DIPTÈRES

Article modifié le

Écologie et éthologie

Le mode de vie des adultes et des larves des Diptères est souvent très différent. Cette dualité a permis à ces insectes de peupler tous les milieux car le comportement de la femelle établit généralement la liaison entre les deux modes de vie. C'est ainsi que les adultes des Syrphidés aiment à butiner sur les fleurs mais ils sont aussi attirés par le miellat des pucerons parmi lesquels ils déposent leurs œufs, ce qui permet à leurs larves, prédatrices de ces mêmes pucerons, de se nourrir dès leur éclosion.

Modes de vie des adultes

Les quelque 100 000 espèces de Diptères actuellement décrites ont les comportements les plus divers. Certaines fréquentent seulement les fleurs et les plantes, d'autres sont carnassières et chassent de petits insectes, d'autres espèces enfin recherchent la compagnie de l'homme ou des animaux domestiques qu'elles importunent directement en les piquant pour prélever leur sang ou indirectement en contaminant leur nourriture ou en vivant dans leurs déchets.

Les espèces floricoles

Beaucoup de Diptères adultes recherchent les plantes et butinent les fleurs sans leur causer de préjudices, la plupart des dégâts dus aux Diptères étant provoqués par les larves. Parmi les mouches floricoles, il faut citer les Syrphidés, aux couleurs chatoyantes, les Bombylidés à trompe allongée qui butinent les Labiées, les Composées, les Ombellifères (comme les abeilles solitaires dont elles sont parasites à l'état larvaire) ; les Bibionidés (Bibio marci) noirs et bruns qui éclosent en masse aux premiers beaux jours. Il faut enfin rappeler que les mâles des moustiques et des taons ne se nourrissent pas de sang comme les femelles, mais sont floricoles.

Les mouches prédatrices et parasites d'insectes

Certaines mouches n'attaquent jamais les mammifères, mais chassent activement les insectes qu'elles capturent pour les mastiquer avec leurs labelles comme les Dolichopodidés, ou les transpercer de leur trompe vulnérante et absorber tout le contenu de leur corps comme les Asilidés. Ces derniers sont de grands Diptères au vol bruyant qui laissent parfois pendre leurs pattes postérieures de façon caractéristique. Ils sont capables d'attaquer des insectes plus gros qu'eux et de percer la chitine des Coléoptères les plus fortement sclérifiés.

Les Empididés s'attaquent à des insectes plus petits qu'eux. Leur accouplement s'accompagne des offrandes nuptiales évoquées plus haut : la proie apportée par le mâle peut être dévorée par les individus des deux sexes avant la copulation ou par la femelle seule pendant l'accouplement, et dans certains cas le don nuptial n'est plus qu'un rite.

De rares mouches vivent à l'état adulte en parasites. Ce sont les deux ou trois espèces du genre Braula ; B. caeca, mouche aptère et régressée, vit accrochée aux abeilles domestiques, qui la véhiculent.

Les espèces liées à l'homme et aux animaux domestiques

Il faut distinguer les mouches qui vivent au voisinage de l'homme mais ne s'attaquent jamais directement à lui et les mouches hématophages qui sucent le sang de l'homme ou des animaux domestiques. Parmi cette dernière catégorie on distingue encore les espèces qui ne restent en contact avec les Vertébrés qu'au moment de la piqûre (ex. moustique) et celles qui vivent en ectoparasites constants dans le pelage ou le plumage de leurs hôtes.

Les mouches domestiques

La plus connue est Musca domestica, la petite mouche domestique qui ne pique jamais l'homme mais l'importune et souille ses aliments. Parmi les grosses mouches à viande, on peut distinguer au premier coup d'œil trois espèces principales : la mouche bleue (Calliphora erythrocephala), la mouche verte (Lucilia sericata), la mouche noire (Sarcophaga). Mais bien d'autres espèces peuvent vivre au voisinage de l'homme : les Muscina stabulans, par exemple, qui donnent l'impression de danser sous les tilleuls en été viennent parfois pondre et hiverner dans les maisons. Les fannias, les drosophiles et les Psychodidés sont attirées par les matières en fermentation ou les déchets les plus divers.

Les espèces hématophages et vectrices de maladies

Parmi les moustiques (famille des Culicidés), l'espèce la plus commune en Europe est Culex pipiens, sous-famille des Culicinés, mais la sous-famille des Anophélinés comprend des espèces beaucoup plus dangereuses en raison des maladies qu'elles transmettent : les Anopheles sont les vecteurs du paludisme dont l'agent est un Plasmodium tandis que Stegomya fasciata (= Aedes Aegypti) transmet la fièvre jaune. La mouche tsé-tsé ou glossine (Glossina palpalis), espèce africaine, sert de vecteur à un flagellé du genre trypanosome, agent de la maladie du sommeil, tandis que des petits moucherons n'excédant pas 2,5 mm, les phlébotomes, transmettent d'autres Flagellés, les leishmanies, causant notamment le « bouton d'Orient ». Parmi les Diptères hématophages, les taons (Tabanidés) poursuivent avec insistance les grands ruminants et les équidés mais peuvent attaquer occasionnellement l'homme. Il en est de même pour Stomoxys calcitrans (Muscidés) qui se tient en été au voisinage des écuries mais peut piquer l'homme, de préférence aux chevilles. Ces mouches hématophages peuvent véhiculer toutes sortes d'organismes pathogènes : bactéries charbonneuses, streptocoques, trypanosomes divers, etc. Plusieurs moucherons piquent également l'homme : les simulies (Simulium ornatum) et les Certatopogonidés (Culicoides pulicaris) pullulent parfois et rendent pénible le séjour dans les régions où ils abondent.

Les ectoparasites des oiseaux et des mammifères : les pupipares

Ces mouches hématophages vivent en ectoparasites dans le plumage ou le pelage de leurs hôtes (oiseaux ou mammifères). Leur caractère commun réside dans la viviparité ; leur développement larvaire s'effectue entièrement dans l'utérus des femelles qui pondent des larves âgées se transformant rapidement en pupes. La vie parasitaire constante a entraîné des modifications morphologiques : aplatissement du corps, brachyptérisme ou même aptérisme, développement des griffes des pattes et parfois atrophie oculaire. Certaines espèces de la famille des Hippoboscidés sont des parasites des oiseaux (ex. Ornithomyia avicularia), d'autres comme les Hippobosca parasitent le cheval, le bœuf et bien d'autres mammifères. Enfin la famille des Nyctéribiidés comprend des insectes complètement aptères qui parasitent exclusivement les chauves-souris.

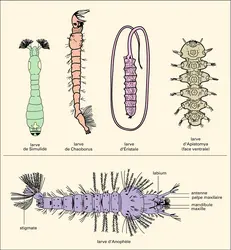

Modes de vie des larves

Larves domestiques et détriticoles

Outre les espèces domestiques déjà citées à propos des adultes (Musca domestica, Calliphora, etc.) dont les larves vivent dans les viandes ou les déchets les plus divers, il existe des Diptères dont les asticots se développent dans certaines substances alimentaires comme les fromages. Deux espèces principales de mouche du fromage ont des asticots aisément reconnaissables : la larve de Piophila casei a un corps lisse et sans ornement et se déplace facilement par bonds ; celle de Fannia caniculans possède des ornements épineux. Avalées par l'homme, ces larves peuvent provoquer des myases intestinales, surtout la seconde espèce. Les asticots de la drosophile vivent dans les fruits ou les liquides fermentés. Les larves des Psychodidés, moucherons de très petite taille, vivent dans les égouts ; on trouve les larves d'Eristalis tenax, ou ver à queue, dans les liquides très pollués (fosses d'aisances, etc.). Les larves coprophages sont innombrables.

Larves phytophages

Elles ont une importance considérable en entomologie agricole car elles peuvent attaquer toutes les parties du végétal : racine, tige, feuille, fruit. Les larves de tipules qui vivent dans les matières végétales en décomposition, l'humus, s'en prennent aux racines des végétaux les plus divers, provoquant des dégâts dans les herbages, les trèfles, les Graminées ou les cultures maraîchères. Mais les larves de Diptères les plus nuisibles aux végétaux cultivés appartiennent à deux familles principales : les Trypétidés et les Cécidomyidés. Parmi les Trypétidés, les asticots de la mouche de l'asperge (Platyparea poeciloptera) creusent les tiges. L'asticot de Ceratitis capitata (mouche des fruits) attaque près d'une centaine d'espèces d'arbres fruitiers ; dans la région méditerranéenne, il commet des dégâts importants aux pêches, mais son extension géographique est limitée par les hivers froids. Les asticots de Rhagoletis cerasi sont les vers des cerises, ceux de Dacus oleae vivent dans la pulpe des olives (mouche de l'olive). Les cécidomyies sont de minuscules moucherons dont les larves peuvent provoquer sur les végétaux les cécidies (ou galles) les plus diverses. L'espèce le plus connue est sans doute Mikiola fagi dont la larve détermine à la face supérieure des feuilles de hêtre des galles rouges ayant la forme d'un pépin d'orange. Mais d'autres espèces ont une importance économique beaucoup plus grande car elles attaquent les céréales (ex. Contarinia tritici, Maetiola destructor ou mouche de Hesse) ou les fruits (ex. Contarinia pirivora qui parasite les poires).

Il existe en outre d'innombrables espèces de Diptères qui s'attaquent aux plantes sauvages et n'ont donc aucune importance économique. Ainsi, les larves d'Agromyzidés vivent dans l'épaisseur des feuilles où elles creusent des galeries sinueuses qui respectent les deux épidermes, supérieur et inférieur (larves dites « mineuses »). Elles ne provoquent des dégâts sérieux que dans les cultures florales (chrysanthèmes). Les larves de Mycétophilidés se tiennent entre les lamelles ou les tubes qui garnissent la face supérieure du chapeau des champignons.

Larves prédatrices

Aux États-Unis, la mouche du bétail (Cochliomya hominivorax) a ravagé les troupeaux jusqu'à la mise en œuvre de la lutte autocide, fondée sur les lâchers de mâles stériles. Cette méthode a permis d'éradiquer l'insecte de la Libye où il avait été introduit dans les années 1980.

Mais il existe aussi chez les Diptères des espèces dont les larves se nourrissent d'insectes nuisibles et qui doivent être rangées parmi les plus précieux auxiliaires de l'agriculture. C'est le cas de nombreuses espèces de la famille des Syrphidés. Leurs larves vivent au milieu des colonies de pucerons dont elles font une grande consommation. Ces larves sont capables de résister aux plus grands froids et à un état de sécheresse prolongé (L. Gaumont, 1929). La durée de la diapause est extrêmement variable. Certaines espèces (ex. Melanostoma ambigum) ont une diapause larvaire très longue qui se prolonge pendant tout l'été et tout l'hiver. L'insecte n'a qu'une seule génération annuelle, au printemps, et une faible puissance de multiplication. Il ne présente donc, au point de vue agricole, qu'une importance secondaire. D'autres espèces au contraire (Syrphus balteatus, S. ribesii, S. corollae) ont une diapause larvaire courte, en hiver, et les nombreuses générations, cinq ou six, qui se succèdent sans interruption pendant la belle saison sont capables, en raison de leur voracité et de leur fécondité, de détruire les colonies de pucerons les plus peuplées. À côté des Syrphidés il existe d'autres espèces de Diptères prédatrices : certaines larves de cécédomyies chassent également les Aphididés mais aussi les Coccidés, les Psyllidés, les Acariens. Enfin la larve de Vermileo (Rhagionidés) creuse dans le sable un piège tout à fait semblable à celui du fourmillon.

Larves commensales ou parasites

Les Termitoxénidés se développent dans le nid des termites champignonnistes. Certaines larves de Phoridés vivent en commensales ou en parasites dans les nids de fourmis. Les Bombylidés sont parasites des abeilles ou des guêpes solitaires. Beaucoup plus importants au point de vue économique sont les tachinaires dont les larves parasitent toutes sortes d'Insectes nuisibles. Les Phasiinés parasitent surtout les Hétéroptères. Les Dexia vivent principalement aux dépens des Lépidoptères ; c'est ainsi que les larves du genre Carcelia attaquent trente espèces de chenilles et celles du genre Phryxe plus de soixante. On a même préconisé l'utilisation de certaines espèces comme Phryxe seconda dans la lutte biologique contre les chenilles processionnaires (E. Biliotti). Le parasitisme des tachinaires est très variable selon les espèces. Dans certains cas, les œufs de petite taille (œufs microtypes) sont déposés sur les plantes servant de nourriture à l'hôte qui les avale en même temps que ses aliments. Dans d'autres cas, l'œuf (ou l'asticot pour les espèces vivipares) est déposé par la mouche pondeuse directement sur son hôte, comme le fait une sarcophagine, Sarcophaga Kellyi, qui attaque les criquets migrateurs en vol et fixe son asticot sur la face inférieure des ailes postérieures : la larve pénétrera dans le corps en perforant les membranes articulaires de la base de l'aile. Enfin une tachinaire (Chaetophleps setosa), parasite des Coléoptères chrysomélidés, possède une tarière pointue qui lui permet de perforer l'élytre de son hôte pour pondre directement dans son corps. Les larves de tachinaires se nourrissent des organes de leur hôte et entraînent le plus souvent la mort de celui-ci dans un délai plus ou moins bref. Durant leur vie parasitaire, les asticots respirent au moyen d'un tube chitineux qui se greffe sur une trachée de l'hôte ou qui s'ouvre directement à l'extérieur à la suite d'une perforation (Pantel).

Les larves de Diptères peuvent parasiter bien d'autres Invertébrés. C'est ainsi que les Onchodidés parasitent les araignées (Millot). Parmi les mollusques, les limnées, les physes, les planorbes sont parasités par des Tétanocéridés (Colobaea) tandis que les escargots sont recherchés par des Phoridés et les Calliphoridés (Sarcophaga, Melanophora, Helicobosca) ; quant aux vers de terre, ils hébergent des larves d'une calliphoride, Pollenia rudis, qui provoquent leur mort.

Parasites des Vertébrés

Les asticots qui vivent dans le corps des animaux domestiques ou de l'homme déterminent des maladies que l'on appelle « myases » ; certaines sont accidentelles comme la plupart des myases humaines provoquées par les asticots de Musca domestica, Fannia, Phiophila, etc., d'autres sont provoquées par des parasites obligatoires.

Les larves de l'estre du mouton vivent dans les sinus frontaux de l'animal, produisant des vertiges ou « faux tournis » (le tournis vrai étant provoqué par le cysticerque d'un cestode ou cœnure cérébral). L'Hypoderma bovis (varron) dépose les œufs embryonnés sur le pelage du bœuf qui les avale en se léchant ; la larve se développe dans le corps en se déplaçant dans les tissus ; elle termine son évolution sous la peau où elle provoque la formation de tumeurs furonculeuses. Les larves des gastérophiles vivent en colonies nombreuses dans l'estomac des chevaux. La femelle de Gasterophilus intestinalis pond sur les jambes antérieures du cheval qui s'infecte en se léchant, tandis que celle, moins prolifique de G. haemorrhoidalis pond sur les lèvres mêmes de son hôte. Enfin les larves des Cutérébridés (famille exclusivement américaine) sont toutes des parasites obligatoires des Vertébrés. Celle de Cuterebra emasculator se développe dans le scrotum des écureuils américains et détruisent leurs testicules. Quant aux femelles de Dermatobia cyaniventris ou de D. hominis, elles capturent une mouche ou un moustique et y collent un paquet d'œufs ; les jeunes larves attendent que le moustique se pose sur un Vertébré (bœuf, chien, homme) pour se laisser tomber sur sa peau où elles provoqueront des tumeurs très douloureuses.

Larves aquatiques

L'eau douce contient une riche faune de larves de Diptères. Les larves de moustiques (Culex, Anopheles) y abondent et les plus petites étendues d'eau (ornières, gouttières, troncs d'arbres creux), leur conviennent. Les eaux stagnantes hébergent en outre les larves de coréthrines (Chaoborus crystallinus) entièrement transparentes, les larves de chironomes, (vers de vase rouges) certains Tabanidés, Muscidés, etc. Les torrents possèdent une faune particulière, adaptée aux courants rapides : larves de Blépharocéridés, au corps plat muni de six ventouses ventrales, larves de simulies fixées par leur extrémité postérieure. Ces dernières espèces ne vivent que dans les eaux froides, mais il existe des larves de Diptères qui résistent au contraire aux températures élevées : dans les sources thermales chaudes on trouve des larves de Chironomidés et de Stratiomyiidés ; quant aux pupes d'Ephydridés, elles vivent même dans les sources chaudes de Java qui atteignent 55 à 65 0C. Ces deux dernières familles semblent particulièrement résistantes puisqu'on les a également observées dans les eaux saumâtres et sursalées.

Larves résinicoles et des pétroles

Tous les exemples que l'on vient de citer montrent l'extraordinaire résistance des larves de Diptères. Les sucs gastriques, les sources chaudes ou les eaux sursalées ne constituent pas des biotopes habituellement favorables à la vie. Les liquides les plus putrides (ex. ceux des fosses d'aisance) conviennent parfaitement au développement de certains Diptères et on a même pu trouver des larves de Phoridés dans des pièces anatomiques conservées dans le formol. Mais les milieux les plus surprenants hébergeant des Diptères sont sans doute la résine des pins et les pétroles. Dans les coulées résineuses on trouve en effet les larves d'une cécidomyie adaptée à ce milieu (Cécidomyia pini). Elle possède sur le dos des sortes de pseudopodes qui lui permettent de se déplacer dans la résine et elle vient respirer à la surface grâce à ses stigmates postérieurs. Elle ne sort de la résine que pour tisser le cocon de soie où se fait la nymphose. Elle ne cause aucun dégât aux pins, mais il existe une espèce très voisine (C. pilosa), qui, vivant sur les épicéas dépourvus d'écoulement résineux naturel, s'attaque à leurs bourgeons pour provoquer l'exsudation de résine qui lui est nécessaire (R. Gaumont, 1958). Tout aussi extraordinaire est l'asticot de l'éphydride Psilopa petrolei qui se développe habituellement dans les mares de pétrole en Californie ; il vient respirer à la surface mais on ne sait pas encore s'il tire sa nourriture du pétrole même (ce qui semble peu probable) ou s'il se nourrit des débris ou des petits cadavres des animaux qui s'y noient.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert GAUMONT : docteur d'État ès sciences

Classification

Médias

Autres références

-

DROSOPHILE

- Écrit par Martine MAÏBECHE

- 592 mots

- 2 médias

-

ÉVOLUTION

- Écrit par Armand de RICQLÈS et Stéphane SCHMITT

- 15 124 mots

- 10 médias

...un autre complexe, appelé antennapedia. On comprendra plus tard que cette disposition est en fait une particularité relativement récente et propre aux diptères : les deux complexes résultent de la cassure d'un seul grand complexe génique ancestral qu'on appellera Hox. L'étude de la place relative des... -

HENNIG WILLI (1913-1976)

- Écrit par Pascal TASSY

- 1 087 mots

- 2 médias

...Pour nombre d’entomologistes, s’il faut retenir une œuvre dans toute la carrière de Hennig, c’est la monographie en trois volumes sur les larves des diptères publiée de 1948 à 1952. Les évolutions indépendantes des larves et des individus adultes sont une inépuisable source d’enseignement à la fois... -

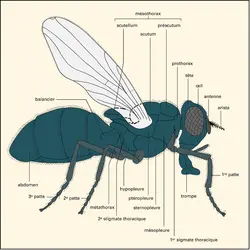

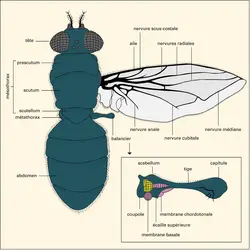

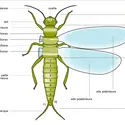

INSECTES

- Écrit par René LAFONT et Jean-Yves TOULLEC

- 12 890 mots

- 36 médias

...les ailes antérieures ont eu tendance à se durcir et à servir de protection aux ailes postérieures, qui demeuraient membraneuses. Enfin, au dernier stade de l'évolution, on trouve les Diptères, qui ne possèdent qu'une seule paire d'ailes, leurs ailes postérieures étant transformées en balanciers. - Afficher les 11 références

Voir aussi

- ANOPHÈLE

- CYCLORHAPHES

- CALLIPHORIDÉS

- ORTHORHAPHES

- TABANIDÉS

- CULICIDÉS

- VECTEUR, infectiologie et parasitologie

- LARVE

- PARADES NUPTIALES

- PUPE

- TROMPE, entomologie

- AILES, zoologie

- BUCCALES PIÈCES, entomologie

- CALLIPHORA

- ASTICOT

- GLOSSINE

- BOUTON D'ORIENT

- TSÉ-TSÉ MOUCHE

- MYASES ou MYIASES

- VER DES CERISES

- PIQÛRES D'INSECTES

- AEDES, entomologie