DOLLAR

Article modifié le

L'étalon de change or international

Pendant tout le xixe siècle, les États-Unis restent isolationnistes, mais leur croissance dépend fortement de l'immigration et leur richesse des exportations. Le solde des échanges extérieurs est constamment déficitaire, car l'industrialisation nécessite des biens de production importés d'Europe. Le paiement des importations nettes ne se fait pratiquement jamais en or mais par endettement envers l'étranger. C'est une situation habituelle pour les pays en voie d'industrialisation lorsque la vigueur de la croissance crée des perspectives de rentabilité élevée qui attirent les investisseurs. L'évolution des soldes extérieurs amorcée à la fin du xixe siècle s'accélère pendant la Première Guerre mondiale : les belligérants s'approvisionnent aux États-Unis, le seul pays pratiquement en mesure de prêter aux acheteurs étrangers pour qu'ils puissent financer leurs achats américains et, à la fin de la guerre, leur reconstruction.

Les réserves d'or des États-Unis

Après les tensions sur la querelle des étalons, l'attention se reporte sur la réforme bancaire dans la mesure où les ruées et les paniques récurrentes compromettent gravement la stabilité financière. La crise de 1907 marque le point de départ d'une succession de débats et de tentatives de réforme du régime d'émission et de contrôle de la monnaie. L'aboutissement est, en 1913, le Système fédéral de réserve (le Fed) qui crée un système déconcentré de banque centrale chargé d'assurer l'unité et l'élasticité de la circulation monétaire et de veiller au bon fonctionnement des règlements internationaux entre les États-Unis et le reste du monde dans le cadre de l'étalon or.

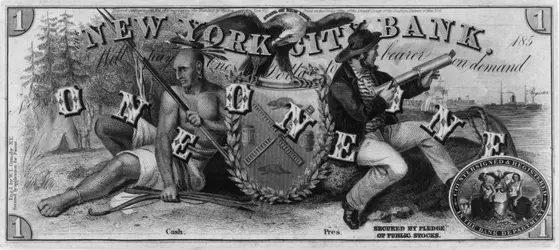

En 1914, sur le plan monétaire intérieur, l'étalon or est considéré comme essentiel pour fixer des contraintes à l'émission et à la circulation, c'est-à-dire des règles de discipline monétaire. Les banques fédérales émettent des billets (Federal reserve notes) qui ont cours légal et sont convertibles en or. Les pièces d'or, les gold certificates (contrepartie de l'or remis au Trésor par les banques fédérales de réserve) et les diverses monnaies émises par le Trésor (dont les silver certificates) continuent de circuler avec un pouvoir libératoire. Même pendant la Première Guerre mondiale, la monnaie américaine reste remboursable en or et le métal afflue vers les États-Unis pour s'y réfugier.

Au point de vue extérieur, afin de maintenir au pair légal de l'or un dollar dont le taux officiel fixé depuis 1837 est resté inchangé en 1900, la banque centrale utilise la politique monétaire pour stabiliser les réserves officielles en or. La variation du taux de l'escompte, tout en restant l'instrument traditionnel d'intervention directe de la banque centrale, est progressivement délaissée au profit des opérations d'open market(ventes et achats de titres sur le marché monétaire), qui deviennent, à partir des années 1920, le moyen le plus utilisé par le Fed pour ajuster le taux d'intérêt du marché monétaire.

La position internationale du dollar

Débiteurs envers le reste du monde de 3,6 milliards de dollars en 1913, les États-Unis sont créditeurs d'un montant équivalent en 1919 et leurs réserves d'or ont crû de 1,2 milliard à 2,5 milliards de dollars. Le pays ne modifie pas son régime d'étalon, ni son taux de change. Les conférences réunies à Bruxelles (1920) puis à Gênes (1922) prônent le retour à l'étalon or pour les pays qui ont des réserves suffisantes. L'Angleterre rétablit le pair de l'or d'avant 1914 en 1925, et la France parvient, de 1926 à 1928, à revenir à la convertibilité or du franc à un taux déprécié par rapport à l'avant-guerre. Il est proposé aux autres pays de faire entrer dans leurs réserves officielles des monnaies elles-mêmes directement rattachées à l'or et de définir des taux de change fixes vis-à-vis de ces monnaies, en fait le sterling, le franc ou le dollar. En 1928, seize pays ont choisi l'étalon or ; les autres se sont placés sous le régime de l'étalon de change or. En réalité, seules trois monnaies jouent un rôle de monnaie de réserve significatif, la livre sterling, le dollar et le franc.

Les États-Unis, aux prises avec le krach boursier de 1929 et la dépression qui s'ensuit, n'acceptent qu'à contrecœur les contraintes de l'étalon or. À partir de 1929, des pays abandonnent tout lien à l'or, contrôlent les mouvements de capitaux et restreignent les transactions internationales. L'Angleterre, en pleine dépression, renonce à la convertibilité en or à taux fixe en septembre 1931. La France, et avec elle le dernier bastion du bloc de l'or, s'obstine dans la déflation jusqu'en 1936, en espérant que la baisse des prix sera plus rapide que celle des salaires et permettra de créer du pouvoir d'achat. En 1933, pourtant, lors de la conférence de Londres, le président Roosevelt, fustigeant « les vieux fétiches des soi-disant banquiers internationaux », déclarait déjà que « ce que sera la valeur du dollar en termes de monnaies étrangères n'est pas et ne peut pas être notre souci immédiat ». Le choix d'une relance de l'activité par une politique de reflation, visant à augmenter les prix par des dépenses accrues, l'emporte sur l'orthodoxie traditionnelle.

Aux États-Unis, la réserve d'or, qui doit légalement rester au moins égale à 40 p. 100 du montant des federal reserve notes en circulation, limite l'expansion des moyens de paiement. Au cœur de la dépression, en 1933, le gouvernement enjoint au public et aux banques commerciales de remettre aux banques fédérales de réserve tous les avoirs en or monétaire. L'exportation d'or est interdite. La frappe de l'or prend fin. C'est l'abandon de l'étalon or interne et l'instauration d'un papier-monnaie inconvertible.

La dévaluation du dollar

Pour leurs relations monétaires internationales, les États-Unis restaurent, en 1934, un étalon or modifié. L'once d'or, qui valait toujours légalement 20,67 dollars depuis 1837, est fixée au prix de 35 dollars par le Gold Reserve Act de 1934, ce qui représente une dévaluation du dollar de quelque 69 p. 100 ; 1 dollar pèse 13,714 grains d'or fin. L'or devient propriété des États-Unis (le stock est administré par le Trésor à Fort Knox, Kentucky) et des certificats d'or sont remis en contrepartie à la Réserve fédérale (en l'occurrence, la Banque fédérale de réserve de New York, qui devient l'agent international du Fed).

Dans les transactions internationales, de 1934 à la Seconde Guerre mondiale, le Trésor accepte de régler en or les créances libellées en dollars des non-résidents qui en font la demande. Néanmoins, le stock d'or passe de 7,4 milliards de dollars en 1934 à 17,6 milliards en 1939. Pour favoriser la reflation, l'afflux de métal n'est plus entravé. Depuis 1934, le dollar constitue, dans un espace monétaire international de plus en plus morcelé par les contrôles des changes, la seule monnaie clé apte à remplir le rôle que jouait la livre sterling avant 1914. En effet, les pays du continent américain abandonnent le bloc sterling pour rejoindre la zone d'influence du dollar. Pour autant, les États-Unis n'assument toujours pas un véritable leadership monétaire mondial. On en a la preuve en 1936 lors de la signature de l'accord tripartite entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, une première tentative de coordination des politiques monétaires en vue d'atteindre des objectifs concertés de taux de change et d'éviter des dévaluations ou dépréciations offensives. Les États-Unis coupent court au désir de leurs partenaires d'institutionnaliser des engagements informels d'interventions concertées des Fonds de stabilisation des changes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique LACOUE-LABARTHE : professeur de sciences économiques à l'université de Bordeaux-IV-Montesquieu, directeur du Groupe de recherche en analyse et politique économiques, unité mixte du C.N.R.S. 5113

Classification

Médias

Autres références

-

ACCORDS DE BRETTON WOODS

- Écrit par Francis DEMIER

- 286 mots

- 1 média

Le système monétaire mis en place à Bretton Woods en 1944 répond, pour les Américains, à la volonté d'éviter les crises monétaires, dont on pensait qu'elles avaient entraîné le protectionnisme, le nationalisme, la guerre. Le système se présente comme un retour à l'étalon or qui, avec un système...

-

AGRICOLE RÉVOLUTION

- Écrit par Abel POITRINEAU et Gabriel WACKERMANN

- 8 077 mots

« L'habitude s'est prise de désigner, sous le nom de révolution agricole, les grands bouleversements de la technique et des usages agraires qui, dans toute l'Europe, à des dates variables selon les pays, marquèrent l'avènement des pratiques de l'exploitation contemporaine » (Marc Bloch)....

-

ARGENTINE

- Écrit par Jacques BRASSEUL , Encyclopædia Universalis , Romain GAIGNARD , Roland LABARRE , Luis MIOTTI , Carlos QUENAN , Jérémy RUBENSTEIN , Sébastien VELUT et David COPELLO

- 38 895 mots

- 19 médias

...confiance des milieux financiers nationaux et internationaux. La mesure phare est la parité obtenue artificiellement entre le nouveau peso argentin et le dollar américain. Le plan semble fonctionner ; les petits épargnants croient à nouveau en leur monnaie et les institutions financières favorisent l'octroi... -

BRETTON WOODS CONFÉRENCE DE (1944)

- Écrit par Alain-Pierre RODET

- 963 mots

- 1 média

Du 1er au 22 juillet 1944, au moment où la Seconde Guerre mondiale prend fin, une conférence monétaire et financière, placée sous l'égide de ce qui va devenir bientôt l'Organisation des Nations unies, se tient sur la côte est des États-Unis à Bretton Woods (N.H.). Quarante-quatre...

- Afficher les 36 références

Voir aussi

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- SWAP, économie financière

- MARCHÉS DE CAPITAUX

- SYSTÈME MONÉTAIRE

- OR, économie et finances

- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire

- MUTATIONS MONÉTAIRES

- PAIEMENT MODES DE

- BANQUE HISTOIRE DE LA

- PARTI DÉMOCRATE, États-Unis

- INSTABILITÉ FINANCIÈRE

- BULLE SPÉCULATIVE

- RÉSERVES OBLIGATOIRES, économie bancaire

- CRISES BANCAIRES

- NOUVELLE ÉCONOMIE

- FRAPPE DE LA MONNAIE

- CHANGE FLOTTANT ou FLEXIBLE ou FLOTTEMENT MONÉTAIRE

- COMPENSATION BANCAIRE

- UNITÉ DE COMPTE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- POLITIQUE MONÉTAIRE

- MARCHÉ MONÉTAIRE

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- PARITÉ MONÉTAIRE

- ÉTALON OR & ÉTALON DE CHANGE OR

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- DÉPÔTS BANCAIRES

- ÉMISSION MONÉTAIRE

- RÉÉVALUATION

- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- SME (système monétaire européen)

- ARGENT, monnaie

- SMI (système monétaire international)

- POLITIQUE BUDGÉTAIRE

- HISTOIRE ÉCONOMIQUE

- RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES

- UNITÉ MONÉTAIRE

- EURODOLLARS