TEMPÉRÉ DOMAINE

Article modifié le

Le domaine morphologique tempéré

Le domaine tempéré correspond aux régions dont le climat se caractérise généralement par la modération de ses manifestations. Localisé dans les latitudes moyennes, il fait la transition avec ceux où la géomorphogenèse actuelle est contrôlée par des chaleurs ou des froids excessifs. Cette situation explique, pour une bonne part, la diversité et la complexité des aspects du relief, conséquences d'une évolution riche en vicissitudes variées au cours des époques géologiques récentes. Favorable, par sa modération même, à l'épanouissement des sociétés humaines, ce domaine est aussi celui où le milieu naturel a été le plus perturbé par l'homme, au point d'accélérer, parfois dangereusement, le rythme de l'érosion.

Dans l'ensemble, les limites du domaine morphologique tempéré sont faciles à tracer. D'un côté, elles coïncident, pour l'essentiel, avec l'isotherme de 10 0C du mois le plus chaud de l'année, qui sépare approximativement la forêt de conifères de la toundra des milieux froids des hautes latitudes. À l'opposé, le passage des forêts de feuillus aux steppes subdésertiques marque bien sa séparation d'avec les déserts chauds, sauf sur les façades orientales des continents, où des forêts subtropicales prolongent la forêt pluviale des basses latitudes.

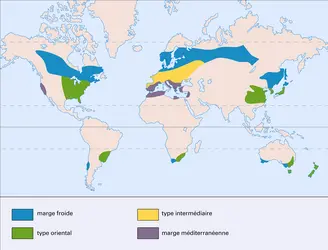

Ainsi délimité, ce domaine s'étend principalement sur les puissantes masses continentales de l'hémisphère boréal. En Eurasie, il comprend une vaste bande de terres allongée de l'Atlantique au lac Baïkal, puis complétée à l'est par une large façade pacifique et l'archipel japonais. Il s'étale également sur la moitié orientale de l'Amérique du Nord, du golfe du Mexique jusqu'au Labrador et au Mackenzie. Enfin, il convient d'y englober les contrées « méditerranéennes » de la Californie, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Dans l'hémisphère austral, océanique, le domaine tempéré ne s'épanouit que dans les pays de la Plata. Ailleurs, il se réduit à des franges côtières – comme au Chili, en Afrique du Sud, en Australie sud-occidentale et orientale – et aux îles de la Nouvelle-Zélande.

Héritages géomorphologiques

L'originalité morphoclimatique du domaine tempéré réside d'abord dans la diversité de ses héritages géomorphologiques.

Les vestiges de surfaces d'aplanissement tertiaires

Les héritages géomorphologiques les plus anciens consistent en vestiges de surfaces d'aplanissement tertiaires. Leur conservation dans les interfluves des grandes vallées dépend de la résistance à l'érosion des roches qui les sous-tendent. Aussi s'étalent-ils sur les complexes cristallins des massifs anciens, qu'il s'agisse de témoins de surfaces de regradation, de surfaces polygéniques marginales ou de surfaces étagées, paléogènes (éogènes), et néogènes. Mais les bassins sédimentaires ne sont pas dépourvus de tels vestiges, cantonnés sur les roches résistantes, grès et surtout calcaires à la faveur de l'immunité que confère la karstification.

Dans certains cas, l'uniformité remarquable de ces surfaces a permis de les assimiler à des pédiplaines à inselbergs. Leurs placages de dépôts corrélatifs et leurs paléosols sont parfois significatifs. On citera l'« argile à silex » qui jalonne la surface fini-crétacée des plaines et plateaux crayeux des bassins sédimentaires (ouest du bassin de Paris, Chiltern Hills et Downs du bassin de Londres), les grès silicifiés et ferruginisés qui parsèment des surfaces paléogènes (grès à sabalites armoricains, « pierre de Stone » de la bordure ardennaise, grès de la forêt d'Othe), les meulières associées aux surfaces paléogènes et néogènes développées sur des calcaires lacustres (Brie, Beauce, Poitou). Ailleurs, il s'agit de dépôts alluvionnaires quartzeux à matrice argileuse et parfois à concrétions de fer, tels le sidérolitique, répandu sur le pourtour du Massif central français (Berry, Anjou, Maine, Poitou, Périgord), les sables de Lozère, ruisselés jusque dans la région parisienne et le Vexin normand, les traînées de galets de quartz de la Gâtine tourangelle, de la forêt de Sénart ou des rañas espagnoles.

Les modelés glaciaires

Les modelés et les formations superficielles quaternaires sont différents. Hors des hautes montagnes et de leurs piémonts, la marque glaciaire s'impose dans la bordure septentrionale du domaine tempéré de l'hémisphère boréal. On y connaît des alignements de moraines d'inlandsis (Salpausselkä, Véluve, croupes baltiques, région des Grands Lacs nord-américains), des vallums morainiques alpins (bas Dauphiné, plaine du Pô, plateau bavarois), des champs de drumlins (Dombes, Irlande, Écosse, Massachusetts, Québec). Sur ces édifices de sable et de blocaille anguleuse, non structurés, s'appuient des formes fluvio-glaciaires au matériel roulé et trié. Ce sont des cônes caillouteux et des sandurs sableux entre lesquels s'insèrent de petites plaines d'argiles varvées. Des amas dunaires complètent, localement, la gamme de ces phénomènes (Véluve, landes de Lunebourg).

L'analyse géomorphologique associée à l'étude des dépôts et de leurs paléosols montre qu'on a plusieurs générations de formes juxtaposées, superposées ou emboîtées ; d'où l'apparente confusion du relief de plaines et de piémonts caractérisés par des marécages, des tourbières et des lacs logés dans les creux des moraines de fond (Jutland, Poméranie, Mazurie, Dombes) ou dans les cuvettes de surcreusement barrées par des arcs morainiques (lacs suisses, italiens, canadiens). Le drainage se fait par des chenaux creusés par les eaux de fonte glaciaires. Les plus importants constituent d'amples couloirs à terrasses, élaborés lors du retrait des inlandsis (Urstromtäler allemands, pradoliny polonais), où se logent en partie les grands fleuves actuels (Elbe, Oder, Vistule, Missouri) ou des chapelets de lacs (Canada).

Les modelés périglaciaires

Autres manifestations du froid quaternaire, des modelés et des dépôts périglaciaires se rencontrent jusqu'aux rives de la Méditerranée, caractérisant les vallées et leurs versants créés par le démantèlement des aplanissements tertiaires.

Les versants façonnés dans des roches cohérentes offrent des modelés et des dépôts de gélifraction typiques. Dans les calcaires, souvent très gélifs, ils présentent des corniches à clochetons, des surplombs et des abris-sous-roche, au-dessus de talus d'éboulis anguleux souvent bien lités (grèzes charentaises et lorraines). Dans les dépressions dégagées dans des argiles ou des marnes, en avant des cuestas des bassins sédimentaires et dans celles qui sont ouvertes dans les schistes des massifs anciens, ces débris s'étalent en minces glacis d'épandage (grèves champenoises et lorraines). En pays méditerranéens, des versants réglés entaillent les calcaires et dominent, selon la structure géologique, des cônes qui les tranchent également (Péloponnèse, Mont Liban, Monténégro) ou des glacis d'ablation nivelant des argiles, des marnes ou des molasses (Levant espagnol, Languedoc, Provence, Afrique du Nord).

Dans les roches et les formations superficielles meubles, les versants ont des modelés de gélifluxion caractérisés par des profils chaotiques, multiconvexes ou à microgradins étagés, selon les modalités du déplacement en masse. Ils correspondent à des manteaux argilo-limoneux, emballant parfois des débris anguleux de calibre variable.

Cette fois encore, on peut identifier plusieurs générations de versants. Dans les grandes vallées, on observe, de même, des étagements et des emboîtements de terrasses. Les plus hautes étalent dans les piémonts leur matériel grossier, hétérométrique, plus ou moins altéré ou cimenté par du calcaire. Les autres, plus linéaires et plus limoneuses, dominent des plaines fluviales où s'inscrivent les lits des rivières. Mais les petites vallées ne sont pas moins caractérisées, avec leurs profils transversaux en berceau, quand elles entaillent certains calcaires, et la planitude de leurs fonds colmatés par des colluvions tourbeuses, à peine incisées, parfois, par les sinuosités de rivières paresseuses.

Enfin, on signalera les cuvettes cryokarstiques correspondant à d'anciens pingos ou hydrolaccolites (pays de Galles, Hautes Fagnes, Eifel, Schleswig-Holstein) et les figures de cryoturbation, localisées dans les alluvions et les nappes de limons ou de lœss.

Interprétation paléoclimatique des héritages et érosion actuelle

Une telle diversité des héritages géomorphologiques témoigne d'une évolution du relief dans des conditions bioclimatiques très différentes. Leur extension souligne la singulière inefficacité de l'érosion actuelle.

Les paléoclimats tertiaires et quaternaires

L'interprétation des modelés en pédiplaine ou en glacis des aplanissements tertiaires comme celle de leurs nappes alluviales nécessitent l'intervention de ruissellements diffus importants, tandis que les argiles kaoliniques riches en oxydes métalliques contenus dans leurs dépôts manifestent l'intensité des processus physicochimiques et biochimiques. Ce sont là les termes essentiels de systèmes morphogéniques dominés soit par des altérations efficaces, soit par l'ablation latérale, évoquant ceux qui opèrent dans les régions tropicales plus ou moins humides. Des climats comparables ont alors régné aux latitudes moyennes, comportant, momentanément, une saison sèche signalée par des silicifications ou des cuirassements ferrugineux, peut-être jusqu'au Villafranchien. Mais le Villafranchien correspond déjà à une période de mutation climatique du globe, qui conduit à l'instauration des climats actuels. Cette crise majeure constitue l'une des causes d'une intense morphogenèse marquée par le démantèlement des aplanissements antérieurs. Après, les érosions successives n'infligent plus que de simples retouches à un relief dont les grands traits sont désormais fixés. Les modelés et les dépôts postvillafranchiens du domaine tempéré prouvent que ces retouches accompagnent un refroidissement atmosphérique important, souligné par la constitution d'inlandsis aux hautes latitudes et de glaciers alpins sur les hautes montagnes. Les spécialistes discutent seulement de l'époque de leur apparition, du nombre et de l'ampleur de leurs pulsations.

L' interprétation des formes et des dépôts quaternaires conduit les polyglacialistes à reconnaître quatre glaciations alpines (Günz, Mindel, Riss, Würm) et continentales (Nebraska, Kansas-Elster, Illinois-Saale, Wisconsin-Vistule). Certains les font précéder par deux autres (Biber, Donau), repoussant l'englacement du globe au Plio-Villafranchien. Contestant l'existence de dépôts froids antérieurs au Riss, et invoquant la prépondérance persistante, au Quaternaire ancien, des altérations sur les météorisations mécaniques ou le façonnement de vastes glacis d'ablation, les monoglacialistes n'acceptent qu'une seule période glaciaire (Riss-Würm) interrompue par un interstade plus doux et plus sec. Antérieurement, la morphogenèse resterait rythmée surtout par des variations des précipitations.

Quoi qu'il en soit, les vestiges glaciaires et périglaciaires du domaine tempéré correspondent, au moins pour l'essentiel, à deux ultimes pulsations glaciaires séparées par un interglaciaire pour les uns, par un simple interstade pour les autres. Alors, les latitudes moyennes sont englobées dans les domaines froids. Selon les régions, le relief y subit l'empreinte des glaciers, des eaux de fonte ou celle d'actions liées à l'alternance gel-dégel. Avec l'instauration de climats plus chauds et plus secs, lors des interglaciaires ou des interstades, des vents violents ont pu vanner les dépôts antérieurs, amasser le sable en dunes et saupoudrer les plaines et les plateaux herbeux des poussières des lœss et des limons. C'est avec le retrait décisif des glaciers (Postglaciaire), lié à un réchauffement climatique discontinu (Boréal, Atlantique, Subboréal, Subatlantique), que s'instaurent des modalités d'érosion nouvelles.

Les aspects de l'érosion actuelle

Certes, la faible efficacité de cette érosion tient, d'abord, à son caractère récent, mais elle résulte aussi de conditions bioclimatiques somme toute défavorables à ses entreprises. La modération de la plupart des climats tempérés explique la médiocrité de la météorisation et de la morphogenèse. L'altération des minéraux reste lente, les morsures de la gélifraction, limitées et localisées, les actions mécaniques dues aux transports sur les versants, minimes.

La couverture végétale assure, de plus, une protection efficace contre l'érosion. Sous les forêts reconstituées au cours du Postglaciaire, le sol est à l'abri de frondaisons et de sous-bois parfois denses, et sa résistance à l'ablation est accrue par la cohésion qu'assure l'humus fourni par la décomposition des litières de feuilles. L'érosion fluviale et les ruissellements, par exemple, y restent inopérants, même sur les fortes pentes. Les denses prairies de graminées ne paraissent pas moins protectrices. Au total, les déplacements de matière sur les versants s'opèrent surtout par reptation (creeping), ou à la suite de tassements provoqués par la dissolution et l'activité des animaux fouisseurs. L'insignifiance habituelle de la charge des fleuves et des rivières confirme cette atonie des actions érosives.

Seul l'homme a pu rompre cette inertie du relief. Parmi les causes de l'érosion anthropique, il convient de placer au premier rang les dégradations infligées à la végétation naturelle par l'agriculture. La responsabilité en incombe aussi bien à la culture qu'à l'élevage. Ainsi, une surcharge pastorale entraîne des dégradations irréversibles favorables à l'érosion. Et, surtout, les défrichements provoquent le remplacement de la végétation spontanée par des cultures souvent moins aptes à protéger le sol contre ses attaques.

Cet impact de l'agriculture dépend des modes d'exploitation du sol issus du jeu complexe des facteurs socio-économiques. Dans le cadre des économies de subsistance caractérisées par une agriculture fondamentalement vivrière, il reste modéré. Cette situation résulte d'une adaptation au milieu issue de l'expérience ancestrale de paysanneries soucieuses de conserver la terre nourricière. L'agriculture méditerranéenne manifestait cette préoccupation ; elle s'exprimait par l'aménagement des versants en terrasses pour limiter les effets du ruissellement, comme par la plantation de rideaux d'arbres pour briser l'élan du vent. Des systèmes polyculturaux bien adaptés à la diversité des terroirs réduisaient aussi les dangers du ravinement par effet cumulatif.

Cet équilibre a été souvent rompu. La pression des populations sur le milieu a joué un rôle décisif. Bien avant l'ère industrielle, elle a provoqué des crises érosives aux grandes époques de déboisement néolithique, gallo-romaine et médiévale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'essor des économies de marché est devenu une cause d'érosion essentielle. Alors, les soucis de rentabilité l'emportent sur ceux de la préservation du milieu naturel. Dans les régions méditerranéennes, la substitution de monocultures commerciales de plaines aux polycultures traditionnelles a provoqué l'abandon des coteaux aménagés en terrasses, livrés depuis lors aux ravins et aux glissements de terrain.

Le domaine tempéré subit une érosion accélérée qui est une préoccupation majeure des agriculteurs et des autorités responsables. Dans les plaines et les plateaux limoneux du bassin Parisien, par exemple, elle se manifeste par la multiplication des ravines dans les champs et des atterrissements sur les chemins et les routes, après les fortes averses. La place importante qu'y occupent désormais les plantes sarclées et les cultures d'été dans les assolements étend les surfaces vulnérables, du fait de la fréquence des ameublissements et des désherbages qu'elles exigent. Il faut aussi accuser un machinisme agricole lourd, car le passage répété des engins sur les champs entraîne une compaction du sol en profondeur contrariant l'infiltration des eaux pluviales. À cela s'ajoutent le creusement de rigoles et une exportation de terre non négligeable par les roues des tracteurs et des machines.

Les types morphoclimatiques tempérés

Malgré une évidente analogie de ses aspects fondamentaux, le relief du domaine tempéré offre des héritages géomorphologiques et des marques de l'érosion actuelle suffisamment différenciés pour qu'on y distingue plusieurs grands types morphoclimatiques.

Dans l'hémisphère boréal, on peut définir une marge individualisée par le caractère glaciaire et périglaciaire de son héritage géomorphologique. Elle englobe, notamment, les grandes plaines de l'Europe du Nord, de la Manche à l'Oural, la moitié septentrionale des îles Britanniques et la Scandinavie méridionale. En Amérique du Nord, elle comprend le district des Grands Lacs. Son relief comporte des collines morainiques et des constructions fluvioglaciaires associées à des plaines marécageuses et lacustres. Les grands fleuves y empruntent de larges vallées à terrasses. Partout se rencontrent les manifestations des activités périglaciaires déclenchées avec le retrait des glaciers. Dans ces régions, plates et forestières, à pluies assez abondantes mais peu violentes, la morphogenèse actuelle reste négligeable. On y observe surtout une pédogenèse caractérisée par un lessivage, voire une podzolisation des formations superficielles, ou par des phénomènes d'hydromorphie dans les fonds mal drainés.

Sur le pourtour de la Méditerranée, en particulier, se manifeste un autre type marginal. Son originalité tient d'abord à l'agressivité de l'érosion actuelle. Selon les cas, elle se traduit par une intense dissection (badlands) ou par d'actifs glissements (franes). Des cônes de déjection, des plaines d'épandage et des deltas témoignent de l'efficacité des crues, brèves mais brutales, conséquences de la violence des averses et de la dégradation en matorral (maquis, garrigue) des durisilves et des pinèdes climaciques. L'ablation entame un héritage géomorphologique constitué par des témoins d' aplanissements et des karsts tropicaux du Tertiaire, ou par des versants à dépôts périglaciaires et des glacis d'ablation étagés, parfois encroûtés comme dans les steppes semi-arides, du Quaternaire.

Outre ces types où l'on retrouve des aspects des domaines morphoclimatiques adjacents, glaciaire et aride, il existe des régions sans glacis d'ablation typiques et où les formes glaciaires se cantonnent dans les piémonts des hautes montagnes. Leur modelé combine des restes d'aplanissements tertiaires à une riche gamme de modelés et de dépôts périglaciaires. Les premiers se développent dans les interfluves, entre de larges vallées à terrasses étagées ou emboîtées, plus ou moins recouverts par des nappes de lœss et de limons. Les seconds correspondent à des versants de gélifraction ou de gélifluxion, avec leurs éboulis lités ou leurs manteaux argilo-limoneux, qui s'étalent dans les dépressions ou colmatent des vallons morts ou mal drainés. Dans les formations meubles s'épanouit la série des phénomènes de cryoturbation. L'absence de manifestations climatiques brutales explique l'insignifiance de la morphogenèse actuelle, sauf dans les régions conquises par l'agriculture. La météorisation n'est guère plus active, aussi bien en ce qui concerne les altérations physicochimiques et biochimiques que les désagrégations mécaniques.

Il convient, enfin, de considérer à part les façades orientales des continents. Elles constituent un type original, largement représenté dans l'hémisphère boréal – en Amérique du Nord, en Chine, en Corée et au Japon –, alors qu'il se localise dans des franges côtières dans l'hémisphère austral – surtout en Afrique du Sud et en Australie –, à l'exception des pays de la Plata et du Paraná. Des calamités naturelles y engendrent une intense érosion, sous la forme de glissements de terrain, d'ablation aréolaire ou de ravinement, lors de pluies torrentielles d'été ou de cyclones d'automne, et d'une active déflation au cours de tempêtes de poussière. Elle affecte des sols privés de la protection naturelle de luxuriantes forêts par des défrichements très anciens (Chine) ou modernes (Nouveau Monde). La construction de vastes deltas et de marais littoraux, celle d'immenses plaines submergées par des crues catastrophiques avant la domestication des grands fleuves destructeurs (Houang-ho, Yang-tseu-kiang, Mississippi) attestent la vigueur épisodique de l'ablation. Ainsi se dilapident les altérites de pédiplaines (piémonts des Appalaches, Japon, Corée) ou les terra rossa de karsts tropicaux (Floride, Chine méridionale) du Tertiaire et du Quaternaire ancien, ainsi que les lœss et les limons de périodes froides postérieures (plaines de la Chine, du Mississippi, de la Plata).

Telle est l'image simplifiée d'un domaine morphoclimatique qui doit l'essentiel de son originalité et de sa complexité à sa situation latitudinale. Elle lui vaut d'associer des modelés élaborés sous des paléoclimats, chauds ou froids, comparables aux climats actuels des domaines adjacents, sans rapport avec ses propres systèmes morphogéniques trop récemment installés et trop peu efficaces pour marquer fondamentalement son relief. En définitive, il représente le cas, unique à la surface du globe, d'un milieu bioclimatique caractérisé par une érosion spécifique encore sans véritable expression géomorphologique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger COQUE : professeur des Universités, professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- François DURAND-DASTÈS : professeur à l'université de Paris-VII-Denis-Diderot

Classification

Médias

Autres références

-

ASCENDANCE, météorologie

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 4 816 mots

- 10 médias

À ce stade, avec l’instabilité convective nous avons pris en compte les variations verticales de la température.Mais les fortes variations horizontales, observées dans les régions tempérées (entre 35 et 65 degrés de latitude) du fait de la répartition de l’énergie solaire sur la planète, peuvent... -

BIOGÉOGRAPHIE

- Écrit par Pierre DANSEREAU et Daniel GOUJET

- 11 074 mots

- 18 médias

La forêt décidue tempérée (forêt à feuilles caduques, Sommergrün Laubholzwald, temperate deciduous forest) est dominée par de grands arbres formant un faîte très uniforme et continu. Les arbustes sont fort espacés. La strate herbacée, très fournie au printemps (avant la feuillaison des arbres), se résorbe... -

CHINE - Cadre naturel

- Écrit par Guy MENNESSIER , Thierry SANJUAN et Pierre TROLLIET

- 5 861 mots

- 7 médias

...avec treize et onze heures. Une large gamme de climats s'étagent, en outre, suivant l'étendue latitudinale de la Chine ; en partant du Nord-Est, on trouve une zone tempérée froide, une zone tempérée, une zone tempérée chaude, puis une zone subtropicale, une zone équatoriale : 30 % du territoire chinois connaissent... -

CLIMATS (notions de base)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 3 595 mots

- 10 médias

Leclimat tempéré est très changeant et humide ; l’amplitude thermique est modérée (moyenne de l’été rarement supérieure à 25 0C et celle de l’hiver rarement inférieure à – 3 0C). Il est caractérisé par la rencontre des masses d’air chaud provenant des tropiques et des masses d’air... - Afficher les 11 références

Voir aussi