BOURGOGNE DUCHÉ DE

Article modifié le

La réunion du duché au royaume de France

En 1477, à la mort de Charles le Téméraire, Louis XI fit entrer ses troupes en Bourgogne, sous prétexte d'abord de défendre les droits de sa filleule, Marie de Bourgogne. Puis, modifiant sa position, il réclama la réunion du duché à la Couronne, affirmant que, comme apanage, il devait faire retour au roi en l'absence d'héritier mâle. Les troupes royales occupèrent d'abord Dijon, puis le reste du pays. Mais, très vite, une révolte générale éclata : Dijon fut secoué par une « mutemaque » ; il fallut assiéger Beaune et Auxonne, soumettre l'Auxois et le Charolais. Le traité de Senlis (1493) rendit le Charolais et la Franche-Comté à la maison de Bourgogne, mais laissa le duché à Charles VIII. Charles Quint continua cependant à le revendiquer ; il obtint de François Ier, fait prisonnier à Pavie, une promesse de restitution (1526), mais le roi parvint à jouer du refus opposé par les états à une telle restitution, et Charles Quint renonça à ses droits par le traité de Crépy.

Tirant parti de ces difficultés, les Bourguignons avaient réussi à arracher au roi d'importantes concessions : la confirmation du privilège de 1361, la création (à la place des « grands jours », du conseil ducal et de la cour d'appel) d'un parlement souverain (déjà institué par Charles le Téméraire) qui fut transféré de Beaune à Dijon. Les états de Bourgogne se maintinrent, obtenant au cours du xvie siècle de se réunir tous les trois ans pour voter les impôts – ce qui leur permit de préserver le duché des impôts indirects, la gabelle exceptée.

Des gouverneurs représentaient le roi dans le duché. Leur action ne fut pas négligeable. En 1513, La Trémoille fit lever le siège que les Suisses avaient mis devant Dijon. En 1536, la Bresse et le Bugey ayant été conquis sur le duc de Savoie, l'amiral Chabot rattacha ces provinces à son gouvernement et aux cours souveraines de Dijon (mais non aux états) ; cette réunion, annulée en 1559, fut renouvelée après la conquête de ces pays par Henri IV (1601). Les Guises, qui succédèrent à Chabot, jouèrent un rôle important lors des guerres de Religion.

Les derniers soulèvements

La Bourgogne avait, en effet, été touchée, sans doute dès avant 1531, par la religion réformée. La Réforme ayant été adoptée par une partie de la bourgeoisie, lors de la prise d'armes de 1562, Chalon et Mâcon se donnèrent aux réformés, et le lieutenant général Tavanes empêcha de justesse Autun, Beaune et même Dijon de tomber entre leurs mains. En 1567, Auxerre leur fut acquise par surprise et, en 1568, Vézelay. Tavanes opposa aux protestants le réseau des ligues catholiques, qui rendit les prises d'armes impossibles ; la province n'en souffrit pas moins sévèrement du passage des « camps » (bataille d'Arnay-le-Duc, 1570) et des reîtres. Et les intrigues du gouverneur Mayenne, révolté une première fois en 1584, donnèrent une acuité particulière à la crise de la Ligue, au cours de laquelle le roi dut constituer un gouvernement royaliste, établi à Semur, en face de celui de la Ligue qui siégeait à Dijon. La capitulation de Dijon (1595), la victoire de Fontaine-Française, puis le traité de Folembray (1596), mirent fin à la crise en éloignant Mayenne de la Bourgogne.

Cependant le xvie siècle – époque d'expansion économique en dépit des guerres de la fin du siècle et de la crise monétaire et fiscale – est surtout l'époque de la montée d'une bourgeoisie qui s'enrichit dans la « marchandise » et qui accède aux offices. Les effectifs du parlement, des comptes et du bureau des finances récemment créé à Dijon ne cessent de s'enfler. La Ligue fournit aux bourgeois des conseils de ville l'occasion de manifester leur hostilité à ces officiers de haut rang. Mais ceux-ci commencent à tenir la première place dans la vie de la province et jusque dans les institutions de la renaissance catholique (avec Anne de Xainctonge ou Jeanne Frémyot de Chantal, fondatrices de la Compagnie de sainte Ursule et de la Visitation). Leur fortune leur permet d'accaparer terres et seigneuries, malgré le mécontentement des états de Bourgogne.

La province connaît quelques difficultés au moment de la Fronde : le gouvernement est passé héréditairement aux princes de Condé et le Grand Condé cherche à entraîner la Bourgogne dans son soulèvement. La terrible guerre de Dix Ans (1635-1644) qui ravage les territoires voisins de la frontière comtoise, jusqu'alors couverts par un traité de neutralité, est également source de difficultés. La reconstruction s'opère surtout grâce aux capitaux des parlementaires et de leurs émules, qui acquièrent la plupart des seigneuries de la région dijonnaise. Cependant, en 1659, Louis XIV brise les résistances du parlement ; et l'intendant Bouchu (1654-1683) introduit en Bourgogne l'absolutisme royal, en se faisant l'auxiliaire dévoué de la politique de Colbert qui s'efforce d'implanter en Bourgogne, à Auxerre surtout, quelques manufactures. Condé, qui réside d'ordinaire à Chantilly et ne vient en Bourgogne que tous les trois ans pour la « tenue » des états, est lui aussi tout dévoué à la royauté. La Bourgogne, pays d'états, échappait en principe à l'action de l'intendant. Par le biais de la révision des dettes des communautés, confiée à l'intendant et au gouverneur, la tutelle du premier devint vite efficace ; au surplus, par ses subdélégués, l'intendant intervint partout.

Le retour de la prospérité

L'annexion de la Franche-Comté par le roi Louis XIV avait mis fin à la situation de la Bourgogne en frontière du royaume et avait relâché les contraintes de la défense. Mais les exigences fiscales de Louis XIV et les années de misère (1693-1694 et 1709-1710 furent les pires) ne permettent à la prospérité de renaître qu'après 1715.

La Bourgogne connaît alors une activité exceptionnelle en deux domaines. Le commerce du vin cesse d'être passif ; les négociants bourguignons fondent des maisons qui prospectent une clientèle bien au-delà des frontières. Les forges et les fourneaux développent la production du fer bourguignon au point de faire craindre la disette de combustible ; aussi monte-t-on en 1783 les premiers hauts fourneaux à l'usine nouvellement fondée du Creusot. Caressés depuis deux siècles, les projets de liaison entre les « deux mers » par un canal qui traverserait la Bourgogne se matérialisent par le début des travaux des canaux de Bourgogne et du Centre en 1783. Les états de Bourgogne donnent tous leurs soins au réseau routier provincial.

L'effervescence religieuse du xviie siècle avait donné naissance à de nombreuses communautés vouées à la prédication, à l'enseignement ou à l'assistance, suscité la réforme du clergé et des monastères, encouragé des dévotions nouvelles (celle du Sacré Cœur est née à Paray-le-Monial). La révocation de l'édit de Nantes en 1685 prépare la lente extinction de communautés protestantes encore bien vivantes. Mais un noyau janséniste vivace s'est implanté à Auxerre. Dans le domaine intellectuel, plus encore que la fondation de l'université de Dijon (1722), celle de l'Académie (1740) dote la province d'un organisme qui contribue à la diffusion des Lumières. Les noms de Bouhier, du président De Brosses, de Buffon suffiront à indiquer combien la vie de l'esprit est alors active. Les parlementaires bâtissent des hôtels en ville, des châteaux dans leurs terres, et les villes se dotent de monuments publics et de théâtres.

Toutefois, cette société d'apparence prospère est menacée par la situation difficile d'une paysannerie qu'affectent les mauvaises années de la fin de l'Ancien Régime et par la réticence des bourgeois à admettre la primauté des nobles de robe et leurs privilèges. Or le parlement de Dijon s'est associé à la lutte des parlements contre la monarchie : aux affaires de préséance (« affaire du fauteuil », 1743) succèdent les affaires fiscales, les refus d'enregistrement : le parlement triomphe des états, en 1763 ; il sort vainqueur des tentatives de réforme de Maupeou et de Lamoignon. Mais cette victoire est sans lendemain : un comité d'avocats dijonnais prépare l'élection de députés hostiles aux privilégiés et la rédaction de cahiers de doléances où s'expriment des revendications qui auront pour conséquence la suppression des privilèges, la dislocation de la province et la suppression des organes qui avaient maintenu son unité.

En réalité, l'unité de la province était toute relative : à la veille de la Révolution, le gouvernement et la généralité, à laquelle était préposé l'intendant, étaient seuls à rassembler sous leur autorité toute la Bourgogne, la Bresse et (depuis 1775) les Dombes ; la « Bourgogne des états » n'incluait pas la Bresse et ses dépendances ; et le Mâconnais conservait des états particuliers (qu'avaient perdus au xviie siècle le comté d'Auxonne et, au xviiie, le Charolais) ; les comtés d'Auxerre, Mâcon et Bar-sur-Seine continuaient à relever du Parlement de Paris. Mais le sentiment de l'existence d'une Bourgogne unique restait très fort et il allait peser sur la division de la province en départements.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean RICHARD : doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Dijon

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ABBAYES DE CLUNY - (repères chronologiques)

- Écrit par Christophe MOREAU

- 325 mots

-

AUTUN

- Écrit par Jean RICHARD

- 879 mots

- 3 médias

Augustodunum fut fondée vers ~ 10 pour remplacer Bibracte comme chef-lieu de la cité des Éduens. Entourée d'une vaste enceinte, au carrefour de voies importantes, dotée de monuments imposants, elle connut en particulier une activité de type universitaire dont témoignent les Panégyriques...

-

BEDFORD JEAN DE LANCASTRE duc de (1389-1435)

- Écrit par Paul BENOÎT

- 747 mots

Troisième fils d'Henri IV d'Angleterre, Jean de Lancastre est fait duc de Bedford par son frère Henri V en 1414. Mêlé très jeune aux luttes politiques, il soutient son frère qui lui confie la lieutenance du royaume lors de ses expéditions en France. À ce titre, il prend Berwick aux Écossais...

-

BELGIQUE - Histoire

- Écrit par Guido PEETERS

- 20 675 mots

- 16 médias

...se détériorait (vers 1320). Le dernier comte de Flandre, Louis de Male, avait donné sa fille Marguerite en mariage au Valois Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui lui succéda en 1384. On aurait pu craindre que la Flandre passât définitivement sous la domination française. Ce fut le contraire : la... - Afficher les 33 références

Voir aussi

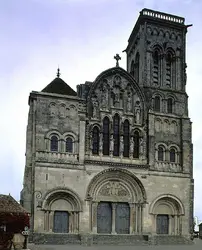

- BOURGUIGNON ART ROMAN

- PAYS-BAS, histoire, des origines à 1579

- RICHARD LE JUSTICIER (mort en 921) duc de Bourgogne

- BOURGUIGNON ÉTAT

- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- FRANCE, histoire : formation territoriale

- ROBERT II LE PIEUX (972 env.-1031), roi de France (996-1031)