EAU (notions de base)

Article modifié le

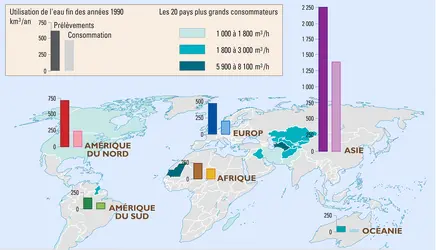

Les usages de l'eau

L'eau est indispensable aux activités humaines. Au-delà des besoins physiologiques quotidiens et quasi incompressibles – environ 3 litres par jour pour une personne –, on distingue les usages domestiques, agricoles et industriels. Cette classification générale ne doit pas faire oublier un certain nombre d'utilisations importantes dont la caractéristique commune est d'employer l'eau comme support : la navigation et le transport par voie d'eau, la pêche, le tourisme et les loisirs ou encore la production d'énergie électrique.

Les fonctions vitales, alimentaires et sanitaires de l'eau sont primordiales. Sur les 3 600 milliards de mètres cubes utilisés chaque année dans le monde, l'eau potable représente moins de 10 p. 100, mais les exigences de qualité qu'elle impose représentent un coût économique déterminant dans la gestion de la ressource (environ 80 p. 100). L'eau potable nécessaire à l'alimentation doit présenter certaines qualités physico-chimiques et biologiques complexes, définies à l'échelle mondiale par l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S). Si de telles normes sont appliquées dans les pays industrialisés, il n'en va pas de même dans la plupart des pays en développement, où le manque d'eau potable constitue aujourd'hui le problème environnemental le plus grave.

Les usages domestiques

Les usages domestiques concernent l'alimentation, les diverses activités de lavage, d'évacuation des déchets, l'hygiène personnelle, l'arrosage des jardins. En fonction du niveau de vie et de la proximité de la ressource, ils sont très variables dans le temps et dans l'espace. Ainsi, à Paris, en moins de deux siècles, la consommation journalière moyenne est passée de 10 litres par habitant (vers 1800) à 300 litres (en 1995). À travers le monde, elle varie aujourd'hui de 5 litres à Madagascar à 500 litres aux États-Unis. Ces chiffres sont cependant trompeurs en ce qui concerne les consommations urbaines des pays industrialisés, car ils sont obtenus en divisant la quantité totale d'eau distribuée par le nombre d'habitants. Or plus de la moitié de la consommation est liée aux activités industrielles et artisanales raccordées au réseau. La consommation domestique réelle est donc, aux États-Unis, plus proche de 200 litres par personne et par jour. Cependant les écarts reflètent à la fois des pénuries et des coûts économiques qui représentent souvent des obstacles insurmontables pour les pays en développement.

En ce qui concerne les usages domestiques, les situations sont donc très variables. Dans les pays en développement, le manque d'eau « propre » constitue un véritable défi pour la santé humaine. L'O.M.S. souligne que « le nombre de robinets d'eau pour 10 000 personnes est un meilleur indice sanitaire que le nombre de lits d'hôpital ». Alors qu'au Nord neuf personnes sur dix disposent en abondance d'eau propre et d'équipements pour l'évacuation des eaux usées, au Sud, seulement quatre individus sur dix ont accès à de l'eau saine et trois sur dix à un équipement approprié pour l'évacuation des eaux usées. Selon les évaluations de l'O.M.S. (1995), ce sont plus de 1,5 milliard d'individus qui sont directement affectés par le manque d'eau. L'eau souillée est l'agent de transmission principal de 80 p. 100 des maladies ; parmi ces dernières, la diarrhée est responsable de près de la moitié des décès d'enfants âgés de moins de cinq ans.

Des problèmes spécifiques sont liés à l'approvisionnement en eau des mégalopoles : prélèvements de plus en plus importants, pollutions multiples, imperméabilisation des sols perturbant les cycles dont le rétablissement nécessite des investissements que les villes à faibles revenus ne peuvent assumer.

Les usages agricoles

À l'échelle de la planète, les usages agricoles représentent près des trois quarts des consommations d'eau. L'eau constitue en effet un facteur limitant de la production et de la qualité des espèces végétales : pour 1 gramme de matière sèche, une plante doit transpirer entre 300 et 800 grammes d'eau ! On se fera une idée plus précise des quantités d'eau nécessaires à la production agroalimentaire en notant que l'obtention d'1 kilogramme de blé exige 1 500 litres d'eau, celle de 1 kilogramme de riz 4 500 litres et celle d'un œuf de poule 1 000 litres ! Le premier problème peut donc être le déficit en eau, que les agriculteurs tentent de pallier avec diverses techniques d'irrigation et de drainage.

Irrigation

Dans les régions tempérées et bien arrosées, les précipitations sont souvent suffisantes pour les cultures. Ainsi, dans les pays du nord et du centre de l'Europe, l'irrigation ne représente qu'une faible proportion des consommations d'eau. Il n'en va pas de même dans les régions plus sèches : au début des années 1990, l'agriculture irriguée mobilisait 57 p. 100 des prélèvements d'eau en Italie et 66 p. 100 en Espagne. Depuis des millénaires, en effet, l'irrigation est mise en œuvre pour stimuler la production agricole, en particulier dans les zones arides. De nos jours, il est nécessaire de produire le plus possible sur une grande partie des terres cultivables de la planète en raison d'une croissance démographique qui, bien que freinée, ne sera probablement pas stoppée avant le milieu du xxie siècle. L'augmentation de la production agricole dépend d'un usage plus intensif de l'eau. Par conséquent, l'accroissement de la surface des terres irriguées est inévitable.

Quelques-uns des plus anciens systèmes d'irrigation, vieux de plus de trois mille ans (vallée du Nil, cultures en terrasses aux Philippines), coexistent avec des systèmes modernes particulièrement économes, comme la micro-irrigation par goutte à goutte ou le pilotage électronique. Ces techniques, en limitant les pertes par évaporation, permettent d'économiser l'eau dans les régions arides.

Dans les pays en développement, c'est presque la totalité de l'eau consommée qui est utilisée pour l'agriculture (92 p. 100 en Chine, 90 p. 100 en Inde et au Mexique), contre seulement 50 p. 100 dans les pays industrialisés (France, États-Unis, etc.). Les surfaces irriguées occupaient, au début de la décennie de 1990, environ 250 millions d'hectares (dont plus de la moitié dans le Sud-Est asiatique), correspondant à 17 p. 100 des terres arables, surfaces auxquelles on doit plus du quart de la production mondiale.

Les problèmes liés à l'irrigation

L'efficacité de l'usage de l'eau dépend étroitement d'un ensemble de facteurs parmi lesquels la qualité du sol joue un rôle essentiel. Du point de vue de l'environnement, l'irrigation se heurte à plusieurs difficultés. Mal gérée, elle peut épuiser la ressource en eau, accroître les effets des maladies d'origine hydrique, perturber les pêcheries et, surtout, anéantir les sols par engorgement et salinisation.

En amont, du point du vue de la disponibilité de la ressource, les eaux douces, et en particulier les eaux souterraines, deviennent de plus en plus rares. L'épuisement de la nappe phréatique constitue désormais un problème majeur en Afrique du Nord-Est, dans la péninsule arabique, en Chine septentrionale, dans les plaines de l'Indus, mais aussi dans certaines régions des États-Unis comme l'ouest de la Grande Plaine (zone regroupant le Colorado, le Kansas, le Nouveau-Mexique, le Nebraska, l'Oklahoma et le Texas) où l'irrigation dépend désormais de l'eau de la nappe aquifère d'Ogallala (Nebraska). Dès le début de son utilisation, dans les années 1930, cette nappe était considérée comme inépuisable. Elle fournit à présent 95 p. 100 de l'eau nécessaire à l'irrigation de la Plaine. Son niveau baisse actuellement de plus de 1 mètre par an. Autre exemple de système d'irrigation non durable, celui de la Grande Rivière artificielle de Libye. Puisant l'eau du bassin de Koufra et de Sarir, elle transporte chaque jour, par pipeline, sur plus de 600 kilomètres, 2 millions de mètres cubes d'eau de la nappe fossile saharienne (nappe d'eau souterraine stockée dans la région depuis des millénaires et non renouvelable) jusqu'aux régions littorales du golfe de la Grande Syrte, hypothéquant lourdement l'avenir des ressources régionales en eau.

En aval, l'asphyxie des sols, par défaut de drainage, et leur salinisation posent aussi de graves problèmes. L'irrigation excessive de sols, au surplus mal drainés, est responsable, dans un premier temps, de situations d'engorgement abaissant les rendements agricoles puis, dans un second temps, de phénomènes de salinisation rendant ces sols impropres à la culture. Les effets de la salinisation affectent de nombreuses régions au Proche-Orient, en Inde (35 p. 100 des terres irriguées sont touchées), au Pakistan (33 p. 100 des terres irriguées), en Amérique latine (40 p. 100 des terres irriguées) sans oublier l'Amérique du Nord (20 p. 100 des terres irriguées).

Enfin, les techniques agricoles intensives sont responsables des pollutions liées à l'emploi des engrais et des pesticides. Les nitrates, massivement utilisés dans l'agriculture, sont très solubles dans l'eau. Dans de nombreuses régions de grande culture, la teneur en nitrates des eaux potables dépasse les normes de potabilité qui sont fixées par l'O.M.S. à 50 milligrammes par litre. Les nitrates peuvent se dégrader en nitrites dangereux pour la santé. Une nouvelle pollution apparaît aujourd'hui, due aux pesticides. Ces produits phytosanitaires sont destinés à protéger les cultures des mauvaises herbes, des ravageurs et des parasites ainsi que des vecteurs des maladies des plantes. Les eaux de surface sont donc gravement contaminées dans les zones de culture intensive. Ce phénomène touche particulièrement la France, où la consommation annuelle de pesticides est d'environ 95 000 tonnes. Une étude, réalisée en Bretagne par la Cellule d'orientation régionale pour la protection des eaux contre les pesticides (C.O.R.P.E.P.) et publiée en 1996, révèle que les eaux superficielles de la région sont contaminées de façon chronique par des produits phytosanitaires et leurs résidus : 72 p. 100 des Bretons et 45 p. 100 des habitants du bassin Loire-Bretagne consomment une eau dont la teneur en phosphates dépasse les normes européennes (0,5 microgramme par litre). À l'ensemble des pollutions liées spécifiquement aux productions végétales s'ajoutent celles qui résultent des élevages intensifs, en particulier des élevages porcins.

Les usages industriels

Les usages industriels représentent plus de 20 p. 100 de la consommation mondiale d'eau. Entre 1900 et 1990, le besoin en eau des industries a été multiplié par vingt-cinq et est toujours croissant, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'obtention de produits finis. Parmi les premiers usages industriels de l'eau, on peut citer la production d'énergie. Mais l'eau est aussi employée comme réfrigérant, comme solvant, comme diluant ou comme vecteur de dispersion des polluants les plus divers. Contrairement à ce qui se passe dans l'agriculture, où elles sont pour une bonne part réinjectées dans les cycles biogéochimiques, purifiées par évapotranspiration, les eaux rejetées par l'industrie sont à l'état liquide et nécessitent un traitement complexe pour être réutilisables.

Depuis des siècles, artisanat et proto-industries consomment et polluent de grandes quantités d'eau. Le rouissage du chanvre et du lin, le travail du cuir (tanneries, mégisseries), la teinture des étoffes ont été à l'origine de pollutions dénoncées en Occident dès le Moyen Âge. Mais la révolution industrielle a fait basculer l'humanité dans l'ère des pollutions à grande échelle. Les industries de transformation sont de grosses consommatrices d'eau. Il faut 10 tonnes d'eau pour raffiner 1 tonne de pétrole, 100 tonnes pour distiller 1 tonne d'alcool, 250 tonnes pour fabriquer 1 tonne de pâte à papier, 270 tonnes pour 1 tonne d'acier, 5 000 tonnes pour 1 tonne de fibres synthétiques.

Aujourd'hui, la géographie des dégradations environnementales d'origine industrielle connaît de rapides changements. D'un côté, les pays industrialisés consentent d'importants efforts pour réduire les pollutions, avec le projet de tendre vers de véritables « écosystèmes industriels ». D'un autre côté, un certain nombre de pays en développement connaissent des taux de croissance de la pollution élevés, soit parce qu'ils acceptent, comme le Brésil, d'accueillir les activités les plus polluantes venues des pays industrialisés (sidérurgie, chimie lourde), soit parce qu'ils misent, sans se soucier de l'environnement, comme la Chine, sur le développement industriel pour sortir du cercle vicieux de la misère. Ainsi, aujourd'hui, plus de la moitié du réseau fluvial chinois est gravement pollué, 80 p. 100 des déchets industriels étant rejetés, sans aucun traitement, dans les rivières et les fleuves. Les 13 millions d'habitants de Shanghai boivent une eau polluée par divers effluents tels que les huiles usées, l'ammoniaque, les rejets organiques de l'industrie chimique. À Zhoukouzhen, ville de plus de 1 million d'habitants, située dans la province chinoise du Henan, 70 p. 100 de l'eau distribuée dans le réseau d'alimentation provient des rivières environnantes et est fortement polluée et non traitée.

La plupart de ces pollutions sont aggravées par l'importation de déchets toxiques. L'Inde est le pays le plus touché dans ce domaine. En deux ans, de 1992 à 1994, les importations légales de déchets plastiques sont passées de 18 à 26 milliers de tonnes, celles de plomb de 14 à 58, celles de zinc de 50 à 71, etc. Ces déchets sont recyclés hors de tout contrôle. Ils contribuent notablement à la pollution des eaux douces. Un seul exemple : les autorités de la région de Bhopal viennent de découvrir qu'une entreprise qui importe des cendres de zinc rejette ses déchets dans l'eau de la Betwa, désormais gravement polluée par du zinc et du cadmium, alors que deux cent mille personnes vivant en aval du site boivent cette eau non traitée. D'une façon globale, en incluant les pays en développement, le cercle toxique des polluants générés par l'industrie chimique des pays industrialisés prend désormais des dimensions planétaires.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Paul DELÉAGE : historien des sciences, professeur émérite de l'université d'Orléans

Classification

Médias

Voir aussi

- NAPPE PHRÉATIQUE

- LAGUNAGE

- MICRO-ORGANISME

- ÉVAPORATION, hydrologie

- ÉVAPOTRANSPIRATION

- TIERS MONDE

- IRRIGATION

- ÉPURATION DES EAUX

- EAU, agriculture

- EAUX SOUTERRAINES

- PLUIE

- EAU CYCLE DE L' ou CYCLE HYDROLOGIQUE

- NAPPE, hydrogéologie

- AQUIFÈRE

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- DÉPOLLUTION

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- EAUX USÉES

- SANTÉ DANS LE MONDE

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE

- NITRATES

- ALIMENTAIRE HYGIÈNE ou HYGIÈNE NUTRITIONNELLE

- SOLS, agriculture

- EAU APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'

- EAU POTABLE

- BOUES ACTIVÉES, traitement des eaux