FRANCFORT ÉCOLE DE

Article modifié le

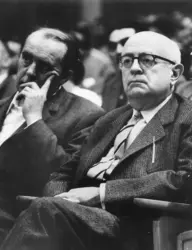

Vers la fin des années soixante, le courant de pensée connu désormais sous le nom d'école de Francfort développa une critique radicale des aspects politiques, sociaux et culturels de la société bourgeoise. Cette dénonciation des nouvelles formes de pouvoir et des séquelles du passé fasciste devait exercer une influence politique décisive sur les idéologies révolutionnaires de l'Allemagne fédérale contemporaine. Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973) et Jürgen Habermas (né en 1929) avaient en effet transformé par leur enseignement l'université de Francfort et son institut de recherche sociale en un centre de pensée révolutionnaire que fréquentèrent tous les leaders du mouvement étudiant de l'époque. Ceux-ci purent ainsi découvrir l'héritage du mouvement ouvrier allemand et la réflexion marxiste d'avant-guerre. Les maîtres de l'école leur fournissaient, de plus, des armes intellectuelles aussi efficaces contre l'idéologie technocratique et positiviste des pays occidentaux que contre le marxisme dogmatique des pays de l'Est. Critiquant enfin tous les autoritarismes et tous les bureaucratismes existants, leurs travaux allaient constituer le socle sur lequel devait s'ériger une nouvelle conception du monde révolutionnaire.

Mais, à la même époque, s'ébaucha la mise en accusation des fondateurs de la théorie critique, qui se virent reprocher de s'enfermer dans une tour d'ivoire. Et, depuis la mort d'Adorno, on parle de la fin de l'école, du moins sous sa forme institutionnelle.

Le problème d'une théorie critique de la société obéissant à un dessein pratique et émancipateur est pourtant loin d'être périmé. D'ailleurs, si le nom d'école de Francfort ne fait pas l'unanimité parmi ceux qui sont censés la représenter, ce projet assure, en revanche, la cohésion du mouvement depuis son apparition en Allemagne pendant les années trente jusqu'aux travaux d'Adorno dans les années soixante, après l'exil aux États-Unis de ses principaux représentants.

De la naissance de la théorie critique à sa phase pessimiste

Les travaux et la personnalité de Horkheimer ont largement dominé, dans les années trente, la phase classique de la théorie critique. C'est lui qui sut réunir autour de sa personne un groupe d'intellectuels ayant des orientations différentes, mais partageant tous le même idéal révolutionnaire d'une société fondée sur la raison et la liberté. Il organisa le travail scientifique de manière pluridisciplinaire entre des philosophes tels que Herbert Marcuse, des psychologues tels que E. Fromm, des historiens, des esthéticiens comme W. Benjamin, des sociologues de la littérature comme L. Löwenthal, et des économistes comme F. Pollock et H. Grossmann, faisant ainsi sortir la recherche d'une spécialisation outrancière. Les travaux de cette équipe débouchèrent sur la publication de deux grandes enquêtes : sur l'autorité et la famille, en 1936 ; sur l'antisémitisme et les potentialités fascistes dans la société américaine, en 1949-1950. Ce travail collectif s'est alors orienté vers l'analyse des nouveaux rapports, au sein de la théorie sociale, entre la philosophie et la recherche empirique. Horkheimer en présenta les résultats dans une série d'importants essais. Son ouvrage intitulé Théorie traditionnelle et théorie critique (1937), qui constitue un véritable programme de recherche, lui permet de définir le statut de la théorie critique par rapport aux systèmes de référence privilégiés que sont, à l'époque, un certain marxisme sclérosé et la philosophie idéaliste. Considérant les catégories de la critique de l'économie politique comme indispensables pour une stratégie qui demeure dominée par l'idée d'un souci d'émancipation, Horkheimer n'entend pas pour autant abandonner l'héritage de l'idéalisme allemand. Comme Marcuse (Philosophie et théorie critique, 1937), il refuse en effet de prendre la philosophie idéaliste de la raison (et ses intérêts pratiques) pour une simple idéologie.

Alors que, dans un premier temps, Horkheimer et ses collaborateurs avaient cru à une marche progressive de l'histoire, leurs expériences politiques pendant leur exil américain (1934-1949), puis en Allemagne à l'époque de la guerre froide, ont fait évoluer leur théorie dans un sens opposé. La défaite du fascisme due non pas à une révolution mais à la guerre, le terrorisme stalinien et la perversion du socialisme dans les pays de l'Est, la force d'intégration quasi infinie du système capitaliste, la manipulation de la conscience politique des masses par la Kulturindustrie ainsi que l'isolement de l'intelligentsia ont infléchi la pensée de Horkheimer et celle d'Adorno dans le sens du pessimisme et du scepticisme. Lorsqu'ils écrivent Eclipse of Reason et Dialectique de la raison (1947), les deux philosophes estiment que l'évolution du monde mène inévitablement à un « monde administré » qui forme une totalité close et n'offrant pas d'autre possibilité. Constituée d'une suite de catastrophes, l'histoire parviendrait à son terme lorsque toute pensée de résistance, attachée à dépasser cette « totalité fausse », serait définitivement éliminée.

La fonction et le statut de la théorie critique se trouvent du même coup modifiés. Quand elle demeure enfermée dans son propre cercle et sans référence externe, la théorie apparaît comme le principal lieu du refus. Aussi le pessimisme conduira-t-il à une radicalisation progressive de la théorie critique. La dénonciation toujours plus incisive du principe de la domination aveugle qui règne dans le capitalisme tardif devient pour Adorno la forme authentique de la pratique qui convient à la théorie critique. Ainsi, malgré son scepticisme, Adorno ne désespère-t-il pas de la force pratique que peut constituer cette dernière.

Le marxisme, en revanche, perd de son importance, et la référence à la philosophie s'investit dans une philosophie de l'histoire. Instruisant le procès de la raison historique, Adorno et Horkheimer démontrent que l'homme s'est émancipé par rapport à la nature grâce au développement de la raison, mais au prix d'une régression : avec le fascisme, la domination progressive de la nature (domination qui avait les caractères d'un progrès) s'est en effet transformée en une domination que l'homme exerce sur l'homme. Le concept de domination possédant désormais un fondement anthropologique, une troisième référence, à la psychanalyse cette fois, se trouve mise en évidence, notamment lorsque Adorno et Horkheimer analysent l'histoire de la civilisation comme étant celle du sacrifice et du renoncement, c'est-à-dire comme relevant de la pathologie.

À la même époque, s'inspirant de la pensée judéo-chrétienne, ces deux philosophes affirment qu'une rupture complète avec la logique du système social existant est impossible si l'on ne fait pas référence à l'espoir utopique de ce qui serait totalement autre (das ganz Andere), mais dont ils s'interdisent toutefois de forger une image positive. Il y a là une fidélité à la tradition de la théologie négative qui s'explique par le souci de penser la « totalité fausse » sans se laisser prendre dans le réseau des mensonges qu'elle a tissé.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gerhard HÖHN : docteur de l'Université de Paris, chercheur, écrivain

Classification

Média

Autres références

-

ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)

- Écrit par Miguel ABENSOUR

- 7 899 mots

- 1 média

Philosophe, sociologue et musicologue allemand, Theodor Wiesengrund Adorno est né le 11 septembre 1903 à Francfort-sur-le-Main. (Au cours de l'émigration, il abandonna le patronyme Wiesengrund pour prendre le nom de sa mère, Adorno.) Il connaît une enfance très protégée entre un père juif, négociant...

-

BENJAMIN WALTER (1892-1940)

- Écrit par Philippe IVERNEL

- 2 748 mots

- 1 média

...demeure en marge des courants établis, c'est pour mieux opérer entre leurs diverses positions. Parmi ses interlocuteurs privilégiés, il a compté, outre Theodor W. Adorno (représentant, avec Max Horkheimer, de la « théorie critique » propre à ce qu'il est convenu d'appeler l'école de Francfort), des... -

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN

- Écrit par Antoine LAPORTE

- 1 068 mots

- 2 médias

Francfort-sur-le-Main (Frankfurt am Main en allemand) est une ville d’Allemagne située dans le Land de Hesse. Avec 750 000 habitants en 2019, c’est la cinquième ville du pays. En tant que première place financière d’Allemagne, Francfort est souvent considérée comme la capitale économique du pays....

-

FREUDO-MARXISME

- Écrit par Jacquy CHEMOUNI

- 1 742 mots

- 3 médias

La critique sociale inspirée de Freud et de Marx se veut plus radicale avec les membres del'école de Francfort. Elle permet à Fromm de fonder sa perspective psychosociale. Chez Herbert Marcuse (1898-1979) avec Eros et la civilisation (1955), elle constitue un outil critique radical de la société,... - Afficher les 20 références

Voir aussi