ÉCONOMIE (Histoire de la pensée économique) Marxisme

Article modifié le

La péréquation du taux de profit

Les prix de production

En fait, Marx élabore la péréquation du taux de profit pour répondre à un autre problème, posé par la concurrence entre les capitaux. Un capital n'est motivé que par les profits qu'il peut réaliser. Et, pour un montant de capital donné, les profits ne dépendent que du taux de profit, si bien qu'un capital se déplace là où il estime que le taux de profit est le plus élevé. Or si la norme était que les marchandises s'échangent à valeur égale, alors, pour un même montant de capital et pour un même degré d'exploitation, ce seraient les activités à faible composition organique qui auraient les plus forts taux de profit, puisque ce sont elles qui produisent le plus de valeur :

En conséquence, les capitaux se déplaceraient vers les activités à faible composition organique – à faible productivité –, et leurs mouvements seraient contraires au développement des forces productives.

C'est pourquoi Marx affirme que, dans le capitalisme, la norme de l'échange n'est pas la valeur, mais le prix de production. Cette norme est telle que, quels que soient leur montant, leur composition organique et leurs activités, tous les capitaux réalisent un même taux de profit : le taux général de profit. Ce taux est le taux moyen de l'ensemble des capitaux, calculé en valeur. Avec le même exemple numérique que ci-dessus, le taux général de profit (r*) est :

Π1 = 100 + (0,175 (100) = 117,5,

Π2 = 100 + (0,175 (100) = 117,5.

Les échanges s'effectuant à ces prix, le capital investi dans l'activité 1 vend à un prix de production Π1 = 117,5, alors qu'il a produit M1=110 de valeur, soit un gain de 7,5. Et le capital investi dans l'activité 2 vend à un prix de production Π2 = 117,5, alors qu'il a produit M2=125 de valeur, soit une perte de 7,5. Au total, le premier capte 7,5 de la valeur produite par le second.

Mais les prix de production ne sont qu'une norme autour de laquelle les prix de marché fluctuent selon l'offre et la demande. Si le prix de marché d'une activité est inférieur à son prix de production et, donc, son taux de profit effectif inférieur au taux moyen, cela implique que les prix de marché de quelques autres activités sont supérieurs à leur prix de production et leurs taux de profit effectifs supérieurs au taux moyen. En conséquence, des capitaux quittent la première activité pour s'investir dans les secondes. L'offre de la première décroît, ce qui pousse à la hausse son prix de marché, tandis que les offres des secondes s'accroissent, ce qui tend à tirer à la baisse leur prix de marché.

Ce même mécanisme explique aussi ce qui incite un capitaliste à développer les forces productives. Soit un capitaliste produisant 2 unités d'une marchandise avec un montant de capital productif de 100. Supposons qu'un autre découvre une technique plus performante permettant d'en produire 3 avec 100, que le prix d'une unité se fixe à 60 sur le marché et que le taux moyen de profit soit de 30 p. 100. Le premier vend alors pour 120, soit un taux de profit effectif de 20 p. 100, et le second vend pour 180, soit un taux de 80 p. 100. Le premier a donc intérêt à abandonner sa technique pour investir dans la plus performante.

Le débat sur la transformation des valeurs en prix de production

La péréquation du taux de profit, alias la transformation des valeurs en prix de production, est la thèse de Marx qui a été la plus controversée. Le débat commence dès 1885, lors de la publication par Engels du livre III du Capital. Mais il prend véritablement tournure en 1907 avec la contribution de Ladislaus von Bortkiewicz, qui dit rectifier une erreur commise par Marx dans l'exposé de la péréquation. Il resurgit après la Seconde Guerre mondiale et se nourrit de la thèse d'un néo-ricardien, Piero Sraffa, présentant ses travaux comme « un prélude à une critique de la théorie économique ». L'enjeu du débat est d'importance : un concept de valeur a-t-il une quelconque utilité pour l'économiste ?

Certes, l'idée même d'une péréquation implique que les marchandises ne s'échangent pas à valeur égale, et remet donc directement en cause la prémisse du raisonnement par lequel Marx construit son concept de valeur. Certes, comme on l'a vu, l'identification de la valeur au travail pose des difficultés. Certes, encore, la valeur n'intervient qu'indirectement dans la définition du capital. Cependant, on ne se débarrasse pas d'un concept parce qu'il n'est pas construit, parce qu'il pose des difficultés ou parce qu'il ne s'articule pas aisément avec d'autres concepts, mais parce qu'il est inutile pour formuler et résoudre au moins un problème. Et c'est précisément ce que Bortkiewicz prétend établir à propos du concept de valeur.

Bortkiewicz constate que le schéma de la péréquation de Marx est inconsistant : les marchandises entrant dans la production (inputs) y sont évaluées en valeur, tandis que les marchandises sortant de la production (outputs) le sont en prix de production. Puis il propose un nouveau schéma en admettant que : 1. Les inputs et les outputs sont évalués en prix de production ; 2. L'économie est stationnaire et donc une unité d'une marchandise a le même prix de production en tant qu'input et qu'output ; 3. Les techniques de production des marchandises sont fixes. Il montre que ce schéma se met sous la forme d'un système de prix statique, c'est-à-dire un système d'équations qui permet de calculer les prix de production et le taux général de profit à partir des seules techniques de production. Il en déduit logiquement que ces prix et ce taux de profit peuvent être déterminés sans faire appel à un concept de valeur. Et, au nom du sain principe du rasoir d'Occam, il conclut qu'on doit se débarrasser du concept de valeur et, ce faisant, de la valeur-travail.

L'argumentation de Bortkiewicz n'est pas aussi rigoureuse qu'elle apparaît. Tout d'abord, Marx sait parfaitement qu'il fait une faute en évaluant les inputs en valeur et non en prix de production. Mais il estime que ces « erreurs relatives au passé » sont des simplifications sans conséquences majeures (livre III, tome I, chap. ix). En outre, à la différence de Bortkiewicz, Marx ne suppose pas que l'économie est stationnaire, parce que la péréquation a pour but de rendre compte de la concurrence entre les capitaux et que ce phénomène est dynamique. Et, en conséquence, Marx suppose que les prix varient au cours du temps, si bien qu'une unité d'une marchandise n'a pas le même prix en tant qu'input et en tant qu'output. Sur la base de ces deux dernières hypothèses, on peut déterminer un système de prix dynamique qui, les prix des inputs étant donnés par le passé, permet de calculer les prix présents des outputs et le taux de profit présent (Rosier, 1986).

Dans ce système dynamique, selon l'unité dans laquelle les prix sont exprimés, le calcul du taux de profit ne donne pas le même résultat. Or l'accumulation du capital dépend du taux de profit. Il y a donc autant de représentations du mouvement du capital que de marchandises susceptibles de servir d'unité, si bien que se pose le problème de la représentation significative.

Les économistes classiques ont clairement identifié ce problème. Parmi ceux-ci, Smith avance un type de solutions, consistant à désigner, parmi l'ensemble des marchandises, une « mesure invariable », en laquelle tous les prix doivent être exprimés pour que la représentation soit significative. Et il a recours à une notion de valeur distincte du prix pour définir la mesure invariable : c'est « la marchandise de valeur invariable », parce qu'il sait que la définir comme la marchandise de prix invariable enclenche un cercle vicieux. Dans les Théories sur la plus-value, discutant les critiques que Samuel Bailey adresse à Ricardo, Marx avance un autre type de solutions : aucune marchandise n'a une valeur invariable ; tous les taux de profit calculés à partir des prix exprimés en une quelconque marchandise sont donc purement nominaux ; et seul le taux calculé en valeur est significatif.

Une notion de valeur est donc utile pour résoudre au moins ce problème. Et le concept de valeur de Marx apporte effectivement une solution à celui-ci.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

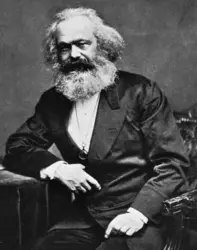

Écrit par

- Michel ROSIER : docteur d'État en sciences économiques, professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

MARITIMISATION DE L'ÉCONOMIE

- Écrit par Geoffroy CAUDE

- 3 979 mots

- 8 médias

Depuis l’Antiquité, la voie maritime a permis aux navigateurs de commercer en transportant dans leurs navires des quantités de marchandises très supérieures à celles que permettaient les voies terrestres – ainsi, les Égyptiens, qui allaient jusqu’à Sumatra quelque 1200 ans avant notre ère ou, plus...

Voir aussi

- PRODUCTION MODES DE

- CAPITAL CONSTANT & CAPITAL VARIABLE

- CAPITAL ACCUMULATION DU

- DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE

- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME

- STATIQUE COMPARATIVE, économie

- PLUS-VALUE

- MARXISME, économie

- BORTKIEWICZ LADISLAUS VON (1868-1931)

- VALEUR LOI DE LA

- PRODUCTIVITÉ

- ÉCHANGE, économie

- OFFRE & DEMANDE

- UTILITÉ, économie

- MARCHANDISE

- FÉTICHISME, économie

- LUTTE DE CLASSES

- CONDITIONS DE TRAVAIL

- PRODUCTION MOYENS DE

- ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT

- PENSÉE ÉCONOMIQUE HISTOIRE DE LA

- CLASSIQUE ÉCOLE, économie