ÉCONOMUSÉES

Article modifié le

Une enquête française réalisée en 1995 à la demande du C.N.R.S. recensait dans 29 pays d'Europe 286 établissements ayant pour mission de documenter, de conserver et de montrer au public des techniques et des savoir-faire artisanaux ou industriels traditionnels.

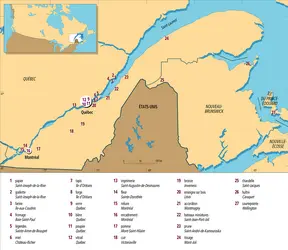

Cette enquête faisait apparaître, à côté de 136 musées, écomusées, musées de plein air ou musées techniques réalisant des démonstrations et organisant des formations à des techniques traditionnelles et de 58 conservatoires et centres de formation, l'émergence d'une autre catégorie d'institutions : les ateliers musées, petites entreprises d'implantation ancienne associant production et démonstration de techniques traditionnelles (ateliers qui sont appelés économusées au Canada, ).

Mais l'enquête n'était certainement pas exhaustive (92 ateliers musées), elle se limitait aux pays d'Europe occidentale ; il existe certainement dans l'ensemble du continent plusieurs centaines d'entreprises qui, pour trouver de nouveaux débouchés, ouvrent leur porte à un public amateur à la fois d'exotisme et de tradition.

Plusieurs raisons expliquent cet engouement récent pour le monde de l'entreprise : la disparition progressive des ateliers dans les villes comme dans les campagnes, les profondes transformations du monde ouvrier dans les pays les plus développés, l'automatisation accrue des processus de fabrication voire leur délocalisation dans des pays à main-d'œuvre peu coûteuse contribuent à rendre le monde de la production de plus en plus exotique. Si l'on ajoute à cela un zeste de nostalgie pour un temps où la « belle ouvrage » était visible dans l'atelier du tisserand ou dans la forge du maréchal-ferrant, on détient une série d'indices qui expliquent le désir que nous éprouvons à pousser la porte de l'usine ou de l'atelier.

Aujourd'hui, la société éprouve le besoin de se référer à un ensemble d'objets et de techniques qui renvoient à une tradition, à une authenticité. Produits de terroirs, pièces uniques sorties des mains d'un maître artisan ou objets manufacturés sont les messagers de la tradition ; ils constituent un lien avec le lieu d'origine (le terroir, le pays), un lien avec le temps (une histoire), un mode de transmission (la famille, la communauté, le groupe professionnel).

La conservation active des techniques en Europe : un état des lieux

La prise de conscience de la disparition d'un certain nombre de techniques et de savoirs indispensables à la création artisanale et artistique, ainsi que la prise de conscience des potentialités économiques que représente le marché des produits traditionnels ont engendré dans de nombreux pays d'Europe des initiatives publiques ou privées pour leur sauvegarde et leur mise en valeur.

Quatre catégories d'établissements – musées spécialisés, ateliers musées, conservatoires et centres de formation spécialisés – s'appliquent à perpétuer les savoirs techniques en faisant appel aux hommes qui sauront mettre en œuvre la formation requise (apprentissage, cursus spécialisés, stages...). Il faudra ensuite trouver des débouchés et adapter les produits au goût et aux aspirations du public.

Quelques exemples peuvent être cités : la coutellerie à Thiers ou la mégisserie et la ganterie à Millau, qui associent un musée à un centre de formation. À Charlieu, près de Lyon, a été construit un musée de la soie pour répondre à la demande des industriels et du lycée technique ; en Catalogne, le musée du textile de Terrassa dispense des formations spécialisées aux ingénieurs et aux designers. Le musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon, créé dans une ancienne usine, poursuit une activité de production tout en initiant le public aux subtilités du travail du feutre grâce à des jeunes, scolarisés pour être des « médiateurs de savoir-faire ».

Les techniques de la restauration se transmettent dans des établissements très spécialisés qui fonctionnent souvent comme des conservatoires de savoir-faire, tel le Centre européen de formation à la restauration des monuments installé sur l'île de San Servolo, à Venise, ou celui des métiers du bois basé à Fulda, en Allemagne.

Un dernier ensemble d'organismes associe au sein d'une même entreprise des missions de conservation, de formation et de création : ce sont les manufactures et les ateliers nationaux. Par exemple, en France, les manufactures nationales des Gobelins pour la tapisserie, de Sèvres pour la céramique, ainsi que les ateliers nationaux de la dentelle au fuseau au Puy-en-Velay ou de la tapisserie à Aubusson.

Le secteur privé peut également apporter sa contribution à la sauvegarde des techniques ou des savoir-faire menacés. Ces initiatives privées prennent bien souvent la forme de l'atelier musée défini par Gilbert Sommier, spécialiste des métiers d'art, comme : « une entreprise artisanale de production dont le ou les caractères d'intérêt exceptionnel (tradition, savoir-faire, site, bâtiment, outillage...) ont été renforcés par l'apport de fonctions complémentaires d'ordre muséologique, pédagogique et commerciale propres à accroître son attrait touristique, tout en préservant son authenticité et en lui assurant une autonomie financière de fonctionnement ».

Le moulin à papier Richard-de-Bas situé à Ambert, est sans doute, en France, l'exemple à la fois le plus ancien et le plus représentatif de ce type d'entreprise.

Lorsqu'il fut racheté par Marius Péraudeau en 1940 ce moulin à papier était le dernier des quelque trois cents établissements de ce type qui, au xive siècle, étaient en activité dans le Forez.

Rouvert en 1941, le moulin accueillit immédiatement un public nombreux désireux de voir « en direct » comment on fabriquait le papier. Dans une partie des bâtiments destinés au logement du meunier sera créé en 1943 un musée du papier conçu par Marius Péraudeau et le muséologue Georges Henry Rivière.

Le moulin Richard-de-Bas accueille chaque année cent mille visiteurs. On y suit le parcours habituel d'un atelier musée : après une présentation du contexte régional et local et des grands principes de la fabrication ancienne du papier, le visiteur est conduit dans les salles de production où il peut observer les différentes étapes de la fabrication. La visite se termine dans une boutique qui propose des papiers produits et parfois imprimés dans l'entreprise.

Les activités textiles – tissage, dentelle, impression sur étoffes notamment – se prêtent bien à des présentations muséographiques associées à des produits de luxe qui, le cas échéant, sont vendus sur place. Il en est de même pour le verre lorsque les entreprises se dotent de « sas » muséographiques comme à Passavant-la-Rochère, en Haute-Saône, ou à Nancy, chez Daum. Mais de telles entreprises doivent parfois trouver des relais dans le secteur public ou associatif pour développer des innovations ou pour former les ouvriers à certaines techniques qui ne trouveraient pas de débouchés immédiats dans la production de séries. C'est ce que font, chacun à sa manière, le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques de Marseille et le Centre européen de formation aux arts du verre de Vannes-le-Châtel, en Lorraine.

À l'instar du travail du verre, la métallurgie attire par son caractère spectaculaire un public nombreux. Ainsi peut-on assister à Syam dans le Jura, dans une usine datant du début du xixe siècle, au laminage de profilés dont certains sont destinés à l'industrie aéronautique. La fonderie de cloches, de Villedieu-les-Poêles, dans la Manche, accueille, quant à elle, plus de soixante-dix mille visiteurs dont certains, présents au moment décisif, pourront assister à une coulée. La tuilerie de Bézanleu, en Gâtinais, est maintenue en activité grâce à l'organisation d'animations. Le public peut, par exemple, assister à la cuisson des tuiles dans un four à bois.

D'autres secteurs de production ne disposent pas en matière de présentation au public des mêmes atouts que le textile ou les arts du feu. Certains n'ayant pas la possibilité de commercialiser immédiatement les produits qu'ils fabriquent, d'autres exigeant, comme c'est le cas pour les industries agro-alimentaires, des conditions d'hygiène et de sécurité difficilement compatibles avec la circulation du public. Les entreprises doivent donc souvent trouver les moyens de s'adapter à cette nouvelle demande. Dans ce domaine, l'expérience des écomusées lancée outre-Atlantique à la fin des années 1980 fournit de précieux enseignements.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Denis CHEVALLIER : conservateur en chef du Patrimoine

Classification

Média

Voir aussi