MANET ÉDOUARD

Article modifié le

L'œuvre et la vie

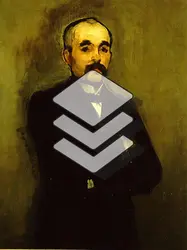

On peut distinguer trois moments importants dans l'activité de Manet. D'abord celui qui consiste à prendre toute la mesure du Salon officiel. On sait que le jeune Manet était le fils d'un magistrat parisien qui aurait été davantage satisfait de le voir entrer à l'École navale que dans un atelier de peintre. Une traversée de l'Atlantique sur le Havre et Guadeloupe, qui met un terme à sa vocation d'officier, restera cependant dans le souvenir d'un artiste qui ne reconnaît vraiment que deux univers : Paris et l'Océan. L'élève de Thomas Couture, de 1850 à 1856, présenté souvent comme rebelle ou frondeur, fut surtout attentif à un enseignement novateur qui le marque profondément mais dont il n'a voulu, à peu près, retenir que le Buveur d'absinthe (Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague), refusé au Salon de 1859. Malgré des qualités naturelles qui lui sont reconnues, le peintre fait lui-même l'expérience d'une difficulté profonde à composer : La Musique aux Tuileries (1862, National Gallery, Londres) et Le Vieux Musicien (1862, National Gallery, Washington) permettent de constater les termes presque contradictoires d'une recherche qui oscille entre l'observation contemporaine et l'éclectisme réaliste. Si Manet est déjà tout entier dans La Chanteuse des rues (1862, Museum of Fine Arts, Boston) ou Lola de Valence (1862, musée d'Orsay, Paris) dont Baudelaire a su définir le caractère troublant, c'est davantage avec la formule du Déjeuner sur l'herbe qu'est trouvé le rapport particulier du style au sujet définissant, aux yeux de l'auteur, un tableau de Salon. Avec la provocation, il faut une mise en cause esthétique plus générale, portant autant sur la source de la composition empruntée à Raphaël que sur le thème de la partie de campagne romantique. Le spectateur semble engagé, malgré lui, dans un propos dont semblent déjà discourir les figures. Dans le même mouvement, Olympia, à travers le nu de la tradition classique dérivé de Titien, porte l'art de Manet au chef-d'œuvre, non parce que Victorine Meurent incarne simplement une courtisane réaliste (d'autres tableaux auraient été plus choquants à cet égard) mais surtout parce qu'elle composait tout son personnage des stéréotypes de l'érotisme contemporain brutalement désignés et pris à la lettre. L'outrage, d'une violence inouïe, semblait plus complet encore avec l'envoi, au même Salon, d'un Christ insulté (The Art Institute, Chicago). Manet, pourtant, ne cherchait pas le scandale ni même la parodie, mais bien plutôt, la sincérité, la naïveté de ses figures : « L'Olympia, quoi de plus naïf », aurait-il déclaré pour bien marquer le primat de la vue et de l'expérience sur l'imagination nécessaire à la peinture d'histoire. Au même titre que Le Fifre (musée d'Orsay, Paris) ou L'Acteur tragique (National Gallery, Washington), Olympia possédait un degré d'existence et de réalité qui ne peut provenir que d'une relation étroite de l'individu avec son destin. Rouvière en Hamlet, peint l'année même de sa disparition, semble le démontrer, et L'Exécution de Maximilien (Kunsthalle, Mannheim), après deux autres versions entreprises à la suite de l'événement du 19 juin 1867, ne fait que porter ce caractère dans le cadre de la peinture d'histoire dont Manet cherchait jusque-là à se dégager. Le Trois Mai de Goya est placé au cœur d'une relation polémique entre le peintre et l'institution, car le tableau et la gravure qui en reprend le sujet rencontrent la censure en 1869. Le portrait d'Émile Zola au Salon de 1868 (musée d'Orsay, Paris) a bien été perçu comme une déclaration très décidée en réponse aux textes publiés par le critique en 1866 et en 1867. Or, dans ce grand mouvement d'affirmation, on peut remarquer que les deux envois du Salon de 1869, Le Balcon (musée d'Orsay, Paris) et Le Déjeuner dans l'atelier (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich), donnent l'impression de chercher à surmonter précisément l'élément de confrontation objective qui a surpris son public depuis le début des années soixante ; les personnages sont placés aux limites de la composition et interrogent des valeurs qu'ils incarnent et qui leur échappent pourtant. On constate que Manet a abordé à la fin du second Empire tous les genres et n'a négligé aucun des aspects de la tradition. Le Portrait d'Eva Gonzalès (1870, National Gallery, Londres) semble replacer malicieusement le style critiqué de Manet dans le cadre du tableau de chevalet et dans une relation de maître à élève tributaire des portraits d'artistes du xviiie siècle français.

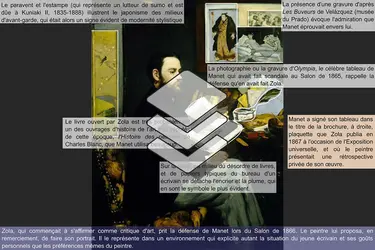

L'expérience de la défaite de 1870, du siège de Paris, de la Commune doit être située au centre de la vie du peintre, qui quitte la capitale le 12 février 1871 pour y revenir dès les derniers jours de l'insurrection. Les paysages exécutés à Oloron, Bordeaux, Arcachon, Boulogne-sur-Mer, Calais prennent un sens qu'ils n'auraient pas dans une autre circonstance. La Barricade ou Guerre civile, réalisés plusieurs mois après les faits, mêlent l'expérience à une mise en forme qui convoque les temps forts de son art : le Torero mort (National Gallery, Washington) fournit le principe de composition pour le garde national étendu dans les décombres de la barricade située près de l'église de la Madeleine. Le groupe des communards de La Barricade dérive de Maximilien et de ses généraux Miramon et Mejia. Mais le sens de cette période apparaît surtout dans une mutation qui précipite soudain l'évolution des derniers Salons de l'Empire. Dès 1872, le Combat naval (J. G. Johnson Coll., Philadelphie), peint en 1864, rencontre une attention plus profonde malgré un principe de composition jugé audacieux, et en 1873, avec le Bon Bock qui évoque un type de brasserie, les contemporains ont salué une véritable figure nationale, comprise de tous les horizons politiques sur un plan qui dépasse la discorde civile. Désormais installé, depuis juillet 1872, dans un nouvel atelier, 4, rue de Saint-Pétersbourg, Manet peut établir une relation plus complète avec l'univers qui est le sien : celui du Paris moderne, avec Le Chemin de fer (National Gallery, Washington) ; celui de la vie mondaine et bourgeoise qui le fascine, avec le Bal masqué à l'Opéra ; celui des artistes et de la bohème littéraire, avec le Portrait de Nina de Callias (musée d'Orsay, Paris). Les limites secrètes du Balcon semblent maintenant franchies.

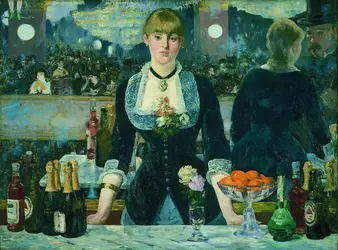

À partir de l'été de 1874, où il entreprend auprès de son ami Claude Monet plusieurs tableaux importants dont Argenteuil et En bateau (Metropolitan Museum, New York), Manet prend le risque de formuler de la manière la plus nette l'originalité de son réalisme et de son impressionnisme. En 1876, Le Linge (The Barnes Foundation, Merion) et L'Artiste (Museu de Arte, São Paulo) semblent avoir pour prestige d'apporter la preuve la plus manifeste du dialogue paradoxal de ces deux orientations stylistiques majeures. Marcellin Desboutin, qui incarne l'Artiste, haute figure de la bohème tenant ses assises au café de la Nouvelle Athènes, ne détient aucun des caractères solaires, actifs et conjugaux du Portrait de Claude Monet dans le bateau-atelier (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich). En 1877, il parut difficile d'associer dans un même Salon l'audacieuse et spirituelle mise en scène de Nana (Kunsthalle, Hambourg) et l'égarement du personnage d'Hamlet incarné par le chanteur Jean-Baptiste Faure, qui fut l'un des principaux amateurs de Manet. Après des situations aussi extrêmes, Dans la serre (Nationalgalerie, Berlin) et En bateau recomposent, sur un autre plan, les termes d'un univers bourgeois mieux accepté, au Salon de 1879, pour ses valeurs d'élégance et de désinvolture. Pouvait-on penser, au lendemain de l'Exposition universelle de 1878, que le peintre, installé dans son dernier atelier, rue d'Amsterdam, allait au-devant d'un régime républicain et de son public ? Les sujets naturalistes sont à l'honneur en 1880 à l'exposition de la Vie moderne avec Café-Concert (National Gallery, Londres), Coin de café-concert (Walters Art Gallery, Baltimore), Le Skating (Fogg Art Museum, Cambridge, Mass.). Néanmoins, l'observation des mœurs échappe à la pure description, comme l'indique bien le personnage de La Prune qui mêlait, de façon troublante pour les contemporains, candeur juvénile et séduction intéressée. Chez le père Lathuille (Salon de 1880) montre à cet égard la totale conversion du plein air à l'intelligence psychologique de la scène, alors que le fort soleil d'Argenteuil éclairait, au contraire, une secrète apathie. Dans l'ordre du portrait, Manet s'applique à saisir la personnalité dans son intégrité et ceci concerne aussi bien Antonin Proust que Clemenceau, George Moore ou Cabaner, Chabrier ou Mallarmé. L'épisode du portrait interrompu d'Albert Wolff (1877) à la suite de ceux de Zacharie Astruc (1866), de Zola ou de Théodore Duret (1868) démontre l'engagement personnel qui est demandé au modèle. Plus encore, la femme modèle devient parfois l'instrument d'une vérité presque dévorante, comme on le constate avec Berthe Morisot dans le Repos (Museum of Art, Providence), Berthe Morisot à l'éventail (musée d'Orsay, Paris), Berthe Morisot au bouquet de violettes (coll. part.). Au contraire, six tableaux successifs plus un pastel ne parviennent pas à émouvoir la distinction d'Isabelle Lemonnier. Malgré le désir avoué de devenir le peintre du high life, Manet préfère les personnalités d'actrices (Henriette Hauser, Ellen Andrée, Jeanne Demarsy) ou de demi-mondaines (Valtesse de la Bigne, Irma Brunner, Méry Laurent) qui possèdent le don particulier d'enflammer son esthétique par l'art savant de la mode. L'Automne (musée des Beaux-Arts, Nancy) ou Le Printemps semblent le dernier mot sur cette voie. Mais L'Évasion de Rochefort (Kunsthaus, Zurich, et musée d'Orsay, Paris) prévu pour le Salon de 1881 aurait évoqué la déportation des communards et tout un chapitre douloureux de la conscience politique. L'esquisse d'un Clairon, en 1883, comporte aussi des valeurs troublantes. Rien ne permet de conclure sur une œuvre interrompue par la mort, le 30 avril 1883 ; pourtant, Un bar aux Folies-Bergère exprime l'essentiel de la relation du personnage avec le monde où il existe. Par le prestige du miroir, l'image fixe l'instant où la proposition d'un client dévoile la fugitive indécision d'une barmaid où coexistent liberté et détermination. Dès le Gamin aux cerises (1858, fondation Gulbenkian, Lisbonne), l'art de Manet s'applique à capter l'indistinction profonde du sujet et du style de façon à provoquer l'exercice du jugement. C'est cette valeur instable, active, puissante qu'il a cherchée dans le rythme des Salons et qu'il a réussi à libérer avec une intensité qui, parfois, le surprenait lui-même.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Éric DARRAGON : professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

MANET. LES NATURES MORTES (exposition)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 954 mots

Les natures mortes occupent dans l'œuvre de Manet une place considérable : un cinquième de ses tableaux relèvent spécifiquement de ce genre, qui est également présent dans certains portraits ou certaines compositions plus ambitieuses de l'artiste. L'une de ses œuvres les plus célèbres, ...

-

MANET-VELÁZQUEZ. LA MANIÈRE ESPAGNOLE AU XIXe siècle (exposition)

- Écrit par Robert DUPIN

- 1 175 mots

Le musée d'Orsay à Paris, du 16 septembre 2002 au 5 janvier 2003, puis le Metropolitan Museum à New York (24 février-8 juin 2003), ont accueilli une exposition consacrée à l'influence de la peinture espagnole sur la peinture française du romantisme à la fin du xixe siècle, ...

-

UN BAR AUX FOLIES-BERGÈRE (E. Manet)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 225 mots

- 1 média

Même s'il fut toujours très proche des membres du groupe impressionniste et s'il lui arriva, au cours de sa carrière, de travailler assez étroitement avec eux, en particulier avec Monet, Renoir et Caillebotte à Argenteuil, en 1874, Manet ne participa jamais aux différentes expositions que ses amis...

-

CHABRIER EMMANUEL (1841-1894)

- Écrit par Roger DELAGE

- 2 470 mots

...préoccupations étaient aussi celles de ses amis, les peintres impressionnistes, incompris alors, dont les toiles garnissaient les murs de son appartement. Manet, auquel le lie la plus tendre des amitiés, a le même langage : « Qui nous rendra le simple et le clair ? Qui nous délivrera du tarabiscotage ? »... -

ENCADREMENT DES ŒUVRES, histoire de l'art occidental

- Écrit par Adrien GOETZ

- 2 364 mots

Manet, si l'on en croit les Souvenirs de son ami Antonin Proust (1913), aurait pensé que « sans le cadre, la peinture perd cent pour cent ». Le cadre est le signe de l'achèvement de l'œuvre. Pour Degas, « le cadre est le maquereau de la peinture ; il la met en valeur mais ne doit jamais briller... -

ÉPHÉMÈRE, arts

- Écrit par Véronique GOUDINOUX

- 2 188 mots

...l'arrache à l'existence momentanée et, sous ce rapport aussi, surmonte la nature » (Cours d'esthétique, 1842 ; trad. franç. 1995). Enfin, nommant Édouard Manet « parmi les maîtres, qui sont les hommes dont l'art et les prestiges confèrent aux êtres de leur temps, aux fleurs d'un certain... -

GONZALÈS ÉVA (1847-1883)

- Écrit par Camille VIÉVILLE

- 832 mots

Artiste peintre, Éva Gonzalès est née le 19 avril 1847 à Paris. Elle est la fille d’Emmanuel Gonzalès, écrivain à succès et président de la Société des gens de lettres, et de Marie Caelina Ragut, chanteuse, pianiste et harpiste accomplie. Elle et sa sœur Jeanne, qui sera également peintre, grandissent...

- Afficher les 16 références

Voir aussi