- 1. L'Église triomphante et l'architecture aulique

- 2. Les rois chrétiens se veulent romains

- 3. Une sensibilité nouvelle : le culte des reliques

- 4. La rénovation carolingienne

- 5. La réforme grégorienne

- 6. La réforme monastique

- 7. Le style gothique

- 8. La révolution des ordres mendiants

- 9. La réforme catholique et le concile de Trente

- 10. Le triomphe de la société laïque

- 11. Bibliographie sélective

ÉGLISE, architecture

Article modifié le

La révolution des ordres mendiants

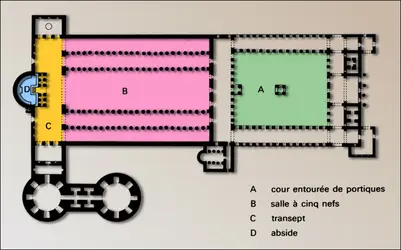

L'insatisfaction des fidèles demeurait, de ne pas trouver un écho suffisant à leur foi. Ainsi s'explique le succès foudroyant des ordres mendiants : Carmes, Dominicains, Franciscains. À la différence des Bénédictins, ils s'installèrent à proximité immédiate des villes ou à l'intérieur de leurs enceintes, dans les quartiers les moins favorisés. Tournés uniquement vers les fidèles, ils trouvèrent auprès d'eux un accueil si favorable que nombre de villes européennes comportèrent bientôt un couvent de chacun de ces ordres. Les Dominicains développèrent leurs connaissances et s'introduisirent dans nombre d'universités. Une concurrence s'établit alors avec le clergé séculier, mal préparé à la demande des laïcs. Les conflits devinrent permanents, arbitrés généralement par le pape, en faveur des ordres mendiants. Le concile de Latran IV (1215) fut convoqué pour trouver une réponse à des difficultés d'ordre matériel, mais également spirituel. Il devait marquer une nouvelle étape de la réforme grégorienne. Une fois encore se trouvait réaffirmé le rôle prééminent de l'évêque dans son diocèse, et par voie de conséquence, celui de la cathédrale. Celle-ci s'ouvre plus encore aux fidèles, qui gagnent jusqu'aux piles orientales de la croisée du transept. Quant au clergé, il va s'établir au-delà, suivant un schéma qui se prolongera au moins jusqu'au concile de Trente (1545-1563) : le chœur des chanoines, avec l'évêque, est installé à proximité de l'autel majeur, dans une association étroite qui aboutit à la construction d'une architecture dans l'architecture. L'espace ainsi défini est clos à l'ouest par un jubé, autour du sanctuaire par des murs latéraux. Dans certains cas, cet aménagement se réalisa sans difficulté, mais en de nombreuses occasions il fallut reconstruire le chevet pour lui donner les dimensions indispensables à cette nouvelle fonction, tout en conservant la nef (ainsi à Laon, au Mans, en Normandie ou dans le Midi). Dans les constructions neuves du début du xiiie siècle, le programme fut enrichi dès le départ en ce sens (ainsi à Amiens, Beauvais ou Cologne). En Espagne, le schéma adopté différait, les fidèles ayant accès au transept alors que le chœur des chanoines, fermé, était disposé dans les travées les plus orientales de la nef.

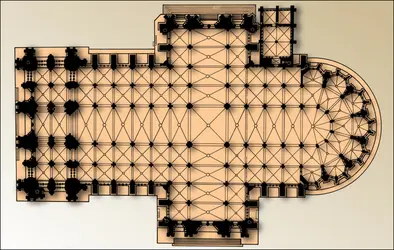

Cette exaltation de la partie orientale de la cathédrale allait avoir une incidence sur son traitement extérieur. Jusqu'au début du xiiie siècle, il demeurait attaché à l'horizontalisme roman de superposition des masses. L'adjonction d'arcs, qu'ils soient boutants ou qu'ils servent à évacuer les eaux de pluie du grand comble, donnait à l'édifice une dynamique verticale qui s'imposa bientôt à l'ensemble. Ce mouvement s'achevait sur une flèche disposée à la croisée du transept – Notre-Dame de Paris fut ainsi modifiée dans les années 1220-1230. Quant aux programmes nouveaux, ils intégrèrent dès l'origine cette transformation, dont le mouvement se répercutait sur la ville même (ainsi à Amiens, Beauvais, Cologne ou Reims).

Le succès des ordres mendiants devait en même temps assurer celui du parti architectural qu'ils avaient choisi. Ils renoncèrent au plan basilical à trois vaisseaux pour une nef unique, qui offrait de multiples avantages : d'abord un espace mieux adapté à la prédication, ensuite une diversité de traitements et, par voie de conséquence, de lumières, enfin un coût de construction relativement réduit. Charpenté ou couvert de voûtes d'ogives, ce vaisseau fut scandé par des supports centraux qui ne mettaient pas en cause la perception unique de l'espace (Jacobins de Toulouse). Ce parti pris d'une seule nef fut adopté pour ces mêmes raisons dans les églises paroissiales à Carcassonne ou à Barcelone, mais aussi dans les cathédrales d'Albi ou de Gérone.

Durant les xive, xve et xvie siècles, il n'y eut pas de changement notoire. Les commanditaires firent des choix stylistiques contemporains en recourant à des architectes plus investis dans les expériences nouvelles. C'est ainsi que l'homogénéité du xiiie siècle fit place à une diversité stylistique très remarquable et toujours renouvelée. Le trait le plus marquant, si l'on excepte le cas de la cathédrale de Milan, est l'importance désormais reconnue aux églises paroissiales. Les fidèles se concentrèrent sur leur construction, et elles devinrent emblématiques de la ville ou de la paroisse concernées. Certaines se virent attribuer les dimensions d'une cathédrale, ce qu'elles devinrent d'ailleurs parfois au xixe siècle (Fribourg, Ulm). Elles s'en distinguaient néanmoins par le refus d'une façade harmonique, au profit d'un clocher unique, formant porche.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain ERLANDE-BRANDENBURG : conservateur général honoraire du Patrimoine

Classification

Médias

Autres références

-

ABADIE PAUL (1812-1884)

- Écrit par Claude LAROCHE

- 978 mots

- 1 média

-

ABBATIALE DE CLUNY III

- Écrit par Christophe MOREAU

- 224 mots

-

ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472)

- Écrit par Frédérique LEMERLE

- 3 110 mots

- 8 médias

...édifices sont cependant très importants pour l'histoire de l'architecture, car ils posent, d'entrée de jeu, les deux problèmes cruciaux de l'architecture religieuse de la Renaissance : celui du plan (centré ou longitudinal) et celui de l'adaptation des formules antiques aux façades des églises modernes.... -

AMBON

- Écrit par Maryse BIDEAULT

- 195 mots

Nom donné, dans l'art paléochrétien, à la chaire du haut de laquelle sont lus les textes sacrés ou prononcés les sermons. De formes diverses, l'ambon peut être isolé dans la nef principale de l'édifice ou bien faire partie d'un chancel situé devant l'abside ; dans ce...

- Afficher les 137 références

Voir aussi

- CLERGÉ

- CHŒUR, architecture

- ORDRES MENDIANTS

- NEF

- CHEVET

- CHAIRE

- PIERRE, architecture

- SAINT-PIERRE DE ROME

- CISTERCIEN ART

- ARC, architecture

- PLAFOND, décoration

- EMPIRE CHRÉTIEN D'OCCIDENT

- PIPPINIDES ou PÉPINIDES

- BAPTISTÈRE

- RELIQUES CULTE DES

- RÉFORME CATHOLIQUE CONTRE-RÉFORME ET

- LITURGIE ROMAINE

- CONSTANTINOPLE

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- ANTIQUITÉ TARDIVE

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours

- ARCHITECTURE HISTOIRE DE L'

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- BAROQUE ARCHITECTURE

- ROCOCO ARCHITECTURE

- SANCTUAIRE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE