ORIENT ÉGLISES CHRÉTIENNES D'

Article modifié le

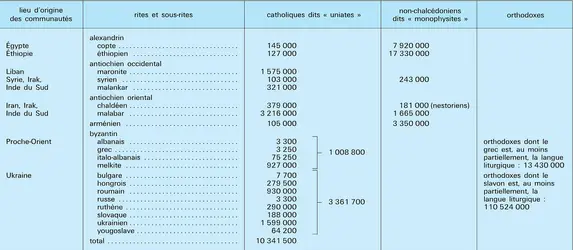

Sous la dénomination d'Églises chrétiennes d'Orient – ou sous celle plus généralement employée d'Églises orientales –, on désigne, de manière bien arbitraire, les communautés chrétiennes qui se sont constituées et organisées au cours des siècles dans la partie orientale de l' Empire romain, où des cultures d'expression grecque s'étaient surimposées aux cultures régionales : araméenne, égyptienne ou autres. Dans les provinces de l'Europe occidentale, le prestige politique et culturel de Rome, le rôle incontesté de la langue latine venaient corroborer le statut exceptionnel de l'Église romaine, laquelle, étant établie sur la confession scellée par leur sang (martyre) des apôtres Pierre et Paul, pouvait être considérée comme le seul « siège apostolique » de l'Occident. La situation était toute différente dans les provinces orientales, celles mêmes où le christianisme trouvait son origine et avait connu ses premiers développements. Les grand centres culturels et politiques d'Alexandrie ou d'Antioche – moins encore la « Nouvelle Rome » fondée par Constantin en 330 sur l'emplacement de l'antique Byzance – ne pouvaient se prévaloir au même titre que l'ancienne Rome d'être constitués témoins et gardiens de la foi et de la tradition reçues des Apôtres. Cela vaut davantage encore pour les régions situées aux frontières de l'Empire ou au-delà ; les anciennes cultures y demeuraient vivantes dans la masse de la population, ainsi que leurs expressions linguistiques. À côté du grec et du latin, langues officielles de l'Empire, l'araméen, depuis longtemps langue commune pour les échanges allant des rives orientales de la Méditerranée jusqu'en Asie centrale, fut dès les débuts la langue d'évangélisation dans le monde syro-mésopotamien ; et le dialecte en usage aux confins de la Mésopotamie dans le petit royaume semi-indépendant d'Édesse (Urfa) s'imposera comme langue ecclésiastique et liturgique à des Églises qui s'organiseront depuis la Syrie et le Liban jusqu'au sud de l'Inde et même, durant quelques siècles, jusqu'en Chine. Aussi, alors que l'Occident chrétien d'expression latine allait se rassembler de plus en plus – du moins jusqu'au xvie siècle – autour du siège apostolique de Rome, l'Orient chrétien en vint-il à se diversifier – et même à s'émietter – en de multiples « autocéphalies » ou Églises indépendantes, voire antagonistes en raison de différenciations doctrinales qui furent considérées longtemps comme des divergences irréductibles. Dans cet éclatement, les facteurs théologiques, sociopolitiques et culturels sont entrelacés de telle manière qu'il paraît impossible d'en débrouiller l'écheveau.

Du modèle impérial aux autocéphalies

L'histoire, au cours des temps, a elle-même bouleversé la géographie dans le cadre de laquelle s'étaient au départ constituées les communautés chrétiennes avec un évêque par cité, puis une organisation modelée sur celle de l'administration impériale dans les limites des provinces autour du chef-lieu (métropole) et selon les ensembles plus vastes établis par Dioclétien (384) sous le nom de diocèses. Cette organisation semble acquise au début du ive siècle. Elle fut sanctionnée par les canons 4 et 5 du concile de Nicée (325), qui reconnaissait par ailleurs les primaties plus étendues des sièges d'Alexandrie, Rome et Antioche (canon 6). Les conciles d'Éphèse (431), de Constantinople (canons 2 et 3) et de Chalcédoine confirmèrent cette structure, mais étendirent le statut de sièges primatiaux à Constantinople, la Nouvelle Rome, et à Jérusalem. Enfin, la législation de Justinien (526-565) plaça à la tête de l'Église la « symphonie des cinq sièges patriarcaux » (pentarchie) et sanctionnait, par ailleurs, pour les Églises situées au-delà des frontières de l'Empire le rôle des « évêques généraux » (catholicos) ayant juridiction suprême (autocéphalie) sur les Églises constituées dans ces États. Ce statut fut acquis par les Églises de l'Empire perse sassanide en 410 et 424, par l'Arménie en 448, par la Géorgie dans le courant du vie siècle. En revanche, l'Église du royaume d'Axum (Éthiopie) resta jusqu'à la seconde moitié du xxe siècle dans la mouvance de l'Église d'Alexandrie, d'où venaient ses évêques. Il en fut de même, en fait, jusqu'au xvie siècle pour les communautés chrétiennes de l'Inde (chrétiens de saint Thomas) ; elles recevaient plus ou moins régulièrement des évêques qui lui étaient envoyés par le « patriarche-catholicos de l'Orient », lequel, après la chute de l'Empire sassanide, s'établit dans la capitale califale de Bagdad.

Mais, entre-temps, cette organisation si bien structurée avait subi un véritable éclatement, provoqué plus ou moins directement par les controverses théologiques et, très concrètement, par une réaction contre la politique byzantine qui adoptait des mesures unificatrices et même centralisatrices devant l'urgence de renforcer la cohésion de l'Empire face aux menaces croissantes des Barbares et notamment du royaume perse sassanide. Cette politique ne faisait qu'exacerber l'affirmation des spécificités culturelles et de leur expression doctrinale et spirituelle. La longue crise dite de l'arianisme, qui avait gravement troublé la vie des Églises et la stabilité même de l'Empire byzantin durant plus d'un demi-siècle (325-381), avait pu être résorbée, et la « Confession de la foi orthodoxe » formulée à Nicée en 325 avait été confirmée et complétée à Constantinople (381) de manière à être normative pour toutes les Églises. Elle fut agréée par les communautés chrétiennes de l'Empire sassanide dès que furent posées les bases de leur organisation en 410. Cette confession de foi mettait l'accent sur l'expression monothéiste d'une foi trinitaire affirmant la parfaite égalité des trois hypostases ou « Personnes » du Père, du Fils et de l'Esprit, ainsi que les relations qu'elles entretiennent dans la consubstantialité d'une unique essence divine (homoousia). Mais les divergences allaient se développer sur la relation du divin et de l'humain dans le Christ, parfaitement Dieu et parfaitement homme. L'accent se trouvait mis sur tel ou tel point de la doctrine par l'un ou par l'autre des deux grands foyers culturels d'Alexandrie et d' Antioche, bien qu'ils fussent également réticents devant les prétentions de l'Église de Constantinople à se placer au premier rang en tant que Nouvelle Rome. Le point de vue alexandrin l'emporta au concile d'Éphèse (431) grâce à la personnalité de saint Cyrille, qui dirigeait, en fait, l'assemblée ; celle-ci prononça la destitution de l'archevêque de Constantinople, Nestorius, d'origine antiochienne, qui hésitait à reconnaître à Marie le titre de « Mère de Dieu » (Théotokos), particulièrement cher aux chrétiens d'Égypte. Deux ans plus tard, en 433, un accord se fit sur une formulation plus nuancée que celle qui était proposée par Cyrille, afin de faire droit au point de vue antiochien sur la consistance de l'humain dans le Christ. Cette position fut confirmée par le concile de Chalcédoine (451) sans parvenir à satisfaire les plus intransigeants de chaque courant. Ce concile ayant destitué le pape d'Alexandrie, Dioscore, irréductiblement attaché à la formule cyrillienne de « l'unique nature incarnée du Verbe de Dieu » (d'où la dénomination de « monophysisme »), la majeure partie de l'Église d'Égypte se constitua en Église nationale égyptienne (ou copte). En revanche, les communautés de l'Empire perse, soucieuses de se démarquer de l'Empire byzantin, en vinrent, après avoir proclamé leur entière autonomie en 424, à se ranger en 484 sous le signe d'une fidélité stricte à l'enseignement des « docteurs d'Antioche » (Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste et Théodoret de Cyr) et même à se réclamer de Nestorius, ami et disciple des premiers : aussi les désignera-t-on couramment sous le nom d'Église nestorienne. Vers cette même époque (486), l'Église d'Arménie proclama son autonomie à l'égard du siège d'Antioche ; elle devait refuser par la suite les formulations canonisées à Chalcédoine, où l'invasion de son pays par les Perses en 451 l'avait empêchée d'être représentée. Enfin, en partie par réaction contre les positions adoptées par les chrétientés de l'Empire perse, une fraction du patriarcat d'Antioche se déclara pour une fidélité intransigeante à l'enseignement de Cyrille d'Alexandrie explicité et interprété par Sévère, patriarche d'Antioche de 512 à 518. Le principal organisateur de cette nouvelle Église nationale qui se voulut d'expression araméenne, Jacques Bar Addaï, valut à cette Église l'appellation de jacobite, sous laquelle elle sera longtemps connue en Occident. Enfin, une dernière controverse dans le courant du viie siècle (634-681) et la longue vacance du siège chalcédonien d'Antioche à la suite des invasions perse et arabe sont à l'origine de la constitution d'une Église particulière de structure monastique, l'Église maronite (du nom d'un monastère placé sous le patronage de l'ascète saint Maron), fidèle à la doctrine orthodoxe de Chalcédoine, mais d'expression araméenne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Irénée-Henri DALMAIS : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM , Françoise ARDILLIER-CARRAS , Christophe CHICLET , Sirarpie DER NERSESSIAN , Encyclopædia Universalis , Kegham FENERDJIAN , Marguerite LEUWERS-HALADJIAN et Kegham TOROSSIAN

- 23 772 mots

- 13 médias

Rangée dans le groupe desÉglises orientales anciennes (ou orthodoxes orientales), non chalcédoniennes, avec les Églises syriaque (ou jacobite) et syro-malankare (Inde du Sud), l'Église copte et l'Église éthiopienne, l'Église apostolique arménienne a participé à leur regroupement lors de leur première... -

ZARA YAQOB, roi éthiopien (1434-1468)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 220 mots

En 1434, Zara-Yaqob, fils de David Ier (1382-1411), devient empereur de la chrétienne Éthiopie. Il hérite d'un État puissant, reconstitué sur le plan territorial par les souverains de la dynastie fondée par son trisaïeul, Yekouno Amlak (1270-1285) et craint par ses voisins musulmans, depuis...

-

CATHOLICISME - Histoire de l'Église catholique des origines au pontificat de Jean-Paul II

- Écrit par Jean DANIÉLOU et André DUVAL

- 16 446 mots

- 10 médias

...campagnes, en chaque province, l'évêque de la cité principale a prééminence sur ses collègues et préside leurs réunions, ou synodes provinciaux. Quelques Églises d'Orient, plus anciennes et plus importantes, étendent leur autorité à plusieurs provinces ; ainsi se constituent les patriarcats... -

CATHOLICISME - L'organisation et la vie de l'Église

- Écrit par René COSTE , Encyclopædia Universalis et Pierre LIÉGÉ

- 9 197 mots

Ces dernières appartiennent à ce tronc commun du christianisme dit oriental, qui s'est épanoui originairement au Proche- Orient asiatique, dans la partie nord-orientale de l'Afrique, en Grèce, dans les Balkans et dans l'Europe orientale, et dont la plus grande partie est séparée de Rome pour des... - Afficher les 22 références

Voir aussi

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- PROSÉLYTISME

- EMPIRE ROMAIN D'ORIENT

- CHRÉTIENS DE SAINT THOMAS

- FLORENCE CONCILE DE (1438-1439)

- ÉGLISE & ÉTAT

- COPTE ÉGLISE

- CHRISTOLOGIE

- ARMÉNIENNE ÉGLISE

- CONSTANTINOPLE PATRIARCAT DE

- ROME, l'Empire romain

- MALANKARE ou SYRO-MALANKARE ÉGLISE

- NON CHALCÉDONIENNES ÉGLISES

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ORIENT ÉGLISES CATHOLIQUES D' ou UNIATES

- ÉGLISE ORTHODOXE ORGANISATION DE L'

- CONFESSION DE FOI