ORIENT ÉGLISES CHRÉTIENNES D'

Article modifié le

Le clivage chalcédonien

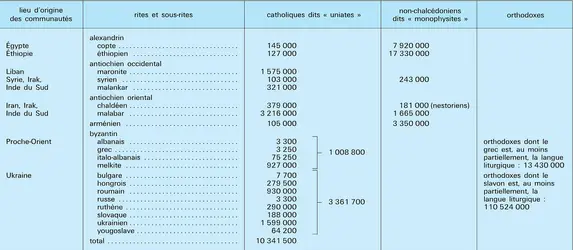

Ainsi, à partir du milieu du vie siècle, les Églises orientales se répartissent en deux grands ensembles complexes : d'une part, les Églises dites préchalcédoniennes ou non-chalcédoniennes, ou encore, et de préférence, orientales anciennes ; d'autre part, les Églises chalcédoniennes. Les premières sont elles-mêmes divisées en deux groupes : l'Église nestorienne et les Églises monophysites. L'Église nestorienne (aujourd'hui officiellement dénommée Église apostolique d'Orient) s'est organisée et développée à partir de 410 au sein de l'Empire perse sassanide, puis, après la conquête arabe, dans le cadre des régions orientales du califat de Bagdad. Elle entend s'en tenir à la seule Confession de foi de Nicée-Constantinople et récuse les décisions ultérieures, notamment le titre de Mère de Dieu (Théotokos) pour désigner la mère du Christ. Les Églises monophysites comprennent celles d'Égypte (copte), d'Arménie (Église apostolique grégorienne), de Syrie (jacobite) – avec les communautés chrétiennes de l'Inde du Sud qui se sont unies à celle-ci depuis le milieu du xviie siècle – et l'Église d'Éthiopie, étroitement liée, depuis les origines jusqu'au milieu du xxe siècle, à l'Église copte. Ces Églises récusent les formulations christologiques de Chalcédoine, promulguées comme seules orthodoxes par la législation impériale byzantine.

Les Églises chalcédoniennes se qualifient elles-mêmes comme étant l'expression de l'« orthodoxie » chrétienne. Elles regroupent – outre les Églises de Chypre et de Géorgie, l'archevêché du Sinaï, le patriarcat de Constantinople et l'Église russe – une fraction (très minoritaire) du patriarcat d'Alexandrie, la majeure partie du patriarcat d'Antioche et le patriarcat de Jérusalem. Après la conquête de leurs territoires par les Arabes islamisés, ces Églises furent souvent dénommées melkites (impériales) en raison de leur adhésion aux positions doctrinales des Églises de l'Empire byzantin et du patriarcat de Constantinople, dont elles adoptèrent progressivement les déterminations disciplinaires et surtout liturgiques.

L'Église de Chypre est indépendante depuis 486 avec le titre d'Église apostolique de saint Barnabé. L'Église de Géorgie a fait reconnaître son indépendance par rapport au patriarcat d'Antioche (vie-viie siècle) sous la responsabilité d'un patriarche-catholicos. L'archevêque du Sinaï, qui demeure cependant dans la mouvance du patriarcat de Jérusalem, fait aussi partie des Églises chalcédoniennes. Parmi celles-ci, il faut ranger avant tout le patriarcat de Constantinople, qui porte le titre d'« œcuménique » et s'est fait attribuer le second rang après celui de Rome par le concile de Chalcédoine (canon 28, longtemps contesté par Rome). Se considérant comme responsable de tous les orthodoxes vivant dans les « pays barbares » (non grecs), il se trouva engagé dans les vicissitudes de l'Empire byzantin. Le prestige de ce dernier entraîne dans la mouvance de Constantinople une grande partie des peuples slaves : d'abord, dès la seconde moitié du ixe siècle (864), le royaume fondé dans les Balkans et la Thrace par les Bulgares, puis, vers la fin du xiie siècle, le nouveau royaume de Serbie. L'un et l'autre tentèrent, au gré des contingences historiques, de se constituer en patriarcats indépendants : en Bulgarie, après l'éphémère patriarcat d'Ochrida, celui de Tirnovo (1204-1393) ; en Serbie, celui de Pečs (1346-1459). L'intégration de ces pays dans l'Empire ottoman mit fin pour plusieurs siècles à ces initiatives, qui allaient resurgir lorsque les États en question eurent recouvré leur indépendance : le patriarcat de Serbie en 1920, le patriarcat[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Irénée-Henri DALMAIS : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM , Françoise ARDILLIER-CARRAS , Christophe CHICLET , Sirarpie DER NERSESSIAN , Encyclopædia Universalis , Kegham FENERDJIAN , Marguerite LEUWERS-HALADJIAN et Kegham TOROSSIAN

- 23 772 mots

- 13 médias

Rangée dans le groupe desÉglises orientales anciennes (ou orthodoxes orientales), non chalcédoniennes, avec les Églises syriaque (ou jacobite) et syro-malankare (Inde du Sud), l'Église copte et l'Église éthiopienne, l'Église apostolique arménienne a participé à leur regroupement lors de leur première... -

ZARA YAQOB, roi éthiopien (1434-1468)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 220 mots

En 1434, Zara-Yaqob, fils de David Ier (1382-1411), devient empereur de la chrétienne Éthiopie. Il hérite d'un État puissant, reconstitué sur le plan territorial par les souverains de la dynastie fondée par son trisaïeul, Yekouno Amlak (1270-1285) et craint par ses voisins musulmans, depuis...

-

CATHOLICISME - Histoire de l'Église catholique des origines au pontificat de Jean-Paul II

- Écrit par Jean DANIÉLOU et André DUVAL

- 16 446 mots

- 10 médias

...campagnes, en chaque province, l'évêque de la cité principale a prééminence sur ses collègues et préside leurs réunions, ou synodes provinciaux. Quelques Églises d'Orient, plus anciennes et plus importantes, étendent leur autorité à plusieurs provinces ; ainsi se constituent les patriarcats... -

CATHOLICISME - L'organisation et la vie de l'Église

- Écrit par René COSTE , Encyclopædia Universalis et Pierre LIÉGÉ

- 9 197 mots

Ces dernières appartiennent à ce tronc commun du christianisme dit oriental, qui s'est épanoui originairement au Proche- Orient asiatique, dans la partie nord-orientale de l'Afrique, en Grèce, dans les Balkans et dans l'Europe orientale, et dont la plus grande partie est séparée de Rome pour des... - Afficher les 22 références

Voir aussi

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- PROSÉLYTISME

- EMPIRE ROMAIN D'ORIENT

- CHRÉTIENS DE SAINT THOMAS

- FLORENCE CONCILE DE (1438-1439)

- ÉGLISE & ÉTAT

- COPTE ÉGLISE

- CHRISTOLOGIE

- ARMÉNIENNE ÉGLISE

- CONSTANTINOPLE PATRIARCAT DE

- ROME, l'Empire romain

- MALANKARE ou SYRO-MALANKARE ÉGLISE

- NON CHALCÉDONIENNES ÉGLISES

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ORIENT ÉGLISES CATHOLIQUES D' ou UNIATES

- ÉGLISE ORTHODOXE ORGANISATION DE L'

- CONFESSION DE FOI