ÉGYPTE L'Égypte coloniale

Article modifié le

L'accession à l'indépendance

Persistance de l'occupation militaire

Le sultan Fu'ād prend le titre de roi, le 15 mars 1922, afin de marquer le nouvel état d'indépendance légale. Le 19 avril, une Constitution est promulguée, remettant le pouvoir exécutif au roi, chef suprême de l'armée, et à ses dix ministres et le pouvoir législatif au Parlement formé du Sénat et de la Chambre des députés.

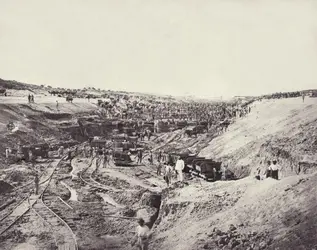

Entre les deux guerres mondiales, le développement des ventes de coton favorise la constitution d'une épargne dans un groupe social hétérogène formé de commerçants, de propriétaires terriens et de représentants des professions libérales. En 1920, certains d'entre eux fondent la banque Misr, drainant les capitaux locaux et constituant une nouvelle bourgeoisie de la finance. Leur activité s'étend rapidement, non seulement sous forme de filiales en pays étrangers, mais aussi par la création d'industries légères variées (papier, tissage, cinéma, cigarettes). Ce groupe désormais puissant va peser sur les destinées politiques de l'Égypte jusqu'à l'institution de la république, en luttant pour l'indépendance politique, mais en s'accommodant d'une collaboration économique avec l'étranger.

Cette nouvelle bourgeoisie est représentée par le parti du Wafd, dont le chef prestigieux, Zaghlūl, était devenu Premier ministre dès l'indépendance en 1923. Elle obtiendra, en 1931, l'application d'un régime douanier qui protègera l'industrie nationale.

Le règne du roi Fu'ād sera désormais marqué par sa lutte contre le Wafd qui lui dispute le pouvoir. Le souverain ne laissera le parti diriger le pays qu'à trois reprises, pour une durée totale de moins de deux ans. Par l'intrigue et les faveurs, le roi suscite des scissions dont naîtront de nouveaux partis, et forme une succession de cabinets de coalition anti-wafdistes dont la durée moyenne n'atteint pas un an. Jaloux de son autorité, le roi dissout à plusieurs reprises le Parlement. Il abolit la Constitution en 1930 et applique un régime d'exception jusqu'en 1935. À cette date, il est contraint de rétablir la Constitution sous la pression de l'Angleterre, inquiète de la pénétration italienne en Éthiopie. Après la mort du roi, le 28 avril 1936, le Wafd, auréolé par son opposition à l'arbitraire royal, connaît un triomphe aux élections législatives et forme un cabinet de coalition nationale du 10 mai 1936 au 31 juillet 1937.

C'est durant cette période qu'est signé, le 26 août 1936, le traité réglant, en principe, les quatre « points » réservés dans la déclaration du 21 février 1922. Des accords complémentaires (8 mai 1937) mettent fin au régime préférentiel des capitulations dont jouissaient les étrangers. En fait, l'Égypte a été le dernier territoire à connaître ce régime déjà abrogé en Syrie-Liban, en Irak, en Palestine-Transjordanie depuis 1922, lors de l'instauration des mandats anglais et français, en Turquie, par le traité de Lausanne de 1923, en Perse en 1928. Les attributions des tribunaux consulaires et mixtes seront transmises, après une période transitoire de douze ans, aux tribunaux nationaux. Seul le statut personnel continuera de relever des tribunaux religieux des diverses confessions. L'abolition des capitulations rend l'Égypte maîtresse de sa législation financière.

Rivalité anglo-italienne

Le traité de 1936 permet surtout à l'Angleterre de combattre la campagne antibritannique que mène efficacement, en Égypte, l'Italie de Mussolini dont l'armée vient d'annexer l'Abyssinie. De fait, les concessions faites par Londres restent très limitées : les troupes britanniques sont maintenues en Égypte, encore que cantonnées dans la seule zone du canal de Suez avec liberté d'occuper l'ensemble du territoire en cas de danger international ou de guerre, et le statu quo est maintenu au Soudan en attendant la décision ultérieure des Soudanais.

Ces accords divers calment, pour un temps, l'impatience de la population qui aspire de plus en plus à l'indépendance complète et attribue à la situation politique un malaise social croissant. En effet, dans les campagnes, des traditions millénaires sont bouleversées par le passage des méthodes d'inondation des champs à celles de l'irrigation. Les richesses nouvelles, nées de la vente du coton, sont réinvesties en terres, bien souvent, et de nouveaux propriétaires absentéistes et insoucieux viennent se substituer aux anciennes familles auxquelles s'identifiaient autrefois les groupes paysans. Dans les villes, une jeune bourgeoisie d'affaires occupe les premiers rangs de la société. Un esprit « moderniste » se répand, amenant par réaction le renforcement de l'attachement aux coutumes et aux mœurs traditionnelles. Les heurts ne vont plus cesser. Les ouvriers s'agitent ; à partir de 1899, devant la précarité de l'emploi et la misère, ils organisent des grèves et constituent des syndicats. Mais les tensions d'origines diverses sont polarisées par l'occupation étrangère qui, bien que légalement allégée, n'en existe pas moins.

La Seconde Guerre mondiale va d'ailleurs permettre aux Anglais de renforcer considérablement leur présence en Égypte. Inquiets de la réaction de sympathie diffuse dans le pays en faveur des forces de l'Axe, et de la résistance sourde du roi Fārūq, fils du roi Fu'ād, à leur demande d'entrée en guerre, ils favorisent brusquement leur ancien adversaire, le Wafd, dont les opinions anti-nazies s'étaient exprimées spontanément. Imposé au roi par l'occupant, avare de réformes sociales, le parti perd rapidement de son prestige acquis au cours de ses années d'opposition. Quand, en octobre 1944, le roi congédie brutalement le chef du Wafd, Naḥḥās pacha, dont les Anglais n'ont plus besoin, aucune manifestation populaire ne se produira en faveur du parti.

La fin de la guerre va entraîner le renvoi de milliers d'ouvriers employés par l'armée britannique, l'inflation et la montée des prix ; les industries locales, un moment protégées, doivent à nouveau affronter la concurrence étrangère. Chômage et sous-emploi provoquent des grèves nombreuses, dès 1946. Les slogans politiques se mêlent aux revendications de salaire. On réclame l'« évacuation » et une législation équitable du travail.

Triomphe du nationalisme

La désaffection à l'égard du Wafd, le mécontentement général favorisent la naissance ou l'activité de nombreux partis de toutes tendances. Le plus important est le groupement des « Frères musulmans », créé en 1929. Nationaliste et anglophobe, il réussit mieux que les autres partis à s'organiser et à encadrer ses membres dans les innombrables « cellules » qui quadrillent le royaume, à former les adhérents et les cadres de l'avenir, parmi les étudiants, à pénétrer les couches populaires des villes et des campagnes et même à s'implanter dans l'armée.

Par ailleurs, l'Égypte commence à mener une action diplomatique indépendante. Elle parraine la naissance de la Ligue arabe (22 mars 1945), dont elle va assurer le contrôle ; elle adopte une politique « neutraliste », en 1950, à l'occasion de la guerre de Corée, et, en 1951, en s'opposant au « plan de défense commune » projeté par les puissances anglo-saxonnes pour prolonger le pacte de l'O.T.A.N. et prend de plus en plus figure de chef de file des pays arabes.

Cependant, à l'extérieur comme à l'intérieur, les désordres se succédent. L'armée égyptienne, en même temps que celle d'autres pays arabes, pénètre en territoire palestinien, le 15 mai 1948, afin de s'opposer à la création de l'État d'Israël, né de la veille, et déjà reconnu par les États-Unis et l'U.R.S.S. La rapide défaite des pays arabes est ressentie moins comme une humiliation que comme une trahison des dirigeants du Caire, incompétents et vénaux. L'armistice, signé le 24 février 1949, n'est considéré que comme une interruption momentanée des hostilités et non comme un préambule à la paix.

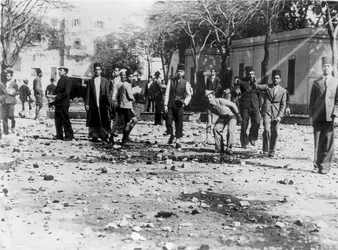

Le souverain, déjà critiqué pour son train de vie dispendieux, est désormais tenu pour responsable de la défaite. Aussi cherche-t-il un appui populaire et pense-t-il le trouver en rappelant le Wafd au pouvoir, en janvier 1950. Ce parti, devenu ouvertement conservateur sous l'impulsion de son secrétaire général, Serāg el-dīn, pactise avec le roi et l'occupant britannique. Afin de calmer la colère populaire, Naḥḥās pacha dénonce unilatéralement, en octobre 1951, le traité anglo-égyptien de 1936. L'Angleterre proteste et prend des mesures de sécurité dans la zone du canal où les incidents se succèdent. Une véritable guérilla s'organise contre les forces anglaises ; manifestations et attentats se multiplient dans les villes. La surexcitation des esprits est extrême et se manifeste, le 26 janvier 1952, par des désordres et des incendies dramatiques au Caire. L'armée, seule capable de ramener l'ordre, prend alors conscience de sa force.

Le calme revenu, le souverain révoque brutalement le cabinet wafdiste, « incapable de maintenir l'ordre », et instaure un gouvernement « fort » (‘Alī Māher). Mais les cabinets ne cessent de se succéder et un état de crise ministérielle permanente s'instaure. La situation semble sans issue. Le 23 juillet 1952, un groupe d'« officiers libres » réussit un coup d'État, entraînant l'armée, seule institution organisée.

Cette « révolution égyptienne » imposera, quelques mois plus tard, la république en mettant fin au long règne de la dynastie de Muḥammad ‘Alī.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Nada TOMICHE : agrégée, docteur ès lettres, professeur des Universités, professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

Classification

Médias

Voir aussi

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- NEUTRALITÉ

- WAFD, parti égyptien

- SA‘ĪD (1822-1863) vice-roi d'Égypte (1854-1863)

- KHÉDIVE

- IBRĀHĪM (1789-1848) vice-roi d'Égypte (1848)

- ISMĀ‘ĪL (1830-1895) khédive d'Égypte (1867-1879)

- ZAGHLŪL PACHA SA‘D (1860-1927)

- ÉGYPTE, histoire : de 639 à 1805

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- SYRIE, histoire jusqu'en 1941

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique