ÉLECTRO-AIMANTS

Article modifié le

Les applications des électro-aimants

Dans leurs différentes utilisations, le fonctionnement des électro-aimants peut être associé soit à un travail mécanique, soit à la création d'un champ magnétique de morphologie bien définie ou à celle de champs magnétiques intenses. Les considérations du chapitre précédent ont permis de préciser la constitution des électro-aimants appartenant aux deux classes définies (électro-aimants avec et sans circuit magnétique). Pour une application donnée, le choix de telle ou telle classe d'électro-aimant se fait selon des critères techniques (valeur du champ magnétique recherchée, morphologie de ce champ, poids de l'installation) ou économiques. On trouve, en fait, des électro-aimants avec ou sans circuit magnétique dans les différents types d'utilisation.

Électro-aimants associés à un travail mécanique

Ils utilisent les forces qui s'exercent sur les matériaux ferromagnétiques soumis à un champ magnétique non uniforme ou bien sur les conducteurs électriques transportant un courant et soumis à un champ magnétique (loi de Laplace).

Les machines électriques tournantes (dynamos, alternateurs, etc.) sont constituées en général d'une combinaison d'électro-aimants, en mouvement relatif les uns par rapport aux autres. Leur technologie et leur fonctionnement particuliers sortent du cadre de cet article.

Les appareils de levage, utilisés pour la manutention de matériaux ferromagnétiques, sont une des applications industrielles les plus anciennes des électro-aimants. Ces dispositifs sont constitués essentiellement d'un enroulement conducteur d'excitation, aimantant un circuit magnétique qui, en l'absence de charge, est ouvert (les lignes de flux magnétique se referment dans l'air). En présence d'une charge ferromagnétique, le flux se referme dans cette charge. Il existe alors une force de portage dont la valeur (par unité de surface de contact entre l'électro-aimant et la charge) est B2/2μ0, où B est le module de l'induction magnétique au contact et μ0 la perméabilité magnétique du vide.

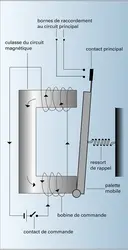

Les relais électromagnétiques sont des dispositifs dont la mise en action demande une puissance électrique faible, mais qui peuvent fermer ou ouvrir un circuit électrique transportant un courant élevé, et par là-même commander une puissance beaucoup plus élevée que la puissance d'excitation. Ils sont constitués d'un circuit magnétique en matériau doux, muni d'une ou de plusieurs bobines recevant la puissance d'excitation, et comportant une partie mobile reliée mécaniquement au système interrupteur du courant principal.

De nombreux autres dispositifs semblables existent, dans lesquels les électro-aimants sont une partie de l'organe moteur qui transforme en travail mécanique l'énergie reçue sous forme électrique.

Électro-aimants créant un champ magnétique de morphologie déterminée

À cette classe se rattachent certains électro-aimants de laboratoire et les systèmes d'électro-aimants des accélérateurs de particules.

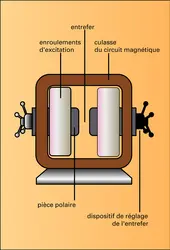

La figure représente le schéma de principe d'un électro-aimant de laboratoire classique, à circuit magnétique. Les pièces polaires sont constituées d'un matériau ferromagnétique de haute qualité. Les enroulements conducteurs sont placés le plus près possible de l'entrefer pour diminuer le flux de fuites (c'est-à-dire la fraction du flux magnétique qui traverse le bobinage mais se referme en dehors de l'entrefer). La largeur de l'entrefer est souvent réglable et les pièces polaires sont interchangeables, ce qui permet d'obtenir des champs magnétiques de géométries différentes. Les inductions créées dans l'entrefer de ces appareils dépassent rarement 2,5 teslas. Pour des valeurs supérieures, on utilise couramment les électro-aimants supraconducteurs.

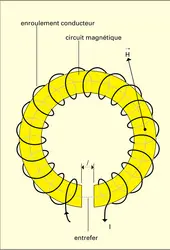

Des champs de haute homogénéité sont indispensables pour plusieurs expériences de physique. En particulier, la résonance magnétique nucléaire nécessite une homogénéité inférieure à 10-5 dans le volume de l'échantillon. L'homogénéité se définit dans un certain volume comme le rapport ΔH/H de la différence maximale des modules du champ observée dans le volume donné à la valeur maximale du champ dans ce volume. Cette caractéristique peut être obtenue au moyen d'électro-aimants classiques ou supraconducteurs. Les électro-aimants classiques à haute homogénéité comportent des pôles de fer pur très homogène ; la planitude et le parallélisme des faces sont particulièrement soignés et l'homogénéité est ajustée au moyen de systèmes correcteurs (par exemple des pièces magnétiques annulaires placées autour du volume utile). Ces différentes précautions permettent d'atteindre dans certains cas des homogénéités voisines de 10-6 dans un volume de 1 centimètre cube. Les enroulements des électro-aimants supraconducteurs de haute homogénéité ont la forme d'un cylindre, la zone utile étant au centre de l'enroulement. Le champ magnétique serait parfaitement homogène si l'enroulement cylindrique était régulièrement réparti et infiniment long. La longueur du cylindre étant finie, il existe des « effets d'extrémité », qui sont compensés au moyen d'enroulements supplémentaires disposés judicieusement.

Le développement des grands électro-aimants a été considérablement hâté par celui des accélérateurs de particules. Ceux-ci, en effet, nécessitent des champs magnétiques d'une morphologie précise et souvent complexe. Les deux types principaux d'électro-aimants employés sont les électro-aimants de courbure et les électro-aimants de focalisation. En particulier, les aimants quadrupolaires créent un champ magnétique dont le gradient le long d'un rayon vecteur à partir de l'axe est constant dans le volume intérieur aux bobinages, le champ magnétique étant constant en module et en direction sur une droite parallèle à l'axe de l'aimant. Ils sont généralement réalisés avec des enroulements conducteurs classiques et des pôles magnétiques dont les faces ont la forme de cylindres hyperboliques. La détermination précise de ces électro-aimants et de leurs systèmes correcteurs nécessite l'emploi de méthodes de calcul perfectionnées (méthodes de calcul par éléments finis, par exemple). L'utilisation d'enroulements supraconducteurs pour la réalisation des quadrupôles correspond à une technologie bien maîtrisée.

Des tentatives faites pour mettre au point des générateurs magnéto-hydrodynamiques avaient conduit à réaliser des électro-aimants de forme particulière (en « selle de cheval »). Un très gros électro-aimant supraconducteur de ce type, réalisé en 1966 aux États-Unis (à l'Avco Everett Research Laboratory), produit un champ magnétique perpendiculaire à l'axe de 2,96 . 106 ampères par mètre. L'énergie magnétique emmagasinée dans l'électro-aimant atteint 3,9 . 106 joules. De très nombreuses études ont été réalisées dans le domaine des machines électriques tournantes supraconductrices. C'est ainsi que, par exemple, Alsthom-Atlantique a réalisé et testé avec succès, en 1981, un rotor de turbo-alternateur comprenant un inducteur bipolaire en supraconducteur niobium-titane.

Champs magnétiques très intenses

Les champs magnétiques les plus intenses furent d'abord obtenus en adaptant des pièces polaires tronconiques sur des électro-aimants comportant un circuit magnétique (Henri Du Bois, vers 1890). Aujourd'hui, on utilise presque uniquement des systèmes sans circuit magnétique. Les solutions employées sont différentes suivant qu'il s'agit de champs permanents ou de champs pulsés, c'est-à-dire établis pendant un temps très court.

Les électro-aimants à champ permanent intense (supérieur à 2 400 000 A . m-1) peuvent être supraconducteurs. (Rappelons que, dans l'air, il suffit de multiplier les A . m-1 par 4π . 10-7 pour obtenir l'induction magnétique correspondante en teslas.) La limite atteinte par ce procédé est de l'ordre de 12 . 106 ampères par mètre. Ces appareils trouvent de nombreuses applications en physique, en particulier dans le domaine des chambres à bulles. Les câbles supraconducteurs utilisés pour réaliser des bobinages sont constitués de milliers de brins supraconducteurs de très faible diamètre (de l'ordre d'une dizaine de micromètres) dans une matrice en cuivre ou en cupro-nickel. Les câbles élémentaires ainsi constitués sont torsadés entre eux. On arrive à disposer de conducteurs très stables, bien protégés contre les transitions résistives (passage accidentel de l'état supraconducteur à l'état normal). D'autres études mettant en œuvre des filaments de 0,5 μm de diamètre permettent même d'espérer un fonctionnement « satisfaisant » d'un câble supraconducteur à une fréquence aussi élevée que 50 Hz.

Des champs magnétiques permanents plus intenses (jusqu'à 24 . 106 ou 36 . 106 A . m-1) sont obtenus au moyen de bobines de cuivre transportant de très grandes densités de courant ; les dissipations thermiques qui apparaissent alors nécessitent un refroidissement très efficace (par circulation d'eau). Henri Deslandres et Alfred Pérot réalisèrent le premier électro-aimant de ce type en 1914. Puis Bitter mit au point en 1935 un type de bobine de configuration spéciale, généralement adopté actuellement. L'inconvénient majeur de ces systèmes résulte de la grande puissance qu'ils nécessitent pour leur alimentation et que le fluide réfrigérant doit évacuer.

Des champs magnétiques plus intenses ne sont obtenus qu'au moyen d'enroulements fonctionnant en régime pulsé : on décharge, par exemple, en un temps très court, des batteries de condensateurs dans une bobine de constitution spéciale (méthode de Kapitza). La limite atteinte par ce procédé est de 2 . 108 ampères par mètre pendant un temps de l'ordre de 1 microseconde. Les efforts électromagnétiques qui prennent naissance dans ces expériences sont tels qu'ils peuvent conduire à la destruction de la bobine.

La technique des champs implosés permet d'atteindre les valeurs de champ magnétique les plus élevées qui aient été observées : un cylindre de métal conducteur, placé dans un champ magnétique parallèle à son axe, est entouré d'une charge d'explosif chimique ; lors de la mise à feu, le cylindre et le flux magnétique qu'il contient sont brutalement comprimés, donnant naissance à une impulsion de champ magnétique qui a pu atteindre dans certaines expériences 2 . 109 ampères par mètre. Les essais sont évidemment destructifs, et l'on peut se demander si un tel dispositif peut encore être classé parmi les électro-aimants.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre CHABRERIE : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Alain MAILFERT : professeur à l'École nationale polytechnique de Lorraine

Classification

Médias

Autres références

-

ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES

- Écrit par Michel CROZON et Jean-Louis LACLARE

- 3 529 mots

- 3 médias

Dansles électro-aimants classiques, les champs magnétiques guidant les particules ne dépassaient guère 1,5 tesla. Une grande partie de l'énergie électrique y était dissipée par effet Joule. La production d'enroulements supraconducteurs aux performances garanties a permis d'atteindre des champs plus... -

AIMANTS

- Écrit par Roger FONTAINE

- 6 274 mots

- 13 médias

Ces diverses fonctions ont été remplies pendant longtemps par les champs magnétiques créés par les courants : solénoïdes, électro-aimants. Mais les progrès remarquables accomplis dans le domaine des matériaux pour aimants permettent d'envisager le remplacement progressif de l'électro-aimant... -

AMPÈRE ANDRÉ-MARIE (1775-1836)

- Écrit par Louis POUDENSAN

- 1 788 mots

- 1 média

– L'électro-aimant. Profitant de la découverte faite par Arago de l'aimantation du fer par le courant, Ampère imagine de l'utiliser en plaçant du fer doux à l'intérieur du solénoïde. Il obtient des effets beaucoup plus grands. L'électro-aimant était inventé. « Nulle invention, depuis celle de l'imprimerie,... -

ÉLECTRICITÉ - Histoire

- Écrit par Jacques NICOLLE

- 6 201 mots

- 11 médias

À l'aide des expériences précédentes et en observant l'aimantation du fer par les courants, François Arago (1786-1853) inventa l'électro-aimant et Johann Schweiger (1779-1857) construisit son multiplicateur en plaçant une aiguille aimantée à l'intérieur d'une bobine plate parcourue par un courant... - Afficher les 15 références

Voir aussi

- QUADRUPÔLE

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- ÉLECTROTECHNIQUE

- PERMÉABILITÉ, magnétisme

- FERROMAGNÉTISME

- CHAMBRE À BULLES

- CIRCUIT MAGNÉTIQUE

- BITTER BOBINE DE

- MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES

- RELAIS, électrotechnique

- STURGEON WILLIAM (1783-1850)

- MANUTENTION

- ACIER, technologie

- INDUCTION MAGNÉTIQUE

- ÉLECTROMÉCANIQUE

- BOBINES ÉLECTRIQUES

- LEVAGE