KUṢĀṆA EMPIRE

Article modifié le

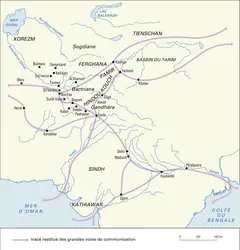

Kuṣāṇa (en français : kouchan) est la transcription indienne du nom d'une dynastie originaire d' Asie centrale qui, au temps de sa plus grande puissance (ier-iiie s. de notre ère), parvint à réunir en un même empire l' Inde du Nord et la Bactriane, peut-être même le Xorezm (oasis de Khiva) et le bassin du Tarim, soit, pour parler en termes d'histoire contemporaine, la partie la plus peuplée et la plus riche de la République indienne, le Pakistan, l'Afghanistan (à l'exception peut-être de ses provinces occidentales), les républiques d'Uzbékistan et du Tadjikistan, la région autonome du Karakalpak et la région autonome du Xinjiang en Chine populaire.

L'histoire politique de cet énorme empire est à peine connue : seuls ont subsisté les noms de ses souverains les plus puissants. Encore ne peut-on leur assigner des dates absolument sûres. Mais l'importance de leur œuvre apparaît plus nettement chaque jour. De la vallée du Gange aux Pamirs, ils ont créé un vaste ensemble relativement épargné par la guerre, à la jonction de l'Inde, de l'Iran et de la Chine. Ainsi ont été créées les conditions d'un développement économique accéléré et d'un commerce international florissant. La sûreté des voies de communication, le mélange des populations, la multiplication des échanges furent éminemment favorables à la diffusion des idées et à la rencontre des courants artistiques. En même temps que l'hellénisation de l'Asie centrale et de l'Inde du Nord se poursuit, la civilisation indienne conquiert l'Asie centrale et pénètre en Chine. Des écoles artistiques très diverses se constituent, qui s'influencent mutuellement, et qui, par leur diversité même, reflètent bien le cosmopolitisme d'un empire multiracial et largement ouvert vers l'étranger.

L'histoire

La conquête nomade

Au nord et à l'est des plaines fertiles de la Bactriane (cours moyen de l'Oxus), irriguées depuis l'âge du bronze, s'étendent des steppes basses, de hauts plateaux, des déserts de sable où seules de rares oasis permettent l'établissement d'une population sédentaire. L'élevage y est possible, à condition que hommes et bétail puissent sans cesse se déplacer à la recherche de nouveaux pâturages. C'est le domaine privilégié d'une population nomade d'éleveurs se déplaçant à cheval, dont la survie est constamment menacée par la sécheresse et la surpopulation qui, toutes deux, réduisent la surface des pâturages disponibles. Aussi est-il souvent arrivé, depuis le IIe millénaire avant notre ère, que les tribus nomadisant dans la steppe eurasiatique aient cherché à s'assurer le contrôle des oasis irriguées d'Asie centrale.

Vers le milieu du iie siècle avant notre ère, les systèmes de défense que les Achéménides, les Séleucides, puis les monarques gréco-bactriens avaient organisés pour protéger la Bactriane de la menace nomade sont rendus inopérants par la décomposition politique du royaume gréco-bactrien. À la même époque se produisent des mouvements de population importants sur la frontière occidentale de la Chine. Il semble qu'on puisse les résumer ainsi. Chassés par les Xiongnu du Gansu, les Da- Yuezhi occupent le haut bassin de l'Ili et les environs du lac Balkhash (Balkhach) vers 160 avant notre ère, poussant vers le sud les tribus Sai ( Saka) qui nomadisaient précédemment en cet endroit. Ils en sont eux-mêmes expulsés quelques années plus tard par les Wusun. On les trouve installés vers 130 avant notre ère au nord de l'Oxus : ces archers montés, au nombre de 100 000 ou 200 000, semblent avoir défait facilement les troupes gréco-bactriennes. À partir de 100 avant notre ère, ils franchissent le fleuve et occupent tout le territoire de la Bactriane précédemment grecque. Pendant le même temps, les tribus saka, contournant la Bactriane, pénètrent en Inde par Merv et par le Séistan, d'une part, par la vallée de Gilgit et le Swāt, d'autre part. Vers 100 avant notre ère, un de leurs chefs, Mauès, arrache le Gandhāra aux derniers souverains indo-grecs. Un autre dynaste saka, sans doute venu par le Séistan, fonde l'ère vikrama (58 av. notre ère) et fédère les tribus saka en un empire souplement organisé qui s'étend sur toute l'Inde du Nord, jusqu'à Mathurā pour le moins.

Pendant que le Gandhāra et le Pendjab sont ainsi la proie de guerres incessantes, les Yuezhi se partagent la Bactriane. Ils sont divisés en cinq clans, dirigés par des yabgu (« dynastes » ?) dont les sources chinoises nous ont conservé les noms. Ils ne cherchent pas à se constituer en État et continuent à utiliser la monnaie gréco-bactrienne ou ses imitations. Seul le clan Guishuang (transcription chinoise équivalant au bactrien kosǎno et au moyen-indien kuṣāṇa) tente de se donner une organisation de type étatique. Le yabgu kuṣāṇa Héraos, dont on a peut-être retrouvé la salle d'audience à Xalcǎjan, frappe monnaie à son nom. Un de ses descendants proches, Kujula Kadphisès, détruit les quatre autres clans, réunifie les ex-Yuezhi et prend le titre de « grand roi, roi des rois », fondant ainsi l'empire kuṣāṇa. Il se lance à la conquête de l'Inde, occupant d'abord la vallée de Kābul. Entre 20 et 30 de notre ère, il agit au Gandhāra et au Panjāb où il se heurte aux Indo-Scythes descendants d'Azès et aux Indo-Parthes de Gondopharès venus d'Arachosie (Kandahar). Il disparaît vers 30 ou 40 de notre ère. Wima Kadphisès, qui était peut-être son fils, achève la conquête de l'Inde du Nord

L'apogée de l'Empire

Les noms des grands souverains kuṣāṇa sont connus par leurs monnaies et les inscriptions, mais il n'est pas encore possible de dresser des listes dynastiques complètes, ni même de proposer une chronologie absolue qui ne soit pas contestable. Cette dernière repose sur la détermination de l'an 1 de Kaniṣka, point de départ de l'ère du même nom, utilisé par ce souverain lui-même et par ses successeurs. Sources chinoises et données indiennes ne semblent pas s'accorder. Si l'on se fie à une certaine lecture des textes chinois, on placera l'an 1 de Kaniṣka vers 120 de notre ère ; si l'on accorde plus de poids aux données indiennes, on le placera en 78 de notre ère, faisant ainsi du kuṣāṇa Kaniṣka le fondateur de l'ère saka qui dure encore en Inde. C'est la solution qu'après bien d'autres historiens nous retiendrons, quoiqu'elle ne puisse être tenue pour assurée.

Si l'on en juge par les monnaies, les prédécesseurs de Kaniṣka sont au nombre de trois : Kujula Kadphisès, fondateur politique de l'empire, dont les dates sont approximativement connues par les sources chinoises et l'étude des séries monétaires ; puis un souverain au monnayage très abondant mais anonyme, que l'on désigne par les titres grecs de ses légendes monétaires : Sōter Megas, « Sauveur Grand » ; enfin, Wima Kadphisès, réorganisateur de l'empire et prédécesseur immédiat de Kaniṣka. Les monnaies de Sōter Megas, dont les types ne rappellent en rien ceux de Kujula Kadphisès ni ceux de Wima Kadphisès, se placent certainement entre les séries portant le nom de ces deux souverains. Mais qui est Sōter Megas ? Faut-il attribuer ces monnaies à un souverain indépendant, à un vice-roi de Kujula ou de Wima, à Kujula lui-même, ou, comme nous le proposons, y voir des émissions de Wima Kadphisès antérieures à la grande réforme monétaire qui marque son règne ? On en débat encore. Quels sont les rapports de parenté entre les deux Kadphisès ? Appartiennent-ils à la même dynastie que les souverains qui leur succèdent et qui portent des noms en - ṣka ? Autant de points auxquels on ne peut apporter de réponse : leur nom mis à part, ces souverains, parmi les plus puissants que le monde ait connus, restent pour nous de quasi-inconnus.

Si l'on en croit le témoignage indirect des inscriptions, Kaniṣka règne de 78 à 101. Son fils Vajheṣka (ou Vāsiṣka, 102-106) ne frappe pas monnaie. En revanche, les monnayages d'Huviṣka (106-138) et de Vāsudeva (142-176 ?) sont abondants. Mais ils appartiennent peut-être à des souverains homonymes (on parle parfois de deux Huviṣka, souvent de deux Vāsudeva), et il faut placer un Kaniṣka II vers 119 de notre ère, pendant le règne d'Huviṣka. On soupçonne ainsi toute une série de vicissitudes politiques (problèmes de succession, sécession de provinces, etc.) sur lesquelles rien ne nous renseigne. Quoi qu'il en soit, la période qui va de Wima Kadphisès à Vāsudeva, soit, dans notre chronologie, de 50 à 176, représente sans contestation possible l'apogée de l'empire.

Nous ne savons pas comment était organisé cet empire, dont les dimensions interdisent qu'il ait été très fortement centralisé. Certaines provinces (qui, en Europe, constitueraient des royaumes) étaient sans doute rattachées au pouvoir central par un lien très ténu : elles étaient dans sa mouvance politique et économique, tout en jouissant d'une très large autonomie interne. C'est pourquoi il est difficile de tracer sur la carte les frontières de l'empire kuṣāṇa qui atteignit son extension maximale sous Kaniṣka et Huviṣka. La Bactriane, le Gandhāra, le Pendjab, la vallée du Gange, jusqu'à Bénarès au moins, constituaient le noyau de l'empire. Le Xorezm, la haute vallée de l'Indus (Gilgit) et le Cachemire, le Bihar, le Bengale, l'Orissa, le Malwa (Ujjain) et le Mahāraṣṭra (Bombay) semblent lui avoir été rattachés, ou au moins avoir été des protectorats kuṣāṇa, pendant un temps plus ou moins long. À l'ouest, les Parthes, qui tenaient Hérat et le Séistan, disputaient l'Arachosie (Kandahar) et peut-être la Bactriane occidentale aux Kuṣāṇa. À l'est, de faibles indices permettent de penser que Kaniṣka tenta de contrôler le bassin du Tarim. Mais ses succès, si succès il y eut, furent éphémères.

Envahisseurs étrangers aux peuples qu'ils conquéraient, nomades dont les ancêtres étaient incultes et régnaient par le fer sur des populations de vieilles civilisations grecque, iranienne ou indienne, les Kuṣāṇa semblent cependant avoir été bien acceptés. Leur œuvre est immense. Après une période de guerres incessantes, la puissance kuṣāṇa assura le minimum de paix et de stabilité politique, donc de sécurité, nécessaire au développement du commerce et de l'agriculture irriguée dans un vaste marché intérieur. Arrivant en Inde, les Kuṣāṇa trouvent un système monétaire complètement déprécié : les belles monnaies d'argent des Grecs ne sont plus que du bronze argenté. La grande œuvre de Wima Kadphisès est une réforme monétaire qui substitue au précédent bimétallisme argent/bronze un bimétallisme or/bronze, avec des monnaies d'or au pouvoir d'achat très élevé pour le grand commerce international et des pièces de bronze très lourdes pour les paiements moyens. Ces monnaies de bronze étaient encore en usage en Afghanistan au xixe siècle. L'empire kuṣāṇa, à cheval sur l'Inde et l'Asie centrale, était la voie de transit obligatoire entre l'Extrême-Orient et le monde méditerranéen. La soie de Chine passait par son territoire ainsi que bien d'autres produits dont les Romains nous ont laissé le nom. Ces renseignements d'origine littéraire sont corroborés par les sources indiennes et les trouvailles archéologiques : découvertes de nombreuses monnaies romaines dans le sud de l'Inde, mais aussi en Bactriane ; traces certaines d'activité kuṣāṇa sur les voies de passage vers la Chine (Pamirs et Gilgit). En outre, la fondation de Puruṣapura (Peshawar) par Kaniṣka implique probablement l'ouverture de la célèbre passe de Khyber. La découverte la plus typique est celle du trésor de Bégram, « fonds de commerce » d'un grand marchand de la fin du ier siècle de notre ère, qui recèle des ivoires indiens, des laques chinois, des bronzes romains, de la verrerie méditerranéenne, de l'argenterie gréco-romaine, etc.

Il ne semble pas que les Yuezhi aient été des destructeurs. Les Kuṣāṇa furent des bâtisseurs : développement des surfaces irriguées, urbanisation accélérée, amélioration de l'habitat urbain sont attestés par les fouilles. Par ailleurs, bien que fiers de leur origine iranienne et ne l'oubliant jamais, les Kuṣāṇa ont été très respectueux de la culture et de la religion des peuples qu'ils avaient conquis, utilisant les langues locales comme langues officielles, patronant les divinités iraniennes, l'Indien Śiva et le bouddhisme, sans jamais favoriser un culte ou une province aux dépens d'un autre culte ou d'une autre province. L'époque kuṣāṇa est à la fois celle d'une hellénisation maintenue, bien que plus discrète, et celle d'une poussée des cultes indiens (shivaïsme et bouddhisme) vers la Bactriane. C'est aussi le temps où la civilisation indienne commence à conquérir la Chine. Les bouddhistes indiens considérèrent longtemps cette époque comme une espèce d'âge d'or et attachèrent au nom de Kaniṣka de très nombreuses légendes.

La désintégration de l'empire

Après Vāsudeva, les inscriptions se font rares. La frappe des monnaies d'or se ralentit considérablement ; les légendes de ces monnaies sont de moins en moins lisibles. La circulation monétaire est apparemment alimentée par des pièces de bronze au format de plus en plus réduit, aux types immuables et aux légendes illisibles. On entrevoit une partition de l'empire. Les souverains sassanides d'Iran arrachent aux Kuṣāṇa la Bactriane, l'Arachosie, Kabūl, et également des provinces indiennes. Les Saka du Malwa et du Mahāraṣtra fondent des États indépendants. Dans la région de Kabūl et dans les montagnes pakistanaises, au Cachemire surtout, se maintient pourtant, jusqu'à sa destruction en 1026 par Mahmud de Ghazni, la dynastie des Ṣāhi qui prétendait tirer son origine des Kuṣāṇa.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gérard FUSSMAN : professeur au Collège de France

Classification

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

...Certains les considèrent comme étant d'origine turco-mongole, tandis que d'autres voient en eux une branche des Scythes. Au début de l'ère chrétienne, les Kushana, qui après leur conquête de la Bactriane avaient adopté un mode de vie sédentaire et maîtrisé l'art de l'administration centralisée, déferlèrent... -

BALKH

- Écrit par Jean CALMARD

- 386 mots

- 1 média

Maintenant modeste bourgade du nord de l'Afghanistan, Balkh (l'ancienne Bactres, capitale de la Bactriane) fut jadis une métropole prospère. Située dans une plaine autrefois fertile, à un carrefour de routes entre l'Iran, l'Inde et la haute Asie, elle fut l'un des berceaux des tribus aryennes...

-

BEGRĀM

- Écrit par Jeannine AUBOYER

- 987 mots

À 60 kilomètres au nord de Kaboul, au confluent du Gorbhand et du Pañjshir, une ville de faible importance, flanquée au nord-ouest d'un poste militaire fortifié (l'actuel Bordj-i‘-Abdallah), semble avoir existé au vie siècle avant J.-C. Détruite par Cyrus, restaurée par Darius, fortifiée...

-

GANDHĀRA

- Écrit par Rita RÉGNIER

- 715 mots

- 1 média

Dans l'Inde ancienne, « Gandhāra » désignait une région située à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan actuels. Elle comprenait essentiellement, de part et d'autre de l'Indus, les territoires correspondant aujourd'hui aux districts de Peshāwar et de Rawalpindi...

- Afficher les 8 références

Voir aussi

- INDIEN ART

- STŪPA

- ASIE CENTRALE, architecture

- GANDHARA ART DU

- KUSANA ou KOUCHAN ART

- SAKA

- MATHURĀ ART DE

- KANIṢKA, roi du Kusana (144 env.-env. 152)

- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART

- INDE, histoire : des origines au XIIe s.

- ASIE CENTRALE ART DE L'

- CIVILE ARCHITECTURE, Antiquité

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- TILLA-TEPE ou TILIA-TEPE TOMBES DE

- INDIENNE ARCHITECTURE

- INDIENNE SCULPTURE

- KADPHISÈS Ier (30-92?) & KADPHISÈS II (92-110?)