OTTOMAN EMPIRE

Article modifié le

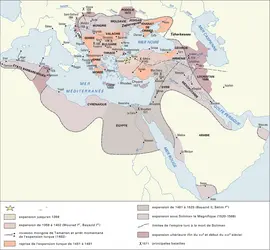

L'apogée de l'Empire

La période de splendeur de l'Empire ottoman s'étend de l'avènement de Mehmed II (1451) à la fin du règne de Soliman le Magnifique (1566). Durant ces quelque cent années, la domination turque s'est étendue sur toute l'Europe balkanique, une partie de l'Europe centrale, le Proche-Orient arabe et l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc ; sur mer, même, les corsaires ottomans ont fait la loi. Ce siècle est aussi celui d'une remarquable activité intellectuelle et, plus encore, artistique, avec la construction des grandes mosquées sultaniennes. Surtout, le sultan contrôle tout le commerce qui, de l'océan Indien par la mer Rouge ou le golfe Persique, transite à travers l'isthme arabe et parvient en Méditerranée pour être dirigé ensuite vers la capitale ou vers l'Europe occidentale qui n'a pas encore fait de la route du Cap une concurrente menaçante : ce commerce procure à l'Empire des ressources énormes qui viennent s'ajouter aux revenus tirés des conquêtes territoriales.

La conquête d'une capitale : Istanbul

Le premier grand succès de cette période est la prise de Constantinople par Mehmed II (désormais surnommé Fatih : le Conquérant) le 29 mai 1453, après un mois et demi de siège. La possession de la ville donne au sultan turc le dernier maillon qui lui manquait entre l'Europe et l'Asie, fait de lui l'héritier des empereurs byzantins et, sur le plan religieux, consacre la victoire de l'islam sur la chrétienté. Constantinople – plus tard Istanbul – devient la capitale d'un empire de plus en plus redoutable dont les dynasties d'Europe orientale et de la mer Égée se reconnaissent vassales, avec lequel Génois et Vénitiens s'empressent de conclure des accords commerciaux, voire des traités de paix. Le retentissement de la prise de Constantinople a été énorme en Europe, mais n'a provoqué aucune réaction immédiate, sinon de renforcer l'idée d'un monde turc invincible, destructeur des civilisations chrétienne et grecque. Cette dernière idée était loin de correspondre à la vérité, car bien que l'État ottoman se fût doté d'une excellente administration, agissant selon des normes définies, comme en témoignent les règlements organiques (kanūn-nāmé) publiés alors, il était aussi conservateur des traditions et particularismes locaux ou nationaux ; en outre, un sultan tel que Mehmed II le Conquérant a été un bâtisseur d'empire, un souverain éclairé – quoique parfois cruel – et un fin lettré ; dès qu'il se fut installé dans sa nouvelle capitale, Constantinople, au cours de l'hiver 1457-1458, il fit de celle-ci l'un des pôles du monde islamique en même temps que le centre d'une vie intellectuelle et artistique où se côtoyèrent chrétiens et musulmans.

Durant son règne (1451-1481), les Ottomans étendent leur emprise sur le Péloponnèse, l'Albanie, la Bosnie, la Moldavie ; en Anatolie, l'émirat de Karaman est définitivement incorporé à l'Empire (1474) ; en mer Noire, le khānat de Crimée passe sous la suzeraineté ottomane, les Génois perdent Caffa et Azov, ainsi que Lesbos en mer Égée. À la suite d'une guerre, Turcs et Vénitiens signent en 1479 une paix selon laquelle ces derniers conservent leurs possessions et leurs privilèges commerciaux, mais, pour la première fois, doivent payer un tribut annuel de cent mille ducats.

Bayézid II (1481-1512), après une lutte contre son frère Djem, entre en conflit, sans résultat, avec les Mameluks d'Égypte puis avec les Vénitiens, qui perdent leurs places du Péloponnèse (1502), et avec les Hongrois (paix de 1503). Les dernières années du règne de Bayézid II sont marquées par les progrès de l'administration turque et surtout, à partir de 1509, par les rébellions de son fils Sélim qui finit par l'emporter, avec l'aide des janissaires, et oblige son père à abdiquer. Sous Mehmed II et Bayézid II, une politique systématique de peuplement turc a été menée à Constantinople et en Europe balkanique ; mais, à Constantinople, il a aussi été fait appel, par volontariat ou par obligation, à des non-Turcs et à des non-musulmans, de façon à donner à la ville un aspect et une activité dignes d'une grande capitale.

Les sultans, protecteurs des villes saintes

Avec Selim Ier (1512-1521), l'Empire ottoman entre dans sa période la plus faste. C'est d'abord, sur un prétexte mineur, l'attaque contre le souverain d'Iran, Chah Ismaïl (Shāh Ismā‘īl), voisin gênant, et considéré comme hétérodoxe sur le plan religieux ; en 1514, Chah Ismaïl est vaincu : l'Anatolie orientale et l'Azerbaïdjan tombent aux mains des Turcs. Puis, en 1515, c'est le tour de la Cilicie et du Kurdistān, conquêtes qui préludent à l'offensive contre les Mameluks d'Égypte et de Syrie. En 1516, à la suite de la victoire remportée à Mardj-Dabiq sur le sultan mameluk, la Syrie est conquise, puis la Palestine (août-nov.) ; le 22 janvier 1517, la bataille du mont Mokattam, près du Caire, consacre la défaite des Mameluks et l'incorporation de l'Égypte à l'Empire ottoman ; Selim reçoit en outre l'hommage du chérif de La Mecque et est reconnu officiellement « protecteur et serviteur des deux villes saintes ». Le dernier calife ‘abbāside, al-Mutawakkil, chef spirituel de l'Islam sunnite résidant au Caire, ne jouait qu'un rôle politique très effacé, mais n'en demeurait pas moins le commandeur des croyants et le successeur du Prophète ; Selim le fait transférer à Constantinople ; le calife, retourné au Caire après la mort de Selim, a-t-il renoncé au califat en faveur de ce dernier ? On ne sait ; mais il est notable que désormais on ne mentionne plus de calife ‘abbāside ; cependant, c'est seulement au xviiie siècle (et jusqu'en 1924) que les sultans ottomans portent officiellement le titre de calife, à un moment où leur autorité commence à être contestée ; entre-temps, ils ne paraissent pas avoir éprouvé la nécessité de se proclamer califes : la réalité de leur suprématie sur le monde musulman sunnite était assez patente pour les en dispenser.

Le fils et successeur de Selim Ier est connu en Orient sous le nom de Kanūnī Sulaymān (Soliman le Législateur) et en Occident sous celui de Soliman le Magnifique ; ces deux qualificatifs illustrent parfaitement les aspects essentiels de l'œuvre de ce personnage extraordinaire, le plus grand sultan de toute la dynastie, qui a régné de 1521 à 1566. Conquérant, il a placé la quasi-totalité des pays arabes sous la domination ottomane : l'Irak, l'Arabie, l'Afrique du Nord (à l'exception du Maroc) reconnaissent directement – parfois indirectement – sa suzeraineté. Les puissances chrétiennes cèdent Belgrade, Rhodes, une grande partie de la Hongrie, la Transylvanie ; en lutte contre Charles Quint en Europe centrale, en Méditerranée, en Afrique du Nord, il va jusqu'à assiéger Vienne (sept-oct. 1529), répandant l'effroi dans une grande partie de l'Europe, dont il dispute l'hégémonie à l'empereur, tandis que le roi de France, François Ier, recherche son alliance. Maître sur terre, Soliman ne l'est pas moins sur mer où sa flotte, qui comprend nombre de corsaires, fait la loi en Méditerranée orientale et, à la suite d'incursions victorieuses en Méditerranée occidentale, permet l'intégration à l'Empire des « pays barbaresques » (Algérie, Tunisie, Tripolitaine) et contribue à maintenir la flotte espagnole loin des régions vitales que sont l'Anatolie, l'Europe balkanique et l'Égypte.

Une administration centralisée, une armée forte

Plus encore qu'auparavant, le sultan ottoman est alors un souverain absolu, le chef spirituel et temporel de l'Empire. Lorsqu'il ne participe pas aux expéditions militaires, il réside à Constantinople, dans le palais édifié à la pointe du Sérail, ou bien à Andrinople ; c'est au palais que se tiennent les réunions du Divan (conseil du gouvernement) et que sont logés la famille et les serviteurs du sultan (le harem), qui constituent un ensemble de plusieurs milliers de personnes. Le gouvernement est sous la responsabilité du Grand Vizir ; il est assisté d'un certain nombre de vizirs, révocables à tout moment, des deux juges de l'armée (kadi-asker), du chancelier (nichandji), du responsable des finances (defterdar), du grand amiral (kapoudan pacha) et de l'agha des janissaires.

Les revenus de l'État consistent dans les impôts fixes ou proportionnels établis sur les terres des tributaires, les dîmes sur les terres des musulmans, la capitation imposée aux non-musulmans, les revenus des douanes, les taxes extraordinaires ; il faut y ajouter les contributions locales, les droits de succession, les tributs payés par certaines provinces (Égypte, Irak) et par les États « protégés » (Valachie, Moldavie, Raguse). Tous ces revenus, en général donnés à ferme, sont consignés dans des registres régulièrement mis à jour.

L' armée, réorganisée à plusieurs reprises, a pris son aspect définitif au début du xvie siècle ; elle comprend des troupes appointées par le Trésor : janissaires, canonniers, armuriers, train des équipages, cavaliers (sipahi) ; des troupes des provinces, fournies par les titulaires de timar et de ziyamet, et des troupes irrégulières. L'essentiel de l'armée est formé par les janissaires, dont le recrutement est assuré par l'enrôlement forcé de jeunes chrétiens (devchirmé) ; jusqu'au xvie siècle, il leur a été interdit de se marier, puis, sous Selim II ou Murad III, cette interdiction est tombée et le recrutement est devenu moins strict ; les janissaires ont même pu posséder des sources de revenus autres que le service ; dès lors, la corruption s'est installée, les révoltes se sont multipliées et l'armée turque a cessé d'être le redoutable corps qu'elle avait été. L'artillerie a été longtemps la première d'Europe, mais après le xvie siècle les sultans ont négligé de la moderniser, de l'adapter aux progrès de l'Occident, au point qu'au xviiie siècle on dut faire appel à un ingénieur français, le baron de Tott, pour la réorganiser. La marine, souvent constituée par des corsaires, a, au contraire, été un des éléments essentiels de la suprématie turque : malgré la lourde défaite subie à Lépante (1571), c'est grâce à elle que Tunis et La Goulette ont pu être prises en 1574 ; cette flotte dispose d'arsenaux en Méditerranée et en mer Noire, le plus important étant celui de Constantinople.

L'Empire est ainsi bien protégé et bien administré, d'autant que, assez régulièrement, les règlements régissant la vie des provinces sont examinés, révisés, adaptés aux conditions nouvelles, en évitant de porter préjudice aux habitants. La vie économique est soigneusement contrôlée : les corps de métiers, dont l'activité fait l'objet de réglementations, sont surveillés par le muhtesib, adjoint du kadi ; le ravitaillement de Constantinople doit être assuré de façon régulière, il en est de même pour l'approvisionnement de l'armée et, dans les provinces, les responsables locaux doivent appliquer les règlements édictés.

Une civilisation riche et prospère

Pour le commerce extérieur, Vénitiens et Génois ont vu leurs privilèges renouvelés périodiquement ou au gré des circonstances, mais leurs positions sont bien moins fortes à la fin du xvie siècle qu'elles ne l'étaient au temps des Byzantins, quoique Venise conserve encore une place éminente parmi les nations qui commercent avec l'Empire ottoman. Dans le courant du xvie siècle, d'autres pays occidentaux apparaissent, et en premier lieu la France, grâce aux avantages obtenus par les capitulations de 1535, renouvelées plusieurs fois au xvie et au xviie siècle : les commerçants français jouissent de privilèges d'établissement dans les « Échelles du Levant », du droit de pavillon et d'exemptions douanières non négligeables ; des consulats sont établis en divers points de l'Empire : Tripoli de Syrie, Alep, Alexandrie, etc. Les autres États européens obtiennent à leur tour des capitulations : les Anglais en 1579, les Hollandais en 1612. Des compagnies de commerce sont fondées qui exportent vers l'Empire ottoman les produits manufacturés de l'Occident, les tissus en particulier, et rapportent de l'Orient des matières premières, des produits bruts, des épices, plus rarement du blé dont le commerce est en principe étroitement contrôlé. Déjà à la fin du xvie siècle et surtout au xviie se dessine le courant commercial qui va se transformer peu à peu en une exploitation des ressources de l'Empire ottoman, lequel devient le débouché des produits finis européens, conséquence des progrès industriels accomplis en Occident et de l'inadaptation, pour des raisons diverses, des Orientaux aux transformations survenues dans ce domaine. Enfin la concurrence de la route du Cap pour le commerce des produits de l'Extrême-Orient et de l'Afrique orientale devient effective à partir de la fin du xvie siècle.

En ce qui concerne la vie intellectuelle et artistique, le xvie siècle a été le siècle d'or ottoman ; les chefs-d'œuvre littéraires et surtout artistiques ont été nombreux. Dans le domaine des lettres, les sciences historiques ont tenu la première place, aussi bien en ce qui concerne l'historiographie ottomane que les chroniques des événements. La poésie est également en honneur : certains sultans sont de bons poètes, mais ce sont les noms de Fuzūlī et de Bākī que l'on doit mettre au premier rang. L'art est lié à la grandeur et à la richesse de l'Empire, grâce aux revenus énormes et à la possibilité de recruter une main-d'œuvre en Iran, en Syrie, en Égypte. À partir de la fin du xve siècle, les premières grandes mosquées des sultans apparaissent, inspirées de la basilique Sainte-Sophie : au xvie siècle, les formules de l'art ottoman sont coordonnées par un architecte de génie, Sinan, qui adapte le dispositif de Sainte-Sophie à la mosquée, donnant à celle-ci un style nouveau, original et caractéristique, qui s'est répandu dans toutes les provinces de l'Empire ; les plus belles œuvres de Sinan sont la mosquée Chehzadé (1548) et la mosquée de Soliman le Magnifique (Süleymaniyé, 1550-1557) à Constantinople, la mosquée de Selim (1564-1574) à Andrinople. En outre, nombre de monuments ont été décorés de faïences aux belles tonalités, fabriquées dans les ateliers de la Corne d'or, de Nicée et de Rhodes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François GEORGEON : directeur de recherche émérite au C.N.R.S.

- Robert MANTRAN : membre de l'Institut, professeur émérite à l'université de Provence-Aix-Marseille-I

Classification

Médias

Autres références

-

APOGÉE DE L'EMPIRE OTTOMAN - (repères chronologiques)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 213 mots

1453 Prise de Constantinople par les troupes de Mehmed II. La ville devient capitale de l'Empire ottoman sous le nom d'Istanbul.

1517 Destruction par Sélim Ier des Mamelouks d'Égypte. Soumission du califat abbasside du Caire.

1520 Avènement de Soliman II, dit le Magnifique (1494-1566)....

-

ABDALLAH ou ABD ALLAH (1882-1951) roi de Jordanie (1946-1951)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 467 mots

-

AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine

- Écrit par Hubert DESCHAMPS , Jean DEVISSE et Henri MÉDARD

- 9 656 mots

- 6 médias

...route de l'Asie, source d'énormes richesses, et cela d'autant plus aisément qu'en Méditerranée à ce moment un duel implacable est engagé entre Vénitiens et Ottomans ; ces derniers ont volé de succès en succès depuis la prise de Constantinople (1453), d'où ils menacent le flanc sud-est de l'Europe, et celle... -

ALBANIE

- Écrit par Anne-Marie AUTISSIER , Odile DANIEL , Encyclopædia Universalis et Christian GUT

- 22 078 mots

- 9 médias

-

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN

- 41 845 mots

- 25 médias

...les gens d'Alger appelèrent à leur secours des corsairesturcs. Devenus maîtres d'Alger et de Tlemcen, ceux-ci se déclarèrent vassaux du sultan ottoman et reçurent de lui des renforts. Les Turcs réussirent ainsi à étendre leur domination à la majeure partie du territoire algérien. Cet État d'Alger... - Afficher les 164 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- SÈVRES TRAITÉ DE (10 août 1920)

- IMPÔT, histoire

- BALKANIQUES GUERRES (1912-1913)

- OTTOMAN ART

- ARMÉE, histoire

- ASIE MINEURE

- ABDUL-MEDJID (1823-1861) sultan ottoman (1839-1861)

- ABDUL-AZIZ (1830-1876) sultan ottoman (1861-1876)

- ABDUL-HAMID II (1842-1918) sultan ottoman (1876-1909)

- BERLIN CONGRÈS DE (1878)

- OSMAN ou ‘UTHMĀN (1259-env. 1326)

- ORKHĀN, sultan ottoman (1326-1362)

- JEUNES-TURCS

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- GRÈCE, histoire, jusqu'à l'indépendance (1830)

- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours

- CONSTANTINOPLE

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- LAUSANNE TRAITÉ DE (1923)