- 1. Bref historique

- 2. Quelques définitions

- 3. L’origine des énergies renouvelables

- 4. Quelques notions sur l’énergie

- 5. Objectifs et ambitions des énergies renouvelables

- 6. Principales caractéristiques des énergies renouvelables

- 7. Énergies renouvelables et société

- 8. Énergies renouvelables et couverture des besoins

- 9. Bibliographie

- 10. Sites internet

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article modifié le

Énergies renouvelables et couverture des besoins

Peut-on concevoir des ressources énergétiques renouvelables couvrant la totalité des besoins ? Cette question fait l’objet de vifs débats. Il n’y a pas d’impossibilité théorique, même avec dix ou douze milliards d’individus peuplant la planète. Disons que c’est une question de temps… Pour autant, il ne s’agit pas seulement de disposer de solutions techniques, les aspects économiques et sociopolitiques pèsent également lourd. Les technologies utilisées ou développées pour produire de l’énergie à partir de sources renouvelables sont également tributaires de la disponibilité de ressources minérales (terres rares pour les aimants des éoliennes, lithium pour les batteries…) et énergétiques (il faut de l’énergie pour transformer les matières premières destinées à la fabrication des dispositifs techniques).

Dans les faits, la plupart des exercices de prospective s’accordent pour étaler sur la durée du xxie siècle les transitions qui conduiront à une révision complète du paysage énergétique mondial.

En France, le jalon significatif auquel sont attachés des objectifs confirmés dans des textes législatifs est 2050. Des échéances intermédiaires à plus court terme ont été fixées pour permettre de suivre l’évolution de la trajectoire énergétique. Deux études prospectives menées en 2013 et 2015 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), si elles ont pu être discutées, ont donné une image de ce que pourrait être un futur énergétique.

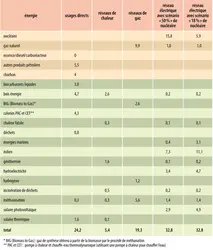

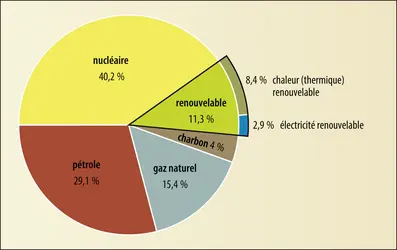

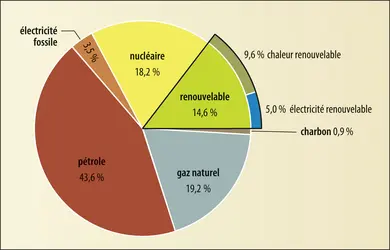

La première étude montre comment la France pourrait réduire d’ici 2050 sa consommation d’énergie pratiquement de moitié par rapport à 2010 et ses émissions de gaz à effet de serre de 75 p. 100 par rapport à 1990 (année de référence liée au protocole de Kyōto). Elle est accompagnée d’une analyse macroéconomique qui explique l’impact bénéfique de la transition énergétique pour l’économie française : le PIB et les emplois augmenteraient davantage avec la mise en place de cette politique de transition énergétique. La consommation finale d’énergie passerait ainsi entre 2010 et 2050 de 151 à 81,7 Mtep et la réduction des gaz à effet de serre de 525 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt éq. CO2) à 131 Mt éq. CO2. La réduction de la consommation d’énergie porterait principalement sur les bâtiments résidentiels et tertiaires ainsi que sur les transports alors que la réduction des émissions de gaz à effet de serre serait liée au développement des énergies renouvelables. La part des énergies renouvelables et des énergies fossiles, en énergie finale, est exprimée à travers des usages directs (chauffage hors réseau, transport…) et trois vecteurs principaux :

– les réseaux de chaleur pour lesquels la totalité des 5,4 Mtep consommées serait renouvelable ;

– les réseaux de gaz, qui représenteraient au total 19,3 Mtep dont 9,4 Mtep d’énergies renouvelables, soit 48,7 p. 100 ;

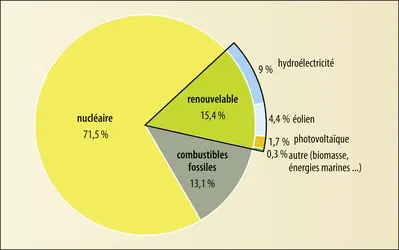

– les réseaux d’électricité, distribuant 32,8 Mtep, qui n’auraient pratiquement plus d’énergies fossiles dans leur mix (il resterait environ 1 Mtep provenant du réseau de gaz). La part du renouvelable dans la production d’électricité est encadrée par deux scénarios qui dépendent de la part attribuée au nucléaire dans le mix électrique. Cette part de nucléaire est de 15,8 Mtep dans une hypothèse dite à 50 p. 100, et de 5,9 Mtep dans une hypothèse à 18 p. 100. Pour satisfaire cette dernière hypothèse, la totalité du potentiel renouvelable identifié lors de cette étude serait mobilisée, soit pour les sources nécessitant les développements les plus importants : une puissance installée de 70 GW pour l’éolien (dont 30 GW en mer) et de 65 GW pour le solaire.

Finalement, sur une consommation totale de 81,7 Mtep, la part des énergies renouvelables serait comprise entre 45,5 Mtep (dans le cas du mix « 50 p. 100 de nucléaire ») et 55,4 Mtep (dans l’hypothèse la plus basse, soit 18 p. 100 de nucléaire), ce qui représenterait respectivement 55,7 p. 100 et 67,8 p. 100 de cette consommation.

La seconde étude, qui part des besoins estimés par la précédente (soit 81,7 Mtep), se penche plus particulièrement sur la production d’électricité, soit 422 TWh. Ce chiffre, équivalant à quelque 36 Mtep d’énergie électrique (1 TWh = 0,086 Mtep), est un peu supérieur aux 32,8 Mtep d’énergie finale consommées compte tenu, en particulier, des pertes dans la transformation et dans le transport de l’électricité. Cette prospective examine les conditions techniques et économiques d’une contribution des énergies renouvelables dans les proportions variant de 40 à 100 p. 100. Parmi les principaux résultats de cette étude, plusieurs mix électriques seraient techniquement possibles pour satisfaire la demande chaque heure de l’année avec 80 ou 100 p. 100 d’énergies renouvelables. Du point de vue économique, le coût du kWh (LCOE), pour une production annuelle de 422 TWh, serait pratiquement le même entre 40 p. 100 et 100 p. 100 de renouvelable (11,9 c€/kWh pour 100 p. 100 ; 11,7 c€ pour 40 p. 100 et seulement 11,3 c€ pour 80 p. 100). À l’usage, il serait donc moins cher de passer à 80 p. 100 d’électricité renouvelable plutôt qu’à 40 p. 100. En effet, les coûts d’investissement décroissent jusqu’à obtenir 80 p. 100 puis ils remontent ensuite car les dernières installations permettant d’atteindre 100 p. 100 d’électricité renouvelable ne sont utilisées que très peu d’heures par an et voient donc leur LCOE augmenter.

Ces résultats supposent cependant le développement de la maîtrise de la demande d’électricité, ainsi que la limitation des pics de consommation. Sans cela, le coût du système électrique « dérape ». Il faut également que le coût des technologies continue de baisser, surtout pour les technologies les moins matures, afin de permettre un bon équilibre entre les différentes filières de production d’électricité. Enfin, l’adhésion des parties prenantes (l’acceptabilité sociale) est cruciale pour permettre la réalisation d’un nouveau mix électrique sur le terrain, dans les meilleures conditions : complémentarité entre productions domestiques et productions centralisées, renforcement du réseau électrique entre grandes régions, redistribution équitable des revenus générés par la production d’énergie... À ces conditions seulement, les énergies renouvelables sont promises à un bel avenir dans les prochaines décennies et, du fait d’une répartition plus homogène sur la planète que celle des énergies fossiles, elles peuvent contribuer à un développement mondial moins sujet aux tensions géopolitiques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel CLÉMENT : ancien directeur de la recherche et directeur scientifique adjoint de l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Classification

Médias

Autres références

-

ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE ou ARCHITECTURE DURABLE

- Écrit par Dominique GAUZIN-MÜLLER

- 5 070 mots

- 1 média

...escaliers suffisent souvent. Un concept énergétique efficace associe ces mesures constructives à des installations optimisées, utilisant si possible des énergies renouvelables : pompes à chaleur, capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, poêle à bois, etc. Un puits canadien, appelé... -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

En plus de ces nombreux atouts énergétiques, l'Australie peut potentiellement produire en abondance del'énergie renouvelable (10 % seulement de la production en 2006) et notamment solaire. Sa production électrique est de 227 milliards de kWh. Elle est bon marché mais elle est due essentiellement à... -

AUTOMOBILE - Défis

- Écrit par Daniel BALLERINI , François de CHARENTENAY , André DOUAUD , Francis GODARD , Gérard MAEDER et Jean-Jacques PAYAN

- 11 590 mots

- 8 médias

...matières végétales qui, pour leur croissance et grâce au processus de la photosynthèse, utilisent le carbone du CO2 déjà présent dans l'atmosphère. Outre le fait qu'elle recycle le CO2, cette biomasse présente d'autres atouts majeurs : elle est renouvelable, produite localement et présente le... -

BIOCARBURANTS ou AGROCARBURANTS

- Écrit par Jean-Paul CHARVET et Anthony SIMON

- 6 509 mots

- 10 médias

...l’envolée des prix des hydrocarbures et la nécessité de plus en plus reconnue, par les citoyens comme par les États, de mieux gérer l’environnement et de promouvoir des énergies renouvelables ont été à l’origine d’une relance de la production de biocarburants. À l’échelle mondiale, la production de biocarburants... - Afficher les 22 références

Voir aussi

- AÉROGÉNÉRATEUR

- ÉNERGIE ÉOLIENNE

- BIOGAZ

- ÉNERGIE SOLAIRE

- HYDROÉLECTRICITÉ

- RÉSEAU, électricité

- CENTRALE ÉLECTRIQUE

- MARÉMOTRICE USINE

- CENTRALE THERMIQUE

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- FLUX GÉOTHERMIQUE

- GÉOTHERMIE

- EAUX SOUTERRAINES

- PHOTOPILES SOLAIRES ou CELLULES SOLAIRES ou CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES

- ÉNERGIE SOURCES D'

- AQUIFÈRE

- CLIMATS

- BIOMASSE

- HOULE

- FLUIDE CALOPORTEUR

- PHOTOVOLTAÏQUE EFFET

- VAGUES

- SALINITÉ

- ÉNERGIE NUCLÉAIRE

- ÉNERGIE CONVERSION D'

- ÉCLAIRAGE

- EUROPE, politique et économie

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- CHAUFFAGE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- GAZ À EFFET DE SERRE

- CONSOMMATEURS, écologie

- FRANCE, économie

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE

- ÉNERGIE THERMIQUE

- GAZ DE SYNTHÈSE

- ÉNERGIE CINÉTIQUE

- OSMOSE, physique

- ÉOLIENNE

- ÉNERGIE PRODUCTION D'

- ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

- ÉNERGIE HYDRAULIQUE

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- PHOTOVOLTAÏQUE

- ÉNERGIE MARÉMOTRICE

- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES

- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- SOURCE CHAUDE, géologie

- COP (Conférence des Parties)

- ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT (2015)