ENGAGEMENT

Article modifié le

La littérature engagée

La littérature engagée est un phénomène qui n'appartient pas exclusivement à notre temps. Mais la prise de conscience, à la fin du xixe siècle, de la spécificité de la « littérature », en opposition avec le langage utilitaire, va conduire le siècle suivant à des attitudes extrêmes. Écrivains et critiques oscillent entre une conception de l'œuvre comme fin en soi et un rêve d'efficacité, de prise directe sur le monde. L'œuvre devient, dans le second cas, une arme idéologique tournée vers la vie sociale, politique, intellectuelle ou religieuse du moment. Au xixe siècle, l'écrivain se voit déjà en « mage » ou en témoin privilégié. Mais, défenseur de valeurs humanistes ou esthétiques intemporelles, il tient le monde réel à distance, la gratuité de l'œuvre étant le garant de sa spiritualité et la manifestation de sa rupture avec le temporel. Cette distance au monde s'accentuera avec la génération symboliste et post-symboliste. La recherche par Marcel Proust du salut par l'art est le couronnement de l'attitude de cette génération d'avant-guerre. Mais les intellectuels écrivains de l'entre-deux-guerres et au-delà, jusqu'aux années 1960, ne se contentent plus d'être des clercs au service de l'art ou les défenseurs de valeurs transcendantes. Ils vont au contraire empoigner la réalité et l'actualité à bras-le-corps et intervenir directement par leurs écrits et par leurs actes. Plusieurs facteurs ont entraîné ce renversement d'attitude.

Le culte de l'action

Les hommes de lettres ont été attirés vers l'activisme. Par suite de circonstances politiques et sociales qui ont fait revivre le souvenir du rôle positif joué par eux dans le passé, durant les époques troublées de notre histoire (en particulier la Révolution française), et qui ont rendu très présents aux esprits certains destins exemplaires, les rêves d'action, avec l'illusion d'efficacité immédiate qu'ils apportent, ont séduit toute une génération. Ce nouvel état d'esprit s'est manifesté dès le début du siècle dans les avant-gardes. Après la lassitude de fin de siècle, un incontestable plaisir de vivre, un désir de consommer le plus de réalité possible avant de prendre sa plume s'emparent de bon nombre d'écrivains. D'où le goût pour le mouvement, le risque, l'aventure, l'intérêt pour toutes les possibilités que les techniques modernes offrent à l'homme nouveau. L'aviateur en particulier devient le « chevalier des temps modernes » (Nadaud, Kessel, Saint-Exupéry, Malraux). Les futuristes chantent la « beauté nouvelle du monde » (Ungaretti), l'attrait de la vitesse, du sport. Si, comme Proust et contre Sainte-Beuve, on est désormais persuadé qu'un monde sépare l'homme de l'artiste et que seule l'œuvre est susceptible de nous révéler ce qu'il y a d'essentiel en ce dernier, la qualité d'existence, l'intensité des expériences de l'homme de chair et la qualité des situations et des personnages que l'artiste met en scène en tant qu'écrivain semblent des données inséparables. Comme l'écrit Malraux à propos de l'extraordinaire destinée de Lawrence d'Arabie, à l'origine des Sept Piliers de la sagesse : « La force de la réponse du Christ devant la femme adultère ne vient pas du talent des Évangélistes » (N'était-ce donc que cela ?). La participation émotionnelle et active de l'écrivain à la vie devient le seul garant d'une écriture de prix. Telle est, entre autres, la conviction affirmée du Breton de Nadja et le sens des expériences surréalistes. C'est elle qui a aussi poussé de nombreux écrivains, comme Malraux, à étendre sans cesse leur champ d'expériences. Cette conviction implicite que l'écrivain ne peut bien parler que de ce qu'il connaît pour l'avoir éprouvé et vécu est à l'origine de la surabondance des Mémoires, des journaux intimes, des autobiographies, de l'intérêt pour les correspondances qui caractérisent notre siècle. Mais cette expérience n'est plus seulement du domaine de la sensibilité ou de l'intelligence devenue suspecte aux intellectuels eux-mêmes. Elle est de l'ordre de l'acte : « L'homme est ce qu'il fait » (Malraux). L'écrivain ne se contente plus de raconter des aventures et des voyages : il les vit. Dans les années 1920, le prestige de l'aventure dans les milieux littéraires a jeté sur les routes lointaines des jeunes gens comme Morand, Segalen, Cendrars, Malraux, Kessel, sans parler des voyageurs par profession et par goût, les diplomates Claudel, Saint-John Perse... Il a multiplié le nombre d'écrivains globe-trotters, à l'affût des civilisations différentes de la leur, qui leur permettent de relativiser leurs propres acquis culturels et de s'ouvrir au monde. D'où les voyages en Extrême-Orient, en Afrique, dans nos colonies, en Russie soviétique surtout, dont on revient, comme Gide, avec des opinions aiguisées ou changées au contact des faits, qui sont à l'origine d'œuvres de combat. Du même ordre est le prestige du reportage qui se veut au cœur de l'événement. La pratique et la mode des grands reportages dans Le Petit Parisien, Paris-Soir, L'Intransigeant, sous des signatures souvent réputées (Élie Faure, Simenon, Malraux), donnent du prestige à une écriture fondée sur le témoignage et l'authentiquement vécu. Des hommes comme Albert Londres introduisent dans le journalisme « le microbe de la littérature ». « Tout journaliste a dans ses tiroirs un roman inachevé », a écrit Hemingway. En retour, ce sont des reportages qui constitueront la matière première de l'écrivain dans L'Adieu aux armes, Pour qui sonne le glas ou bien encore celle de L'Homme foudroyé de Blaise Cendrars. Mieux, les romanciers, dans leurs récits de fiction, sont tentés de créer « l'illusion du reportage » en lui empruntant ses modalités d'écriture, au point que les lecteurs s'y sont parfois trompés. On a lu Les Conquérants d'André Malraux comme le « journal des combats près de Canton », L'Espoir comme les carnets du commandant de l'escadrille España. L'auteur de ces romans ne nous permet pourtant pas d'oublier que « la littérature est un imaginaire dans sa totalité et de quelque réalisme qu'elle se réclame » ; il revendique « l'absolue liberté de l'artiste » dans l'utilisation des matériaux de la vie. Ce nouveau romantisme de la vie et de l'action est en partie lié à la vulgarisation de la pensée des grands philosophes allemands, Hegel et surtout Marx et Nietzsche, dont le nom est une référence imposée sous la plume de tous les romanciers européens dans l'entre-deux-guerres, dès que la dialectique du « faire » et de l'« être » est au centre de leurs préoccupations et de leurs écrits. Parce que le roman se veut « tout entier en acte » (Jacques Rivière), le dialogue y domine, l'écriture s'y fait violemment expressive. De nombreux types romanesques de dépassement par l'acte séduisent les lecteurs : « hommes de bonne volonté » (Jules Romains), martyrs de la Révolution, de la fraternité combattante (Malraux), figures héroïques et ferventes (Saint-Exupéry, Montherlant).

L'intrusion de l'Histoire

La formidable aventure collective qu'a été la Première Guerre mondiale a également servi de détonateur à la mutation des mentalités. Attentifs à l'événement qui bouleverse leur destin et leur donne une expérience directe de la mort, les hommes de lettres acquièrent le sentiment aigu de leur responsabilité. L'écrivain, comme le penseur, ne veut plus abandonner le destin du monde aux mains de chefs d'État, de politiciens ou d'hommes d'affaires susceptibles de le conduire à de telles hécatombes. Bien décidés à ne plus subir la « boucherie héroïque » (Céline) qui concerne désormais la population tout entière, les hommes de lettres de premier plan vont, pendant vingt ans, déployer tous leurs efforts pour éviter le recommencement de l'horreur. La guerre a engendré la conscience de l'irréversibilité de l'histoire, mais aussi du trésor de possibilités que recèlent présent et futur. On assiste alors à un refus du fatalisme historique évoqué par Spengler dans Le Déclin de l'Occident. Si des écrivains comme Thomas Mann ou Miguel de Unamuno sont sensibles à la déchéance de la culture et des valeurs européennes, ils croient à la nécessité d'un effort pour freiner « la vague immense de barbarie et de brutalité » qui menace le monde. Les artistes vont désormais puiser leurs motivations, leurs thèmes dans l'actualité immédiate et faire entrer le monde réel dans leur création, jugeant, dans un tel contexte, « toute histoire parfaitement déplacée quand on la compare à l'Histoire » (Stefan Zweig). La plupart afficheront même le dégoût de la littérature considérée comme une fin en soi. C'est contre cette attitude nouvelle que Julien Benda s'insurge en 1927 dans La Trahison des clercs. Convaincus de l'importance du message qu'ils transmettent, ils ne placent plus au centre de leurs préoccupations les recherches d'ordre formel et esthétique, tenues pour byzantines. Triomphent alors les genres en prose, le roman et l'essai. Ce dernier se prête à des prises de position directes (Les Chiens de garde et Aden Arabie de Paul Nizan, Mort de la pensée bourgeoise d'Emmanuel Berl, Le Clavecin de Diderot de René Crevel et, plus près de nous, les essais de Claude Lévi-Strauss ou de Michel Foucault). S'y manifeste une réflexion intense sur le sens et l'orientation de l'histoire (Aron, Groethuysen, Berl, Massis).

La politisation de l'artiste

Les guerres qui se sont succédé au cours du siècle – les guerres coloniales (Maroc, Indochine, Algérie...), la Seconde Guerre mondiale, l'Occupation, la Résistance, les camps de concentration, la guerre nucléaire, la guerre froide – ont tour à tour fourni aux écrivains non seulement un matériau dramatique, et le plus souvent tragique, à profusion, mais les ont transformés en acteurs. Beaucoup y ont côtoyé ou trouvé la mort. L'écrivain, dorénavant, ne s'estime digne de ce nom que s'il s'engage à fond avec son temps ; d'où l'attrait du militantisme : « Il est question d'être utile. Et non de faire l'apôtre. » (Nizan). Le prestige des « hommes de l'Histoire » a fasciné quelques écrivains dès le début du siècle : le futuriste Marinetti rêve d'être « le Déroulède italien » ; le député boulangiste Barrès, l'ultranationaliste, monarchiste et catholique Maurras proclament « la politique d'abord », et deviennent des guides admirés et écoutés. Maurras fonde en 1908 le quotidien L'Action française, qui jouera un rôle considérable. Pendant l'entre-deux-guerres, la plupart des écrivains de renom, bourgeois aisés, trouvent un moyen de subsistance dans leur collaboration à des journaux politiquement marqués, quand ils n'en ont pas la paternité. Ainsi Bernanos assure en 1913 la direction d'un hebdomadaire monarchiste, où il fait paraître des articles et éditoriaux politiques enflammés, après avoir écrit auparavant pour L'Action française ; Aragon prend la direction en 1937 de Ce Soir, quotidien parisien, puis à nouveau au lendemain de la Libération, jusqu'en 1953. Dans Vendredi, Europe, Clarté, Marianne se retrouvent les signatures de Guéhenno, Berl, Malraux. La presse de droite (L'Action française, La Revue française, Gringoire, Candide) reçoit la collaboration de Brasillach, Drieu La Rochelle, Bernanos. Sous l'Occupation, les écrivains qui n'ont pas choisi le silence publient dans Je suis partout, La Gerbe, Signal, ou, à l'opposé, dans la revue littéraire clandestine Les Lettres françaises. Après la Seconde Guerre mondiale, les activités de Sartre aux Temps modernes, de Camus à Combat accompagnent leur production littéraire. La politisation de l'écrivain a changé de tonalité au cours du siècle. Le rêve de l'artiste exerçant sa puissance sur la cité, l'espoir en un avenir meilleur après la dure expérience de 1914-1918 sont sous-jacents dans les écrits des Années Folles (1920-1930). Mais à partir de 1930-1933, avec la montée des périls en Europe, le climat littéraire s'assombrit. La plupart des écrivains choisissent l'engagement polémique et mettent ouvertement leur talent au service d'une cause. Des gestes comme celui de Gide et Malraux, portant en janvier 1934, à la demande du P.C.F., une pétition à Berlin pour réclamer la libération du Bulgare Dimitrov, secrétaire de la IIIe Internationale, accusé d'avoir incendié le Reichstag, sont significatifs : la conviction est alors largement partagée qu'une action précise et courageuse à un moment crucial peut être décisive.

Il ne s'agit plus seulement de décrire le monde mais de le transformer ou tout au moins de le décrire de façon à susciter un désir véhément de le transformer. Tel est le projet déclaré d'hommes comme Malraux, Bernanos, Nizan, Jean-Richard Bloch, Aragon, Breton, Guilloux, avant Sartre et Camus... Le « changer la vie » de Rimbaud se confond à partir de ce moment avec le « transformer le monde » de Marx. « Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », écrit Breton. Pour d'autres comme Sartre, Aragon, il faut faire la révolution d'abord sous peine d'être un « intellectuel individualiste bourgeois ». Entre 1920 et 1935, sous l'égide de l'Internationale littéraire des écrivains prolétariens et révolutionnaires, ont lieu de nombreux échanges au cours de congrès organisés à Moscou (1934), à Paris (1935), à Madrid (1937). Parallèlement, on assiste à la diffusion en Europe d'une idéologie esthétique devenue officielle en Russie, le réalisme socialiste. L'orthodoxie communiste vulgarisant le point de vue marxiste de la lutte des classes préconise l'objectivité face à la littérature « bourgeoise » idéaliste et subjective. Le mythe de la révolution sociale, souvent moins fondé, chez les artistes français, sur la connaissance des thèses marxistes que sur une vision romantique de la Révolution de 1789 et de la Commune ainsi que sur un socialisme à la Jaurès, est vécu de manière passionnée et orageuse. Elle entraîne, en France et ailleurs, déceptions, ruptures, excommunications, et même suicides (Crevel, Maïakovski, Borowski).

La politique d'interdictions et de censure menée dans les pays totalitaires a suscité une littérature de dissidents qui s'est répandue en Occident : ainsi en est-il du Docteur Jivago que Boris Pasternak publie en Italie pour échapper aux représailles policières. Pendant les années noires du stalinisme et de Brejnev, des écrivains russes comme Alexandre Soljenitsyne (Le Pavillon des cancéreux, Une journée d'Ivan Denissovitch) et Vladimir Nabokov – représentants les plus notoires d'une véritable diaspora d'émigrés – rencontrent un très large public. En Russie même, à côté de l'édition d'État (le gosizdat) et de la puissante Union des écrivains soviétiques qui veille au respect des principes politiques et moraux officiels, la publication clandestine (le samizdat), à usage d'un cercle restreint de lecteurs, permet le passage à l'Ouest d'œuvres impubliables et l'introduction en Union soviétique d'œuvres interdites qui circulent sous le manteau. De tous ces écrits, véritables actes de résistance au régime du parti, émerge un courant majeur : celui du document, du témoignage, de la fresque historique engagée. Après la mort de Staline, durant le léger dégel de l'époque khrouchtchévienne, dans les années 1950 et 1960, leur double circulation s'intensifie. Toute une littérature décrit les effets du goulag sur une société de la peur et la place singulière qu'y occupe l'écrivain, à la fois cible privilégiée et « mémoire vivante » (Lydia Tchoukovskaïa, Nadejda Mandelstam). Le processus de la glasnost et de la démocratisation gorbatchévienne donne naissance à une formidable curiosité pour des écrits jusque-là censurés. D'où la redécouverte de titres fondamentaux appartenant à la littérature soviétique engagée, comme Les Enfants de l'Arbat, d'Anatoli Rybakov, d'écrivains qui n'avaient rien pu publier jusque-là dans leur langue d'origine (telle la romancière et biographe Nina Berberova), et la réhabilitation de grands poètes (Vladimir Khodassevitch et Ossip Mandelstam).

Le temps des désillusions

Si, dans un premier temps, la littérature engagée s'inscrit dans l'actualité, elle n'en dépend pas moins de l'Histoire à venir qui va valider ou invalider la cause, objet de cet engagement. Le « J'accuse » de Zola reste dans la mémoire collective parce que la justice et l'Histoire ont confirmé l'innocence du capitaine Dreyfus. Or la grande majorité des écrivains français, sur tout ou partie de leur carrière, ont misé sur la révolution d'Octobre 1917. Julien Gracq, en 1956, remarquait que, avec le rapport Khrouchtchev, toute une littérature française devenait comme des lettres d'amour fanées, oubliées dans un tiroir. Que dire alors du bouleversement de perspective qu'ont opéré la chute du Mur de Berlin, la dissolution de l'U.R.S.S., la mise à nu des grandes terreurs staliniennes ? La Russie a cessé définitivement d'être un modèle de société. D'où une cruelle déception chez les écrivains occidentaux engagés dans la cause révolutionnaire assimilée à l'avenir de l'Union soviétique. Pour d'autres motifs, la désillusion n'a pas été moins grande du côté des écrivains chrétiens, comme Bernanos. L'évolution de l'Histoire a obligé les uns et les autres à prendre cruellement conscience de leur impuissance. Il faut alors se rabattre sur les témoignages de Victor Serge et de George Orwell, en regrettant de ne pas y avoir ajouté foi. La faillite du fascisme avait entraîné la fin d'une illusion littéraire, qui fut esthétiquement productive. La fin du marxisme a démobilisé les écrivains qui furent communistes ou trotskistes : après avoir, dans le domaine des lettres, inspiré une certaine terreur, nombre d'entre eux sont réduits à l'autobiographie souffrante ou à l'apostasie véhémente. Quant à Sartre, qui avait fait, après la Seconde Guerre mondiale, de l'engagement littéraire un devoir, il a peu à peu acquis la conviction que les écrits ne sauraient en aucun cas se substituer aux actes et n'ont guère de pouvoir sur le monde. Telle est la conclusion à laquelle il aboutit dans le récit autobiographique Les Mots (1963). La participation active de l'écrivain à l'Histoire et à la vie politique, la conception de la littérature comme levier du changement de société ont perdu de leur vigueur. L'enjeu s'est déplacé vers l'invention de formes nouvelles. Toutefois, en 1968, la présence d'écrivains charismatiques dans la vie publique était encore très forte : les micros se tendaient vers Sartre, Malraux, Aragon, Duras, Maurice Clavel, Simone de Beauvoir, Claude Mauriac. La fonction d'intellectuel était alors liée à la réussite d'une œuvre littéraire (romanesque, en général) et au don d'un style éclatant. Même un Charles de Gaulle ou un Raymond Aron, qui ne passent pas pour des littérateurs, ont marqué la scène politique par leur style spécifique, pour le premier hérité de Chateaubriand, pour le second inspiré de Tocqueville. Romanciers et journalistes, littérateurs et publicistes, philosophes et stylistes, ces écrivains intellectuels avaient tous une relation essentielle à l'écriture et à la rhétorique : de là leur prestige et leur emprise sur le public lettré. Dans les années 1970, le gaullisme a encore les accents d'André Malraux, le gauchisme les voix contrastées de Sartre ou de Foucault, le communisme le bel canto d'Aragon, le maoïsme le brillant de Tel Quel, la négritude les paroles prophétiques de Senghor et de Césaire. L'antisoviétisme voit triompher le romancier-chroniqueur-historien Alexandre Soljenitsyne avec L'Archipel du Goulag (1974). Mais, à la seule exception de ce dernier, c'en est fini de l'âge d'or de la littérature engagée, parce que la littérature, dans son ensemble, a perdu ses pouvoirs spirituels et temporels, et surtout son influence sur le siècle – qu'on a parfois exagérée.

Une nouvelle forme d'action

Aux intellectuels-écrivains, nés de la littérature et des humanités, ont succédé des intellectuels médiatiques, mieux accordés à la nouvelle parole télévisuelle. La presse écrite a cessé d'être littéraire, comme la politique a cessé d'être éloquente. Si, en 1935, devant des événements complexes, on se demandait ce qu'en pensaient Gide ou Giono, à l'ère de la mondialisation, on ne semble plus attendre de la littérature qu'elle réponde aux questions de notre temps. Inversement, depuis les années 1970, la littérature poursuit un mouvement d'autonomie sourcilleuse, faisant du langage, et non plus du monde, sa seule matière. Monde clos ou monade, elle ne songe plus à transformer le monde en conscience, ni l'Histoire en épopée. Il y a certes des exceptions éclatantes, mais elles viennent plus souvent de la francophonie mondiale que de l'Hexagone. Citons les romanciers étrangers d'expression française comme l'Espagnol Jorge Semprun, l'Algérien Kateb Yacine ou des écrivains sud-américains, tels Neruda ou Garcia Marquez. En France, on peut retenir toutefois quelques ouvrages comme Les Particules élémentairesde Michel Houellebecq, provocant roman de génération qui tend à en finir avec l'esprit de Mai-68. Si l'engagement littéraire était jadis prospectif et projectif, il est aujourd'hui rétrospectif et lié à des devoirs de mémoire qui se sont imposés à l'opinion. Le cinéma et la littérature ont porté témoignage sur la Shoah – le film comme le livre de Claude Lanzmann en sont les exemples les plus frappants. La littérature des camps (Jorge Semprun), les romans, enquêtes et biographies sur la Résistance ou sur la guerre d'Algérie, au-delà de leur caractère nécessaire, ont tendance à conjuguer au seul passé la littérature engagée. Au contraire, des romans sur le thème des migrants, comme ceux de Michel Tournier (La Goutte d'or), Erik Orsenna (Madame Bâ), Patrick Chamoiseau (pour toute son œuvre) sont résolument tournés vers l'avenir d'une France plurielle. Il est vrai que, avec la construction d'une Europe dépourvue de valeurs culturelles, le patriotisme séculaire, qui irriguait les grands romans de Barrès, de Giono, de Nimier, de Blondin, de Laurent, semble s'être tari. La cause politique de l'exception culturelle n'a pas suscité d'œuvres littéraires notables. Si la fonction sociale et mythologique du grand écrivain semble tombée en déshérence, il n'en reste pas moins qu'il y a aujourd'hui des écrivains engagés dans le siècle, dont la valeur littéraire est grande. Il leur revient de briser le consensus médiatique omnipotent et de faire ressurgir les vertus de la polémique. Bernard-Henri Lévy, si souvent attaqué, se veut dans le sillage de Malraux et de Sartre. Un de ses premiers essais, L'Idéologie française, a soulevé le voile de la bonne conscience de gauche. Régis Debray a été bien souvent à la hauteur d'un Malraux qui aurait été un philosophe rigoureux. Ses romans se réfèrent à l'engagement armé castroguévariste ; sa trilogie autobiographique constitue l'examen raisonné de ses fidélités et de ses ruptures. Ses essais, qui ont pour objet la politique, et de plus en plus le religieux, envisagés sous l'angle médiologique, marquent au plus près le tournant du xxe au xxie siècle. On pourrait trouver d'autres exemples talentueux, mais il suffit de souligner que l'éclat du style littéraire peut toujours faire jaillir et communiquer le scandale de la vérité. Peut-être la polémique vivante et grondante succédera-t-elle au discours de la pensée unique, aussi conventionnelle que léthargique. Le « politiquement correct » n'a jamais suscité une bonne littérature.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean LADRIÈRE : professeur émérite à l'université catholique de Louvain (Belgique)

- Jacques LECARME : professeur de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Christiane MOATTI

: professeur à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle, directeur de la série

Malraux à laRevue des lettres modernes

Classification

Média

Autres références

-

LITTÉRATURE ENGAGÉE

- Écrit par Olivier NEVEUX

- 1 422 mots

En 1948, avec Qu'est-ce que la littérature ?, Jean-Paul Sartre (1905-1980) tente de déterminer ce qu'est la littérature engagée. Mais si l'expression connaît une théorisation, tardive et singulière, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le fait même n'est pas nouveau. Il existe dans l'histoire...

-

ACTION COLLECTIVE

- Écrit par Éric LETONTURIER

- 1 466 mots

...charisme, les mécanismes de contagion mentale et le rôle des croyances, des attentes et des frustrations ont été les premiers facteurs évoqués pour expliquer les raisons incitant les individus à adhérer et participer à des entreprises collectives. Ainsi, Gustave Le Bon (Psychologie des foules, 1895) rend... -

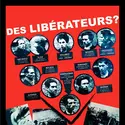

AFFICHE ROUGE L'

- Écrit par Stéphane COURTOIS

- 2 508 mots

- 2 médias

En février 1944, une gigantesque affiche fut placardée dans les principales villes de France par les services de la propagande allemande. Sur un fond rouge se détachaient en médaillon les visages de dix hommes aux traits tirés, avec une barbe de plusieurs jours. En haut de l'affiche, on pouvait...

-

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

...en Europe, ils pourront enfin s'exprimer et continuer à dénoncer ce régime qui leur a rendu la vie impossible. En 1958, un poète métis, Dennis Brutus, lance une association pour combattre la ségrégation raciale dans le domaine des sports. En 1961, il est assigné à résidence. Arrêté en 1963, il est relâché.... -

AGHION PHILIPPE (1956- )

- Écrit par Olivier MARTY

- 1 173 mots

- 1 média

Intellectuelengagé, Philippe Aghion est naturellement consulté par les dirigeants politiques français. En 2007, il est membre de la commission Attali pour la « libération de la croissance française » établie par le président Nicolas Sarkozy. En 2010, dans un rapport à la ministre de l’Enseignement... - Afficher les 135 références

Voir aussi

- RUSSE LITTÉRATURE

- INTERNATIONALISME

- POSSIBILITÉ

- DÉCISION, psychologie

- ACTION, philosophie

- LITTÉRATURE THÉORIES DE LA

- CONDUITE, psychologie

- AVENIR

- ARTISTE

- PRÉSENT

- PASSÉ

- FUTUR

- FIDÉLITÉ

- COMPORTEMENT

- DEBRAY RÉGIS (1940- )

- RÉCIPROCITÉ, philosophie

- REPORTAGE

- ANTICIPATION, psychologie

- DISSIDENTS, URSS et Europe de l'Est

- SAMIZDAT, littérature soviétique

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, XXe et XXIe s. : le roman

- URSS, histoire