ÉPOPÉE

Article modifié le

La Grèce et l'aire turcophone

De « L'Iliade » à la geste de Digénis Akritas

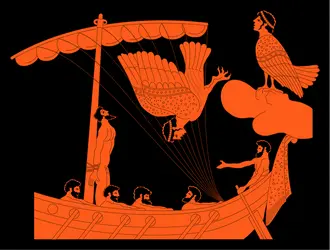

Au cours du viiie siècle avant notre ère, en Grèce, Homère, héritier d'une longue tradition de culture orale et vivant en son sein, élabore, développe le cycle épique de la guerre de Troie et donne à cette composition l'empreinte de son individualité. L'écriture alphabétique syro-phénicienne qui apparaît alors n'a encore qu'une incidence relative sur le contexte oral-aural. Plus tard, dans la Grèce classique, la déclamation des poèmes homériques figés par la cité était effectuée par des rhapsodes, les spécialistes de la récitation, transmettant l'encyclopédie de connaissances collectives, le savoir que l'épopée illustre dans un système d'éducation particulier (audition-lecture-écriture), fondant ainsi notre propre tradition littéraire. En chantant le kléos, la gloire d'Achille, et le nostos, le voyage de retour d'Ulysse, l'épopée homérique exalte le code d'honneur héroïque, les modèles de comportement de cette société, elle révèle la difficile condition humaine, déplore les cruautés et les malheurs de la guerre. Tous les hommes sont soumis à un implacable destin, tant du côté des vaincus que de celui des vainqueurs. Au-delà de leur adversité, la souffrance unit les hommes, et c'est là tout l'humanisme d'Homère.

Des siècles plus tard, le héros épique de la tradition byzantine est, lui, un homme de frontières, de descendance mixte, chrétienne et musulmane, qui se bat aux côtés des Byzantins contre les attaques des infidèles orientaux. Un ensemble de récits légendaires sur les guerres arabo-byzantines aux marches orientales de l'empire du ixe et du xe siècle a donné lieu à l'épopée de Digénis Akritas. La geste de Digénis (issu de deux géni = races) Akritas (homme des akra = frontières) a souvent été comparée aux gestes occidentales du xiie siècle, la Chanson de Roland, les Nibelungenlied et le PoemadelMio Cid. Le thème du conflit entre chrétiens et infidèles leur est commun, tout comme le fait qu'ils constituent le premier texte de quelque longueur et d'un genre nouveau dans la langue vernaculaire, en rupture avec la tradition littéraire du Moyen Âge. À ces parallèles occidentaux il convient d'ajouter les gestes musulmanes de la même période et notamment les gestes de Sayyid-Battal et de Melik Danismend. L'état actuel des recherches comparatives – du corpus grec avec la tradition slave, où l'on retrouve la plupart des thèmes « akritiques », ainsi qu'avec les récits épiques turcs – ne permet pas de supposer une tradition partagée dans l'aire byzantino-ottomane, mais il est certain que, si l'épopée byzantine ne fait aucun écho aux gestes occidentales, elle en partage plusieurs thèmes, épisodes, noms de personnages et de lieux avec les récits légendaires du monde musulman : la conquête (ou la reconquête) de l' Anatolie constitue le thème central des récits épiques byzantins, arabes et turcs. Les héros « orientaux » sont des hommes des frontières à plus d'un titre : défenseurs des marches, ils luttent contre les infidèles jusqu'à en convertir quelques-uns par le mariage. Les héros épiques pratiquent l'exogamie : le Byzantin Digénis est fils d'un émir converti et d'une noble chrétienne ; Sayyid Battal et Danismend, les musulmans, se marient tous deux à des princesses byzantines.

Les récentes études sur la relation de la société byzantine avec l'écriture, qui font état d'un degré d'alphabétisation élevé, ont reposé la question de la distinction entre tradition orale et tradition écrite dans le contexte de la littérature populaire et notamment à propos de l'épopée de Digénis Akritas. Par ailleurs, il semble établi que les poètes du Moyen Âge byzantin récitaient devant un auditoire qui écoutait ou bien qui suivait le récit en lisant un texte. Le premier témoignage sur les poètes des légendes épiques date de l'Anatolie du xe siècle et parle des mendiants de Paphlagonie, compositeurs de chants sur la « passion » des hommes glorieux, qui allaient de maison en maison. Ce témoignage ainsi que le grand nombre des expressions formulaires répertoriées dans toutes les versions de Digénis Akritas vont dans le sens de l'étymologie : en effet, depuis Homère, le terme épos (épopée) renvoie à la parole, au mot, à l'opposé de muthos (mythe), qui s'applique au contenu des paroles.

L'épopée par-delà langues et cultures

La continuité linguistique est le facteur déterminant qui explique que dans l'aire turcophone, qui s'étend de la muraille de Chine aux Balkans, des peuples et cultures que leur destin historique, leurs options religieuses ont pu séparer relèvent d'une étonnante communauté de traditions littéraires fondamentales, comme le genre épique.

Certaines des inscriptions en alphabet « runique » des monuments funéraires de la région du lac Baïkal (viie siècle av. J.-C.) présentent déjà, en langue turque, les ingrédients essentiels et les formes du genre épique : l'héroïque, le merveilleux et l'historique, combinés dans un récit poétique déclamatoire en vue de la célébration exemplaire d'un parcours dynastique. L'ensemble distingue, à travers la geste du héros, un clan, une tribu, un peuple. L'aspect formel joue un rôle déterminant dans le repérage du genre et de sa reconnaissance par un auditoire. En premier lieu, il existe bien un « vers épique » commun à toute la tradition turque, avec un mètre de sept syllabes. On peut relever d'autre part un recours notable aux figures métonymiques plutôt qu'à la métaphore. Comme dans le cas d'autres traditions épiques, la distinction oral-écrit pose plus de problèmes qu'elle n'en résout : les sociétés turques sont des sociétés « à écriture » et l'opposition est moins entre l'oral et l'écrit qu'entre les versions « savantes » et « populaires » à l'intérieur de chaque registre. Le terme qui désigne le conteur d'épopée, ozan (de la racine oz qui contient une idée de dépassement), indique la professionnalité et la tradition de compétition entre les exécutants, détenteurs de secrets de mnémotechnie et de tours langagiers, qui se poursuit encore aujourd'hui avec les achik de Turquie, rhapsodes itinérants.

Chaque cycle épique combine, à des degrés divers, des éléments mythiques, légendaires, historiques : c'est la célébration de la foi islamique conquérante dans DedeKorkut par exemple. Parfois, l'épopée chante une quête amoureuse : les romances lyriques deviendront un genre à part entière avec Tāhir et Zühre, Leylâ et Medjnoun. Dans la pratique, l'auditoire reconnaît chaque récit épique par le nom de son héros éponyme : ainsi pour Köroglu, « le Fils de l'aveugle » (aire oghouze), Er-Töshtük, « le Brave qui a du torse » (domaines kazakh et kirghiz), AkKöbök, « Écume-Blanche » (Altaï, Sibérie méridionale). Chaque épopée est d'abord une représentation d'un type particulier d'héroïsme. La plupart de ces récits relèvent d'ensembles plus vastes, organisés en cycles. L'exemple le plus complexe et important est celui de Manas, une trilogie kirghize de plus d'un million de vers consacrés au héros central Manas, à son fils Semetey et à son petit-fils Seytek, et dont le récit d'Er-Töshtük (13 000 vers) fait partie.

Avec l'islamisation, l'imprégnation persane des Turcs Seldjoukides et la transition des formes de chefferie caractéristique du pastoralisme nomade vers l'État impérial ottoman, on assiste à une historicisation très nette des cycles épiques qui seront regroupés en recueils. Les contenus restent toutefois étonnamment stables, par-delà la célébration fervente mais superficielle de la toute nouvelle foi islamique. Ces recueils de tradition savante sont appelés d'après la forme qu'ils revêtent (kitāb, livre), leur contenu (destān, conte, récit légendaire, de renom), ou encore par l'adjonction du terme nāmè (épître, témoignage, ou « histoire poétique ») au héros éponyme, à l'instar du Chah-nāmè de Firdowsi.

Certains Oghouz-nāma (« l'épopée de la tribu des Oghouz ») sont ainsi signalés dès le xie siècle : le plus célèbre est connu sous le nom du Livre de DedeKorkut, du nom du narrateur, Korkut Ata (« Grand-Père-Trésor de sagesse »). Il s'agit d'un recueil dont on possède des manuscrits depuis le xve siècle. L'intérêt de Dede Korkut réside dans le fait qu'il constitue le point nodal de plusieurs traditions épiques turques, mais aussi des épopées de l'espace anatolien préislamique avec comme thématique la lutte pour la foi et la communauté des siens (DigénisAkritas, Sayyid Battāl Ghazi, etc.). À cette dimension de lutte pour la foi, il convient d'ajouter la thématique de la lutte du héros solitaire contre le pouvoir d'État. L'archétype en est l'épopée du Fils de l'aveugle (Köroglu), dont Georges Dumézil recherche les racines chez les Scythes et dans Hérodote. Le « coursier à la robe pie rubican » – cheval magique de Köroglu – est présent dans les versions arméniennes de la période byzantine. C'est toutefois la dimension « politique » de la lutte contre la tyrannie d'État qui explique probablement l'extension du cycle de Köroglu dans une vaste région (qui comprend les Arméniens, les Géorgiens, les Grecs, les Turcs, les Persans...), ainsi que sa pérennité et sa vitalité présente dans l'aire anatolienne.

À travers la continuité entre les cycles des Manas, du Livre de DedeKorkut et du Fils de l'aveugle et l'appartenance à une aire linguistique turque commune, le genre épique constitue donc – peut-être au même titre que le système de la parenté – un ordre culturel et social idéalisé, une des structures fondamentales partagées et vivantes des cultures turques.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeure de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Maria COUROUCLI : chargé de recherche au C.N.R.S.

- Jocelyne FERNANDEZ : docteur d'État (linguistique générale), directeur de recherche au C.N.R.S.

- Pierre-Sylvain FILLIOZAT : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Altan GOKALP : chargé de recherche de première classe au C.N.R.S., responsable de l'équipe cultures populaires, Islam périphérique, migrations au laboratoire d'ethnologie de l'université de Paris-X-Nanterre, expert consultant auprès de la C.E.E. D.G.V.-Bruxelles

- Roberte Nicole HAMAYON : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Ve section (sciences religieuses)

- François MACÉ : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Nicole REVEL : docteur ès lettres et sciences humaines, directeur de recherche au C.N.R.S

- Christiane SEYDOU : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ILIADE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 974 mots

- 1 média

Au milieu du viiie siècle avant J.-C., un poète grec venu d'Asie Mineure, Homère, aurait composé en hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, l'Iliade et l'Odyssée, mais le mystère entoure encore aujourd'hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement existé ? A-t-il...

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE , Jean-Louis JOUBERT et Michel LABAN

- 16 571 mots

- 2 médias

...est vrai pour le conte le sera aussi bien pour le genre parémique (distinction marquée dans certaines nomenclatures entre plusieurs types d'aphorismes) ou pour le genre épique. En langue mandingue, par exemple, l'épopée reçoit une dénomination différente selon qu'elle est historique ou corporative... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY , Claude DAVID , Claude LECOUTEUX , Étienne MAZINGUE et Claude PORCELL

- 24 589 mots

- 33 médias

...Parallèlement à ce mouvement, la littérature profane connaît un nouvel essor vers 1125-1150, et voit la création d'œuvres se répartissant en deux groupes : les épopées de clercs et les épopées dites, à tort, de jongleurs. La notion d'empire occupe une place prépondérante dans le Rolandslied d'un... -

‘ANTARA (VIe s.)

- Écrit par Sayed Attia ABUL NAGA

- 532 mots

Grand guerrier et poète arabe préislamique. On lui attribue une cinquantaine de pièces, dont une mu‘allaqā, poème qui aurait été exposé à la Ka‘ba, la Pierre noire de La Mecque. Néanmoins, une grande partie de cette œuvre est apocryphe. Dans ces poèmes, ‘Antara exalte ses faits d'armes et exprime...

- Afficher les 83 références

Voir aussi

- FINNOISE ou FINLANDAISE LITTÉRATURE

- JAVANAISE LITTÉRATURE

- PANTOUM ou PANTUN

- BYZANTINE LITTÉRATURE

- RUNES ou RUNIQUE, écriture

- POÉSIE JAPONAISE

- MONGOLES LANGUE & LITTÉRATURE

- TURQUE LITTÉRATURE

- ARABE LITTÉRATURE

- GRIOT

- JAPONAISE LITTÉRATURE

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- ASIE DU SUD-EST

- SIAM

- CARÉLIE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- PAROLE

- ORALE LITTÉRATURE

- DEDE KORKUT, épopée turque

- JONGLEURS

- CYCLE, littérature

- RÉCITATION

- DIGENIS AKRITAS ÉPOPÉE DE

- INDE MONDE DIVIN DE L'

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- TROIE GUERRE DE

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- INDE, langues et littératures

- CRÉATION MYTHES DE LA

- AFRIQUE NOIRE, littératures

- MONOGATARI, genre littéraire

- GÉSAR ou GUÉSAR DE LING

- ESTONIENNE LITTÉRATURE

- HÉROS & IDOLES

- SANSKRITE ou SANSCRITE LITTÉRATURE

- ULYSSE

- VÉDIQUE LITTÉRATURE

- BRAHMAN, hindouisme

- PÈLERINAGES HINDOUS