ÉROTISME

Article modifié le

Innombrables sont les avatars d'Érôs dont la définition heuristique pourrait être : le désir ascensionnel. Or, ce désir – il se confond ici avec le regard olympien – anime les philosophies du concept ; il est à l'œuvre dans les théologies de l'histoire qui lisent synoptiquement les événements, comme dans les techniques qui, prenant l'homme pour matériau, prétendent ployer selon leur dessein la machine humaine.

On discerne trop évidemment le désir ascensionnel dans la dérive érotique contemporaine où l'on voit l'animal humain, l'homme de chair et de sang, mettre tout son esprit à se faire à la fois sujet et objet d'extase. Dans l'utopie marcusienne par exemple, « le corps, qui ne serait plus utilisé comme un instrument de travail à plein temps, se resexualiserait. [...] Tout le corps deviendrait un objet de cathexis, une chose pour jouir, un instrument de plaisir » (Érôs et civilisation). Dans un livre qui se lisait à des centaines de milliers d'exemplaires, la poursuite de ce « faux infini », l'Érosphère, univers de l'amour total, est présentée comme l'étape nécessaire de l'évolution vers le point Oméga.

« L'érotisme est dans la conscience de l'homme ce qui met en lui l'être en question », déclare Georges Bataille dans L'Érotisme. L'expérience que l'on en fait demande « une sensibilité non moins grande à l'angoisse fondant l'interdit qu'au désir menant à l'enfreindre », ajoute-t-il. Et André Pieyre de Mandiargues de définir l'érotisme : « une illumination passionnée du sexe de l'homme dans ses jeux voluptueux ou dramatiques, jusque dans les plus extrêmes de ses outrances et de ses anomalies ».

La réclamation érotique contemporaine, toute positive et nihiliste qu'elle soit – elle vient dans une perspective d'un après la mort de Dieu –, est plus complexe et plus riche qu'il n'y paraît. Sans doute faut-il la situer, à l'étonnement de plusieurs, en priorité par rapport à la grande tradition platonicienne et nécessairement en contexte religieux, si du moins on accepte de comprendre la religion comme la quête d'un infini, serait-il un faux infini, comme une polarisation de l'agir humain.

L'Érôs platonicien exprime le désir humain de réduire les limites de sa condition afin d'accéder à une vision totalisante – synoptique – de la réalité. Pris dans la vague du désir, enthousiaste et comme ivre, le possédé d'Érôs prétend refaire en sens inverse l'itinéraire de sa chute : non plus de l'Un au multiple mais, traversant les choses, autrui et ses propres puissances, du multiple à l'Un. Il traverse, c'est-à-dire ne s'arrête pas. Tourné vers le Haut, absent de lui comme des objets qu'il traverse, ce possédé est littéralement aliéné.

On ne s'arrêtera à Aristote que pour y cueillir une formule éclairante : « La cause finale meut comme un objet d'amour » (Métaphysique, Λ, 7, 1072). Dans un univers en mouvement, les êtres tendent à s'identifier à l'Acte pur qui les attire à lui.

Pour annuler sa différence (entendons sa chute, sa « création » si l'on veut, quoique ce terme ait une consonance chrétienne), pour racheter sa singularité, l'homme plotinien est en quête d'un salut par coïncidence avec l'Un. Il fuit seul vers Lui seul, cherchant à retrouver le contact tangentiel avec l'Un qui le constitue (Ennéades, VI, ix, 11). Certes, il ne parviendra pas à la coïncidence qui effacerait son individualité, mais il « saura de science certaine qu'on ne voit le principe que par le principe et que le semblable ne s'unit qu'au semblable » (ibid.). Dans une page qu'il faudrait pouvoir citer entière, Plotin, reprenant Banquet, 180, sur l'inséparabilité d'Érôs et d'Aphrodite, déclare : « Toute âme est une Aphrodite. [...] Par nature l'âme aime Dieu, à qui elle veut s'unir, comme une vierge aime un père honnête d'un amour honnête. »

La description du retour à Dieu dans les termes d'un symbolisme érotique ne devrait pas étonner – du reste Mario Praz, ici même, relève qu'elle caractérise l'art de nombreux peuples. Elle est classique dans l'hindouisme : « De même qu'un homme embrassé par sa bien-aimée ne sait plus rien du « je » et du « tu », ainsi le soi embrassé par le Soi omniscient ne sait plus rien d'un « moi-même » au-dedans ou d'un « toi-même » au-dehors à cause de l'« unité » (Upanishad, Brihad Āranyakā, cité par A. K. Coomaraswamy, Hindouisme et bouddhisme). Le taoïsme ne considère-t-il pas l'ordre du monde (cf. infra, « Paganisme et judéo-christianisme », in chap. 2) comme un va-et-vient sexuel ?

Faut-il affirmer avec Bataille qu'en s'opposant à l'érotisme la tradition judéo-chrétienne « a condamné la plupart des religions » ? Peut-être faudrait-il surtout dire que le christianisme n'a pas eu à créer d'entraves car elles lui préexistaient. En quel sens du reste pourrait-on tenir qu'une religion ou une culture rendent le bonheur et la jouissance inaccessibles ? Abolira-t-on jamais par exemple le premier lien qui soude l'enfant à sa mère ? Soumise au désir d'un autre, elle apparaît par là même comme Objet perdu. Au reste, Freud n'a-t-il pas déclaré : « Le bonheur n'est pas une valeur culturelle » ? En transformant l'idée de sacrifice – le Christ seule victime expiatoire –, en proposant comme idéal à tout homme l'universel de la charité, le christianisme a certes transformé la relation de l'homme au monde, à son corps, à autrui, de telle manière qu'il apparaît bien en effet interdit au chrétien digne du nom de faire de l'érotisme une valeur. Il est clair en tout cas que certaines analyses fondamentales de Bataille sont en parfait contraste tant avec l'idée du sacrifice que se fait le christianisme qu'avec sa conception de la femme et de l'amour humain : « Cette action violente (des sacrifices antiques), privant la victime de son caractère limité et lui donnant l'illimité, l'infini qui appartiennent à la sphère sacrée, est voulue dans sa conséquence profonde. Elle est voulue comme l'action de celui qui dénude sa victime, qu'il désire et veut pénétrer. L'amant ne désagrège pas moins la femme aimée que le sacrificateur sanglant l'homme ou l'animal immolé. La femme dans les mains de celui qui l'assaille est dépossédée de son être. Elle perd, avec sa pudeur, cette ferme barrière qui, la séparant d'autrui, la rendait impénétrable : brusquement elle s'ouvre à la violence du jeu sexuel » (L'Érotisme).

Le mérite de cette comparaison est de donner à la sexualité et à l'amour une dimension religieuse ; son tort est de perpétuer la victime. Et s'il n'y avait plus, après la mort du Christ, de victime sacrificielle ! et si, d'autre part, la femme refusait d'être objet, aussi bien « l'archet qui vibre sous les doigts du musicien » que la victime – du moins plus jamais la seule – de la « violence du jeu sexuel » !

Typiquement humaine, l'intention érotique est un aspect capital de la « ruse », au sens hégélien du mot, ou du détour que prend l'homme pour dépasser l'animalité. « D'une sensation forte mais pauvre, prise comme note fondamentale, l'humanité a fait surgir un nombre sans cesse croissant d'harmoniques ; elle en a tiré une si riche variété de timbres que n'importe quel objet, frappé par quelque côté, donne maintenant le son devenu obsession. C'est un appel constant au sens par l'intermédiaire de l'imagination. Toute notre civilisation est aphrodisiaque » (Les Deux Sources de la morale et de la religion). Et Bergson ajoute prophétiquement, non sans témoigner d'une excessive confiance en la science et en la femme : « Ici encore la science a son mot à dire, et elle le dira un jour si nettement qu'il faudra bien l'écouter : il n'y aura plus de plaisir à tant aimer le plaisir. La femme hâtera la venue de ce moment dans la mesure où elle voudra réellement, sincèrement, devenir l'égale de l'homme, au lieu de rester l'instrument qu'elle est encore, attendant de vibrer sous l'archet du musicien. »

La recherche du plaisir – qui « nargue la mort » – est le signe d'un être désireux de nier sa finitude. Elle est éminemment créatrice de valeurs, mais ambiguë. Si elle se transforme en un culte idolâtrique, ne devient-elle pas la forme d'une « obsession » dont l'homme est à la fois l'artisan et la victime ? La vraie jouissance n'est-elle pas donnée comme de surcroît ? Aristote tenait que tout acte « accompli » s'accompagne de plaisir. Ce dernier est dans l'acte comme son achèvement. Il n'est pas plus à fuir qu'à être pris comme fin.

L'homme, aujourd'hui immergé dans une civilisation de la perfection apparente, est menacé. Le risque est qu'il s'oublie dans ses œuvres, s'y aliène. L'érotisme représente peut-être pour lui une chance de se souvenir, c'est-à-dire d'accéder à son être véritable. Érôs, reconnu principe d'existence et d'intelligibilité, de vie et de compréhension, dénonce la fausseté des biens que les civilisations techniques se donnent pour but d'accumuler. Il incarne la subversion, obligeant les sociétés et les groupes à le réprimer. Dès lors, la question de l'homme même et de son destin se pose de façon plus authentique. À l'âge de la mort de Dieu, Érôs n'a pas à prendre les traits d'un dieu ressuscité. Qu'il lui suffise de détourner l'homme des illusions qui le menacent.

L'érotisme dans l'art

Religion et érotisme

On peut distinguer deux espèces d'érotisme dans l'art ; d'un côté, les images érotiques qui sont l'expression d'une religion primitive, d'une croyance magique, ou les symboles d'une opération d'alchimie ; de l'autre, les images profanes suggérées par l'idéalisation artistique de la beauté du corps humain, ou bien par le désir d'exciter les appétits sensuels, ou encore par l'âcre plaisir de représenter les aspects grotesques de l'homme. Tandis que dans ce second cas il est facile de glisser vers la pornographie – seul un jugement éclairé peut dire si l'art a vaincu la matière du sujet –, il est évident qu'il serait impropre de parler de pornographie lorsque l'image a une connotation religieuse ou symbolique.

La renaissance du soleil après le solstice d'hiver, la fécondation de la terre, la fertilité étaient des éléments essentiels des cultes primitifs ; on en décèle encore les traces dans certains usages et dans certaines cérémonies de notre époque, par exemple Noël, transformation chrétienne des Saturnalia romains. Le rite le plus important des religions primitives était le mariage du Ciel et de la Terre, qui était généralement célébré chaque année avec l'espoir d'assurer la fertilité et la prospérité : un homme élu représentait le Ciel, et une femme élue la Terre ; leur accouplement avait lieu dans un édifice sacré et on croyait qu'il provoquait la pluie, l'abondance des récoltes et la prospérité générale. L'édifice où cette union se déroulait représentait l'Univers et donc le Ciel et la Terre ; il hébergeait le couple divin, le dieu-roi et la déesse-reine, et devint le prototype du temple et ensuite du palais (lord Raglan). Pourrait-on appeler érotique une image de cet accouplement ? Peut-on appeler érotique la statue de la Vénus stéatopyge de Savignano ou celle de Lespugue, ou les statuettes féminines aux caractères sexuels exagérés qu'on a trouvées à Malte et en d'autres endroits du Bassin méditerranéen ? Peut-on appeler érotique le bas-relief qui représente le dieu Amon-Min des Égyptiens avec le phallus en érection ? L'acte d'amour ou union des sexes (Maïthuna) représenté dans les sculptures du temple indien Devi Jagadamba Khājurāho, la frise sur la terrasse des temples de Matageswara et Lakchmana sont des figurations érotiques d'un type spécial, car elles impliquent une philosophie de la vie. Et le linga de Çiva est manifestement autre chose que les phallus qu'on peut voir griffonnés sur les murs des villes. Même les peintures de David Herbert Lawrence, accusées d'être obscènes, sont l'expression d'un érotisme à base religieuse. Car Lawrence croyait au caractère sacré de l'acte sexuel ; personne n'était plus porté que lui à persécuter la pornographie comme une insulte au sexe ; c'est ainsi qu'il brûla un exemplaire de Casanova trouvé dans une maison où il était reçu.

Lorsque les alchimistes représentaient l'union de métaux comme un acte sexuel entre le Soleil et la Lune dans une nappe d'eau, ils parlaient un langage érotique par similitude (cf. Michael Maier, Atalanta fugiens, Oppenheim, 1618, emblème XXXIV). En revanche la psychanalyse nous a habitués, non pas à voir l'aspect symbolique des images, mais leur aspect le plus cru ; c'est ainsi que, dans telle statue de l'Amour qui bande son arc, on devrait lire un symbole phallique soit dans l'acte de bander l'arc, soit dans la forme « évocatrice » du carquois.

Sexualité et types de culture

Certaines époques sont plus que d'autres portées à imprimer un caractère érotique aux œuvres d'art. La présence de l'élément sexuel dans l'œuvre d'art est franchement admise par Kenneth Clark : « N'est-ce pas parce que certaines formes quasi géométriques sont des images simplifiées des formes qui nous plaisent dans le corps féminin qu'elles nous sont agréables ? [...] Cette union inattendue du sexe et de la géométrie prouve que l'idée du nu est liée très profondément à nos notions les plus élémentaires d'ordre et de dessin. » Or, à certaines époques, on note une prédominance de la courbe qui adoucit les contours et suggère le corps féminin ; cette prédominance n'est pas limitée à un seul domaine, et, l'unité du goût se manifestant plus ou moins distinctement à toutes les époques, les caractères de l'architecture et ceux du costume se correspondent. Ainsi, dans les palais du xviie siècle, une plus grande importance est donnée aux effets de volume, ce qui rompt avec les lignes droites et les surfaces aplaties de la Renaissance ; la courbe s'affirme comme élément structural important, dans la fréquence des arcs, dans le plan circulaire de maintes cours, dans les escaliers en spirale, tandis qu'auparavant la ligne droite était à la base des modèles architectoniques. Dans les jardins, les allées convergent en des ronds-points, les jets d'eau retombent en arc dans des bassins aux contours curvilignes, des cascatelles jaillissent des niches rondes des nymphées à colonnes ; les robes, surtout celles des femmes, accentuent aussi les effets de volume, l'attache basse des manches met harmonieusement en évidence la ligne des épaules, la jupe ronde, le décolleté qui attire l'attention sur les seins, voilà une quantité de caractéristiques qui suggèrent une orientation féminine du goût. De même, au xviiie siècle, le rococo est un style éminemment féminin, à tel point que son élément principal, la rocaille, avec sa concavité accueillante, suggère exactement ce que Verlaine vit dans un coquillage quand il écrivit : « Mais un, entre autres, me troubla » (« Les Coquillages », in Fêtes galantes). Les décorations intérieures rococo font penser aux ornements des robes. C'est un style qui nourrit la fantaisie, mais où la raison n'a pas de prise. Dans les cartouches, des éléments architectoniques se mêlent aux rameaux, aux coquillages, aux figures humaines ou animales de différentes proportions, car il n'y a pas de limite au développement d'un même motif, qu'on fera varier à plaisir du très grand au très petit. Peut-on s'étonner dans ces conditions si une littérature érotique et galante a fleuri aux xvie et xviiie siècles, avec l'Arétin, le Giulio Romano des « seize positions de l'accouplement », Casanova, Boucher, Fragonard, et enfin Rétif et Sade ?

Parmi les nombreuses théories imaginées pour exprimer la cause ou les causes des événements historiques, des révolutions politiques, sociales, artistiques, on signalera celle d'E. W. Klimowsky, qui voit le principe moteur de la grande machine de l'histoire dans une formule qui peut être comparée à celle de la réaction acide et de la réaction alcaline, c'est-à-dire ni plus ni moins à la lutte des éléments masculins et féminins dans chaque individu. Les recherches sur les hormones sont à l'origine de cette thèse, qui explique les événements, les œuvres d'art, la religion, la morale, le goût, par la prédominance de l'un ou l'autre de ces éléments ou leur équilibre chez les individus. Dans le langage courant on parle d'œuvres, de coutumes, de peuples efféminés ou virils, d'âges de fer, du siècle qui connut la douceur de vivre, et ces expressions montrent que le point de vue de Klimowsky n'est pas dénué de clairvoyance. Mais à vouloir lui donner une base scientifique et à tenter de l'appliquer à chaque cas en particulier, l'on perd ce qu'il y avait de métaphorique et de vaguement plausible dans le jugement du sens commun, et l'on risque de tomber dans le défaut de toutes les généralisations et typologies. La forme des objets, le profil des meubles, la coupe des habits peuvent assurément être des indices : il n'est certainement pas fortuit qu'à la même époque on ait vu les femmes se découvrir plus ou moins les seins et Boulle créer ses meubles ventrus ; d'ailleurs, la féminisation des hommes atteignit une limite avec l'adoption de la perruque, en particulier la perruque poudrée au xviiie siècle.

Certains historiens voudraient expliquer les révolutions du style à la lumière de la génétique. Selon eux, l'artiste serait en effet le fils d'un envahisseur et d'une femme conquise. Des preuves génétiques montrent qu'en plusieurs espèces les mâles d'un milieu du Nord en s'unissant avec des femmes du Sud ont des enfants chez la plupart desquels le mélange des caractères est dominant (intergrades). Des preuves d'ordre anthropologique conduisent à la conclusion peu surprenante que, dans des conditions particulièrement dures, la différenciation des sexes s'accentue, tandis que, lorsque les conditions deviennent plus clémentes, ce sont les types sexuels moins extrêmes qui survivent. À la lumière de cette théorie, on a soutenu que les invasions des Barbares infusèrent une vie nouvelle à la société occidentale ; qu'on peut voir le résultat dans la splendide floraison de l'architecture romane ; que la troisième génération issue du croisement des conquérants et des conquis, produisit un type sexuel intermédiaire, « artistique », qui inventa le gothique. Pendant la période romane, les éléments masculins prédominèrent, les autres arts furent soumis à l'architecture (art viril) et se développèrent selon des tendances abstraites ; en philosophie même, les universaux constituaient le réel, et le droit faisait peu de place à l'empirisme ; la femme idéale était une adolescente, à la gorge peu développée, aux hanches minces ; en un mot, l'homme voyait la femme comme un homme incomplet, masculus orbatus vel occasionatus (un homme diminué ou au rabais). On observe dans le gothique une douceur et une mollesse tout à fait inconnues au style roman : les images du Christ deviennent moins sévères, la loi se mitige, l'observation de la nature s'accentue et le traitement des détails décoratifs devient exquis ; la peinture de paysage commence à poindre, l'homme prend envers la femme une attitude d'hommage servile. Mais, en même temps, l'homme essaie de se révolter contre l'excès d'élément féminin qu'il sent en lui, et on voit surgir la satire misogyne de Jean de Meung et la persécution des sorcières ; des reflets semblables se produisent dans la philosophie et la mystique. À la Renaissance, le surplus d'éléments hétérosexuels cesse chez les deux sexes et il en résulte un équilibre : l'homme veut être Apollon et Hercule en même temps, le type de femme qui prévaut n'est plus la jeune fille, mais la femme adulte, la mode accentue les sexes par la « brayette » chez les hommes et le ventre saillant chez les femmes. Des phénomènes analogues dans l'histoire de la Chine, de la Grèce ancienne et du monde occidental semblent donner consistance à la loi qui veut qu'à la naissance d'un type culturel spécifique les signes masculins et féminins sont très évidents et leur contraste bien tranché.

Aperçu historique

Antiquité gréco-romaine

Peu de gens se rendent compte aujourd'hui qu'à l'origine de ce qui a été jusqu'à hier un des fondements de notre art, le nu, il y eut une disposition psychologique particulière des Grecs. Le culte de la nudité absolue était pour les Grecs une conséquence de leur idée de la perfection humaine ; il revêtait donc un aspect éthique, et non seulement physique ; conscients de ce qui était implicite dans la beauté physique, ils évitèrent la sensualité et l'esthétisme. Cette union du physique et du psychique leur permit de donner forme humaine à des idées abstraites : statues de divinités qui ont littéralement hanté l'imagination occidentale pendant des siècles, revêtant tour à tour de nouveaux contenus éthiques, chrétiens ou héroïques, jusqu'au moment où – pendant le néo-classicisme –, incapables d'exprimer une idée, elles se réduisirent à une simple enveloppe (souvent à un masque) de perfection formelle.

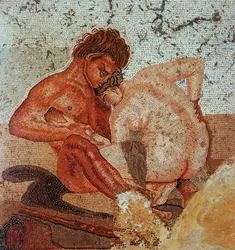

Si la sexualité est ainsi sublimée dans l'art grec, on peut se demander s'il y a lieu de parler d'érotisme à son sujet. Peut-on parler d'érotisme à propos des processions de satyres ithyphalliques peintes sur les vases archaïques déposés dans les tombeaux, si l'on sait que ces images étaient censées favoriser la fertilité de la terre, du bétail et la palingénésie ? Cette même idée faisait placer dans les champs, aux carrefours et dans les maisons des termes de l'Hermès arcadien avec indication plastique du phallus. La fonction d'éloigner le mauvais œil, propre au phallus, n'a rien d'érotique, pas plus qu'un autre objet qui avait le même but, l'œil apotropaïque. Les guides mal informés disent qu'il faut voir une vantardise du propriétaire dans une peinture du vestibule de la maison des Vettii à Pompéi : un Priape qui pèse sur une balance son énorme phallus. Il n'en est rien : le phallus était comparé pour sa fonction fécondatrice aux fruits, aux céréales et aux légumes qu'on vend au poids au marché. L'érotisme est, cependant, assez manifeste dans les images du phallus exhibées lors des fêtes de Dionysos et des farces populaires appelées phlyakes, dont on conserve le souvenir dans les vases du ive siècle. Et l'aspect érotique avait certainement voilé, sinon oblitéré, la destination rituelle primitive d'une petite statue hellénistique en terre cuite qu'on peut voir au musée de Mykonos, une femme nue qui chevauche un phallus pourvu de roues. À Rome, pendant les fêtes des Liberalia, un phallus était porté en procession sur un chariot par les routes de campagne et plus tard même en ville. Mais quoiqu'on chantât à ces occasions des couplets grivois, lorsqu'une matrone couronnait solennellement l'objet, c'était pour implorer une bonne récolte (pro eventibus seminum). Pendant les fêtes de Faunus, les Lupercalia, les adeptes du dieu flagellaient sur leur passage les femmes avec des lanières découpées dans la peau d'une chèvre qu'on venait d'immoler : il ne s'agissait pas seulement de sadisme, mais l'on supposait que les femmes ainsi frappées devenaient fécondes. Quant aux lampes décorées de phallus et placées dans les tombeaux, elles étaient censées augmenter la vertu magique de la lumière régénératrice du mort. Les religions à mystère transmises de l'Orient à Rome firent croître l'importance des symboles sexuels auxquels on attribuait le pouvoir de faire renaître périodiquement les plantes, de multiplier le bétail et de perpétuer la race humaine. La sexualité religieuse est manifeste en certains détails des grandes fresques de la villa des Mystères à Pompéi. Il s'agit d'un rite, les « épousailles » (hieros gamos) d'une mortelle avec le dieu : l'union s'effectue symboliquement par le dévoilement d'un crible d'où surgit le phallus. Ce rite faisait peut-être partie des mystères de Dionysos.

Comme dans la mythologie grecque, l'amour est souvent violent, les scènes d'enlèvement et de violence charnelle sont très nombreuses dans l'art : un exemple entre tous, la lutte des Centaures et des Lapithes pendant un banquet de noces. Cet érotisme-là atteint son paroxysme dans la légende de Penthésilée, reine des Amazones, et d'Achille, qui devait inspirer au temps du romantisme le drame frénétique de Kleist. Les vases peints abondent en scènes de luxure et de figures représentant la vie sexuelle courante : l'hétaïre et l'éphèbe, ce dernier salué parfois par les mots ho pais kalos (« oh ! le beau garçon ! »). Plusieurs peintres des âges classique et hellénistique sont connus pour avoir peint des mythologies érotiques : Parrhasios, Aristeidès, Pausias, Nikophanès, Ktésiklès ; mais il ne reste rien de leurs œuvres. Praxitèle représenta Aphrodite nue, mais sa nudité avait une signification rituelle ; la statue surgissait au milieu d'un jardin luxuriant : encore un symbole de fécondité.

À l'époque hellénistique, on note la fréquence des groupes érotiques dits symplegmata : une de ces sculptures, deux amants qui s'embrassent (un relief de l'Ara Grimani au musée archéologique de Venise), fut souvent copiée par les artistes de la Renaissance, notamment Titien. L'aspect le plus piquant de l'érotisme hellénistique est représenté par le groupe en marbre d'Aphrodite, Pan et Érôs au musée national d'Athènes : le dieu-bouc, souriant, porte la main sur la déesse nue, celle-ci le menace avec une sandale ; en haut, Érôs enfant cherche à ramener la paix. Surprise pour les modernes que nous sommes : cette sculpture érotique était un ex-voto religieux de la fin du iie siècle avant J.-C. Enfin la Vénus Callipyge (Naples) qui montre ses fesses (le même geste est accompli par une courtisane dans une figuration de l'art de la période classique) est le point final de cet art où religion et érotisme sont inextricablement liés. L'influence hellénistique se fit fortement sentir dans le monde romain, les scènes d'accouplement dans le Lupanar de Pompéi en sont un corollaire. Le côté pornographique est aussi évident dans un camée d'agate du cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale : l'empereur Héliogabale, nu et ithyphallique, conduit un bige auquel sont attelées des femmes nues ; l'inscription Epixenos (étranger), qui fait allusion au fait qu'Héliogabale avait introduit des coutumes de l'Orient, indique qu'il s'agit d'une satire, mais Théophile Gautier prit la chose au sérieux et fit dire à d'Albert dans Mademoiselle de Maupin : « Ma garde-robe est mieux montée que la tienne, Héliogabale, et bien autrement splendide... j'ai aussi attelé à mon char des courtisanes nues ! »

Occident

On ne parlera ni du Moyen Âge (il connut une vie érotique intense, mais qui a été avare de documents figuratifs de ce genre, même sur les rites des sorcières qui continuaient des cérémonies magiques très anciennes) ni de la Renaissance (le geste du jeune homme qui introduit la main dans la jupe de la jeune fille dans la célèbre fresque de Francesco Del Cossa, 1436-1478, au palais de Schifanoia à Ferrare, est une exception, et la fameuse illustration du « Triomphe de Priape » dans l'Hypnerotomachia de Polyphile n'est qu'un écho de figurations classiques), pour rencontrer une période franchement érotique au xvie siècle. L'auteur de l'Hypnerotomachia caressait, d'un style précieux, tous les charmes d'une nymphe endormie ; il appartenait au milieu culturel de la Vénétie, de même que Giorgione dont la Vénus (musée de Dresde) devait servir de modèle à celles de Titien et aux nymphes, bien plus piquantes, de Lucas Cranach. Or le but de ce genre de tableaux est le même que se proposait Matteo Bandello décrivant une beauté nue dans son lit pour que les courtisans prissent feu à ce récit, le même qui était déclaré dans une lettre de l'Arétin : « Je crois que Messer Iacopo Sansovino va vous orner la chambre avec une Vénus si vraie et si vivante qu'elle doit remplir de luxure la pensée de tous ceux qui la regardent. » Le Parmesan, d'autre part, peignait pour l'Arétin une Madone à la rose qui, avec son divin enfant, ressemblait par son geste et l'élégance de ses membres, plutôt à Vénus avec Cupidon.

L'Arioste décrivait Angélique enchaînée au rocher d'Ébude, victime destinée à un monstre, et les peintres ne se fatiguaient jamais de peindre Andromède pour exciter les gentilshommes voluptueux et pervertis : en particulier, l'Andromède de Titien et la Libération d'Arsinoé du Tintoret révèlent des penchants sadiques par le contraste des membres nus des belles victimes avec l'acier des armures et les lourdes chaînes. En quête de sujets alléchants, on pillait la mythologie et même l'histoire sainte. Sujets favoris : Suzanne et les vieillards, Loth et ses filles (en particulier les nus des adolescentes dans le tableau de Joachim Wtewael à l'Ermitage), Joseph et la femme de Putiphar, Salomé, Judith, Samson et Dalila, Bethsabée, la Madeleine, les saintes martyres, la Charité romaine (la jeune fille qui donne le sein à son père prisonnier), la mort de Cléopâtre et celle de Didon, le jugement de Pâris, Hylas et les nymphes, Hercule et Omphale, Hercule et Déjanire, etc. Les maniéristes, surtout ceux du Nord (par exemple Bartholomeus Spranger, H. Goltzius), ajoutèrent à ces thèmes une note de gaillardise, l'école de Fontainebleau un traitement voluptueux. Certains thèmes tirés des homélies, qui avaient déjà été des lieux communs au Moyen Âge, tels la vanité des choses humaines et le triomphe de la Mort, fournirent un prétexte à des compositions où l'érotisme s'allie au macabre. Au commencement du xvie siècle, Hans Baldung Grien et Niklaus Manuel Deutsch montrent la Mort qui embrasse une jeune femme, avec un avant-goût du vampirisme qui fascinera les romantiques. Au xviie siècle, tandis qu'en Italie la peinture officielle se conformait aux préceptes, inspirés par la Contre-Réforme, des Due dialoghi... degli errori de Pittori par Giovanni Andrea Gilio da Fabriano (1564), et se préoccupait de ne pas fourvoyer les âmes (à tel point que dans une peinture, aujourd'hui perdue, d'une église de Rimini, l'archange de l'Annonciation était pourvu d'une « barbe blanche »), en Hollande une quantité de gravures traitèrent des sujets grivois et même scabreux, avec un réalisme qui frise la caricature (par exemple Joseph et la femme de Putiphar de Rembrandt). Dans la peinture, l'allusion érotique est souvent discrète, par exemple une femme qui enlève ses bas, une toilette matinale, etc. (tableau de Jan Steen à Buckingham Palace). Mais comme l'expression des sentiments humains dispose après tout d'une gamme assez limitée, l'extase mystique peut aussi bien suggérer la pâmoison érotique : l'exemple célèbre est la Sainte Thérèse du Bernin, et il y a une quantité de visages de « belles âmes » de saintes et de martyres qui n'auront pas à changer d'expression pour devenir les jolies voluptueuses du xviiie siècle français. La production artistique de caractère érotique et scabreux de l'époque de la joie de vivre est considérable : il suffit ici de nommer l'œuvre galante de grands peintres comme Boucher (tableaux destinés au boudoir de Mme de Pompadour) et Fragonard (La Gimblette, La Chemise enlevée, Les Hasards heureux de l'escarpolette, etc.). Les thèmes érotiques sombres et même sinistres qui forment un courant souterrain du romantisme furent annoncés par Heinrich Füssli ( Fuseli) dès la fin du xviiie siècle (il y a de lui toute une série de dessins dont l'obscénité est à peine voilée par l'art) et ne pouvaient manquer d'inspirer les peintres comme ils inspirèrent les écrivains ; c'est surtout à la fin du siècle qu'il y eut une éclosion de peintures et gravures d'un caractère érotique souvent scabreux et aussi satirique : Félicien Rops et Aubrey Beardsley sont les plus connus ; d'ailleurs, l'exotisme luxurieux et sanglant qui avait inspiré Delacroix dans la première partie du xixe siècle réapparut à la fin du siècle avec un air non plus dramatique, mais élégiaque et langoureux, dans l'œuvre de Gustave Moreau. L'Apparition suggéra à Huysmans des pages qui sont l'expression typique de l'érotisme décadent. L'érotisme triomphe dans l'œuvre des surréalistes (Salvador Dalí, Max Ernst, Delvaux, Leonor Fini) et prend des nuances mystérieuses et louches chez Balthus (dont La Leçon de guitareappartient plutôt à la pornographie), franchement sadiques chez Alfred Kubin, caricaturales chez George Grosz. Même l'art abstrait n'est pas exempt de suggestions érotiques. Le philosophe écossais Samuel Alexander a écrit : « Si le nu est traité de façon à réveiller chez le spectateur des idées et des désirs appropriés au sujet matériel, c'est du faux art et de la mauvaise morale. » Mais qui peut assurer que même les moins réalistes des représentations du nu ne soient capables de troubler le spectateur ? Kenneth Clark confesse que, devant le Nu bleu de Matisse, il se retire embarrassé, et que le Torse de Brancusi, une version du buste féminin tellement simplifiée qu'elle est simplement composée de deux cylindres obliquement rapprochés sous un cylindre plus haut, lui semble « plus troublant et moins décent » que la Vénus de Cnide. Contrairement à l'opinion d'Alexander, Clark écrit : « Dans le mélange de souvenirs et de sensations provoqués par les nus de Rubens et de Renoir, plusieurs sont appropriés au sujet matériel ». Ces mots d'Alexander étant souvent cités, il est nécessaire d'insister sur ce qui est évident et de dire qu'aucun nu, pour abstrait qu'il soit, ne devrait manquer de réveiller chez le spectateur quelque trace de sentiment érotique, au moins la plus faible nuance, et que, s'il ne fait pas cela, c'est du mauvais art et de la fausse morale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Frédérique DEVAUX : enseignante à l'université de Paris-VII et à l'École nationale supérieure Louis-Lumière, écrivaine

- René MILHAU : diplômé d'études supérieures de philosophie

- Jean-Jacques PAUVERT : écrivain

- Mario PRAZ : ancien professeur à l'université de Rome

- Jean SÉMOLUÉ : agrégé des lettres, ancien professeur de première supérieure au lycée Henri-IV, Paris

Classification

Médias

Autres références

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL et Baldine SAINT GIRONS

- 10 184 mots

- 5 médias

...prétention d'ignorer la culpabilité qui résulte de toute tentative pour « réaliser » l'amour. S'il existe assurément une « santé » de l'érotisme face aux conduites morbides des idéalistes, reste que la « possession » fera toujours problème à celui qui, s'efforçant vers l'amour,... -

ASAG

- Écrit par Marie-Odile MÉTRAL-STIKER

- 401 mots

Technique amoureuse de l'amour courtois, l'asag se définit par son écart avec l'union conjugale. L'apparition de l'orgasme vaginal dépendant de la durée de l'acte sexuel, c'est-à-dire du temps indispensable à la préparation du désir féminin, l'épouse, au Moyen Âge, comme à bien d'autres époques,...

-

KALIFA DOMINIQUE (1957-2020)

- Écrit par Quentin DELUERMOZ

- 1 258 mots

- 1 média

L’historien Dominique Kalifa était spécialiste d’histoire du xixe siècle et, plus particulièrement, d’histoire des imaginaires et des sensibilités.

Né à Vichy (Allier) le 12 septembre 1957, reçu à l’École normale supérieure en 1978, agrégé d’histoire, Dominique Kalifa enseigne un temps...

-

MODE, sociologie

- Écrit par Philippe BESNARD et Olivier BURGELIN

- 5 693 mots

- 1 média

Du point de vue psychanalytique enfin, le vêtement est à la fois ce qui dissimule le corps, et en particulier les parties sexuelles, et en même temps ce qui le met en valeur et tient la curiosité sexuelle en éveil. Le vêtement a donc pour but de satisfaire des tendances contradictoires, ce qui le rend... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- GUILLAUME D'AQUITAINE (1071-1127)

- FIN'AMOR

- GREC ART

- ARABE LITTÉRATURE

- JAPONAISE LITTÉRATURE

- CHINOISE LITTÉRATURE

- VAMP

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- LATINE LITTÉRATURE

- AMÉRICAINE LITTÉRATURE

- JAPONAIS CINÉMA

- UNDERGROUND CINÉMA

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- ÉGYPTIENNE LITTÉRATURE, Antiquité

- SEXUALITÉ

- TARZAN

- SCHNEEMANN CAROLEE (1939-2019)

- SMITH JACK (1932-1989)

- ZENO THIERRY (1950- )

- BIDGOOD JAMES (1933-2022)

- HAMMER BARBARA (1939-2019)

- MAMBÉTY DJIBRIL DIOP (1945-1998)

- VON PRAUNHEIM ROSA (1942- )

- TAKABAYASHI YOICHI (1931- )

- JARMAN DEREK (1942-1994)

- LYNE ADRIAN (1941- )

- FONTEYNE FRÉDÉRIC (1968- )

- FANTA REGINA NACRO (1962- )

- ÉROTISME, art

- ÉROTISME, littérature

- ITALIENNE LITTÉRATURE, des origines au XVIIe s.

- FEMME IMAGE DE LA

- INDE, langues et littératures

- ÉROTISME, cinéma

- FÉMINITÉ

- DESPENTES VIRGINIE (1969- )