ESCLAVAGE

Article modifié le

Quatre millénaires nous séparent des premières traces écrites que nous ayons de l'existence de l'esclavage : une tablette sumérienne intitulée Le Péché du jardinier, déposée au musée des Antiquités orientales d'Istanbul. Depuis l'apparition des civilisations rurales jusqu'au xviiie siècle en Europe, jusqu'au xixe siècle dans la plupart des autres continents, l'esclavage a constitué la forme la plus répandue de l'organisation du travail, la base de la structure de l'économie. Pour alimenter les marchés d'hommes, les négociants ont dû organiser de très vastes migrations, qui ont atteint leur paroxysme dans le bassin méditerranéen durant l'Antiquité, puis sur les rives de l'Atlantique après la découverte du Nouveau Monde et la création des plantations coloniales. C'est dans ce sens que Werner Sombart a pu dire : « Nous sommes devenus riches parce que des races entières sont mortes pour nous : c'est pour nous que des continents ont été dépeuplés. »

Jonathan Swift a dénoncé, au début du xviiie siècle, le caractère absurde de la servitude en caricaturant les classes possédantes, représentées par des êtres difformes, des animaux domestiques, de doctes professeurs, voire des technocrates. À cette époque, en effet, une crise morale commençait à secouer les sociétés esclavagistes chrétiennes que troublaient la coexistence du droit au génocide et du devoir d'évangéliser, la nécessité de mettre en valeur les richesses des colonies, mais, en même temps, de préparer le royaume de Dieu.

Est-ce le langage ou est-ce la couleur de la peau qui dessine la vraie frontière entre l'homme et l'animal ? ou Dieu a-t-il créé l’homme noir simultanément avec les oiseaux ou les reptiles, ou le sixième jour en même temps que l'homme ? Telles furent les questions auxquelles s'efforcèrent de répondre, à la fin du xviiie et au début du xixe siècle, des hommes, de plus en plus nombreux, qu'inquiétait le manque de précision de la Genèse, à une époque où les hommes de science se préoccupaient d'inventorier et de classer les êtres vivants. Le souvenir de ces querelles est bien oublié aujourd'hui. De plus, celui de l'institution qui les a suscitées s'est, lui aussi, perdu. En dépit de l'importance économique de l'esclavage, de la gravité des problèmes philosophiques et moraux qu'il posa, on ne peut manquer, en effet, d'être frappé par le petit nombre de faits historiques à relater.

Les dates de quelques révoltes malheureuses, le souvenir de la guerre de Sécession, le texte de résolutions internationales, voilà tout ce qui nous est parvenu du travail de ces hommes envers qui l'Occident est redevable, malgré tout, d'une grande partie de sa puissance économique et de son niveau de vie actuels.

Analyse de l'institution

De l'anthropophagie à l'esclavage « doux »

L'esclavage a fait son apparition au cours d'une phase déjà évoluée de l'économie. À partir d'un certain moment, l'homme n'a plus tué son ennemi ou son débiteur. Il ne l'a plus éliminé en tant que consommateur concurrent. Au lieu de l'utiliser sous la forme la plus directe, l'anthropophagie, il a projeté de le transformer en travailleur auxiliaire dont le niveau de vie réduit lui permettait d'améliorer le sien. Il convient de ne pas perdre de vue qu'un tel calcul est très rare dans les sociétés animales (fourmis) et que certaines sociétés humaines dites « primitives », isolées par les forêts tropicales ou les océans, en Amazonie, en Afrique centrale, en Insulinde ou en Océanie n'ont même jamais dépassé le stade de l'anthropophagie. La première fonction sociale de l'esclavage, que l'on désigne par les qualificatifs « doux » ou « ancien », fut donc de préserver le prisonnier et de lui permettre de travailler pour le profit d'un maître, sinon charitable, au moins conscient de son intérêt à long terme. C'est ce « besoin réciproque que le pauvre a du riche et que le riche a du pauvre » qui, selon le mot de Fustel de Coulanges, « fit les serviteurs ».

L'esclavage remplissait une fonction équivalant à celle des « domestiques » de notre société bourgeoise, et il était naturel qu'une certaine fidélité le rattachât à la maison antique. Une servitude aussi douce avait une base exclusivement patriarcale. Le nouveau venu se joignait aux membres de la grande famille antique.

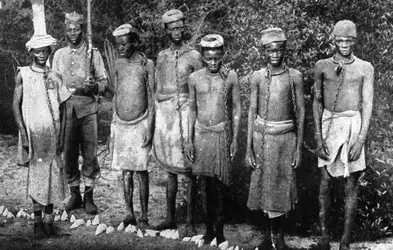

La constitution des troupeaux d'hommes

Dans la seconde forme d'esclavage, l'homme est réduit à une situation comparable à celle de l'animal. Dans ce système, l'homme est la chose de son maître, à l'instar du cheval ou du bœuf. De nombreux exemples de cette forme d'esclavage peuvent être trouvés dans l'histoire. C'est ainsi qu'à Sumer les prisonniers étaient traînés au moyen de laisses passées dans des anneaux fixés à leur nez, comme les bovins.

Xénophon décrit ainsi le traitement réservé par Cyrus à ses captifs : « Dans les voyages, il les conduisait vers l'eau, comme des bêtes d'attelage. Quand il était l'heure de dîner, il s'arrêtait pour les faire manger, afin qu'ils ne fussent pas atteints de boulimie. De cette manière, ces gens, aussi bien que les nobles, l'appelaient leur frère, quoique ses soins ne tendissent qu'à perpétuer leur esclavage... »

Tous les attributs de la propriété, transmise à nous par le droit romain, s'appliquaient donc à la chose humaine. L'esclave pouvait être loué ou cédé à bail.

Afin de « maximiser » la rentabilité des troupeaux d'hommes, les frais d'entretien devaient être réduits au strict minimum et il paraît naturel que Caton, dans son De re rustica, ait donné les meilleurs conseils d'économie au propriétaire du latifundium. C'est ainsi que la nourriture devait être rationnée à « cinq livres de pain depuis l'instant où les esclaves commencent à bêcher jusqu'à la maturité des figues ; pour le reste du temps, la ration sera réduite à quatre livres ». Ces rations devaient être réduites en cas de maladie. Enfin, les serviteurs dont le rendement déclinait devaient être revendus à un autre maître moins avisé. Tant que les guerres et la traite des Noirs alimentaient en quantités suffisantes les marchés d'esclaves, les maîtres enrayaient leur reproduction. En effet, le coût de l'élevage de l'enfant humain, dont la croissance est lente, aurait grevé lourdement les frais d'exploitation des entreprises. C'est ainsi que, dans la cité antique, les nouveau-nés issus d'esclaves étaient le plus souvent exposés.

Mais, notamment dans le Nouveau Monde, après l'abolition de la traite et du fait de la rareté du matériel humain qui s'ensuivit, les maîtres ont, au contraire, favorisé la reproduction des esclaves et ont procédé à l'élevage des nouveau-nés. C'est ainsi que les femmes, selon Colhoun, étaient tenues, au xvie siècle, d'avoir un enfant chaque année. « Imbert, dans ses conseils aux acheteurs d'esclaves, souligne la nécessité de faire attention aux organes sexuels des Noirs, d'éviter d'acquérir des individus qui les ont peu développés ou mal conformés. On craignait qu'ils ne fussent de mauvais procréateurs » (G. Freyre).

Les méthodes d' eugénisme furent, semble-t-il, inventées par les Nord-Américains qui s'attachèrent à améliorer les croisements de races humaines pour obtenir les travailleurs les plus robustes. Après l'abolition de l'importation des esclaves en 1808, certaines plantations se livrèrent à l'élevage humain pour pouvoir revendre les croîts sur le marché.

Esclavage et technique

On a vu que c'est essentiellement pour couvrir les besoins des entreprises en main-d'œuvre que fut créée l'institution esclavagiste. Il n'est pas douteux que le latifundium ou la plantation américaine devaient leur prospérité à l'existence de l'esclavage. En effet, dans ces entreprises agricoles dont la superficie était très importante, les rendements élevés étaient atteints grâce à l'utilisation d'importants troupeaux d'hommes.

Dans une thèse fameuse (1924), Lefebvre-Desnouettes a soutenu que la disparition du travail servile résultait de deux découvertes techniques qui, du xiie au xive siècle, ont bouleversé les conditions économiques : l'attelage moderne et le gouvernail d'étambot à charnière (ce dernier, en facilitant l'utilisation de la voile, aurait permis de supprimer le travail des galériens). Il est difficile de croire que ces deux découvertes, même fondamentales, aient pu, à elles seules, jouer un tel rôle. En effet, certains travaux ne peuvent être exécutés que de main d'homme. Il en est ainsi, par exemple, de la cueillette du coton, puisque les premiers essais de moisson mécanique n'ont été entrepris dans le sud des États-Unis que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. On comprend alors que, même longtemps après la découverte de l'attelage, les Américains aient continué d'importer ou d'élever des esclaves.

Les justifications de l'inégalité entre les hommes

Si l'on met à part le système « doux », le niveau de vie des esclaves organisés en troupeaux est donc réduit au point d'obtenir la plus forte rentabilité de la production agricole, pour le profit des maîtres. Or, cette inégalité se doublait du racisme, qui doit être considéré, selon nous, comme un essai de justification pseudo-scientifique de l'inégalité sociale.

La richesse des maîtres ne pouvait provenir que de l'inégalité. La société esclavagiste est donc égoïste et elle se fonde sur la négation de la dignité humaine des esclaves. « L'utilité des animaux privés et celle des esclaves sont à peu près les mêmes, écrivait Aristote ; les uns comme les autres nous aident par le secours de leur force corporelle à satisfaire les besoins de l'existence [...]. Ainsi la guerre est-elle en quelque sorte un moyen naturel, puisqu'elle comprend cette chasse que l'on doit donner aux bêtes fauves et aux esclaves qui, nés pour obéir, refusent de se soumettre [...]. L'esclavage est donc un mode d'acquisition naturel, faisant partie de l'économie domestique. Celle-ci doit le trouver tout fait ou le créer, sous peine de ne point amasser ces moyens de subsistance indispensables à l'association de l'État et à celle de la famille » (Politique).

Lorsque, plus tard, certains Pères de l'Église se sont d'abord prononcés en faveur de l'institution, ils l'ont fait soit en songeant à l'esclavage utile, patriarcal, « doux » (saint Paul, par exemple), soit en recherchant des justifications morales. C'est ainsi que, chez saint Augustin, l'esclavage est une punition imposée au pécheur. L'homme, être raisonnable, fait à l'image de Dieu, créé libre, doit rester libre. C'est le péché « qui fait que l'homme tient l'homme dans les chaînes et toute sa destinée ; et cela n'arrive que par le jugement de Dieu, en qui il n'est point d'injustice, et qui sait mesurer les peines aux démérites ». Enfin, chez saint Thomas, les relations entre maîtres et serviteurs se situeront en dehors des rapports de justice : « Il ne doit pas y avoir de droit spécial du maître ou du père car c'est le bien privé d'une personne ou d'une famille et la loi concerne le bien commun de la cité et du royaume. » C'est pourquoi, entre un maître et son esclave, il n'y a pas de justice stricte, mais une espèce de justice qu'on appelle « économique », au sens d'ὀικ́ια, « maison ».

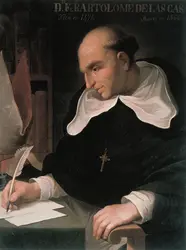

Au xvie siècle, Bartolomé de Las Casas, évêque dominicain, devait apporter une nouvelle justification à la constitution de troupeaux humains et à leur commerce. Ce conquistador repenti, ému par la situation pitoyable des Indiens exposés à la cruauté des Espagnols, a laissé un tableau saisissant du début de la conquête. Son Histoire des Indes eut un retentissement considérable en Europe. Poursuivant sa campagne en faveur des malheureux Indiens, Las Casas se dépensa en démarches et en supplications. Il en arriva peu à peu à convaincre Charles Quint de prendre des mesures de protection en faveur de ses sujets indiens d'Amérique. Mais, attaqué par les colons qui menaçaient de se rebeller au cas où ils n'auraient plus de captifs pour assurer le travail des terres, Las Casas commit l'imprudence de recommander l'utilisation d'esclaves noirs et les premiers bâtiments négriers amenèrent d'Afrique la chiourme qui devait relayer ses protégés sur les plantations.

Un siècle plus tard, Bossuet apporte son appui à l'esclavage pratiqué par la France lors de ses disputes avec Jurieu. La discussion engagée par l'évêque de Meaux avec le pasteur protestant était subtile. Jurieu soutenait que l'esclave était libre faute d'un accord librement consenti entre lui et le maître. Bossuet niait l'existence d'un tel pacte qui lui semblait incompatible avec l'état de servitude. « De condamner cet état, ce serait entrer dans les sentiments que M. Jurieu lui-même appelle outrés, c'est-à-dire dans les sentiments de ceux qui trouvent toute guerre injuste : ce serait non seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois, mais ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état et n'oblige point les maîtres à les affranchir. »

Le Code noir

La première protection légale des esclaves fut « octroyée » par la fameuse ordonnance de mars 1685, ou « Code noir ». Or, la lecture de ce code, à notre époque « sociale », est très décevante. Ce texte ne semble apporter aucun progrès par rapport aux coutumes les plus barbares. À la première évasion de l'esclave, et si celle-ci durait plus d'un mois, il avait les oreilles coupées et était marqué de la fleur de lys. À la deuxième, il avait le jarret coupé. À la troisième, c'était la mise à mort. Il nous paraît étrange, aujourd'hui, que le Code noir ait pu apparaître comme apportant des progrès sensibles au sort des esclaves et que son édiction ait pu exciter la fureur des maîtres, tyrans locaux contre lesquels l'Administration paraît bel et bien avoir été impuissante. Pas plus que l'Église à ses débuts, la royauté n'aurait eu le pouvoir de placer des barrières infranchissables devant l'esclavage. Elle y avait d'ailleurs recours elle-même, largement, sur les mers et dans les colonies. Un certain nombre des dispositions de l'ordonnance de 1685, visiblement inspirées par le clergé, donnaient cependant une existence légale à la famille de l'esclave : son mariage était désormais solennisé comme celui de l'homme libre ; si le consentement du maître est nécessaire, ce dernier ne peut imposer le mariage à un esclave contre son gré. Les membres de la même famille ne pouvaient être vendus séparément.

À plus de trois siècles de distance, le Code noir nous paraît avoir eu surtout pour résultat de hisser l'esclave du rang de la brute où l'avaient ravalé les socratiques à un niveau intermédiaire entre les biens meubles et les hommes libres.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre BERTHE : maître assistant à l'École pratique des hautes études, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales

- Maurice LENGELLÉ : professeur à l'Institut d'étude et de développement économique et social, Paris

- Claude NICOLET : maître de conférences à la faculté des lettres et sciences humaines de Caen

Classification

Médias

Autres références

-

ESCLAVAGE, notion d'

- Écrit par Universalis

- 1 406 mots

Presque toutes les sociétés humaines, à un moment de leur développement, ont eu recours à l'esclavage, mode extrême d'exploitation et de domination d'individus par d'autres. Le terme « esclave », dérivé du latin médiéval sclavusdésignant les « slaves » réduits en esclavage...

-

TRAITE DES ESCLAVES - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean BOULEGUE

- 241 mots

8 août 1444 Vente publique d'Africains (blancs et noirs) à Lisbonne.

1518 Charles Quint crée le système de l'asiento (monopole de l'État et concession à des particuliers).

1602 Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, modèle des compagnies concessionnaires...

-

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 194 mots

- 1 média

La lutte pour l'abolition de l'esclavage commence au xviiie siècle, menée par les Britanniques Granville Sharp et William Wilberforce, les Américains Anthony Benezet et John Wesley ou le Français Guillaume Raynal. En France, en dépit de la Déclaration des droits de l'homme et...

-

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES EMPIRES COLONIAUX EUROPÉENS - (repères chronologiques)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 184 mots

1789Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

1791 Révolte de Saint-Domingue menée par Toussaint Louverture.

1793 Abolition de l'esclavage à Saint-Domingue.

1794 Abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises.

1802 Rétablissement de l'esclavage dans les colonies...

-

ABOLITIONNISME, histoire de l'esclavage

- Écrit par Jean BRUHAT

- 2 944 mots

- 3 médias

Le mot désigne le mouvement en faveur de l'abolition de l' esclavage, ses partisans étant eux-mêmes connus sous le nom d'abolitionnistes. Les origines de ce mouvement sont anciennes. Cependant, il s'est surtout manifesté à partir du xviiie siècle. Il trouve alors ses justifications...

-

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI

- 7 154 mots

- 5 médias

...recommanda de concentrer les Aborigènes dans des zones « protégées » pour empêcher qu'ils ne rencontrent des colons européens ou des contractuels asiatiques. Secondé par la police, le service social reçut à la même époque pour mission de rassembler de force tous les enfants à la peau plus claire que les autres.... - Afficher les 144 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- ASIENTO

- PRODUCTION MODES DE

- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME

- ORIENT ANCIEN

- ANTIQUE DROIT

- LATIFUNDIA

- RÉVOLTES SERVILES

- ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

- CITÉ ANTIQUE

- AFFRANCHI

- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL

- PÈRES DE L'ÉGLISE

- ANTIESCLAVAGISME

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- CRÉANCES & DETTES

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain