ESCLAVAGE

Article modifié le

Histoire de l'esclavage

L'esclavage dans l'Antiquité gréco-romaine

Depuis que, dans certains écrits polémiques qui étaient assez étrangers à l'essentiel de ses analyses et de son raisonnement, Marx a, dans une formule rapide, fait reposer toute l'explication des sociétés de l'Antiquité sur la dialectique du maître et de l'esclave, établissant un rapport nécessaire entre les moyens de production propres à cette « phase » (le moulin à bras, comme il le dit symboliquement), les forces de production (la main-d'œuvre servile) et la superstructure juridique (la distinction dirimante et fondamentale entre le libre et le non-libre), la question de l'esclave antique a fait l'objet de vives controverses. Ce n'est pas cependant justifier l'esclavage, ni même récuser pour cette raison le marxisme en général, que de reconnaître qu'une explication aussi sommaire mérite d'être nuancée. Il faut essayer d'analyser dans ses détails tous les aspects qu'a pu prendre une institution comme l'esclavage pendant presque deux millénaires dans les pays de la Méditerranée, et se demander si cette forme particulière des rapports entre les hommes a revêtu, à tous les moments, la même importance dans les mécanismes économiques du monde antique.

Origine et développement

D'abord se pose une question de vocabulaire. Contrairement à ce que les textes élaborés par les juristes romains du iie ou du iiie siècle peuvent laisser croire, la conception de l'esclave-chose n'a jamais été la seule en vigueur, à aucun moment de l'histoire grecque ou romaine. C'est là plutôt une formulation relativement tardive, qui, au moment même où elle est énoncée (par Gaius, par exemple), connaît des restrictions, puisque les juristes romains s'efforcent d'octroyer quelques garanties juridiques à l'esclave, et surtout puisque, dès la fin du iiie et le début du ive siècle, renaissent, sur les grands domaines, d'autres types de demi-servitude ou de demi-liberté (le « colonat ») qui ne font que ressusciter, à plusieurs siècles de distance, des situations intermédiaires qui avaient été longtemps extrêmement courantes. Dès le départ, il faut distinguer deux formes d'esclavage concurrentielles. Il ne s'agit pas de l'opposition, admise par tous, entre un esclavage « domestique » ou « patriarcal », qui serait le propre des époques archaïques et dans lequel l'esclave, intégré à la famille, serait associé au culte et traité humainement, et un esclavage sur une grande échelle, « de plantation », dans lequel des masses serviles achetées sur le marché seraient utilisées au maximum de leur rendement, sous une forme militaire ou pénitentiaire, pour assurer au grand propriétaire (foncier le plus souvent, ou parfois d'entreprises minières, voire de gros ateliers) un profit maximal. Ces deux formes extrêmes ont bien existé – mais elles ont aussi et surtout coexisté. Il faut plutôt distinguer entre des non-libres absolus qui, vendus et achetés en masse sur des marchés spécialisés, donc le plus souvent étrangers au pays où ils échouent, sont, en fait comme en droit, la chose de leur maître, et des non-libres relatifs, qui, étant de la même race et usant de la même langue que les hommes libres, jouissent dans certains cas de droits civiques et même politiques mais non de tous. Dans le système étrusque, à côté des esclaves, il existait des sortes de serfs ou de clients qui pouvaient détenir quelques biens. Pour que Rome accorde à ces gens le droit de cité, il fallait, aux yeux du droit romain, d'abord les affranchir pour qu'ils pussent conserver leurs propriétés. Ce cas n'est pas isolé : les pénestes thessaliens, les hilotes lacédémoniens ne sont que les plus connus de ces hommes dont la situation était intermédiaire entre la liberté et la servitude.

Restent les vrais esclaves, ceux qu'on vend et qu'on achète. Le contraste est très net entre les deux grandes aires de civilisation de l'Antiquité, le domaine des « empires orientaux » (qui couvre non seulement l'Orient – Babylonie et Anatolie – proprement dit, mais, à l'époque archaïque, le monde créto-mycénien) et celui des cités grecques, italiques et romaines. Dans le premier domaine, l'esclavage, qui a toujours existé et qui a duré jusqu'au Moyen Âge et aux Temps modernes, a concerné sans discrimination tous les habitants de ces régions : dans un même groupe ethnique, cité, tribu, empire, des gens de même race peuvent être libres ou esclaves. Au contraire, dans le monde grec d'abord, puis dans le monde romain, l'esclavage des gens de race ou de langue hellène ou latine a toujours été considéré comme un scandale : il fallait le justifier, ou le supprimer. Dominante dans la phase archaïque de l'histoire grecque et romaine, cette forme de servitude a un tout autre sens que l'esclavage de l'étranger, et en 1960 Moses Finley en a esquissé une explication. L'esclave, dans les cités grecques classiques ou hellénistiques, ou à Rome à partir du iiie siècle avant J.-C., est ce qu'on a appelé l'« esclave-cheptel », qui est essentiellement un étranger, un captif, prisonnier de guerre ou victime de la piraterie. Mais aux périodes archaïques, dans l'Athènes pré-solonienne ou dans la Rome des ve et ive siècles avant J.-C., sévit une forme de servitude qui a intrigué et indigné tous les auteurs anciens : l'esclavage pour dettes. Le schéma en est simple : des « riches » prêtent de l'argent aux « pauvres », ordinairement à un taux d'intérêt usuraire ; les pauvres ne pouvant acquitter leurs dettes sont légalement forcés d'entrer en servitude du fait de la contrainte par corps (à Rome, le nexum). En général, la tradition historique fait intervenir plus ou moins brutalement un « libérateur » politique (Solon à Athènes, la lexPoetiliade 326 à Rome) qui bloque le mécanisme. On avait depuis longtemps remarqué les contradictions des récits traditionnels à cet égard : en quoi de telles dettes pouvaient-elles intéresser les créanciers ? N'y avait-il pas d'autres formes de profit que de prêter, même à des taux usuraires, aux pauvres ? Quel était l'avantage de la contrainte par corps ? M. Finley propose l'interprétation suivante : l'aspect monétaire du système n'est pas primordial, peut-être même n'est-il qu'une explication tardivement élaborée ; le prêt (pratiquement à fonds perdus) était en réalité l'achat déguisé de la force de travail du libre qui acceptait ainsi de s'aliéner pour subsister. La distinction entre le travail, produit « vendable », et la personne même du travailleur ne s'établit que longtemps après. Le créancier recherche d'abord des prestations de travail : il est obligé, pour ce faire, d'accepter aussi la personne du débiteur. À partir de cette situation, commune à toutes les sociétés antiques archaïques, l'évolution des pays du Proche-Orient (où une telle forme de servitude ne s'était peut-être pas développée sur une très grande échelle) et celle de la Grèce, puis de l'Italie, furent très différentes : en Grèce, vers le viiie siècle, se développe, avec la cité (polis), une forme de gouvernement fondée, en gros, sur la participation et sur l'idée que citoyenneté et liberté sont inséparables. Ces débiteurs réduits en servitude pour dette étaient des compatriotes, des citoyens de fait ou de droit. À un moment donné, il s'est donc produit une libération politique, et la « classe » émancipée est devenue à son tour partie intégrante de la communauté politique. La force de travail nécessaire à la production a dû être désormais recherchée dans deux directions : soit dans le salariat des hommes libres, voire dans l'entreprise individuelle, artisanale ou commerciale ; soit grâce aux « esclaves-cheptel », fournis par les guerres et la piraterie.

Justification théorique et réalités concrètes

Cette appréciation générale de l'origine et du développement de l'esclavage ne rend cependant pas compte de la réalité concrète. Il est tout à fait inexact, en effet, d'imaginer un partage des tâches, disons une division du travail, entre les hommes libres et les esclaves. Un tel partage se rencontre davantage dans les justifications théoriques de l'esclavage tel que le concevaient les Anciens que dans les faits. Rapidement, les Anciens ont pris conscience du scandale que représentait l'identification d'un homme (l'esclave, de qui l'on exige des qualités de travail et d'obéissance, voire de fidélité, tout à fait humaines) avec une chose qu'on peut vendre et acheter. Des philosophes tels que Platon et Aristote ont élaboré des théories selon lesquelles à l'esclave reviennent le travail et les tâches d'exécution, à l'homme libre, son maître, le commandement et le « loisir », en principe tout entier consacré à la vie civique. Cette théorie, qui justifierait la conception marxiste de l'existence d'une « classe » servile, base ou infrastructure du cycle de production, n'est en réalité qu'une vue utopique : elle suppose réalisé le second volet du diptyque, à savoir que l'homme libre n'est qu'un citoyen, acceptant de consacrer tout son temps à la cité. Mais à aucun moment de l'histoire cette vue n'a correspondu à la réalité.

Une très grande partie des citoyens d' Athènes, par exemple, travaillaient pour vivre, comme salariés ou comme petits artisans indépendants. Il y a donc toujours eu, à côté de la main-d'œuvre servile, une masse de pauvres. Sans parler des libres non citoyens, comme les métèques. En fin de compte, à Athènes, le nombre des esclaves n'a sans doute jamais été considérable. Inversement, et cela est essentiel, de même qu'il n'y a aucune solidarité économique entre les hommes libres, de même le sort des esclaves ne présente aucune unité : depuis l'esclave domestique, serviteur dans la maison, jusqu'aux bagnards employés par l'État ou par les sociétés fermières dans les mines et les chantiers publics, on trouve toutes sortes de situations ; en particulier, un grand nombre d'esclaves exercent à leur compte un petit métier, en habitant à l'extérieur de la demeure du maître et en se contentant de lui verser une rente. L'existence de ces deux sociétés parallèles explique qu'on n'entende jamais parler, en Grèce, de conflits entre la main-d'œuvre servile et la main-d'œuvre libre. À condition économique et, dirait-on volontiers, quotidienne égale (à Athènes, rien, dans le costume, ne les distingue), il ne peut y avoir concurrence pas plus que solidarité entre libres et esclaves puisqu'une condition juridique fondamentalement différente les sépare : la liberté, c'est-à-dire essentiellement la jouissance des droits de citoyen. Quand les guerres ou les troubles donnent aux esclaves l'occasion de rompre avec leur condition, ce n'est pas une « amélioration » de leurs moyens de subsistance qu'ils recherchent, mais, comme les esclaves du Laurion en 429, la liberté, et d'abord la liberté physique par la fuite.

À Rome et en Italie, la situation est à peu près identique. Au départ, le même mot désigne l'étranger et l'esclave. Mais à Rome, à partir du ive siècle avant J.-C., une particularité du droit public vient donner à l'esclavage une dimension un peu différente de ce qu'il fut en Grèce : l'esclave affranchi, loin d'être assimilé à l'étranger domicilié, comme à Athènes, est un citoyen de plein droit : sans doute, toutes les fonctions ne lui sont pas ouvertes, mais il jouit de l'intégralité des droits civiques et d'une grande partie des droits politiques. Dès le ive siècle, le nombre des affranchis était si grand que le problème de leur intégration régulière dans les cadres de la cité se posa avec acuité (312, censure d'Appius Claudius) ; le nombre des esclaves augmenta considérablement à Rome et en Italie à partir du iie siècle avant J.-C., et atteignit son maximum entre le ier siècle avant et le ier siècle après J.-C. ; ce fut en partie à cause des guerres de conquêtes en Afrique, en Grèce et en Orient, bientôt en Gaule (César vendit, dit-on, un million de Gaulois en dix ans), en Germanie ou dans les Balkans. Cependant, ces masses d'esclaves barbares n'auraient pas été jetées sur le marché si elles n'avaient trouvé des acheteurs : la baisse du nombre des moyens et petits propriétaires, ruinés durant les guerres puniques, la concentration de la propriété foncière (provenant souvent de confiscations) entre les mains d'un petit nombre, le développement de l'élevage ou de monocultures « spéculatives » (vigne, oliviers) au détriment de la polyculture céréalière expliquent, avec l'extension des latifundia, le besoin de main-d'œuvre servile en Italie et en Sicile. Cette dernière se trouve en dehors des cadres civiques ; elle est en outre plus stable, puisqu'elle échappe aux mobilisations comme aux tentations du départ à la ville : c'est ce qu'explique l'historien Appien dans une page célèbre. En tout cas, les esclaves qu'on rencontrait alors, soit enchaînés soit au contraire livrés à eux-mêmes avec leurs troupeaux sur les routes de transhumance, sont bien des étrangers, Thraces, Bithyniens, Syriens. Ce sont eux – ces esclaves ruraux – qui suscitent les seuls grands mouvements de révolte servile qui se succèdent en Sicile en 136-133, puis en 106 avant J.-C., en Italie depuis 194 jusqu'en 73 avec la terrible guerre de Spartacus. Mouvements ambigus : haine de maîtres cruels, révoltes devant un régime de travail « concentrationnaire » ou devant l'ignominie du spectacle gladiatorien ; mais aussi révolte nationale d'étrangers prisonniers qui se cherchent des chefs et qui ne songent qu'à retourner dans leur patrie d'origine, comme les compagnons de Spartacus, auxquels s'étaient joints, au dire de Salluste, des hommes libres réduits à la même misère que les esclaves. Que la répression ait été féroce, et que la propriété des esclaves soit considérée comme un droit garanti par l'État, c'est certain. Encore ne faut-il pas oublier que, à tout moment, du sein de la société libre, surgissent des hommes qui, pour des raisons en général politiques, proposent ou pratiquent des affranchissements ou des libérations d'esclaves pour grossir les rangs de leurs fidèles (Catilina, Clodius) : on passe donc, par degrés insensibles, de l'esclave au mercenaire, la transition étant assurée par le gladiateur. L'esclavage romain, au dernier siècle de la république, apparaît par instants plus comme une déportation ou un transfert de main-d'œuvre militaire que comme un mécanisme économique.

Les grandes familiaed'esclaves ne disparaîtront pas, même lorsque l'arrêt de la conquête en aura provisoirement tari les sources ; jusque vers la fin du iie siècle, de grandes fortunes sénatoriales reposent sur des centaines, voire des milliers d'esclaves. Si cela reste pourtant exceptionnel à Rome comme dans les villes des provinces, chaque famille aisée possède un assez grand nombre d'esclaves. Cependant, cette société servile est aussi diversifiée que la société libre qui lui est non pas tant superposée que parallèle. Entre les esclaves publics, ceux de l'empereur, et les esclaves privés, la différence des statuts juridiques est déjà sensible. Celle des situations concrètes, économique et psychologique, est encore plus grande, peut-être, entre l'esclave rustique et l'esclave urbain, entre les centaines de serviteurs d'une grande domusurbaine et l'unique esclave du petit artisan, entre le verna, né dans la maison et souvent aimé comme un fils, et le gladiateur. Lorsqu'en 61 après J.-C., à la suite de l'assassinat du préfet de la ville, Pedanius Secondus, le Sénat décida la mise à mort de tous les esclaves de sa familiaurbana, le peuple libre de Rome se sentit solidaire des malheureux et l'on évita de peu une émeute. L'existence de toute une « société servile » n'est étonnante que parce qu'elle est une sorte de doublet, de reflet de la société libre : très souvent, le statut de l'esclave dépend, en fait, de celui de son maître. Cette société servile débouche sur le monde des affranchis, dont les liens juridiques, sentimentaux et religieux avec leur maître sont si forts qu'ils portent son nom. Le pouvoir impérial, qui tantôt limite, tantôt favorise la tendance aux affranchissements, se présente volontiers comme l'élément intégrateur qui va faciliter le passage du monde de la servitude à celui de la liberté : en utilisant des affranchis à tous les niveaux, y compris les plus hauts, du gouvernement (par exemple, sous Claude, sous Commode) ; en créant, sous le signe du culte impérial, les augustales, sorte de « noblesse » réservée aux meilleurs des affranchis. Dans le monde romain, les affranchis représentent ce qu'on pourrait appeler la classe « économique », par opposition aux libres citoyens, qui sont soit des rentiers du sol, soit des salariés, soit des assistés. L'affranchi n'a en général obtenu son affranchissement qu'après s'être déjà sinon enrichi, du moins constitué un certain bien grâce à un métier ; c'est lui qui, dans un monde où le travail restera toujours un peu méprisé, assurera le plus souvent la fonction économique et commerciale.

Certes, les révoltes d'esclaves ont été nombreuses, mais elles ont toujours échoué. Les causes de ces échecs successifs semblent multiples : la difficulté d'organiser un soulèvement dans une structure agricole où la densité démographique était faible, l'infériorité du commandement et, encore une fois, de l'armement des insoumis. Mais sans doute faut-il aussi alléguer le manque de cohésion des rebelles autour d'un chef et d'un programme politique. Peut-être les idées d'une direction ou d'une revendication formulée ne pénétraient-elles pas les masses des révoltés. Ceux-ci se seraient joints au mouvement plus par colère ou désespoir que dans le but de reconstruire une société plus humaine à leur égard. L'Empire romain a vu son existence compromise à plusieurs reprises par des révoltes qui se transformaient rapidement en guerres, mais ces guerres ne faisaient qu'aboutir à des renforcements successifs de l'autorité établie.

C'est ainsi que Diodore raconte qu'au iie siècle avant J.-C. les esclaves siciliens, soulevés par Eunus, battirent successivement quatre préteurs et un consul et qu'il fallut plus de deux armées avant d'en venir à bout. Spartacus, avec 70 000 fugitifs, battit à plusieurs reprises l'armée romaine. Il fallut tous les efforts des meilleurs généraux pour l'écraser dans la bataille de Brindes (71 av. J.-C.) où tombèrent 40 000 esclaves. Faute de déboucher sur des républiques démocratiques, il convient cependant de noter que l'esclavage pratiqué dans la cité antique a trouvé à la longue, et grâce à l'affranchissement, les solutions économiques les moins malheureuses.

L'esclavage au Moyen Âge

L' esclavage a continué d'être pratiqué d'une manière quasi ininterrompue dans le bassin méditerranéen au profit des nations chrétiennes aussi bien que musulmanes. Le Roussillon, le Languedoc et la Provence continueront, pendant tout le Moyen Âge, à pratiquer les rafles d'esclaves sur les rivages orientaux (Chronique de Morée). Les archives de Marseille et de Perpignan abondent en actes visant à réglementer ces rapts. Toutefois, on doit observer que l'esclavage n'a joué qu'un rôle limité dans la vie économique intérieure des pays de l'Europe occidentale entre le bas Empire et les grandes découvertes.

On doit observer, au cours de cette période, qu'une autre solution économique relativement satisfaisante a été apportée à l'esclavage. Lorsque, sous l'influence du droit franc, l'Église et les seigneurs attribuèrent des terres à d'anciens captifs, ceux-ci devenaient « esclaves chasés » (servi casati), c'est-à-dire qu'ils bénéficiaient d'une maison et d'un lopin de terre. Ils furent appelés plus tard « serfs ». La continuation naturelle et humanisée de l'institution esclavagiste fut donc le servage, qui servit à son tour d'introduction au métayage.

L'asiento

Le mot asiento a été adopté par les historiens français, le plus souvent sous les formes « assiento » ou « assiente », pour désigner le monopole de la traite des esclaves noirs dans les colonies espagnoles d' Amérique. Mais sa signification en droit public espagnol, du xvie au xviiie siècle, est beaucoup plus étendue. Un asiento est un contrat entre la Couronne et un particulier ou une compagnie – à peu près ce que le français classique désigne par le mot « parti » –, par lequel l'État concède à l'asentista(« traitant » ou « partisan ») un certain nombre de privilèges : le plus souvent, un monopole commercial, généralement assorti d'exemption d'impôts ou de taxes. L'intérêt public y trouve son compte, soit que l'État vende la concession contre une avance forfaitaire ou une participation aux recettes, soit qu'il y voie le moyen d'encourager une entreprise utile à sa politique ou au bien commun du pays.

Rôle dans l'économie coloniale

Les asientos conclus par la monarchie espagnole concernent tous les aspects de la vie économique : avances et transferts d'argent, bail à ferme de divers impôts, fournitures pour l'armée et la marine. La pratique des asientos remplit aussi un rôle essentiel dans l'activité économique de l'Amérique coloniale : perception des impôts indirects tels que l'alcabalaet les taxes sur les boissons ; monopole de la vente des cartes à jouer ; ferme des transports pour le compte de la Couronne ; traite des esclaves ; commerce du mercure, du bois « brésil » ; pêche des perles ou du corail ; exploitations minières (cuivre, alun, mercure) ; activités industrielles, comme la fabrication de la bière, du savon ou de la poudre à canon. D'autres asientos, plus caractéristiques de la politique de colonisation, encourageaient l'acclimatation en Amérique d'espèces animales ou végétales de l'Ancien Monde : animaux de bât, ver à soie, plantes tinctoriales ou arbres à épices.

On s'explique toutefois que le monopole de la traite négrière ait été l'asiento par excellence : l'importance des intérêts qu'il mettait en jeu et les possibilités qu'il ouvrait à la vaste contrebande des produits manufacturés faisaient de son attribution une des plus grosses affaires du commerce international. Il est d'ailleurs très significatif et bien caractéristique de l'insuffisance des réseaux commerciaux de l'Espagne – qui ne possédait pas de comptoirs de traite en Afrique – que les bénéficiaires de l'asiento aient presque toujours été des étrangers.

L'histoire de l'asiento, dans ses traits essentiels, peut se résumer en quelques grandes étapes.

Prépondérance portugaise

Du début du xvie siècle à 1595, il n'y a pas d'asiento général. La Couronne espagnole concède ou vend à des particuliers des licences d'importation pour des quantités très variables d'esclaves : 4 000, en 1518, pour la concession à Laurent de Gorrevod, aussitôt revendue à des marchands génois ; 4 000 encore en 1528, dans le contrat avec H. Ehinger, représentant des Welser. Mais souvent, il ne s'agit que de quelques têtes, au profit d'un fonctionnaire ou d'un négociant. Vers le milieu du xvie siècle, Séville est le grand marché où se négocient les licences.

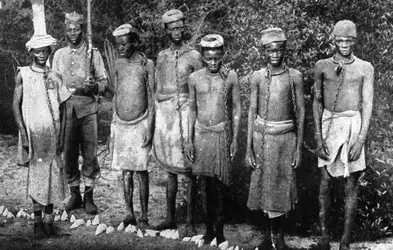

Mais les véritables fournisseurs d'esclaves sont les Portugais, maîtres des factoreries africaines. Après l'union des deux couronnes d'Espagne et du Portugal, en 1580, ils affirment ouvertement leur prépondérance dans le trafic esclavagiste. À partir de 1595 et jusqu'à la rébellion du Portugal en 1640, c'est avec des marchands de Lisbonne que le roi d'Espagne conclut des asientos généraux, portant sur l'introduction aux Indes occidentales de 4 000 à 5 000 esclaves par an, contre une redevance de 20 à 25 ducats par tête (asientos Gómez Reynel, Rodríguez et Váez Coutinho, Rodríguez de Elvás, Rodríguez Lamego, Gómez Ángel). Plus de 150 000 Noirs furent ainsi importés légalement en Amérique en un demi-siècle, sans compter bon nombre d'esclaves introduits en contrebande.

Influence hollandaise

Dans une troisième période, jusqu'à la fin du xviie siècle, le contrôle de la traite est aux mains des Hollandais, soit qu'ils fournissent en captifs les asentistasgénois (Grillo et Lomelín ; Barroso del Pozo et Porcio) ou castillans (García et Siliceo), soit qu'ils pratiquent depuis Curação une fructueuse contrebande. En 1685, quand l'asiento est officiellement concédé à Balthazar Coymans, marchand-banquier d'Amsterdam, puis, de 1694 à 1701, à une compagnie portugaise soutenue par le gouvernement de Lisbonne, la traite américaine devient ouvertement une affaire de caractère international.

L'obtention du privilège de l'asiento fut un des enjeux de la guerre de la Succession d'Espagne. En 1701, Philippe V concéda à la Compagnie française de Guinée, qui ajouta à son nom « et de l'Asiento », le droit d'importer, en dix ans, 48 000 Noirs en Amérique espagnole. Pour le gouvernement français et les gros actionnaires de la compagnie, Samuel Bernard, Crozat, les commerçants malouins, c'était le moyen de s'introduire officiellement dans le grand commerce des Indes occidentales. L'échec fut cependant complet, en raison des difficultés d'approvisionnement en esclaves et de la contrebande anglo-hollandaise, favorisée par les fonctionnaires espagnols des ports américains. D'autre part, les gouvernements français et espagnol épuisèrent les ressources financières de la compagnie en disposant du produit des emprunts et en exigeant d'elle des avances extraordinaires.

Évolution du privilège de l'asiento

Ces difficultés ne découragèrent pas les ambitions de l'Angleterre, qui ne cessa de réclamer à son profit le privilège de l'asiento, en raison surtout des facilités exceptionnelles qu'offrait la traite à la pratique de la contrebande. En 1713, l'asiento fut attribué à l'Angleterre et confié à la South Sea Co. (Compagnie de la mer du Sud), fondée en 1711, par une disposition de droit international annexe au traité d'Utrecht. Il prévoyait l'importation, en trente ans, de 144 000 Noirs en Amérique, contre un droit de 33 pesos et demi par esclave et une avance de 200 000 piastres au gouvernement espagnol. La compagnie bénéficiait de divers privilèges (ouverture des ports, établissement de facteurs, droit de cabotage), auxquels s'ajouta bientôt celui du vaisseau de permission. Elle recueillit auprès du public anglais des capitaux importants et joua en outre un rôle essentiel dans la consolidation de la dette flottante britannique en transformant en actionnaires les créanciers de l'État.

En dépit des guerres et des difficultés d'application, le privilège de la compagnie anglaise dura jusqu'en 1759. Ce n'est sans doute pas de la traite elle-même que la compagnie tira ses plus gros bénéfices : le marché hispano-américain des esclaves perdait beaucoup de son importance au xviiie siècle, en raison de la croissance de la population indigène et métisse et du développement du système du péonage pour dettes dans les grandes haciendas. C'est ainsi que la compagnie n'importa au Mexique, de 1715 à 1733, qu'une centaine d'esclaves par an et que le prix de la main-d'œuvre servile ne cessa de baisser dans les domaines continentaux de l'Espagne. Mais les profits retirés du vaisseau de permission et de la contrebande à bord des navires négriers étaient sans conteste infiniment plus substantiels.

À l'expiration du privilège anglais, l'asiento passa à un groupe de commerçants basques (contrat Uriarte et Compañía general de negros) de 1765 à 1779. Puis le gouvernement espagnol adopta une politique plus souple, aboutissant en 1789 à une liberté d'importation à peu près complète, qui favorisa surtout les plantations cubaines. Avec l'adhésion de l'Espagne, en 1817, au traité abolissant la traite négrière, prend fin, après trois siècles, l'histoire de l'asiento, expression privilégiée du capitalisme commercial des premiers temps modernes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre BERTHE : maître assistant à l'École pratique des hautes études, directeur du Centre d'études prospectives et d'informations internationales

- Maurice LENGELLÉ : professeur à l'Institut d'étude et de développement économique et social, Paris

- Claude NICOLET : maître de conférences à la faculté des lettres et sciences humaines de Caen

Classification

Médias

Autres références

-

ESCLAVAGE, notion d'

- Écrit par Universalis

- 1 406 mots

Presque toutes les sociétés humaines, à un moment de leur développement, ont eu recours à l'esclavage, mode extrême d'exploitation et de domination d'individus par d'autres. Le terme « esclave », dérivé du latin médiéval sclavusdésignant les « slaves » réduits en esclavage...

-

TRAITE DES ESCLAVES - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean BOULEGUE

- 241 mots

8 août 1444 Vente publique d'Africains (blancs et noirs) à Lisbonne.

1518 Charles Quint crée le système de l'asiento (monopole de l'État et concession à des particuliers).

1602 Création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, modèle des compagnies concessionnaires...

-

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 194 mots

- 1 média

La lutte pour l'abolition de l'esclavage commence au xviiie siècle, menée par les Britanniques Granville Sharp et William Wilberforce, les Américains Anthony Benezet et John Wesley ou le Français Guillaume Raynal. En France, en dépit de la Déclaration des droits de l'homme et...

-

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES EMPIRES COLONIAUX EUROPÉENS - (repères chronologiques)

- Écrit par Sylvain VENAYRE

- 184 mots

1789Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

1791 Révolte de Saint-Domingue menée par Toussaint Louverture.

1793 Abolition de l'esclavage à Saint-Domingue.

1794 Abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises.

1802 Rétablissement de l'esclavage dans les colonies...

-

ABOLITIONNISME, histoire de l'esclavage

- Écrit par Jean BRUHAT

- 2 944 mots

- 3 médias

Le mot désigne le mouvement en faveur de l'abolition de l' esclavage, ses partisans étant eux-mêmes connus sous le nom d'abolitionnistes. Les origines de ce mouvement sont anciennes. Cependant, il s'est surtout manifesté à partir du xviiie siècle. Il trouve alors ses justifications...

-

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI

- 7 154 mots

- 5 médias

...recommanda de concentrer les Aborigènes dans des zones « protégées » pour empêcher qu'ils ne rencontrent des colons européens ou des contractuels asiatiques. Secondé par la police, le service social reçut à la même époque pour mission de rassembler de force tous les enfants à la peau plus claire que les autres.... - Afficher les 144 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- ASIENTO

- PRODUCTION MODES DE

- COMPAGNIES DE COMMERCE MARITIME

- ORIENT ANCIEN

- ANTIQUE DROIT

- LATIFUNDIA

- RÉVOLTES SERVILES

- ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

- CITÉ ANTIQUE

- AFFRANCHI

- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL

- PÈRES DE L'ÉGLISE

- ANTIESCLAVAGISME

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- CRÉANCES & DETTES

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain