ESPAGNE (Arts et culture) La langue

Article modifié le

L'espagnol dans le monde

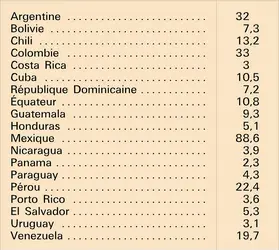

Nombre de locuteurs

L'Espagne compte quarante-six millions de locuteurs. En Amérique hispanique, les statistiques portent sur la population totale des pays, bien que plusieurs milliers d'indigènes ne soient pas vraiment bilingues.

Les États-Unis ont vu s’accroître de manière notable le nombre d’hispanophones (près de 47 millions en 2008). Mentionnons également la présence de locuteurs aux Philippines, au Moyen-Orient (judéoespagnol) et en Afrique (Ceuta, Melilla...).

La péninsule Ibérique

Le castillan (castellano) « est la langue espagnole officielle de l'État » (Constitution du 6 déc. 1978) et « les autres langues espagnoles seront également officielles dans chacune des communautés autonomes en accord avec leurs statuts ». La situation linguistique varie selon les régions. À l'est, la Catalogne, les provinces du Levant et les îles Baléares sont bilingues : le catalan, sous différentes variantes, est la langue parlée usuelle pour une partie importante de la population ; elle est le moyen d'expression d'une littérature vivante et de plusieurs journaux. Au centre-nord, dans quelques vallées pyrénéennes, on parle encore des dialectes aragonais. Dans les provinces de Biscaye (Bilbao), Guipúzcoa (San Sebastián) et Álava (Vitoria), le basque est abondamment parlé et écrit. En suivant la côte cantabrique vers l'ouest, on rencontre l' asturien (continué plus au sud par le léonais), en régression, mais qui tente de se conserver. À l'extrême nord-ouest, le galicien est parlé, sous deux variétés, et possède une littérature essentiellement poétique. Dans le reste de l'Espagne, seul le castillan s'emploie, avec des variantes locales, principalement l'andalou, caractérisé par sa phonétique au consonantisme très relâché, sa prosodie spécifique et un lexique souvent original. Le parler de la Vieille-Castille est le plus traditionnel. À Madrid, où se mêlent des populations d'origines diverses, le parler subit peu à peu une influence andalouse, surtout dans les quartiers périphériques.

Un parler argotique familier fait des emprunts à l'argot gitan (caló), lorsque ses mots perdent leur caractère secret (beata, « peseta » ; chaval, « enfant » ; gachó, « homme »), et on fabrique des termes par déformation de la langue courante. La phraséologie populaire est très développée (estar chiflado, « être toqué, maboule » ; tomar el pelo, « se moquer de, railler »...). Certains faits phonétiques ou grammaticaux dénotent des niveaux de langue, du populaire (tomao pour tomado, güevo pour huevo), au vulgaire (haiga pour haya, subjonctif de haber ; siéntensen pour siéntense, « asseyez-vous » ; me se olvidó pour se me olvidó, « j'ai oublié » ; si él vendría pour si él viniera, « s'il venait »).

Des institutions comme la Real Academia Española ou l'Institut de coopération ibéroaméricaine tentent de freiner, dans la mesure du possible, la trop rapide différenciation de l'espagnol péninsulaire et de l'espagnol américain. On constate que, même lorsqu'il s'agit de néologismes désignant des objets bien définis, l'accord n'est pas réalisé. Le magnétophone a connu au moins quatre formes : magnetófono qui a remplacé magnetofón en Espagne, et grabador, grabadora employés en Amérique.

L'Amérique

La situation actuelle de l'espagnol en Amérique est complexe, étant donné sa grande extension et les divers facteurs de différenciation régionale (ethniques, sociaux, géographiques).

On a remarqué que les langues indiennes de la cordillère des Andes sont plus riches en consonnes que celles des plaines : on constate que l'espagnol andin a souvent tendance à réduire l'expression vocalique (que ce soit à Quito ou même à Mexico), alors qu'au contraire les consonnes sont faiblement prononcées à Caracas ou aux Antilles. Le substrat indigène est toujours difficile à déceler dans la phonétique : l'espagnol paraguayen (les quatre cinquièmes de la population sont bilingues) a hérité l'attaque dure glottale devant l'initiale vocalique des mots, selon le modèle du guarani. Mais c'est surtout dans le domaine lexical que se trouvent les marques de l'influence indigène. En voici quelques exemples. Sont empruntés au nahuatl (Mexique) : tomate, aguacate (« avocat », le fruit), tiza (« craie »), jícara (« tasse à chocolat »), chicle (« chewing gum ») ; à l'arawak : canoa (dès 1492), cacique, maíz, batata, hamaca, huracán (« ouragan ») ; au caribe (caraïbe) : curare, piragua (« pirogue »), caimán ; au quechua (Équateur, Pérou, Bolivie) : vicuña (« vigogne »), alpaca, coca, pampa, carpa (« tente »), china (« jeune Indienne »), soroche (« mal de montagne ») ; hablar signifie à la fois « parler » et « disputer », sur le modèle du quechua rimana ; au tupi (Brésil), et guarani (Paraguay et Argentine) : tapioca, mandioca (« manioc »), jaguar, tatú, tapir.

Les dialectologues ont distingué jusqu'à vingt-trois zones de différenciations linguistiques ; on peut les regrouper en quatre aires générales : le Mexique ; la zone caraïbe (Amérique centrale, Antilles, côte vénézuélienne) ; la zone andine (des Andes vénézuéliennes au Sud chilien, en passant par la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie) ; le Río de la Plata (Argentine, Uruguay et sud du Paraguay).

Certaines caractéristiques s'étendent à toute l'Amérique hispanophone, comme le « seseo » (ciego, avec |θ|, prononcé siego), ou sont très répandues, comme le « yeísmo » (valla prononcé comme vaya), et on trouve dans les zones archaïsantes (Amérique centrale) ou dans celle où le parler rural a conquis la ville (Río de la Plata) le « voseo » (du type vos cantás, « tu chantes », en face de la forme péninsulaire tú cantas). Parmi les traits morphologiques, signalons l'abondance des diminutifs de prénoms par le procédé de la palatisation (Gonzalo → Chalo ; Graciela → Chela ; Jacinto → Chinto), et de toute autre catégorie à l'aide de -ico (les habitants de Costa Rica sont surnommés les ticos tellement ils emploient zapaticos, canastico, gatico...) ou de -ito (ahorita, adiosito...). Les suffixes à valeur augmentative ou extensive sont également très fréquents : -ada, « action faite (par, avec) » : limpiada, afeitada (« un coup de rasage ») ; -ado, « collectif » : estudiantado, alumnado, campesinado ; -lón, « d'exagération » : conversalón (« bavard »), pedilón (« quémandeur »), subilón (« qui monte à la tête »)...

Le lexique américain est, dans son ensemble, le lexique espagnol. Certaines préférences se sont cependant imposées : colorado, « rouge » (esp. rojo) ; caminar, « marcher » (andar) ; palo, « bois » (madera) ; pelear, « se disputer » (reñir) ; cáscara, « écorce » (corteza). Des zones archaïsantes, comme Saint-Domingue, ont conservé des formes ou des sens anciens : catar, « regarder » ; necesidad, « misère » ; curioso, « soigneux ».

Bien souvent, ce sont des développements locaux : camión désigne l'autobus à Mexico, et le materialista est le conducteur de camions de matériaux. Un même objet est désigné, suivant les lieux, par des mots différents. « Veston » se dit saco, paltó, americana ou chaqueta. Inversement, en langue populaire, clavo sera l'argent au Texas, un ennui au Mexique, une farce en Argentine. La llanta sera la jante à Caracas (comme à Madrid), mais le pneu à Bogotá. Certains mots très courants en Espagne (coger, « prendre » ; pico, « bec ») ne peuvent être employés partout étant donné leur connotation obscène. Enfin, certaines zones sont soumises à l'influence étrangère, comme le Río de la Plata (italianismes) et le Mexique (calques de l'anglais : viaje redondo, « round trip » ; se rentan carros, « rent à car » ; esperar por, « to wait for »).

Autres zones hispanophones

L'espagnol est parlé abondamment dans les États du sud des États-Unis, à Porto Rico, où l'acculturation est très poussée, dans quelques territoires africains et aux Philippines, où il disparaît peu à peu devant l'anglais et la principale langue indigène, le tagalog. Le créole de Curaçao, dans les Antilles (le papiamento), renferme de nombreux éléments espagnols, mêlés à du portugais et à quelques mots hollandais. Un parler créole espagnol existe sur la côte colombienne atlantique.

Le judéo-espagnol désigne l'ensemble des parlers employés par les Juifs expulsés d'Espagne à la fin du xve siècle et pendant le xvie siècle. Il se situe tout autour du bassin méditerranéen. Ces communautés, repliées sur elles-mêmes, ont conservé un grand nombre de traits linguistiques du xvie siècle : en phonétique, la distinction des sifflantes sourdes et sonores ; en morphologie, les formes primitives so, esto (pour soy, estoy) et des mots comme agora (ahora), adobar, « préparer ». On distingue le ladino (langue calque religieuse) et le djudezmo parlé.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bernard POTTIER : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de linguistique générale à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Médias

Voir aussi