ESQUIMAUX ou ESKIMO

Article modifié le

Préhistoire

Il est aujourd'hui à peu près admis par l'ensemble de la communauté scientifique que les Eskimo sont des mongoloïdes dont les ancêtres sont venus de Sibérie, par le détroit de Béring, peupler d'ouest en est l'Arctique américain et le littoral groenlandais. D'autres hypothèses donnant aux Eskimo soit une origine amérindienne, soit une provenance asiatique et un peuplement d'est en ouest par la voie du Spitzberg et du Groenland n'ont pas été retenues.

Les lointains ancêtres (Protoeskimo) de ces populations ayant une langue commune, l'eskaléoute, pourraient avoir été des chasseurs nomades d'Asie centrale, qui auraient été refoulés vers le nord de la Sibérie et auraient pénétré, il y a 10 000 ans, dans le Nouveau Monde par la Béringie, vaste pont terrestre de 1 500 kilomètres de largeur qui rattachait la Sibérie à l' Alaska à cette époque glaciaire, avant d'être à nouveau immergé à la fonte des glaciers, il y a environ 8 000 ans, pour redevenir un détroit.

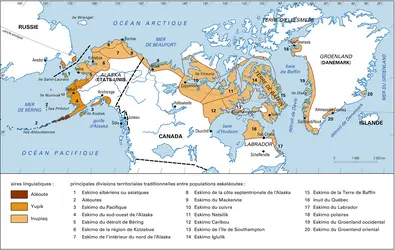

Dans l'état actuel des connaissances linguistiques, ethnologiques et archéologiques, on peut distinguer au moins deux grandes vagues de peuplement de l'Arctique nord-américain à partir de la région du détroit de Béring – celle des Paléoeskimo et celle des Néoeskimo – qui demeurent difficiles à relier entre elles. Les actuels Aléoutes et les Yuit, locuteurs de la langue yupik, seraient les descendants des Paléoeskimo, tandis que les Inuit, parlant l'inupiaq, seraient issus de la vague néoeskimo, porteuse de la culture thuléenne, qui s'est propagée d'ouest en est il y a à peine 1 000 ans.

En remontant le temps, nous trouvons donc en premier lieu la culture thuléenne, celle des Eskimo chasseurs de baleines, qui, à la faveur d'un réchauffement climatique à la fin du Ier millénaire de l'ère chrétienne, se sont installés en quelques générations dans tout le Grand Nord, progressant depuis l'Alaska jusqu'au Groenland. Possesseurs de kayaks et d'umiaq (grandes barques de peaux utilisées pour la chasse à la baleine franche et pour les migrations) et de traîneaux à chiens, habitant alternativement dans de grandes maisons semi-souterraines, en forme de trèfle, faites de pierres, tourbe et os de baleine, ou sous la tente, ils vivaient essentiellement des mammifères marins, qu'ils chassaient au moyen de harpons reliés à des flotteurs. À l'occasion, ils poursuivaient les animaux terrestres de la toundra, caribous et bœufs musqués, qu'ils abattaient à l'aide de lances et de flèches.

Au Groenland occidental, sous l'effet conjoint des contacts avec les Vikings – les colons scandinaves installés au sud du pays depuis 982 – et d'une adaptation climatique et écologique les amenant notamment à bien maîtriser la chasse au phoque en kayak, leur mode de vie se modifia. Ces transformations donnèrent naissance à la culture inugsuk, l'ancêtre direct de la culture groenlandaise, encore observable au xxe siècle dans certaines régions du Groenland.

Dans l'Arctique central et oriental, les Thuléens avaient été précédés par d'autres populations, les Dorsétiens, porteurs d'une tradition différente, dont l'origine aussi bien que le sort final, après les contacts avec l'envahisseur thuléen, demeurent mal connus. Antérieurement encore aux Dorsétiens, il y avait eu les Pré-Dorsétiens et, au Groenland, des groupes de nomades dont les cultures, appelées Independance I (remontant à plus de 4 000 ans), Sarqaq et Independance II, ont laissé des vestiges archéologiques. Ces diverses cultures paléoeskimo orientales (Prédorset, Independance et Sarqaq) dérivent de ce qui a été appelé la « tradition microlithique de l'Arctique » (ou T.M.A.) en raison de la taille très réduite de l'outillage de pierre, dont l'origine est l'Alaska et qui semble être apparue il y a environ 4 000 ans. La T.M.A. s'apparente elle-même à la culture de Duktai (du Paléolithique sibérien) trouvée dans la vallée de la Lena ainsi qu'au Kamtchatka.

Si leurs origines semblent bien asiatiques, rien ne permet cependant d'établir des liens de parenté entre certains de ces courants de peuplement, notamment entre les Pré-Dorsétiens et les Indépendanciens. Considérée comme distincte de la migration des gens d'Indépendance – petits groupes de nomades, chasseurs de bœufs musqués, vivant sous la tente et suivant à pied les déplacements de leur gibier dans l'archipel Arctique et le grand nord du Groenland –, la migration des Pré-Dorsétiens, apparue dans le bas Arctique il y a près de 4 000 ans, s'est développée dans tout l'Arctique oriental jusqu'au Groenland. Elle a présenté des variations culturelles régionales, tels les faciès pré-dorsétiens du Labrador et Sarqaq du Groenland. Ces groupes étaient très mobiles, ne possédant pas de traîneaux, mais de grands chiens qu'ils pouvaient avoir bâtés, et peut-être des kayaks ; ils exploitaient les ressources maritimes (les petits mammifères marins) et le caribou à l'intérieur des terres.

La culture dorset du Canada et du Groenland, qui apparaît vers l'an 800 avant J.-C., est issue de la tradition pré-dorsétienne, tout en présentant des traits nouveaux : une spécialisation accrue dans les ressources côtières, des maisons rectangulaires à moitié enterrées et surtout un art très élaboré et foisonnant, que l'on trouve sous forme de petites figurines animales ou anthropomorphes, de masques miniatures, etc.

La forte expansion thuléenne qui eut lieu du xe au xiiie siècle après J.-C. a-t-elle refoulé, exterminé ou assimilé les populations dorsétiennes, établies depuis près de 2 000 ans, mais démographiquement et techniquement plus faibles et probablement moins belliqueuses ? On sait seulement que, dans l'Arctique québécois, il y eut coexistence entre les deux populations dorsétienne (ou tunnit) et néoeskimo (thuléenne) jusqu'à la fin du xve siècle ou au début du xvie. Jusqu'à présent, entre ces chasseurs nomades mongoloïdes dorsétiens et thuléens, aucune ancestralité biologique et culturelle n'a pu être démontrée.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Joëlle ROBERT-LAMBLIN : directeur de l'U.P.R. 2147 du C.N.R.S. (dynamique de l'évolution humaine : individus, populations, espèces)

Classification

Médias

Autres références

-

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

...; les hommes y chassaient le mammouth, le bison, le rhinocéros laineux, le cheval, le renne et autres gros gibiers dont on a retrouvé les squelettes. Les ancêtres des Eskimos et des Aléoutes sont arrivés, eux, vers le milieu de l'Holocène, et leurs cultures particulières, fondées sur la chasse aux mammifères... -

ARCTIQUE (géopolitique)

- Écrit par François CARRÉ

- 6 852 mots

- 2 médias

...territoriales, politiques et économiques. Ils rassemblent moins de 500 000 individus, répartis entre plusieurs dizaines de peuples, parmi lesquels les Inuits, appelés autrefois Esquimaux ou Eskimos, en Amérique du Nord et au Groenland, sont les plus nombreux (150 000). Mais il y a aussi les Sâmes... -

FLAHERTY ROBERT (1884-1951)

- Écrit par Guy GAUTHIER

- 1 433 mots

- 1 média

...cette première tentative, qui privilégiait le pittoresque, rencontre un représentant de la maison Révillon Frères, qui souhaitait concurrencer la Hudson's Bay Company dans le commerce des fourrures. Un film sur les esquimaux pouvait devenir un moyen de publicité : ainsi naquit Nanook of the North. -

GESSAIN ROBERT (1907-1986)

- Écrit par Joëlle ROBERT-LAMBLIN

- 1 007 mots

Professeur au Muséum national d'histoire naturelle, ancien directeur du musée de l'Homme, Robert Gessain était à la fois médecin, ethnologue, psychanalyste et explorateur. Ces multiples appartenances ont contribué à la richesse et à l'originalité toute particulière de sa vie et de son œuvre....

- Afficher les 16 références

Voir aussi