ESTOMAC

Article modifié le

Les maladies de l'estomac

On vient de voir que la régulation physiologique de l'estomac est relativement complexe, car elle fait appel à de nombreux facteurs et mécanismes s'imbriquant les uns dans les autres et s'équilibrant mutuellement. Du fait même de cette complexité, l'estomac est sujet à des dérèglements fonctionnels dont on ne connaît pas toujours la cause. Ceux-ci conduisent à une mauvaise digestion gastrique ( dyspepsie) se traduisant par des symptômes que nous connaissons tous, tels que des sensations de lourdeur, de ballonnement, d'aérophagie, par exemple. Mis à part ces pathologies fonctionnelles et exception faite du cancer gastrique, heureusement relativement rare, les affections de loin les plus importantes par leur fréquence et leur gravité sont liées d'une façon ou d'une autre à la sécrétion acide.

Défaut de sécrétion acide

Dans la maladie de Biermer, on assiste à une disparition totale de la sécrétion acide. Elle résulte de la destruction progressive des glandes acidosécrétrices par des autoanticorps que le malade fabrique contre ses propres cellules pariétales. La conséquence la plus importante est l'installation d'une anémie pernicieuse (autre nom de la maladie) due à une carence en vitamine B12. En effet, nous avons déjà mentionné que la cellule pariétale sécrétait le facteur intrinsèque nécessaire à l'absorption intestinale de cette vitamine. Fort heureusement, un apport exogène de vitamine B12 permet de pallier cette carence qui pourrait être mortelle. Il existe aussi des altérations moins sévères de la muqueuse gastrique, les gastrites, dans lesquelles on peut observer une diminution partielle de la sécrétion acide. Dans ces deux cas, surtout le premier, l'absence prolongée de sécrétion acide dans l'estomac conduit à un taux anormalement élevé de gastrine dans le sang, à cause de la disparition de l'inhibition exercée par l'acide sur les cellules G. Cette élévation de la gastrinémie peut avoir pour effet de provoquer une hyperprolifération des cellules pariétales et des cellules ECL. Une prolifération excessive de ces dernières cellules (hyperplasie) est peut-être liée à l'apparition des tumeurs carcinoïdes à cellules ECL parfois observées chez ces malades. Un autre inconvénient de l'absence prolongée de sécrétion acide est la perte de la fonction stérilisatrice que cette sécrétion assume normalement.

Excès de sécrétion acide

Un excès de sécrétion acide est rencontré chez un certain nombre de sujets dits hypersécréteurs. Cet excès est souvent modéré et résulte d'une simple hypertonie vagale. Une hypersécrétion acide très importante est observée dans le cas du syndrome de Zollinger Ellison. Dans cette maladie, très rare, on observe une importante hypergastrinémie due à la présence, dans le pancréas, l'estomac ou le duodénum, de tumeurs renfermant un grand nombre de cellules D. Du fait de son volume même et du dérèglement qu'elle provoque dans la sécrétion des hormones intestinales (cf. appareil digestif), l'hypersécrétion acide du syndrome de Zollinger Elisson est responsable de très importantes diarrhées. La conséquence majeure d'une hypersécrétion acide, même modérée, est une augmentation du risque d'autodigestion de la muqueuse gastrique.

Hernie hiatale et œsophagites par reflux

Dans ces affections, ce n'est pas un défaut de la sécrétion acide qui est mis en cause, mais l'effet corrosif de cette sécrétion. Dans la hernie hiatale, une partie de l'estomac est anormalement remontée à travers l'hiatus œsophagien et reste prisonnière du diaphragme. La stagnation de la sécrétion chlorhydropeptique à cet endroit provoque une érosion de la paroi gastrique, qui se manifeste par de douloureuses sensations de brûlures. Cette affection, relativement fréquente, peut conduire à une intervention chirurgicale. Dans le cas du reflux gastro-œsophagien, des manifestations de brûlure analogues sont ressenties, traduisant cette fois une érosion de la muqueuse œsophagienne. Le traitement consiste ici à utiliser des médicaments visant à renforcer le tonus du sphincter cardiaque et, surtout, à inhiber la sécrétion acide gastrique en associant aux précédents de l'alginate de sodium pour constituer un pansement gastrique.

L'ulcère gastro-duodénal

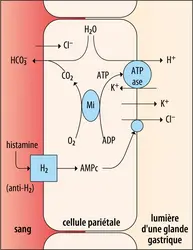

La maladie ulcéreuse se caractérise par la formation d'une lésion, l'ulcère, au niveau de la muqueuse de l'estomac et/ou du duodénum. C'est la plus fréquente des affections digestives. Quelles qu'en soient les causes premières, l'ulcère résulte finalement d'un déséquilibre entre les systèmes de protection et les mécanismes d'agression qui peuvent endommager l'épithélium. Le principal élément de protection est constitué par la barrière de mucus et de bicarbonate dont nous avons déjà parlé. Au premier rang des éléments d'agression figure la sécrétion chlorhydropeptique. Une fois la barrière de protection passée, cette sécrétion digère les cellules épithéliales et provoque progressivement la nécrose des cellules sous-jacentes. Cette lésion se produit au niveau de l'estomac (ulcère gastrique proprement dit) et, surtout, au niveau du bulbe duodénal (ulcère bulbaire, ou duodénal), plus sensible au pH acide. Non soigné, l'ulcère peut évoluer jusqu'à la perforation de la paroi. Cet événement, qui peut s'accompagner d'importantes hémorragies, nécessite un traitement chirurgical d'urgence. Fort heureusement, avant ce stade, la cicatrisation spontanée de l'ulcère peut être rapidement obtenue si l'on protège de façon durable la lésion de l'action délétère de la sécrétion acide. Cela a été entrepris de trois façons : en absorbant un médicament qui, une fois dans l'estomac et dans le duodénum, va recouvrir la lésion, faisant office de pansement ; en absorbant un médicament qui va neutraliser chimiquement l'acidité de la sécrétion (effet tampon) ; en prenant un médicament qui inhibe la sécrétion acide. C'est cette dernière solution qui donne les meilleurs résultats. On a vu, plus haut, l'importance jouée par l' histamine dans la stimulation de la sécrétion acide par la cellule pariétale. Il était donc logique d'essayer d'abord d'empêcher la stimulation des récepteurs histaminiques de type H2 localisés sur cette cellule. Les inhibiteurs de ces récepteurs H2, mis au point il y a une quinzaine d'années à partir de travaux de l'Anglais John Black (Prix Nobel de médecine), se sont avérés être des antiulcéreux extrêmement efficaces ( cimétidine ou TagametR, ranitidine ou azantacR ou RaniplexR, famotidine ou PepdineR, nizatidine ou NizaxidR). Plus récemment, une nouvelle classe de médicaments a été ouverte avec la mise au point d'inhibiteurs de l'ATPase (H+, K+), encore appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Grâce à ces inhibiteurs (notamment l'oméprazole ou la pantoprazole), l'ulcère et l'œsophagite par reflux gastro-œsophagien sont devenus des affections facilement maîtrisées en quelques semaines. Ils sont également employés aujourd'hui pour accompagner l'éradication d'Helicobacter pylori. Ce microbe, reconnu en 1980 par l'anatomopathologiste J. Robin Warren, fut étudié ensuite par Barry J. Marshall (Prix Nobel de physiologie ou médecine 2005, avec Warren). Il a une action érosive sur la muqueuse gastrique, créant peut-être et aggravant à coup sûr, jusqu'à la chronicité, les ulcérations gastro-duodénales, voire leur cancérisation. L'éradication est obtenue par un traitement antibiotique (amoxicilline) pendant une semaine, suivi d'une période de mise au repos de la sécrétion acide grâce aux inhibiteurs de la pompe à protons.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Miguel LEWIN : directeur de l'unité 10 de l'I.N.S.E.R.M., hôpital Bichat

Classification

Médias

Autres références

-

ABDOMEN

- Écrit par Claude GILLOT

- 6 350 mots

- 9 médias

...l'évolution du péritoine. Le tube digestif initial est sagittal (fig. 5) et présente de haut en bas différents segments. L'œsophage abdominal est court ; l'estomac a la forme d'une poche qui dirige sa concavité, la petite courbure, du côté ventral. Le duodénum forme une anse à concavité postérieure ; une... -

CANNON WALTER BRADFORD (1871-1945)

- Écrit par Jacqueline BROSSOLLET

- 490 mots

L'un des plus grands physiologistes américains, dont le nom reste surtout attaché à la théorie de l'homéostasie. Né dans le Wisconsin à Prairie-du-Chien, Cannon entre à Harvard en 1896. Docteur en médecine en 1900, il reste dans cette université où se déroulera sa carrière ; professeur...

-

CONTRÔLE CENTRAL DE L'APPÉTIT

- Écrit par Serge LUQUET

- 5 946 mots

- 6 médias

...siège d’intégration des afférences nerveuses issues de la sphère digestive. Parmi ces signaux rapides, certains sont initiés par des mécanorécepteurs de l’estomac qui relaient, via le nerf vague vers le NTS, une information sensitive d’origine viscérale (de type viscérosensitif). Ainsi, la distension gastrique... -

DIGESTIF APPAREIL

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Claude GILLOT

- 4 745 mots

- 5 médias

L'estomac est une portion dilatée, très mobile, du tube digestif, recouverte de péritoine en presque totalité, et logée à la partie supéro-gauche de l'abdomen. Sa moitié supérieure, coiffée par la coupole diaphragmatique, se cache sous les dernières côtes gauches. La partie inférieure, seule accessible... - Afficher les 17 références

Voir aussi

- REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN

- GRP (gastrin releasing peptide)

- ŒSOPHAGE

- DUODÉNUM

- SUC GASTRIQUE

- MUCUS

- SPHINCTER

- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- HELICOBACTER PYLORI

- GLANDES

- PHYSIOLOGIE

- INHIBITEURS, biochimie

- APPÉTIT

- ŒSOPHAGITE

- EXOCRINE SÉCRÉTION

- RÉCEPTEUR, physiologie

- VITAMINE B12 ou CYANOCOBALAMINE

- BIERMER MALADIE DE ou ANÉMIE PERNICIEUSE

- PEPTIDES

- ANTIHISTAMINIQUES

- CHLORHYDRIQUE ACIDE

- PYLORE

- CONTRACTION MUSCULAIRE

- PEPSINE

- ULCÈRE DIGESTIF

- CHYME

- DYSPEPSIE

- HERNIE HIATALE

- GASTRITE

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- NEUROPEPTIDES

- VIDANGE GASTRIQUE

- CIMÉTIDINE

- HYPERCHLORYDRIE

- SUC DIGESTIF

- ULCÈRE GASTRO-DUODÉNAL

- RANITIDINE

- FACTEURS DE CROISSANCE