ESWATINI, anc. SWAZILAND

| Nom officiel | Royaume d'Eswatini (En 2018, le roi Mswati III a annoncé que le Swaziland reprenait son nom d'origine d'avant la colonisation, Eswatini.) |

| Chef de l'État et du gouvernement | Le roi Mswati III - depuis le 25 avril 1986 |

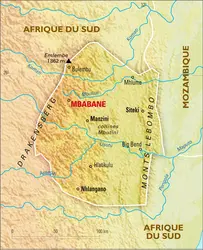

| Capitale | Mbabane (Capitale administrative et judiciaire.) , Lobamba (Capitale législative.) |

| Langue officielle | Swazi , Anglais |

| Population |

1 230 506 habitants

(2023) |

| Superficie |

17 360 km²

|

Article modifié le

Le traditionalisme érigé en principe politique

L'émergence d'une identité nationale

Le groupe swazi est né des conflits et rapprochements entre clans venant du nord de la région australe depuis le xviie siècle et tentant par la suite de résister aux attaques et dévastations liées à l'expansion zulu et à la colonisation blanche du xixe siècle. Sous l'égide de leurs trois chefs historiques (Ngwane III (17...-1780), Sobhuza I (1795-1836 ou 1839) et Mswati II (1820 environ-1868), les Swazi parvinrent à étendre leur territoire, à résister aux tentatives successives d'annexion des Zulu, puis à s'unifier sur le modèle zulu d'un peuple en armes, autour d'un appareil de gestion centralisé et d'une langue commune. La remontée vers le nord des Voortrekkers (colons blancs venant du Cap) affecta très fortement le territoire. Les Voortrekkers installèrent des républiques (Ohrigstad et Lydenburg en 1845) sur les marches du royaume et incorporèrent progressivement d'autres territoires. En 1866, la république d'Afrique du Sud absorba une partie du territoire swazi. Les Britanniques, peu intéressés, lui laissèrent la gestion du territoire et n'en prirent le contrôle qu'à la fin de la guerre des Boers (1899-1902) en transformant, en 1904, le Swaziland en protectorat, à l'instar du Bechuanaland et du Basutoland. Le pays a alors perdu les neuf dixièmes de la superficie atteinte sous Mswati II. Pis, par une proclamation de 1907, les deux tiers des terres restantes sont attribués à des colons blancs tandis que plus du cinquième de la population swazi est dépouillé de ses terres et déplacé de 1909 à 1914 dans des réserves. Sur le territoire, les Blancs disposent d'un système de gouvernement particulier (European Advisory Council), les institutions traditionnelles autour du roi et de la chefferie étant chargées, dans un système d'indirect rule des plus classiques, de la gestion des Swazi. Le roi Sobhuza II, intronisé en 1921, parviendra à éviter l'incorporation du territoire dans une Afrique du Sud versant à partir de 1948 dans l'apartheid et obtiendra, après une période d'autogouvernement, l'indépendance du pays le 6 septembre 1968 sur la base d'une Constitution inspirée du modèle de Westminster.

Une stratégie monarchiste de domination

Les institutions de l'indépendance masquaient la permanence d'un système de régulation politique parallèle fondé sur le roi, les structures politiques traditionnelles, le lignage royal des Dlamini et la chefferie. L'accès au Parlement de quelques députés du parti d'opposition du Dr Zwane, Ngwane Nation Liberatory Congress, lors des premières élections de l'indépendance en mai 1972, alors même que le parti « du roi », l'Imbokodvo National Movement, était largement majoritaire, fournit l'occasion au roi Sobhuza II de suspendre la Constitution le 12 avril 1973, d'interdire les partis politiques et les syndicats et de s'octroyer les pleins pouvoirs en s’appuyant sur les Dlamini et la quasi-totalité de la chefferie. Désormais, le roi, assisté par son Grand Conseil (le Liqoqo), est la seule autorité politique du pays et gouverne par décrets. De nouvelles élections organisées en octobre 1978 permirent la formation d'un Parlement élu au suffrage indirect par le peuple, sur une base non partisane et à travers le filtre étroit de la chefferie. Associée à la réactivation de l'ensemble des institutions traditionnelles, cette procédure permettait à la cour de contrôler le système institutionnel tout en donnant des gages formels de modernité politique.

Après plus de soixante années de règne, la mort du roi, le 21 août 1982, a ouvert une période de régence particulièrement instable. La succession royale fut d'autant plus délicate que le régime fonctionnait sans Constitution et que les rivalités entre les quelque six cents princes du sang Dlamini et les nombreux descendants du roi étaient vives.

Une première régence confiée à la reine mère Dzeliwe a conduit à la suspension du Parlement en février 1983 avec l'accord du Liqoqo, et au remplacement du Premier ministre. Le 10 août 1983, la régente était à son tour déposée au profit d'une seconde reine mère, Ntombi, mère du prince Makhosetive, désigné par le Liqoqo comme prince héritier. Devenu majeur, celui-ci accède au trône, sous le nom de Mswati III, en avril 1986 et s'attache à affaiblir tous les groupes et institutions dans son entourage ayant tenté de s'ériger en contre-pouvoirs des prérogatives royales. Il abolit le Liqoqo dont il jugeait l'influence trop forte, forme un gouvernement composé essentiellement d'hommes neufs, nomme un Premier ministre technicien bientôt remplacé, il est vrai, par un membre de la famille royale (Obed Dlamini), et change tous les députés sortants. Puis, à la suite de réformes mineures et sous la pression de revendications toujours accrues en faveur de plus de liberté, il organise en 1993 les premières élections « libres » depuis vingt ans, les partis politiques étant toujours interdits. Le pouvoir en sort conforté, sans surprise, comme il le sera lors des élections suivantes. Le roi contrôlait parallèlement, depuis le milieu des années 1990, un processus de réflexion constitutionnelle qui débouche sur une Constitution. Après avoir été ratifiée par le roi le 26 juillet 2005, elle entre en vigueur en février 2006. Cette Constitution consacre un système de gouvernement traditionnel, fortement concentré entre les mains du roi. Celui-ci nomme le Premier ministre, le cabinet, les juges et les chefs et doit approuver tous les actes du Parlement pour leur donner force de loi. Le Parlement (Libandla) est constitué d'un Sénat dont 20 membres sont nommés par le roi et 10 par la Chambre basse, laquelle est, pour sa part, formée de 55 députés élus et de 10 députés nommés par le roi. Les élections ont lieu tous les cinq ans sur une base non partisane permettant un contrôle des candidatures par la monarchie, relayée par la chefferie grâce à un système de nomination et d'élections remontantes et indirectes (appelé Tinkhundla). Les conseils locaux très contrôlés par la chefferie désignent en effet les candidats aux élections dans les circonscriptions, lesquels sont ensuite confirmés avant d'être présentés aux élections législatives. Partis politiques et syndicats ne sont pas légalisés par la Constitution. En fait, ce texte montre la complexité de la situation politique du pays. D'une part, il confirme d'un côté la prééminence du pouvoir royal – ce que consacre la Constitution et le mode d'élection sous contrôle de fait de la chefferie – et organise cependant une forme de liberté d'expression sous un contrôle très serré ; d'autre part, il maintient les restrictions à l'action de l'opposition et à la formation des partis politiques toujours interdits, mais qui tentent de s'organiser, notamment à partir de l'extérieur du pays. Les principaux partis d’opposition sont le Mouvement démocratique uni du peuple (People's United Democratic Movement, PUDEMO) créé en 1983 et le Parti démocratique swazi (Swazi Democratic Party, SWADEPA) formé en 2011. Aucun de ces partis ne peut présenter de candidats aux élections et aucun des candidats à titre individuel se revendiquant de ces formations n’a jamais été élu. Les partisans du système du Tinkhundla maintenant une monarchie autoritaire ont encore gain de cause lors des élections législatives de 2008, 2013 et 2018, qui ne sont ni multipartites ni véritablement démocratiques malgré les demandes d’évolution émises notamment par l’Union africaine. Cette même année, pour le cinquantenaire de l’indépendance du pays, le roi Mswati III décide de redonner au Swaziland son nom d’avant la colonisation britannique, Eswatini, ou « pays des Swazis » en langue swati.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Dominique DARBON : professeur de science politique à l'Institut d'études politiques de Bordeaux

- Benoît DUPIN : professeur agrégé, enseignant à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de l'Afrique du sud, rattaché au laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM)

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

...Eswatini) ou les granito-gneiss du Zimbabwe. Granites et ceintures vertes s'associent pour former les premiers cratons. D'une part, il s'agit du système du Swaziland (3 550-3 150 Ma), qui constitue le craton du Kaapvaal, dont la stabilisation semble atteinte dès cette époque. D'autre part, ils forment, avec... -

AFRIQUE AUSTRALE

- Écrit par Jeanne VIVET

- 6 102 mots

- 5 médias

L’Afrique australe comprend des États aux régimes politiques divers (monarchie au Lesotho et enEswatini, république ailleurs), plus ou moins démocratiques et stables. Les différenciations économiques et sociales sont fortes entre les pays, du fait notamment des modèles économiques et politiques... -

BANTOU

- Écrit par Luc de HEUSCH

- 8 112 mots

- 4 médias

Au Swaziland (auj.Eswatini), l'un des rares royaumes traditionnels qui aient survécu à l'ère des nouvelles nations africaines, le roi consommait les premières espèces végétales venues à maturité à l'époque du solstice d'été austral, en vertu d'un calendrier rituel luni-solaire. Toute la nation participe... -

MBABANE

- Écrit par Jean LIOU

- 392 mots

- 1 média

C'est une ruée vers l'or qui, en 1888, fut à l'origine de la fondation de Mbabane, la capitale de l’Eswatini (ancien Swaziland). Simple comptoir, la localité, qui doit son nom à la rivière locale – mbabane veut dire « amer » en siswati –, a été choisie comme capitale administrative par les Anglais...

- Afficher les 7 références

Voir aussi

- MSWATI III (1968- ) roi de l'Eswatini (1986- )

- AGRAIRES STRUCTURES

- PAUVRETÉ

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- ÉCONOMIE DUALISTE

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale