MÉSOMORPHE ÉTAT

Article modifié le

Cristaux liquides thermotropes

En 1888, un botaniste, F. Reinitzer, remarqua que la fusion d'un sel de cholestérol (le benzoate de cholestéryle) donnait lieu à l'apparition d'une substance liquide trouble qui ne se clarifiait qu'à quelque 30 0C au-dessus du point de fusion. Le physicien O. Lehmann remarqua que ce liquide trouble présentait quelques-unes des propriétés généralement associées aux cristaux ; en particulier, il était optiquement anisotrope. Il fut donc proposé de nommer cristaux liquides ces états de la matière intermédiaires entre les états cristallins solides et les liquides isotropes. Le fait que l'apparition de ces états mésomorphes se fasse par simple élévation de température a conduit à leur ajouter le qualificatif de thermotropes.

M. G. Friedel a proposé de classer les cristaux liquides en deux grandes catégories : les phases nématiques et les phases smectiques. Les molécules se prêtant à l'apparition de tels états mésomorphes sont généralement oblongues, mais il arrive que des molécules discotiques soient à l'origine de ces états (cf. infra).

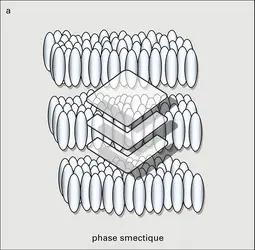

Les phases smectiques présentent des plans périodiquement empilés les uns sur les autres. Il n'existe pas de corrélation stricte entre les positions des molécules appartenant à des plans différents. Seule la distance interplanaire est constante et périodique. À l'intérieur de chaque plan, les molécules peuvent être organisées selon une périodicité bidimensionnelle ; il est donc possible, théoriquement, d'obtenir 17 états mésomorphes différents de type smectique. Dans les smectiques A et C – qualifiés ainsi selon l'ordre de leur découverte –, les molécules tournent librement autour de leur grand axe, les positions des centres de gravité ne présentent aucune périodicité. Ces deux phases ne diffèrent que par l'angle que fait le grand axe de la molécule avec la normale au plan. Des phases smectiques dites ordonnées ont été mises en évidence dans lesquelles un arrangement périodique des molécules au sein des plans a été décelé par diffraction des rayons X. La présence de réseaux bidimensionnels hexagonaux (smectiques B et H) et orthorhombiques (smectiques E et G) a pu ainsi être démontrée. L'utilisation de composés optiquement actifs permet d'augmenter encore le nombre d'états mésomorphes possibles. Dans le cas des smectiques C, dits chiraux, il existe une corrélation interplanaire entre les axes directeurs des molécules : les plans s'empilent selon une structure hélicoïdale.

Dans la phase nématique, les axes des molécules sont parallèles les uns aux autres tandis que les centres de gravité sont répartis sans aucune périodicité. L'utilisation de dérivés optiquement actifs peut conduire là encore à des structures spiralées, appelées phases cholestériques.

Contrairement aux phases smectiques, la viscosité des phases nématiques est faible, de l'ordre de quelques centipoises ; leur aspect est donc très proche de celui des liquides ordinaires. Les chaleurs latentes de changement de phase cristal liquide (nématique ou smectique) → liquide isotrope sont peu élevées en comparaison avec les transitions solide → cristal liquide. Les réarrangements structuraux les plus importants s'opèrent donc dans ce dernier cas. Les cristaux liquides – du moins ceux qui sont classifiés comme désordonnés – présentent un agencement moléculaire plus proche de celui des liquides que de celui des solides monocristallins. Les changements de phase peuvent être observés au microscope en lumière polarisée. Dans le cas des phases nématiques, apparaissent des filaments sombres et mobiles ; ce phénomène a conduit au qualificatif utilisé pour cette phase (de nêmatos : fil).

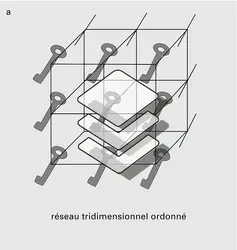

En 1965, la formation d'états mésomorphes à partir de composés discoïdes a été décrite, mais ce n'est qu'en 1977 que S. Chandrasekhar démontra l'existence de telles mésophases à partir des dérivés hexasubstitués du benzène. L'organisation provient de la ségrégation entre des parties rigides et planes et des parties flexibles d'une même molécule. Généralement, un noyau aromatique est substitué sur son pourtour par des chaînes paraffiniques. Les cœurs aromatiques s'empilent les uns sur les autres pour former des colonnes et on parle de phase colomnaire. Ces colonnes forment entre elles un réseau bidimensionnel, le plus souvent de symétrie hexagonale. Les colonnes sont séparées les unes des autres par un milieu quasi liquide constitué par les chaînes paraffiniques à l'état fondu. Si des groupements volumineux sont introduits à la périphérie, l'ordre colomnaire est défavorisé et une organisation de type « nématique lenticulaire » est préférée.

Les principaux types d'organisation associés aux cristaux liquides étant établis, il est possible de se préoccuper de la nature chimique des composés permettant leur obtention. Les phases nématiques et smectiques apparaissent toutes deux lorsque des molécules oblongues sont utilisées. Ces molécules ont en commun une forte asymétrie géométrique ; elles possèdent une longueur minimale comprise entre 1,3 et 1,4 nm. Elles ont presque toujours un moment dipolaire permanent et l'anisotropie de polarisation est toujours importante.

Les phases colomnaires – improprement appelées quelquefois discotiques – se rencontrent avec divers noyaux aromatiques centraux : benzène, triphénylène, truxène, phtalocyanine. La symétrie du cœur aromatique n'est pas limitée et les symétries hexagonale, tétragonale et trigonale conduisent toutes à des mésophases colomnaires. Les chaînes latérales garnissant la périphérie du noyau aromatique sont presque uniquement constituées de dérivés hydrocarbonés comportant ou non un noyau phényl. Les chaînes sont attachées au cœur par des liaisons de type éther ou ester. Un oligomère de l'oxyde d'éthylène a également été utilisé comme chaîne latérale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques SIMON : professeur à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (E.S.P.C.I.); directeur du laboratoire de chimie et électrochimie des matériaux moléculaires, E.S.P.C.I.

Classification

Médias

Autres références

-

COLLOÏDES

- Écrit par Didier ROUX

- 6 011 mots

Une phase lamellaire est une phase cristal-liquide ( « smectique A », dans la nomenclature desphases mésomorphes) correspondant à un empilement périodique de bi-couches plates séparées les unes des autres par une épaisseur d'eau. Ces phases sont obtenues très couramment, lorsque la concentration... -

CRISTAUX LIQUIDES

- Écrit par Henry GASPAROUX

- 4 819 mots

- 9 médias

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la dénomination « cristal liquide », ces matériaux ne sont pas caractérisés par leur état plus ou moins fluide mais par leurs structures extrêmement originales appelées phases mésomorphes, qui en font bien des formes entièrement nouvelles de la matière....

-

MATIÈRE (physique) - États de la matière

- Écrit par Vincent FLEURY

- 5 806 mots

- 4 médias

D'Aristote à Réaumur, au xviiie siècle, la nature des solides ou des fluides a posé de grandes énigmes aux savants de jadis. Les découvertes de plus en plus fines de la science moderne sur l'organisation des molécules et des liaisons atomiques dans les matériaux ou dans les composés étudiés...

Voir aussi

- LIQUIDE ÉTAT

- ÉTATS DE LA MATIÈRE

- PHASE TRANSITIONS DE

- TRANSLATION

- ROTATION

- POLAIRES MOLÉCULES

- SAVONS

- THERMOTROPES SUBSTANCES

- SMECTIQUE ÉTAT

- RÉSEAU, cristallographie

- AMPHIPHILE MOLÉCULE

- LEHMANN OTTO (1855-1922)

- NÉMATIQUE ÉTAT

- CHOLESTÉRIQUE ÉTAT

- COLOMNAIRE ÉTAT

- LYOTROPES CRISTAUX LIQUIDES

- CRISTAUX PLASTIQUES