LATINS D'ORIENT ÉTATS

Article modifié le

Principautés, fiefs et seigneuries

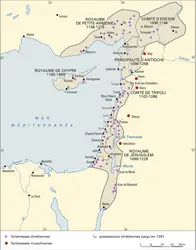

Chacun de ces États avait été la création d'un baron qui avait installé dans la principauté qu'il avait fondée les chevaliers qui s'étaient attachés à sa fortune. Et chacun d'eux fit souche d'une dynastie, même Godefroi de Bouillon dont cependant l'héritage fut revendiqué par le patriarche Daimbert de Jérusalem : les chevaliers de son entourage assurèrent sa succession à son frère Baudouin de Boulogne. Et, à la mort de celui-ci, c'est son cousin Baudouin de Bourcq qui fut appelé à lui succéder. À défaut de descendants directs, on n'hésita pas à reconnaître le droit à la succession en ligne collatérale, et le droit des femmes à la succession au trône ne fut pas contesté, à défaut d'héritiers mâles. Elles transmettaient le titre royal, ou princier, à leur mari, qui le perdait si elles mouraient avant lui, en conservant seulement la régence pour l'héritier mineur.

C'est ainsi que la couronne passa de Baudouin II à sa fille Mélisende et à son gendre Foulques d'Anjou, puis à leurs fils Baudouin III et Amaury ; et que le fils de ce dernier, Baudouin IV le Lépreux, eut pour successeurs ses deux sœurs, Sibylle, mariée à Guy de Lusignan (1186-1192), et Isabelle (1192-1205). Celle-ci apporta successivement le trône à Conrad de Montferrat, Henri de Champagne et Aimery de Lusignan, laissant des enfants de chacun de ces mariages. L'aînée, Marie apporta la couronne à Jean de Brienne, et leur fille Yolande à l'empereur Frédéric II (1225). Mais les barons prirent prétexte de ce que le fils de ce dernier, Conrad, n'avait pas pris possession du royaume à sa majorité (1243) pour lui substituer la seconde fille d'Isabelle, Alix de Champagne, et ses descendants, qui prirent le titre de « seigneurs du royaume ». Et, quand la mort de Conradin (1268) eut permis à l'un d'eux, le roi Hugues III de Chypre, de relever le titre royal, une petite-fille d'Isabelle et d'Aimery vendit ses droits à Charles d'Anjou ; ce dernier en profita pour occuper Acre de 1277 à 1286.

À Édesse, Baudouin Ier et Baudouin II se succédèrent avant d'hériter du trône de Jérusalem, et la famille de Courtenay les remplaça. À Tripoli, les descendants de Raymond de Saint-Gilles conservèrent le comté jusqu'en 1187 et eurent pour successeurs Bohémond IV d'Antioche et ses descendants. Quant à la principauté d'Antioche, Bohémond de Tarente la laissa à son fils Bohémond II, au nom duquel Tancrède (1104-1112) et Roger (1112-1119) exercèrent le pouvoir. Sa fille Constance épousa d'abord Raymond de Poitiers (1136-1149) qui fut le père de Bohémond III (1163-1201), puis Renaud de Châtillon (1153-1160).

À la mort de Bohémond III, la principauté fut disputée entre son second fils Bohémond IV et le fils de son fils aîné, mort avant 1201, Raymond-Roupèn. Cette guerre de succession éprouva gravement la principauté et le royaume arménien de Cilicie qui soutenait Raymond-Roupèn. Bohémond IV finit par l'emporter et eut pour successeurs son fils Bohémond V (1233-1251) et son petit-fils Bohémond VI, comte de Tripoli jusqu'en 1275, mais dépouillé d'Antioche en 1268. Quant au royaume de Chypre, Guy de Lusignan le laissa à son frère Aimery ; les descendants de celui-ci le conservèrent jusqu'en 1267, date à laquelle il passa à une branche cadette de la maison d'Antioche qui releva le nom de Lusignan. En dépit d'une tentative d'usurpation (de 1306 à 1310, par Amaury, sire de Tyr), d'un assassinat (celui de Pierre Ier, en 1369) et du renversement de Charlotte de Lusignan par son frère bâtard Jacques II (1460), la dynastie se maintint jusqu'à ce que la reine Catherine Cornaro se vît contrainte de céder l'île à la République de Venise.

Souverains héréditaires, les chefs des États latins étaient aussi des souverains féodaux. Ils jouissaient en général de domaines importants (le roi de Chypre possédait en propre toutes les forteresses de son royaume) et ils avaient concédé villes, châteaux et casaux (villages) à leurs vassaux. Ceux-ci étaient astreints à un service militaire très rigoureux ; toutefois, le droit des filles à succéder au fief était reconnu, sous réserve du choix de leur mari par le seigneur. Barons et chevaliers parvinrent cependant à limiter l'arbitraire royal (qui fut l'une des causes de l'assassinat de Pierre Ier de Chypre par ses vassaux, en 1369) : tout ce qui concernait le fief était de la compétence d'une haute cour qui parvint, au xiiie siècle, à tenir les rois de Jérusalem en lisières. Pour rendre impossibles les révoltes de ses barons, le roi Amaury avait promulgué une « assise » faisant de tous ses arrière-vassaux les hommes liges de la couronne et leur permettant de se coaliser pour défendre l'un d'entre eux contre son seigneur, en recourant à la grève du service militaire. Les barons du royaume se servirent de ces dispositions pour résister à l'empereur-roi Frédéric II. Ils constituèrent une commune à Acre (comme on le fit à Antioche en 1193 et à Tripoli en 1287) pour déposséder le roi de son pouvoir, et parvinrent à enlever Tyr au bailli impérial en 1243.

La haute cour élabora un droit féodal consigné dans des recueils coutumiers : les Assises de Jérusalem, qui devinrent le code officiel du royaume de Chypre en 1369, et les Assises d'Antioche, qui furent adoptées par les Arméniens de Cilicie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean RICHARD : doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Dijon

Classification

Médias

Autres références

-

ANTIOCHE PRINCIPAUTÉ D'

- Écrit par Jean FAVIER

- 421 mots

L'une des principautés de l'Orient latin né de la Première Croisade, organisée par Bohémond Ier de Tarente autour de la place d'Antioche, l'une des plus importantes villes musulmanes, prise par les Francs le 2 juin 1098, après un siège de près de huit mois. La principauté,...

-

BAÏBARS ou BAYBARS (1223-1277)

- Écrit par Gaston WIET

- 1 683 mots

Auxcroisés, il fit donc une guerre sans merci. En 1262, le sultan se rend à Alep, tâte les Francs dans la région d'Antioche et finit la campagne à Damas. En 1264, des préparatifs sont activement poussés et une armée formidable est mise sur pied. En 1265, il prélude par les prises de Césarée,... -

BAUDOUIN Ier (1058-1118) roi de Jérusalem (1100-1118)

- Écrit par Jean FAVIER

- 265 mots

Fils du comte Eustache de Boulogne et frère de Godefroi IV de Boulogne dit Godefroi de Bouillon, Baudouin Ier prit part à la première Croisade mais abandonna les autres croisés avant le siège d'Antioche pour aller à Édesse (actuellement Orfa), au-delà de l'Euphrate, où il s'assura, par ruse et...

-

BAUDOUIN II (mort en 1131) roi de Jérusalem (1118-1131)

- Écrit par Jean FAVIER

- 220 mots

Fils du comte de Rethel, Baudouin II participa à la première Croisade dans l'entourage de son cousin, Baudouin de Boulogne, qui lui céda le comté d'Édesse lorsque lui-même devint roi de Jérusalem en 1100. Pris par les Turcs près de Harran (1104), il ne fut libéré qu'en 1108 contre...

- Afficher les 21 références

Voir aussi

- BOHÉMOND II (1109-1130) prince d'Antioche (1126-1130)

- BOHÉMOND III (1145-1201) prince d'Antioche (1163-1201)

- BOHÉMOND IV (1187 ou 1189-1233) prince d'Antioche (1201-1233)

- BOHÉMOND V (1198 env.-1252) prince d'Antioche (1233-1251)

- AMAURY Ier (1135-1174) roi de Jérusalem (1163-1174)

- MARCHANDS AU MOYEN ÂGE