- 1. Le problème des origines

- 2. Les thèmes spécifiquement américains

- 3. Du puritanisme au transcendantalisme : une tradition spirituelle et intellectuelle

- 4. Naissance de l'historiographie américaine

- 5. La poésie au XXe siècle

- 6. Le Sud

- 7. La littérature afro-américaine

- 8. Les littératures latinas des États-Unis

- 9. Littératures des minorités

- 10. Bibliographie

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Arts et culture) La littérature

Article modifié le

Le Sud

Des vieilles capitales coloniales comme Charleston à l'Alabama, où viennent mourir les Appalaches et où commence le vrai royaume du coton, des collines de Tennessee à La Nouvelle-Orléans, de Jamestown (Virginie) qui vit le premier établissement anglais dans le Nouveau Monde à l'embouchure du Rio Grande, le Sud ne constitue guère, du point de vue géographique, une seule et même région. De surcroît, il n'a pas toujours été « le Sud », c'est-à-dire un monde à part du reste de l'Union : il l'est devenu au cours de l'histoire (et peut-être ne l'est-il plus aujourd'hui). La Virginie de Washington et de Jefferson avait joué, avec le Massachusetts de John Adams, le tout premier rôle dans la naissance en 1776 de la jeune nation américaine. Ce n'est qu'à partir de 1820 environ que le clivage Nord-Sud commence à apparaître. La Constitution avait laissé dans un certain flou la douloureuse question de l' esclavage ; on espérait que cette institution disparaîtrait d'elle-même avec le temps. Au contraire, l'expansion du « royaume du coton » lui donna un regain de vie. Le compromis dit du Missouri (1820) fait entrer dans l'Union un État esclavagiste (le Missouri) pour un État « libre » (le Maine). Jusqu'ici, la nation s'étendait le long de l'Atlantique selon un axe vertical, du Massachusetts à la Georgie. À partir de 1820, la vieille ligne de démarcation Mason-Dixon, tracée au xviiie siècle par les deux astronomes anglais pour régler, à l'époque, une simple affaire de bornage entre le Maryland et la Pennsylvanie, est virtuellement prolongée jusqu'au Pacifique, divisant le continent selon un axe désormais horizontal : le Nord et le Sud. 1832 peut servir de date repère : la Virginie, sous le choc de la rébellion menée par l'esclave noir Nat Turner, ouvre un débat vite avorté sur l'esclavage ; la même année, avec la fondation à Boston de la revue Le Libérateur, la croisade abolitionniste commence. Le Sud se lance dans la défense et illustration de son « institution particulière » et commence à se construire une identité imaginaire, qui s'effondrera à Appomattox.

Le « vieil Ouest »

Avant d'y venir, il faut rappeler qu'on nomme souvent Sud ce qui, à certains égards, est plutôt l'Ouest. L'épine dorsale des Appalaches prend le continent en biais, du nord-est au sud-ouest. Atlanta, la capitale de la Georgie, est plus à l'ouest que Detroit, La Nouvelle-Orléans que Chicago. Le Sud fut un peu la première Frontière. Plus « sauvage » au xixe siècle que la Nouvelle-Angleterre, il est encore aujourd'hui, en particulier dans ses enclaves montagneuses, une sorte de conservatoire d'un état plus primitif du pays. Le premier des humoristes de ce qu'on appelle le « vieux Sud-Ouest » est Augustus Baldwin Longstreet avec ses Scènes de Georgie (1828-1840). Avocat d'Atlanta, notable, « gentilhomme », Longstreet, en mettant en scène les énergumènes qu'on rencontre dans les « arrière-bois » de sa Georgie natale, veut montrer quelle anarchie menace la nation maintenant que Jackson et sa « racaille » sont à la Maison-Blanche. Il reste que son personnage de Ransy Sniffle fut le prototype de toute une lignée de « pauvres Blancs » violents, escrocs, sadiques, dont le plus célèbre reste le Sut Lovingood ,personnage de George W. Harris, tant aimé de Twain et de Faulkner pour ses frasques sauvages. Cela restera une veine importante de la littérature sudiste : qu'on pense à Erskine Caldwell, au Popeye ou aux Snopes de Faulkner, à Flannery O'Connor, ou même à certaines scènes du Festin nu de William Burroughs, né à Saint Louis, à la lisière du Sud profond. Plus proche de nous, il y a Cormac McCarthy, et ses romans des Appalaches. Ce Sud-là, ce proto-Ouest, est également la patrie de ce qu'on appelle en américain le tall tale : la forfanterie qui vient flirter avec le merveilleux, telle que la pratiqua dans les années 1830 le colonel Davy Crockett du Tennessee de l'Ouest. À ce domaine appartient un conte qui est une sorte d'incunable de la littérature américaine, « Le Grand Ours de l'Arkansas » de W. B. Thorpe (1841) : récit d'une chasse fabuleuse dans un Arkansas gigantesque digne de la Genèse, lorsqu'il y avait « des géants sur la terre ». Faulkner s'en souviendra en concluant la première phase de son œuvre par son splendide « L'Ours » (dans Descends, Moïse, 1942). La chasse à l'ours, aussi, est pour le Sud un lieu de mémoire.

La légende de la plantation et son envers

La période critique qui s'ouvre pour le Sud vers 1832 est celle qui le voit se construire une généalogie imaginaire : pendant que les Têtes rondes de Cromwell colonisaient la Nouvelle-Angleterre, le Sud aurait été peuplé de Cavaliers, partisans malheureux du roi décapité. Période marquée par l'apparition d'un genre littéraire spécifique : le « roman de la plantation ». Ainsi de Swallow Barn (La Grange aux alouettes), de John Pendleton Kennedy (1832), des Cavaliers de Virginie, d'Alexander Caruthers (1835), ou encore de George Balcombe, de Beverley Tucker (1836). Cette littérature s'inspire du roman anglais du xviiie siècle, avec Fielding, mais surtout de Walter Scott, qui, avec Waverley (1814), oppose un monde en voie de disparition, les féodaux celtes et catholiques des Hautes-Terres d'Écosse, à l'ordre bourgeois, protestant et anglais, qui progressivement le supplante. Le Sud de 1832 commence à se voir ainsi comme une terre chevaleresque que le Nord opprime et étouffe : déjà, bien avant la défaite, se dessine un romanesque de la « cause perdue ».

Au cours de cette période de brusques mutations que traverse à partir de 1820 toute la nation, dans le Nord aussi politiques et écrivains (J. F. Cooper, par exemple) s'inquiètent de voir se déchirer le tissu social et trouvent dans le Sud un lieu où projeter leur nostalgie d'un ordre social calqué sur le modèle de la gentry anglaise. En même temps, le roman de la plantation des années 1830 n'est pas aussi nostalgique que sa version de l'après-guerre. Tout en illustrant un ordre social fondé sur l'esclavage, il est traversé par toutes sortes de doutes.

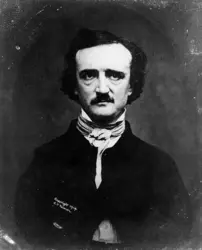

À sa manière, un écrivain a traduit plus profondément encore ces inquiétudes : Edgar Allan Poe. Né à Boston, en Nouvelle-Angleterre, fils d'un comédien itinérant, il n'est sudiste que d'adoption. « La terreur », disait-il en faisant allusion aux thèmes « gothiques » qu'il avait empruntés à la littérature germanique, « la terreur n'est pas d'Allemagne, mais de l'âme ». De l'âme, certes, mais aussi du Sud. La phase cruciale de sa carrière s'est déroulée à Richmond, capitale du « vieux dominion » de Virginie. Son œuvre peut être lue sous plusieurs angles comme « sudiste » : le respect exagéré des femmes doublé d'une tentation incestueuse, voire nécrophile ; la pourriture qui se niche au cœur des « grandes maisons », comme la maison Usher ; le lien obscur et inavoué qui existe entre le maître et l'esclave, la précarité de la ligne de démarcation séparant le « gentilhomme » de la « bête ». Or dans les années 1820 est apparu le minstrel show : un comédien blanc, Daddy Rice, le visage noirci au charbon brûlé, y jouait les « nègres de la plantation ». À l'autre extrémité du spectre folklorique ou fantasmatique, cette image suscite son double d'ombre : le Noir n'est peut-être pas ce moricaud indolent à l'éternel sourire, mais le Noir sanguinaire et guerrier qui va surgir dans la nuit pour massacrer les Blancs. Les Aventures d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe racontent un voyage jusqu'à l'Antarctique, mais, au rebord le plus extrême du monde connu, sur l'île blanche de Tsalal, c'est cette figure du Noir bestial qui se dessine. Edgar Allan Poe joue sur l'hystérie du Sud et, en arrière-plan de sa « fantaisie », on perçoit la sourde inquiétude suscitée par la « conspiration » de Nat Turner en 1831, et le spectre qu'elle a brusquement évoqué (la révolte des Noirs d'Haïti à l'époque de la Révolution française).

Des voix

Le minstrel show des années 1820-1860 est une grotesque caricature. Paradoxalement, il est aussi le lieu où, sous les masques de Blancs grimés, les Noirs peuvent faire percer leur voix. La littérature noire hérite ici d'une situation qui est celle de toute la littérature américaine : l'écart entre norme linguistique (le parler blanc, les belles-lettres anglaises) et dialecte autochtone.

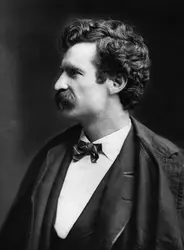

Au lendemain de la défaite du Sud, on voit donc apparaître la deuxième vague du « roman de la plantation », plus stéréotypé, plus folklorique, avec Joel Chandler Harris et ses Histoires et chansons de l'oncle Remus (1880), Thomas Nelson Page et ses évocations d'une plantation transfigurée par la nostalgie (The Old South, 1892) ou surtout Charles Chesnut, dont le recueil The Conjure Woman (1899) traduit toute l'ambiguïté de la situation linguistique. Son « oncle Julius » est un bon vieux Nègre de la plantation mais, parce qu'il a la parole, sa voix est en soi une subversion des stéréotypes. Même ambiguïté chez le premier grand poète noir, Paul Laurence Dunbar et son recueil Lyrics of Lowly Life (Chansons de la vie des humbles, 1896) : dans une plantation de rêve, les Noirs paressent au soleil ou dansent sous la lune, mais en même temps, sous le masque, leur voix, même travestie, se fait malgré tout entendre. Faire entendre la voix : ce fut le triomphe de Mark Twain dans son Huckleberry Finn (1884). Sudiste, Mark Twain l'est à son corps défendant. Né à Hannibal (Missouri), sur les bords du Mississippi, à la lisière du Sud profond et du Nord-Ouest, il a brièvement porté les armes de l'armée confédérée, avant de déserter, purement et simplement, pour partir pour l'Ouest et prospecter les mines du Nevada. Lorsqu'il revient dans l'Est, il s'installe dans le Connecticut, au cœur du monde « yankee ». Le Sud pourtant ne cesse de le hanter. Il lui consacrera (en 1894) une fable atroce, l'histoire des deux jumeaux, l'un blanc, l'autre noir, qu'on échange à la naissance : Puddenhead Wilson. De Huckleberry Finn, on se rappelle la dérive, sur le Mississippi, du jeune Huck, l'adolescent pauvre Blanc, et de son ami, le Noir Jim. Au fil de l'eau, ils s'échappent vers l'Ouest, « territoire » de la liberté. Mais on ne se dérobe pas si facilement au rivage et à ses cauchemars : la fugue se termine dans le Sud profond, où Jim redevient captif. Le roman est une violente dénonciation du Sud, de sa rhétorique, de ses masques et de ses leurres. L'autre aspect, toutefois, par lequel Mark Twain s'inscrit dans une tradition sudiste est justement sa transcription des voix. Pour la première fois, un pauvre Blanc dit « je » en dialecte, accompagné par tout un spectre d'autres voix. Cette oralité littéraire trouvera des prolongements ailleurs (dans le Michigan de Hemingway, par exemple), mais c'est dans le Sud qu'elle restera le plus vivace, notamment chez les auteurs noirs comme Zora Neale Hurston (1901-1960), la jeune anthropologue qui a recueilli sur place en Floride contes et récits, et surtout Ralph Ellison (1914-1994) dont le grand roman Homme invisible, pour qui chantes-tu ? est, dans toute sa première partie, une véritable anthologie des voix, des bruits et accents du Sud profond.

La matière du « Sud » : 1929-1959

Le « Sud », à vrai dire, est tout autant un moment qu'un lieu de la littérature américaine. Ce moment commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, et la grande phase de la littérature sudiste s'ouvre en 1929 avec la publication, cette même année, d'Ange, regarde de ce côté de Thomas Wolfe et surtout du roman de Faulkner Le Bruit et la Fureur. Dans le paysage littéraire américain, la Nouvelle-Angleterre avait d'abord tenu le haut du pavé, jusqu'en 1892 environ. Puis ce fut Chicago et le Middle West avec Theodore Dreiser, Vachel Lindsay, Sherwood Anderson, Hemingway, Fitzgerald. Alors seulement vint le tour du Sud. L'œuvre immense de William Faulkner domine cette période. Le Sud, ce sera toujours le comté de Yoknapatawpha et l'entrecroisement de ses dynasties : les Sartoris, et la gloire des risque-tout ; les Compson, et la longue histoire de la défaite ; les MacCaslin, et les hantises et remords du Sud, l'expiation du double péché ancestral, le vol de la terre aux Indiens et l'exploitation sexuelle des esclaves noires. La carrière de Faulkner plonge ses racines dans la mémoire et le folklore oral du Sud, mais elle est née de l'impulsion donnée par l'avant-garde moderniste du premier quart du xxe siècle : Conrad, Sherwood Anderson, T. S. Eliot, James Joyce. Peut-être, plus qu'un autre lieu, le Sud se trouva-t-il placé d'emblée sur la longueur d'onde de la révolution « moderniste ». On y savait déjà ce que c'était d'avoir été expulsé de son histoire et de s'obstiner à raconter encore cette histoire pourtant perdue. Faulkner fit de cette perte son histoire à lui. Dans un long « travail de deuil » (André Bleikasten), chacune de ses œuvres se veut un « raid contre l'inarticulé », une tentative, sans cesse à recommencer, pour dire un passé dont on est captif et qui en même temps n'est plus. La force de l'œuvre de Faulkner vient aussi de ce qu'il hérite d'une tradition, celle de la plantation, qu'il subvertit, à la différence de Margaret Mitchell dans Autant en emporte le vent (1936). Il sait que, en remontant la généalogie des grandes familles de l'Ouest pour y chercher des quartiers de noblesse, on aboutirait vraisemblablement au tribunal de Londres qui jugeait les délits de droit commun. Ainsi, Faulkner désacralise le Sud en même temps qu'il en reconstruit la mémoire. Il fouille la « blessure dynastique », mais c'est pour la mettre à vif.

Écrire après Faulkner

La présence de Faulkner constitua pour les autres écrivains un problème que Flannery O'Connor devait un jour résumer avec son humour habituel : « Personne n'a envie de s'aventurer avec son petit chariot couvert et sa pauvre mule sur la voie ferrée où le Dixie Limited déboule à grand fracas. » C'est moins vrai pour des écrivains qui sont presque de la même génération, comme Robert Penn Warren ou Thomas Wolfe. D'ailleurs, il s'agit chez eux d'un autre Sud – moins le Sud profond des plantations que ses franges montagneuses. Thomas Wolfe (1900-1938) est originaire des contreforts industriels des Appalaches ; son Sud tient plutôt à une poignée de souvenirs personnels, et quasi whitmanesques, qu'il emporte avec lui dans son errance dans le Nord et reconvoque au fil de la saga-fleuve d'une autobiographie à peine déguisée. Un peu similaire serait le cas de James Agee (1909-1955) qui, en lisant Thomas Wolfe à vingt ans, eut « l'impression qu'il [lui] avait pratiquement volé toute [son] enfance » ; longtemps « exilé » dans le Nord, il renoua avec ses racines dans le grand reportage ethnographique qu'il fit en compagnie du photographe Walker Evans au fin fond de l'Alabama : Louons maintenant les grands hommes (1936-1941). Quant à Robert Penn Warren (1905-1989), originaire de l'État frontière qu'est le Kentucky et auteur d'All the King's Men (Les Fous du roi, 1946), son thème est moins le Sud que l'Union : il faut que le Sud s'ouvre aux Lumières, mais aussi que le Nord cesse de croire qu'il est exempt de sa propre part de ténèbres. La célèbre Route au tabac (1932), où Erskine Caldwell (1903-1987) dresse un portrait à la fois grotesque, pathétique et comique des pauvres Blancs de Georgie, ressemble un peu au Tandis que j'agonise de Faulkner, paru deux ans plus tôt, mais c'est de plonger ses racines dans le même humour violent du « vieux Sud-Ouest ».

Ensuite, les écrivains du Sud doivent tenir compte de la présence de cette figure massive dans le paysage, et adopter une stratégie à son égard. Eudora Welty (1909-2001), originaire du même Mississippi que lui, hérite comme Faulkner de la tradition du « roman de la plantation », mais elle ne la subvertit pas si radicalement : à partir de Mariage au delta (1946), elle s'attache plutôt à montrer l'écart entre le cérémonial, qui cherche à nier que le temps passe, et la réalité : l'érosion, les fractures. Carson McCullers (1917-1967), elle, est originaire de Georgie, mais son roman le plus connu, Le cœur est un chasseur solitaire (1940), est moins un roman du Sud qu'un roman de la dépression économique : dans une petite ville stagnante, des gens obscurs s'épuisent à chercher, comme dans l'Ohio de Sherwood Anderson, comment briser la solitude où ils sont enfermés. C'est bien du « Sud », en revanche, que parle le théâtre de son ami Tennessee Williams (1914-1983), dans sa pièce la plus connue, Un tramway nommé Désir (1947), où Blanche Dubois tente désespérément de maintenir la fiction de la plantation sudiste, jusqu'au moment où cette construction imaginaire révèle au grand jour ses dessous crapuleux. De Georgie également, Flannery O'Connor (1925-1964), qui a découpé un canton bien à elle sur les marges de l'empire faulknérien. L'arriération rurale du Sud devient chez elle, notamment dans Wise Blood (La Sagesse dans le sang, 1952), la condition d'une Révélation : la brusque intrusion, sous le masque excentrique et grotesque de la Frontière, du Saint-Esprit dans toute sa poignante et salutaire violence. Faut-il compter au titre du Sud des écrivains qui se situent en réalité aux marges de cette région historique ? William Goyen, par exemple, l'auteur de La Maison d'haleine (1951), psalmodie de l'éveil sexuel d'un adolescent dans une petite ville du Texas, qui doit plus à D. H. Lawrence qu'à l'épopée des tuniques grises ? Ou John Kennedy Toole (1937-1969), dont le titre A Confederacy of Fools (1963) fait explicitement, mais ironiquement, référence à la Confédération, diatribe d'un Oblomov de La Nouvelle-Orléans qui se transforme en une sorte de roi du Mardi gras pour vomir son siècle parjure ?

Le « Sud » est un chapitre de l'histoire de la littérature américaine qui, d'une certaine manière, se clôt en 1959 lorsque paraît le dernier volume – The Mansion (Le Manoir) – de la trilogie des Snopes de Faulkner, chef-d'œuvre de sa deuxième carrière, où l'on voit un clan de petits Blancs envahir le pays et y supplanter les restes fantômes de l'ancienne « aristocratie ». À partir de là, on peut adopter l'une ou l'autre de deux stratégies, illustrées respectivement par les noms de William Styron et de Walker Percy. William Styron (1925-2006) a grandi en Virginie, dans le crépuscule de la tradition. À partir de la chronique de l'autodestruction d'une famille sudiste qu'est Un lit de ténèbres (1951), il rejoue jusqu'à la parodie la saga faulknérienne. Mais le Sud ici n'est plus qu'un décor où le romancier projette sa dramaturgie intime. Walker Percy (1915-1990), lui, est le premier écrivain de l'après-Faulkner. Il se demande : que se passe-t-il quand tout est fini ? qu'on est venu trop tard dans un monde saturé de légendes, que tout a un air de déjà vu ? Sortir des archives ? Prendre un nouveau départ ? Le cas de Reynolds Price (1933-2011) est lui aussi exemplaire. Il publie son premier roman en 1962, l'année de la mort de Faulkner, et l'on parle alors de « relève ». Mais, dès 1966, il fait ses adieux à cette tradition avec une sorte de parodie de « L'Ours » sur le mode de la farce campagnarde, avant de s'orienter peu à peu vers une chronique familiale « proustienne », dont le lieu est certes la Caroline du Nord, mais qui n'a plus pour obsession la « matière du Sud ».

L'autre version de la mémoire

Peut-être cette « matière du Sud » survit-elle pourtant, ailleurs et autrement. Le Sud a toujours été à l'arrière-plan des romans écrits par des Noirs. Dans le Chicago de Richard Wright ou dans le Harlem de James Baldwin, il est le lieu d'où l'on a été exilé, les racines rurales auxquelles on a été arraché. Ralph Ellison a été le premier à retracer tout le chemin, de son Oklahoma natal à Harlem en passant par l'Alabama. Autre date repère : Jubilé (1966), où Margaret Walker récrit Autant en emporte le vent, mais vu du côté des esclaves. Ce retour aux « racines » prend l'ampleur d'un mouvement à partir de 1976. De Pennsylvanie, de l'Ohio, on voit des écrivains partir exhumer des archives qui les ramènent au Sud de leurs grands-parents : Ishmael Reed, David Bradley, Charles Johnson. Fille de métayers de Georgie, Alice Walker donne dans Cher Bon Dieu (La Couleur pourpre, 1982) la parole à des voix de femmes jusqu'alors « interdites ». Le plus beau sans doute de ces « cahiers d'un retour au pays natal » est Le Chant de Solomon (1978), de Toni Morrison. À la lumière du « réalisme magique », une romancière noire se réapproprie le Sud, « son » Sud. Avec Beloved (1987), qui remonte à l'avant-guerre, aux temps de l'esclavage, elle a écrit le plus faulknérien des romans, sur la difficulté de se souvenir et la difficulté d'oublier, sur l'enchevêtrement de la mémoire et l'amnésie. Pas plus que chez Faulkner, le récit ici ne parvient totalement à dire les traces laissées par un passé traumatique qui ne sera jamais « passé ». La violence faite aux corps, la terreur, la honte sont une « blessure dynastique » plus enfouie, mais aussi vive que celle de la défaite : l'autre Sud, ou l'envers du même.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc CHÉNETIER : agrégé de l'Université, docteur ès lettres, professeur de littérature américaine à l'université d'Orléans

- Rachel ERTEL : professeur des Universités

- Yves-Charles GRANDJEAT : professeur des Universités à l'université Bordeaux-Montaigne

- Jean-Pierre MARTIN : professeur d'histoire et civilisation des États-Unis à l'université de Provence

- Pierre-Yves PÉTILLON : professeur de littérature américaine à l'université de Paris IV-Sorbonne et à l'École normale supérieure

- Bernard POLI : auteur

- Claudine RAYNAUD : professeure des Universités

- Jacques ROUBAUD : écrivain

Classification

Médias

Voir aussi

- CAHAN ABRAHAM dit ABE (1860-1951)

- DORT SYNODE DE (1619)

- FANTE JOHN (1911-1983)

- PRICE REYNOLDS (1933-2011)

- TOOLE JOHN KENNEDY (1937-1969)

- TYLER ROYALL (1757-1826)

- WALKER MARGARET (1915-1998)

- DE CAPITE MICHAEL

- MCSORLEY EDWARD (1902-1966)

- PANUNZIO CONSTANTINE M. (1884-1964)

- SULLIVAN J. W.

- THORPE THOMAS BANG (1815-1878)

- DIASPORA JUIVE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- IRLANDAISES LANGUE & LITTÉRATURE

- MÉTISSAGE

- MINORITÉS

- PRÉDICATION

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- AMÉRICAINE LITTÉRATURE

- MASON-DIXON LIGNE

- INDÉPENDANCE AMÉRICAINE GUERRE DE L'

- ÉGLISES & SECTES

- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE

- YIDDISH LANGUE ET LITTÉRATURE

- YIDDISH THÉÂTRE

- CHICANOS

- CANADA, histoire jusqu'en 1968

- HIJUELOS OSCAR (1951-2013)

- DANTICAT EDWIGE (1969- )

- CHRONIQUE

- IMMIGRATION

- NATURE IDÉE DE

- ART NÈGRE

- JUIVE LITTÉRATURE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, des origines à 1865

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- MEXICAINE LITTÉRATURE

- AMÉRICAIN THÉÂTRE

- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES

- AFRO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE

- CRÈVECŒUR HECTOR SAINT-JOHN DE (1735-1813)

- HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE

- RHODE ISLAND

- READING, poésie américaine

- REXROTH KENNETH (1903-1982)

- JOHNSON EDWARD (1598-1672)

- PARKMAN FRANCIS (1823-1893)

- WINTHROP L'AÎNÉ JOHN (1587-1649) & WINTHROP LE JEUNE JOHN (1638-1707)

- ANTIN DAVID (1932-2016)

- BLACKBURN PAUL (1926-1971)

- CORMAN CID (1924- )

- MATHEWS HARRY (1930-2017)

- O'HARA FRANK (1926-1966)

- OBJECTIVISTES, poésie américaine

- RAKOSI CARL (1910-2004)

- REZNIKOFF CHARLES (1898-1980)

- ROTHENBERG JEROME (1931-2024)

- SPICER JACK (1925-1965)

- WALDROP ROSEMARIE (1932- )

- LONGSTREET AUGUSTUS BALDWIN (1790-1870)

- TOOMER JEAN (1894-1967)

- MATTHEWS JAMES BRANDER (1852-1929)

- ÉCRITURES LES

- ROMANTISME, littérature

- DROITS POLITIQUES

- AFRO-AMÉRICAINS ou NOIRS AMÉRICAINS

- DÍAZ JUNOT (1968- )

- ALVAREZ JULIA (1950- )

- SANTIAGO ESMERALDA (1948- )

- CASTILLO ANA (1953- )

- LATINOS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

- ANZALDÚA GLORIA (1942-2004)

- RODRIGUEZ RICHARD (1944- )

- VILLARREAL JOSÉ ANTONIO (1924-2010)

- FAUSET JESSIE REDMON (1882-1961)

- LARSEN NELLA (1891-1964)

- MINSTREL SHOW

- BLACK LIVES MATTER