ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Le territoire et les hommes) Histoire des politiques économiques depuis 1945

| Capitale | Washington |

| Population |

334 914 895 habitants

(2023) |

| Produit intérieur brut par habitant (PIB par hab.) |

82 769 $

(2023) |

Article modifié le

Déclin, crise et renouveau

L’érosion de l’expansion d’après-guerre et la « grande inflation » (1969-1982)

L’inflation augmente puis reflue en 1970, avant de connaître une forte hausse en 1973, année du choc pétrolier, jusqu’à atteindre deux chiffres en 1974, avec un taux de 11 %, et de baisser à nouveau jusqu’en 1977. On retrouve ensuite le même schéma, avec un pic à plus de 14 % en 1980, à la suite du deuxième choc pétrolier (1979), puis une nouvelle baisse, suivie d’une stabilisation à partir de 1983. Les chocs pétroliers n’expliquent pas à eux seuls cette évolution : la guerre du Vietnam et les dépenses militaires, le creusement du déficit de la balance commerciale, la perte de compétitivité des États-Unis – qui importent notamment des produits de qualité élevée – et le déficit budgétaire y participent également. Au cours des années 1970, l’économie américaine s’enlise peu à peu dans la « stagflation », soit une situation paradoxale conjuguant ralentissement de la croissance, hausse de l’inflation et hausse du chômage, respectivement à 14,5 % et 7,5 % en 1980.

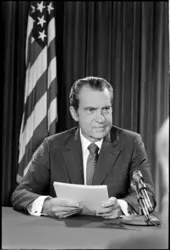

Sur le plan monétaire, les difficultés éprouvées par les États-Unis entraînent l’effondrement du système de Bretton Woods, en vertu de l’accord de la Smithsonian Institution en 1971 : le déficit non jugulé de la balance des paiements signifiait que les États-Unis étaient débiteurs à l’égard du reste du monde, ce qui induisait une accumulation de dollars afin de les financer. En plus de l’inflation croissante, une telle accumulation était susceptible de compromettre la crédibilité du dollar et d’entraîner une vente massive de cette monnaie dans le but de la convertir en or, à un moment où les États-Unis ne disposaient plus d’un stock d’or suffisant pour couvrir le volume de dollars en circulation au taux officiel de 35 dollars l’once. En conséquence, Richard Nixon, élu président en 1968, annonce la suspension de la convertibilité du dollar en or en août 1971. À la suite de la disparition de l’un de ses éléments clés, le système de Bretton Woods s’effrite, avant de prendre fin en 1973.

Face à cette nouvelle donne, le président Nixon adopte d’abord une approche gradualiste de lutte contre l’inflation, via les politiques budgétaire et fiscale, mais celle-ci se révèle insuffisante. Il entreprend ensuite une « nouvelle politique économique » de blocage des prix et des salaires, puis lui substitue une stratégie de dévaluation compétitive, elle aussi inefficace contre l’inflation.

Nixon est considéré par certains comme étant le « dernier des« nouveaux libéraux » : bien qu’il ne se revendique nullement de cette tendance politique et qu’il n’ait pas cherché à en préserver l’héritage, son pragmatisme le conduit en pratique à en appliquer les principes. En atteste une série de mesures de protection sociale telles que l’Occupational Safety and Health Act en 1970, renforçant les mesures d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, et la mise en place du Supplemental Security Income en 1972, source de revenus mensuelle permettant aux personnes âgées, non voyantes ou handicapées de subvenir aux besoins de première nécessité.

Dans les années 1973-1975, les États-Unis sont à nouveau le théâtre de la récession : les politiques « de revenus », qui consistent à bloquer la croissance des salaires, sont un échec. Le vice-président Gerald Ford, qui succède à Nixon, démissionnaire en 1974, n’obtient pas davantage de succès.

La stratégie de crise de l’administration Carter, aux commandes à partir de 1977, se décline selon plusieurs axes : une politique énergétique nationale, le parachèvement de la réforme de la Réserve fédérale, le début de la déréglementation du secteur financier. Ces mesures sont complétées par l’adoption d’une politique monétaire restrictive par la Réserve fédérale. Hormis la réforme de celle-ci, il s’agit d’un virage à droite. La politique énergétique prend la forme d’un « plan national pour l’énergie » annoncé en 1977, qui prévoit notamment la création du Department of Energy la même année, ainsi qu’un plan de réduction de la dépense énergétique et le développement de la recherche en matière d’énergie renouvelable afin de réduire la dépendance du pays. L’année suivante, le contrôle des prix domestiques du pétrole est levé afin de stimuler la production et pallier la pénurie, mais le choc pétrolier vient contrecarrer cet objectif.

En second lieu, deux mesures visent à parachever la réforme de la Réserve fédérale opérée en 1951 par le Treasury-Fed Accord, qui sépare la gestion de la dette fédérale de la politique monétaire : le Federal Reserve Reform Act (1977)institue le double objectif de stabilité monétaire et de plein emploi ; le Full Employment and Balanced Growth Act(ou Humphrey-Hawkins Act, 1978) fixe un objectif de moyen terme de 3 % pour le taux d’inflation et le taux de chômage des plus de vingt ans. On note également le début du processus de déréglementation du secteur financier, à travers le Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Actde 1980, qui abroge la « régulation Q » (de 1933) limitant le niveau du taux d’intérêt appliqué aux dépôts bancaires et instituant des réserves obligatoires pour les banques afin de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Un dernier axe de cette stratégie est l’adoption par la Réserve fédérale d’une politique menée selon les principes du « monétarisme » formulés par l’économiste Milton Friedman. Le 6 octobre 1979, sous l’impulsion de Paul Volcker, un économiste devenu président de la Réserve fédérale, cette politique « automatique » est mise en place : il s’agit de se concentrer sur un objectif unique, celui de la stabilité des prix, sans prendre en compte le taux de chômage et, une fois fixés les objectifs à atteindre, de ne plus agir pour essayer de modifier la tendance de l’économie. Les instruments mobilisés sont d’une part des taux d’intérêt élevés, d’autre part des objectifs de ralentissement de la croissance de la masse monétaire.

Les principes néolibéraux sont donc déjà à l’œuvre lorsque le président Ronald Reagan est élu en 1980. Résolument acquis à l’idée que « l’État n’est pas la solution à notre problème » mais que « l’État est le problème », il met en pratique les théories des divers intellectuels et think tanks conservateurs qui, depuis la fin des années 1960, interprètent la longue crise que traverse le pays comme une illustration des failles de la politique économique héritée du New Deal. Aux politiques keynésiennes se substitue alors une politique fiscale de soutien à l’offre, parallèlement à une politique budgétaire de nature expansionniste ; cette dernière, dans un contexte de désengagement croissant de l’État, paraît paradoxale pour un gouvernement conservateur, mais s’explique par les dépenses militaires.

Toutefois, la politique monétaire restrictive doit subir une inflexion. Elle plonge en effet l’économie américaine dans deux récessions sévères très rapprochées, l’une entre janvier et juillet 1980, l’autre entre juillet 1981 et novembre 1982. Si l’inflation est à présent maîtrisée, autour de 5 %, le chômage atteint 11 %, soit le niveau le plus élevé de l’après-guerre. Par conséquent, à partir de 1982, Paul Volcker adopte une politique de nature plus contracyclique pour relancer l’économie. Son successeur à la tête de la Réserve fédérale à partir de 1987, Alan Greenspan, suivra lui aussi cette politique de « réglage fin », de sorte que le reste de la décennie 1980 et le début de la suivante voient coexister une inflation modérée, puis faible, et un taux de chômage faible lui aussi.

L’affirmation des principes néolibéraux ne s’est cependant pas effacée : la déréglementation du secteur financier se poursuit, avec notamment le Garn-St. Germain Depository Institutions Act de 1982, qui allège encore davantage les restrictions de crédit imposées aux banques. En outre, la forte opposition de l’administration Reagan au syndicalisme apparaît de manière éclatante : la grève menée par le syndicat des contrôleurs aériens (Professional Air Traffic Controllers Organization) est suivie de sanctions très lourdes. Dans un contexte de chômage élevé et où l’État fédéral est explicitement hostile à l’expression syndicale, cet événement précipite l’effondrement du taux de syndicalisation, tendance qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours.

La « grande modération » et la prédominance des idées néolibérales (1983-2007)

Cette période de la « grande modération » n’est certes pas dépourvue de chocs, tels que l’effondrement boursier de 1987, la crise du Long-Term Capital Management – un hedgefundqui mit en danger le système financier international – en 1998, ou encore l’éclatement de la « bulle Internet » en 2001. Elle est toutefois caractérisée par la coexistence fort particulière d’une croissance soutenue – à l’exception d’une brève récession en 1990-1991 et d’une faible croissance en 2001 –, d’une faible inflation et d’un taux de chômage faible, tous trois caractérisés de surcroît par une faible volatilité. De nombreuses explications à cette situation ont été avancées : les modifications de la structure de l’économie, avec l’accroissement de la part des services, la déréglementation, la justesse de la politique monétaire menée par Alan Greenspan ou le faible taux de syndicalisation. L’existence d’une « nouvelle économie » à partir du milieu des années 1990 a également été mise en avant : si la contribution de l’expansion du secteur informatique ne constitue pas un argument convaincant, en revanche, comme les révolutions industrielles précédentes, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a permis, grâce à l’abolition des distances et la vitesse de circulation de l’information, des gains de productivité.

La « nouvelle économie » contribue également à l’accélération de la « financiarisation » de l’économie américaine, c’est-à-dire l’importance accrue du secteur financier par rapport au secteur des biens et services, ainsi que sa mondialisation. La stagnation des salaires dans l'économie réelle et leur forte augmentation dans le secteur financier entraînent un creusement des inégalités. Cette évolution fait entrer les États-Unis dans ce que d’aucuns ont décrit comme une « économie de la connaissance » : cette étape consacre l’activité de recherche de très haut niveau effectuée par les universités américaines, dont celles situées en Californie ont attiré la lumière en raison de leur proximité avec la Silicon Valley, creuset de la recherche technologique. En contrepartie, une telle économie n’est pas de nature à enrayer l’accroissement des inégalités du fait d’une distorsion des revenus en faveur des salariés possédant un niveau d’instruction élevé (skilled-biasedtechnological change).

La performance décevante de l’enseignement secondaire, associée aux prix particulièrement élevés de l’enseignement supérieur américain, représente un frein à l’élévation du niveau des compétences essentielles, donc à l’augmentation du nombre de salariés susceptibles d’accéder à de meilleures rémunérations. Parallèlement, l’endettement de la population étudiante aux États-Unis est devenu un problème majeur.

La fin des années 1990 voit un prolongement des politiques d’inspiration néolibérale. Ainsi, le Gramm-Leach-Bliley Actabroge la loi de 1933 sur la séparation entre les activités commerciales et celles de dépôt par les institutions bancaires, que les new dealers avaient promulguée afin de prévenir les risques de crise bancaire et financière majeure. Une réduction de la protection sociale, votée par les républicains comme par les démocrates, a également lieu à travers la Personal Responsibility & Work Opportunity Act de 1996, qui abaisse le niveau de nombreuses prestations, en vertu du principe de welfare-to-work, soit une protection sociale conditionnée à un effort individuel de la part de celui qui la reçoit.

On observe alors l’amorce d’un déclin relatif des États-Unis au sein de l’économie mondiale. Se situant à près de 32 % en 2001, la part de l’économie américaine dans le PIB mondial a par la suite diminué de façon continue, pour atteindre près de 24 % en 2018. À l’inverse, la part de l’économie chinoise est passée de 4 à 16 % au cours de la même période. En outre, l’entrée de la Chine dans l’OMC en 2002 bouleverse les hiérarchies : l’avantage comparatif que lui confère le faible coût de sa main-d’œuvre représente une forte concurrence pour l’industrie américaine, et se traduit par une accélération de la désindustrialisation des États-Unis et des pertes d’emploi considérables. Parallèlement, l’intégration croissante des États-Unis dans le commerce international s’illustre notamment avec l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), datant de 1994, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cet accord est sujet à controverse en raison du risque de dumpingque représentent les coûts salariaux nettement plus bas au Mexique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ruxandra PAVELCHIEVICI : maître de conférences, université Côte d'Azur, Nice

Classification

Médias

Voir aussi

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- SALAIRE

- SYSTÈME MONÉTAIRE

- CHOCS PÉTROLIERS

- ASSURANCES SOCIALES

- CRISES BANCAIRES

- NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)

- ENDETTEMENT

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- FONDS SPÉCULATIFS ou HEDGE FUNDS

- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- SUBPRIMES

- PRODUCTIVITÉ

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- EMPLOI

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- EXPORTATIONS

- IMPORTATIONS

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, économie

- POLITIQUE SOCIALE

- HISTOIRE ÉCONOMIQUE

- PATIENT PROTECTION AND AFFORDABLE CARE ACTE ou OBAMACARE