ÉTHIOPIE

| Nom officiel | République démocratique fédérale d'Éthiopie |

| Chef de l'État | Taye Atske Sélassié - depuis le 7 octobre 2024 |

| Chef du gouvernement | Abiy Ahmed - depuis le 2 avril 2018 |

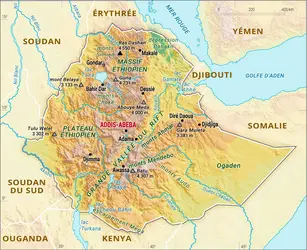

| Capitale | Addis-Abeba |

| Langue officielle | Aucune (La langue de travail est l'amharique.) |

| Population |

128 691 692 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 136 240 km²

|

Article modifié le

Histoire

Saba et le royaume d'Axoum

Les traditions relatives à la reine de Saba (dont se réclame la lignée salomonide des empereurs éthiopiens) n'ont été écrites qu'au xive siècle, et l'Arabie du Sud présente des traditions parallèles. L'archéologie a révélé que, pendant au moins dix siècles, le Royaume de Saba a existé en Arabie du Sud. Cependant, surtout en ces dernières décennies, les fouilles ont mis au jour, au Tigré éthiopien, des inscriptions et des monuments appartenant à cette même culture sabéenne et datant du ve au iiie siècle avant J.-C. On a d'abord supposé qu'ils attestaient une colonisation du plateau éthiopien par les Arabes du Sud, à haute époque, expliquant ainsi le type et la langue sémitique des anciens Éthiopiens. Aujourd'hui, on nuance cette thèse. L'uniformité culturelle (qui n'exclut pas quelques différences) est due à des liens historiques existant manifestement entre le ve et le iiie siècle avant J.-C., mais dont on ne peut prouver la présence à une date antérieure. Selon la Bible, il pourrait s'agir de deux peuples cousins (Shaba, d'Arabie, serait petit-fils de Koush, tandis que Saba, d'Éthiopie, serait fils de celui-ci et serait donc le plus ancien), mais son exposé généalogique est sujet à caution.

Les données archéologiques montrent qu'à partir du iie siècle avant J.-C. la culture sabéenne s'abâtardit, tandis qu'apparaît une écriture qui va devenir celle du guèze (éthiopien classique).

On ne sait pas encore comment s'est élaborée la civilisation axoumite, ni précisément à quelle date.

Un texte grec anonyme, Le Périple de la mer Érythrée, mentionne pour la première fois ce royaume. Ce texte, qu'on a daté du ier siècle de notre ère, paraît aujourd'hui appartenir plutôt au début du iiie. Ce royaume, dont la capitale était Axoum, serait donc né au cours du iie siècle après J.-C. D'après le Périple, son roi était ami des empereurs romains ; les navires alexandrins fréquentaient le port d'Aloulis (dont les fouilles n'ont encore révélé que peu de choses).

Seul le classement des monnaies d'or, d'argent et de bronze frappées par ces souverains pourra établir la chronologie de leur succession entre le iiie et le viiie siècle. Ce classement n'est pas encore fixé de manière certaine. Toutefois, les monnaies permettent de constater le passage du paganisme (croissant et disque) au christianisme (croix).

Au début du ive siècle, un jeune Syrien naufragé, Frumence, recueilli par le négus et élevé à sa cour, convertit celui-ci et devint le premier évêque du pays. Des moines venus d'Antioche, au ve siècle, réalisèrent la conversion définitive du peuple et de ses rois.

Au vie siècle, un roi de l'Arabie du Sud, converti au judaïsme, ayant martyrisé les chrétiens de son royaume, l'empereur Justinien pria le négus Kaleb d'intervenir. Celui-ci triompha du souverain arabe, et les églises furent reconstruites. La mainmise de l'Éthiopie sur l'Arabie du Sud dura une cinquantaine d'années, jusqu'à ce qu'un descendant royal, à la tête d'une troupe de condamnés sortis des prisons de Perse, réussisse à reconquérir son royaume (572). Mais l'avènement de l'islam mit bientôt fin à la civilisation sud-arabe et l'Éthiopie se trouva peu à peu isolée.

La période obscure

L'Éthiopie perdit puis reprit sa côte de la mer Rouge. Au viiie siècle, après le sac de Djeddah par les Abyssins, les Arabes réoccupèrent le littoral (Massaoua, ou les îles Dahlak) et Adoulis fut définitivement détruite. Mais, au commencement du xe siècle, le pays fut en détresse. Une reine de race agaou, païenne, ou peut-être judaïsante, brûlait les églises, tuait les prêtres, emmenait les gens en esclavage, dévastait Axoum et poursuivait le roi de refuge en refuge. Elle fut enfin vaincue, après l'arrivée d'un nouvel abouna.

Cependant, la puissance éthiopienne était ébranlée. Les îles Dahlak et la côte des Danakils furent perdues, l'islam pénétra au Sidamo et à Harar, et le sultanat d'Ifat se créa, juste au pied du plateau, à l'est.

L'Éthiopie se trouvait coupée de la mer. Privée de relations extérieures, elle commença à s'étendre vers le sud.

Dans le Lasta apparut la dynastie Zagoué, dont les origines appartiennent à la légende. De race agaou, elle était usurpatrice, mais, se posant comme rivale de la dynastie légitime salomonienne, elle prétendait descendre de Moïse. Son plus grand roi, Lalibéla, est considéré comme un saint par les Éthiopiens. De la capitale qu'il fonda, Roha (à laquelle la postérité donna son nom, Lalibéla), il ne reste que les douze églises extraordinaires, qui sont censées composer une nouvelle Jérusalem symbolique et que les foules éthiopiennes vénèrent à l'égal de la Ville sainte. La dynastie fut renversée, vers 1270, par un Amhara, Yekouno Amlak.

Un brillant Moyen Âge

La renaissance

Yekouno Amlak (1270-1285) prit pour capitale Tegoulet, dans le Shoa. Les historiographes qui écrivirent la Chronique de la gloire des rois (KebraNagast) ont célébré la restauration de la lignée des rois axoumites, donnés pour descendants de Salomon et de la reine de Saba (dont on rédigea alors la légende). Yekouno Amlak aurait été un de leurs descendants, échappé au massacre et élevé dans le Shoa.

La période qui s'ouvrait allait être marquée par une floraison littéraire qui dura quelque cinq siècles. De grands ordres religieux se créèrent. Les monastères prirent, grâce à la faveur royale, un éclat et une importance primordiales ; il n'y en avait pas moins de violents affrontements lorsqu'un abbé désapprouvait et excommuniait le roi. Les souverains édifièrent de magnifiques églises. Couvents et ermitages se multiplièrent dans tout le pays. Des moines éthiopiens s'établirent à Jérusalem (où ils sont encore au Saint-Sépulcre).

Cependant, le clergé de la cour prit ombrage de l'éclat du monachisme. Les métropolites coptes envoyés d'Alexandrie ne furent pas toujours bien vus. Des disputes théologiques s'envenimèrent ; les moines michaélites et stéphanites furent dénoncés comme hérétiques, et le roi Zara Yaqob, s'étant arrogé la capacité de définir l'orthodoxie mena contre ces deux ordres une persécution sanglante. Les traités qu'il fit rédiger définissent encore aujourd'hui la foi pour l'Église d'Éthiopie.

L'éclat chrétien de cette dynastie fut tel qu'en Europe on identifia alors ce royaume avec celui du légendaire roi asiatique chrétien, le Prêtre Jean.

Le Portugal y envoya en 1520 une ambassade qui resta six ans. À son retour, le chapelain Alvares publia une description des mœurs et de la civilisation médiévale de l' Abyssinie, alors à son apogée, qui fut aussitôt traduite en toutes les langues de l'Occident.

La lutte contre l'Islam et l'aide portugaise

Les rois salomonides s'illustrèrent aussi en repoussant, tout d'abord victorieusement, les attaques des sultans de l'Ifat et de l'Adal. Cette âpre lutte, poursuivie pendant deux siècles et demi, a fourni à la littérature le sujet de ses plus belles chroniques et de poèmes guerriers, en particulier les guerres victorieuses de Amda Sion (1314-1344). Les campagnes des rois David Ier (1382-1411) et Yeshaq (1414-1429), puis de Zara Yaqob (1434-1468) réduisirent la puissance du sultan d'Ifat, chef de la ligue musulmane. Mais la province de l'Adal prit la relève, et les souverains ne parvinrent pas à la soumettre.

Sous le règne de Lebna Dengel (1508-1540), le pays était dans toute sa prospérité. Mais, avant que les Portugais aient pu s'entendre avec l'Éthiopie contre l'avance des Turcs en mer Rouge, le chef de guerre de l'Adal attaqua avec deux cents arquebusiers fournis par ceux-ci. Surnommé Gragne (« le Gaucher »), il dévasta le pays jusqu'au Tigré et à Axoum. Neuf sur dix de ses sujets abjuraient le christianisme, et le roi des rois, acculé dans les montagnes de l'intérieur, envoya aux Portugais un appel désespéré. La flotte ottomane tenait alors la mer Rouge. En 1541, les Portugais parvinrent à débarquer quatre cents hommes à Massaoua, sous le commandement de Christophe de Gama (le fils du célèbre Vasco de Gama). Il fallut à Gragne, replié, l'appui de neuf cents arquebusiers turcs pour tuer plus de la moitié des chrétiens et pour prendre Christophe, qui fut martyrisé. Cependant, sur une amba que celui-ci avait conquise auparavant, le jeune négus Claude et ses fidèles préparèrent avec les Portugais la victoire finale, et Gragne fut tué dans ce combat.

En 1558, les Turcs occupèrent Massaoua. Aucun secours ne pouvait plus venir de la mer. L'année suivante, le sultan de Harar vainquit Claude et le tua. Cependant, l'invasion des Galla allait mettre fin aux luttes entre musulmans et chrétiens.

Les survivants portugais étaient restés dans le pays, faute de pouvoir être rapatriés.

Les jésuites espagnols

Les initiatives autoritaires d'un Portugais qui se faisait passer pour un patriarche catholique incitèrent Rome à envoyer des missionnaires de saint Ignace de Loyola, sous la conduite de l'évêque espagnol André d'Oviedo (1554). La mission s'établit à Frémona, près d'Axoum, et exerça une influence sur le développement de la littérature théologique et de la langue amharique. Mais, à la fin du siècle, les missionnaires s'étaient peu à peu éteints.

Malgré le barrage vigilant qu'opposaient les Turcs à l'entrée en Abyssinie, un jésuite espagnol, Pierre Paez, parvint en 1603 à Frémona, où il ouvrit une école. Brillant linguiste, il sut se faire aussi maçon, architecte et charpentier. Libéral patient et discret, il sut convaincre le négus Susenyos d'écrire au pape pour lui prêter serment d'obédience, et à Philippe III d'Espagne. Mais Paez mourut, et le pape envoya un autre Espagnol, Mendez, dont les réformes maladroites soulevèrent l'opinion publique et provoquèrent une insurrection. Susenyos revint à la foi de ses pères et abdiqua en faveur de son fils, Fasilidas, qui effectua une sévère répression.

Les rois de Gondar (XVIIe et XVIIIe s.)

Profitant de l'épuisement des musulmans comme des chrétiens, après leurs longues luttes, un peuple du Sud, les Galla, envahit les abords du plateau éthiopien et même s'installa au cœur de celui-ci, dans le Shoa, l'Amhara et le Lasta. Devant cette menace, Fasilidas transporta sa capitale plus au nord, à Gondar.

Aux xviie et xviiie siècles, dans le somptueux décor d'une ville pourvue d'églises et de palais, les rois virent sombrer leur pouvoir. Les trois premiers (Fasilidas, Yohannès et Yasous le Grand entre 1632 et 1705) maintinrent leur autorité. Après l'assassinat, au Sennar, de l'ambassade française de M. du Roule envoyée à Yasous, il n'y eut plus de contacts diplomatiques avec l'Europe pendant un siècle. Les missionnaires qui parvinrent à pénétrer dans le pays y laissèrent tous la vie. L'explorateur anglais Bruce qui y séjourna de 1768 à 1772, sous la protection du puissant seigneur du Tigré, a donné une description des rivalités et des luttes sanglantes qui ruinaient le pays ; à partir de 1769, les empereurs, sans armée, sans revenus, furent nommés et détrônés par les seigneurs.

L'unité de l'Église se perd dans les luttes doctrinales, et les factions, soutenues par les grands, donnent lieu à des conflits allant jusqu'au massacre.

À la fin du xviiie siècle, c'est une dynastie de seigneurs galla, musulmans, qui prend le contrôle de la province clé, celle de Gondar ; la noblesse chrétienne est en perpétuelle rébellion, en proie aux intrigues et aux rivalités. Chacun cherche à s'assurer le contrôle (et le revenu) du territoire le plus vaste possible. En 1827, on se dispute l'héritage du seigneur de Dembiya, qui a rassemblé sous son contrôle toutes les provinces entourant celle de Gondar. C'est en participant à cette lutte que le futur Théodoros allait réussir à restaurer le pouvoir impérial.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CHAVAILLON : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S., ancien directeur du Laboratoire de recherche sur l'Afrique orientale

- Jean DORESSE : docteur ès lettres, maître de recherche honoraire au C.N.R.S., de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Éloi FICQUET : maître de conférences en anthropologie et en histoire au Centre d'études africaines, École des hautes études en sciences sociales

- Alain GASCON : professeur des Universités, Institut français de géopolitique de l'université de Paris-VIII, membre du Centre d'études africaines, C.N.R.S., École des hautes études en sciences sociales, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Jean LECLANT : secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Jacqueline PIRENNE : maître de recherche au C.N.R.S.

- R. SCHNEIDER : expert à l'Institut éthiopien d'archéologie, Addis-Abeba

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ÉTHIOPIE DE L'ANTIQUITÉ AU XVIe SIÈCLE - (repères chronologiques)

- Écrit par Bertrand HIRSCH

- 484 mots

ive siècle Conversion des rois d'Axoum au christianisme. Création de l'écriture éthiopienne, un syllabaire dérivé de l'alphabet sud-arabique.

ve-vie siècle Période possible de traduction en langue guèze de la Bible dans la version grecque de la Septante. Selon la tradition...

-

ÉTHIOPIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABOUNA

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 228 mots

Mot arabe qui veut dire « notre père » abouna est devenu le titre ordinaire que donnent les chrétiens arabes à leurs simples prêtres. En Éthiopie, ce titre est réservé au patriarche de l'Église nationale. Depuis les origines (fin du ive s.) jusqu'à 1881, cette dernière n'eut qu'un...

-

ADDIS-ABEBA

- Écrit par Alain GASCON

- 678 mots

- 2 médias

La capitale fédérale de l'Éthiopie regroupe 3,059 millions d'habitants (2007) sur le piémont, planté d'eucalyptus, de la montagne d'Entotto. Dans les années 1880, Ménélik, roi du Choa, y avait bâti deux églises et un camp militaire pour surveiller ses conquêtes méridionales. Son épouse Taytu...

-

ADOUA (BATAILLE D')

- Écrit par Marie-Laure DERAT

- 212 mots

- 1 média

-

AFAR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 324 mots

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- GARBA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GOMBORÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GADEB SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- HAOULTI SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- EZANA, roi d'Axoum (320 env.)

- BIET MEDANI ALEM, Éthiopie

- BIET EMMANUEL, Éthiopie

- ISLAM, histoire

- PIERRE, sculpture

- AGRAIRES RÉFORMES

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- SALOMON, roi d'Israël (env. 970-env. 931 av. J.-C.)

- OUA (Organisation de l'unité africaine)

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- PARURE

- PANAFRICANISME

- STÈLE

- FAMINES

- ÉVANGÉLIAIRE

- ÉTHIOPIEN ART

- PEINTURE MURALE

- FUNÉRAIRE ART

- MELES ZENAWI (1955-2012)

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- EX-VOTO

- ABYSSINIE

- BIET GIORGIY, Éthiopie

- MELAZO SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- HAWILÉ ASSARAW STATUETTE DE

- MATARA SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- AXOUM ROYAUME D' (fin Ier-Xe s.)

- TIGRÉ, Éthiopie

- ZAGOUÉ LES (1117-1268)

- YEKOUNO AMLAK, roi éthiopien (1268-1283)

- THÉODOROS II, empereur d'Éthiopie (1855-1868)

- YOHANNÈS IV, empereur d'Éthiopie (1872-1889)

- LALIBÉLA, roi éthiopien (1172-1212)

- LIDJ YASSOU, prince héritier d'Éthiopie (1909-1917)

- MASSAWA ou MASSAOUAH

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- RÉPRESSION

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- EXODE RURAL

- AUSTRALOPITHÈQUES

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- CORNE DE L'AFRIQUE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- GALLAS

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- URSS, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- ANIMALIER ART

- ZAOUDITOU ou ZAUDITOU JUDITH (1876-1930) impératrice d'Éthiopie (1916-1930)

- AMHARIQUE, langue

- OMO VALLÉE DE L'

- CONFLIT ARMÉ

- PRIVATISATION

- GUÈZE

- KEBRA NAGAST (déb. XIVe s.)

- AIDE ALIMENTAIRE

- FIGURINE

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL

- ADOUA, Éthiopie

- MONOLITHES

- SANCTUAIRE

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

- TERRE CUITE, sculpture