ÉTHIOPIE

| Nom officiel | République démocratique fédérale d'Éthiopie |

| Chef de l'État | Taye Atske Sélassié - depuis le 7 octobre 2024 |

| Chef du gouvernement | Abiy Ahmed - depuis le 2 avril 2018 |

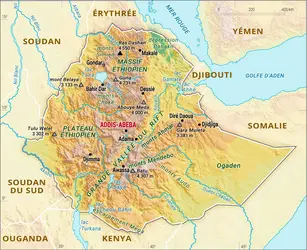

| Capitale | Addis-Abeba |

| Langue officielle | Aucune (La langue de travail est l'amharique.) |

| Population |

128 691 692 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 136 240 km²

|

Article modifié le

Littérature

Langues

Les premiers documents linguistiques connus sont quelques brèves inscriptions sudarabiques des ve-ive siècles avant J.-C. On possède maintenant d'autres documents épigraphiques – pratiquement de la même époque – également en sudarabique, mais présentant déjà certains phénomènes qui sont caractéristiques de l'éthiopien. Malheureusement, sur une période de plusieurs siècles les documents font défaut.

Le guèze, ou éthiopien classique, est la langue du royaume d'Axoum (sa fondation date du ier siècle de notre ère). À partir du iiie siècle, quelques courtes inscriptions témoignent de l'usage de cette langue. Son domaine englobait, probablement, les plateaux septentrionaux, c'est-à-dire, en gros, la province du Tigré et une partie de l'Érythrée. Le guèze a dû disparaître de l'usage parlé autour du xe siècle, mais il s'est maintenu, à l'instar du latin, comme langue savante et littéraire jusqu'au xixe siècle et est encore la langue liturgique de l'Église copte d'Éthiopie.

Les principales autres langues éthiopiennes sont : le tigrigna, qui s'est développé sur l'ancien domaine du guèze, et le tigré, au nord, l'amharique, langue officielle de l'empire, le harari, langue de la cité de Harar, l'argobba et le gafat, assez proches de l'amharique, et les dialectes gouragués au sud.

De ces langues, seuls le guèze et, de nos jours, l'amharique possèdent une littérature écrite. En harari existent deux ou trois œuvres, d'inspiration religieuse islamique, qui peuvent dater du xvie siècle. En tigrigna et en tigré, des recueils de littérature orale (traditions, fables, dictons, chansons) ont été collectés à l'époque moderne par les soins d'africanistes européens.

La littérature guèze

Évolution

La littérature guèze est une littérature savante, religieuse, où les traductions ont joué un rôle important.

Elle se laisse aisément diviser en deux grandes périodes : la période axoumite, qui coïncide à peu près avec l'apogée du royaume d'Axoum – à cette époque, le guèze est encore une langue vivante – et la période qui commence avec la restauration de la dynastie dite salomonienne, en 1270. Le cœur du royaume n'est plus dorénavant au nord, mais dans les régions centrales et méridionales du haut plateau. Le guèze est désormais une langue morte.

Le royaume d'Axoum a dû subir très tôt l'influence de la culture du Proche-Orient hellénistique. On sait, en fait, par des témoignages étrangers, que la langue grecque était connue à la cour d'Axoum. D'ailleurs, certaines inscriptions royales anciennes sont rédigées en grec, tout comme les légendes des monnaies.

Le guèze est employé pour la première fois dans des inscriptions du ive siècle : le roi Ezana, avant et après sa conversion au christianisme, y fait état de ses campagnes, premier exemple d'historiographie officielle en Éthiopie.

Au siècle suivant se situe la traduction de la Bible faite d'après un texte grec. Notons que le canon de la Bible éthiopienne contient plusieurs livres considérés comme apocryphes par les autres Églises : le Livre d'Énoch, l'Ascension d'Isaïe, le Livre des jubilés entre autres. À cela s'ajoutent quelques ouvrages comme le Qerillos (Cyrille), recueil d'extraits et d'homélies des Pères de l'Église traitant de questions christologiques, les Règles monastiques de saint Pacôme, le Physiologus, qui eut aussi sa vogue dans la littérature médiévale de l'Europe et qui traite des qualités essentiellement légendaires des animaux, des plantes et des pierres.

Toutes ces œuvres furent traduites directement du grec ; il y en eut probablement d'autres, peut-être aussi des ouvrages originaux, mais rien ne nous en est parvenu. Les plus anciens manuscrits éthiopiens connus à ce jour ne sont pas antérieurs au xiiie siècle, à une ou deux exceptions près.

L'histoire d'Axoum demeure dans l'obscurité en ce qui concerne la période qui couvre et avoisine le viiie siècle. Les seuls documents connus rapportent les exploits guerriers qu'une reine non chrétienne mena contre le royaume, qu'elle dévasta, vers la fin du xe siècle.

Pendant les xie et xiie siècles, plus au sud, dans le Lasta, l'existence d'une dynastie différente est attestée, celle des Zagoué, dont le plus illustre roi fut Lalibéla. Enfin, en 1270, c'est le représentant d'une dynastie du Sud, Yekouno Amlak, qui, se réclamant de la descendance de l'ancienne dynastie salomonienne, prend le pouvoir.

Du xiiie au début du xve siècle, la puissance de l'Éthiopie s'affirme graduellement sur les royaumes musulmans entourant le plateau central. Le pays entre dans une période de renouveau culturel et religieux. Les monastères sont nombreux, et la littérature, étant essentiellement une littérature religieuse, se développe.

Les règnes les plus notables et les plus florissants furent celui du grand guerrier Amda Sion (1314-1344), de David (1382-1411), du roi théologien Zara Yakob (1434-1468), auteur lui-même de plusieurs ouvrages de caractère théologique, tel le Livre de la lumière, et de Lebna Dengel (1508-1540). C'est sous ce dernier que se produisit, en 1527, l'attaque des musulmans d'Ahmed Gragne, qui dévastèrent le pays, pillant et brûlant d'innombrables églises et couvents, et faillirent anéantir l'Éthiopie chrétienne. Ils furent finalement vaincus, en 1543, par les Éthiopiens aidés d'un corps expéditionnaire portugais.

Plus tard, l'établissement de la capitale à Gondar suscita encore une brève période de fécondité littéraire et scientifique, mais les désordres politiques, dès la fin du xviiie siècle, marquent aussi l'arrêt de cette activité.

Genres littéraires

Les textes relatifs aux vies de saints sont nombreux en Éthiopie. Aux xive et xve siècles furent traduits des actes de martyrs, de saints, les actes apocryphes des apôtres, et tout particulièrement le calendrier des saints, ou synaxaire, de l'Église copte. Cette rédaction primitive fut, dans les siècles suivants, modifiée et adaptée aux besoins locaux. Des notices sur la vie de saints indigènes, notamment, y furent ajoutées. Toutes ces traductions ont inspiré les auteurs locaux, qui ont relaté, et en abondance, les vies de saints éthiopiens – textes dont la véracité historique, à vrai dire, est souvent peu sûre.

Par contre, le récit des miracles, parfois stupéfiants, accomplis par les saints, occupe fréquemment une place prépondérante. Il existe, d'ailleurs, des recueils de miracles traduits en partie : miracles de saint Georges, de saint Michel, de la Trinité, de Jésus... Le recueil le plus intéressant, celui qui est aussi le plus apprécié, est celui des Miracles de la Vierge.

Le texte primitif fut rédigé en France, probablement au cours de la seconde moitié du xiie siècle. Ces légendes jouirent en Europe d'une grande faveur et connurent une énorme diffusion, quoique subissant des altérations et des additions dans les divers pays où elles parvinrent. L'un de ces recueils arriva dans le royaume latin d'Orient et y fut traduit en arabe au xiiie siècle. Il passa en Égypte, et l'Éthiopie l'emprunta sans doute à l'Église copte d'Égypte à la fin du xive siècle. Les recueils éthiopiens reflètent, d'ailleurs, les étapes de ce long itinéraire. On y trouve des récits originaires de France, d'Espagne, d'Italie, de Syrie, de Palestine, d'Égypte, à côté d'autres proprement éthiopiens.

Le premier ouvrage original est vraisemblablement le Kebranagast (« La Gloire des rois »), livre capital pour l'Éthiopie, car il explique l'origine salomonienne de la dynastie. Sa rédaction doit dater du début du xive siècle. On y expose, depuis la création, l'histoire de la dynastie éthiopienne. La partie centrale relate le voyage que fit Makeda, reine de Saba, c'est-à-dire d'Éthiopie, pour se rendre auprès de Salomon, la naissance de Ménélik, leur fils qui, lui-même, se rendit auprès de son père, à Jérusalem. De là, il partit pour l'Éthiopie, emmenant secrètement l'arche d'alliance. À côté de ce récit s'ajoutent d'autres chapitres exposant des explications de symboles et des prophéties. Le texte du Kebranagast est donc assez disparate, et il est encore bien difficile d'établir son origine exacte.

En matière d'histoire, notons que la première chronique royale est celle qui relate les guerres victorieuses du roi Amda Sion contre les souverains musulmans. De peu postérieure aux événements décrits, elle plaît au lecteur tant le ton en est simple et vive la narration, alors que la plupart des autres chroniques sont souvent surchargées de comparaisons et de citations bibliques, ou alors se réduisent à une énumération sèche et stéréotypée des faits au jour le jour, comme dans certaines annales tardives.

Parmi les textes historiques traduits, citons l'Histoire du monde de Jean de Nikiou. L'original en est perdu. Le récit de la conquête musulmane de l'Égypte, événement dont l'auteur était contemporain, en fait tout l'intérêt.

La poésie est essentiellement religieuse ; des genres caractéristiques sont les malke (portraits) et les qenē. Dans le malke, le poète trace le portrait du personnage qu'il chante, décrivant longuement les différentes parties de son corps, depuis les cheveux jusqu'aux ongles des orteils. Les qenē sont de courtes pièces, de deux à onze vers selon le genre, en l'honneur de Dieu ou des saints, chantées à certains moments de la messe.

Nombreuses sont les collections d'hymnes composées pour l'usage liturgique, tels les Louanges de la Vierge, le Deggwa et autres.

Cette poésie, qui use de la rime, de la division en strophes, est fréquemment écrite en une langue obscure, usant et abusant de l'inversion, remplie de citations bibliques, d'allusions de toute sorte ; souvent, il est fort difficile de la comprendre. Pour les qenē il existe d'ailleurs un enseignement spécial.

La littérature amharique

Les premiers documents littéraires amhariques sont les courts Chants royaux des xive et xve siècles. Aux xviie/xviiie siècles se trouvent des paraphrases des psautiers et de certaines prières, ainsi que quelques traités théologiques.

Mais la littérature amharique ne débute vraiment qu'après le règne de Théodoros (1855-1868), avec les chroniques de ce roi.

Le premier roman est dû à Afework ; il fut publié en 1908. L'auteur a composé aussi des ouvrages didactiques et une Vie de Ménélik II. Un peu plus tard, Herouy publie des biographies, des recueils de poésies, des récits historiques, des essais, etc.

Il est difficile de dresser un tableau de la littérature actuelle. Nombre d'ouvrages sont franchement moralisants et témoignent d'une psychologie fort sommaire : les bons sont bons et les méchants, méchants. Le sentiment de la nature est inexistant. Par contre, les longs discours édifiants abondent. Cependant, certains auteurs modernes ne se contentent plus de poncifs et de rhétorique. Ils s'attaquent à l'étude de la société moderne, font preuve de sensibilité, d'observation.

Parmi les noms les plus connus, citons : Makonnen Endalkatchew, auteur de romans et de pièces de théâtre, d'inspiration assez pessimiste, Kebbede Mikael, poète, essayiste et auteur dramatique, Mangestu Lemma, qui a composé poèmes et pièces de théâtre, et, enfin, Tadesse Liban, nouvelliste.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CHAVAILLON : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S., ancien directeur du Laboratoire de recherche sur l'Afrique orientale

- Jean DORESSE : docteur ès lettres, maître de recherche honoraire au C.N.R.S., de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Éloi FICQUET : maître de conférences en anthropologie et en histoire au Centre d'études africaines, École des hautes études en sciences sociales

- Alain GASCON : professeur des Universités, Institut français de géopolitique de l'université de Paris-VIII, membre du Centre d'études africaines, C.N.R.S., École des hautes études en sciences sociales, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Jean LECLANT : secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Jacqueline PIRENNE : maître de recherche au C.N.R.S.

- R. SCHNEIDER : expert à l'Institut éthiopien d'archéologie, Addis-Abeba

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ÉTHIOPIE DE L'ANTIQUITÉ AU XVIe SIÈCLE - (repères chronologiques)

- Écrit par Bertrand HIRSCH

- 484 mots

ive siècle Conversion des rois d'Axoum au christianisme. Création de l'écriture éthiopienne, un syllabaire dérivé de l'alphabet sud-arabique.

ve-vie siècle Période possible de traduction en langue guèze de la Bible dans la version grecque de la Septante. Selon la tradition...

-

ÉTHIOPIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABOUNA

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 228 mots

Mot arabe qui veut dire « notre père » abouna est devenu le titre ordinaire que donnent les chrétiens arabes à leurs simples prêtres. En Éthiopie, ce titre est réservé au patriarche de l'Église nationale. Depuis les origines (fin du ive s.) jusqu'à 1881, cette dernière n'eut qu'un...

-

ADDIS-ABEBA

- Écrit par Alain GASCON

- 678 mots

- 2 médias

La capitale fédérale de l'Éthiopie regroupe 3,059 millions d'habitants (2007) sur le piémont, planté d'eucalyptus, de la montagne d'Entotto. Dans les années 1880, Ménélik, roi du Choa, y avait bâti deux églises et un camp militaire pour surveiller ses conquêtes méridionales. Son épouse Taytu...

-

ADOUA (BATAILLE D')

- Écrit par Marie-Laure DERAT

- 212 mots

- 1 média

-

AFAR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 324 mots

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- GARBA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GOMBORÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GADEB SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- HAOULTI SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- EZANA, roi d'Axoum (320 env.)

- BIET MEDANI ALEM, Éthiopie

- BIET EMMANUEL, Éthiopie

- ISLAM, histoire

- PIERRE, sculpture

- AGRAIRES RÉFORMES

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- SALOMON, roi d'Israël (env. 970-env. 931 av. J.-C.)

- OUA (Organisation de l'unité africaine)

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- PARURE

- PANAFRICANISME

- STÈLE

- FAMINES

- ÉVANGÉLIAIRE

- ÉTHIOPIEN ART

- PEINTURE MURALE

- FUNÉRAIRE ART

- MELES ZENAWI (1955-2012)

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- EX-VOTO

- ABYSSINIE

- BIET GIORGIY, Éthiopie

- MELAZO SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- HAWILÉ ASSARAW STATUETTE DE

- MATARA SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- AXOUM ROYAUME D' (fin Ier-Xe s.)

- TIGRÉ, Éthiopie

- ZAGOUÉ LES (1117-1268)

- YEKOUNO AMLAK, roi éthiopien (1268-1283)

- THÉODOROS II, empereur d'Éthiopie (1855-1868)

- YOHANNÈS IV, empereur d'Éthiopie (1872-1889)

- LALIBÉLA, roi éthiopien (1172-1212)

- LIDJ YASSOU, prince héritier d'Éthiopie (1909-1917)

- MASSAWA ou MASSAOUAH

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- RÉPRESSION

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- EXODE RURAL

- AUSTRALOPITHÈQUES

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- CORNE DE L'AFRIQUE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- GALLAS

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- URSS, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- ANIMALIER ART

- ZAOUDITOU ou ZAUDITOU JUDITH (1876-1930) impératrice d'Éthiopie (1916-1930)

- AMHARIQUE, langue

- OMO VALLÉE DE L'

- CONFLIT ARMÉ

- PRIVATISATION

- GUÈZE

- KEBRA NAGAST (déb. XIVe s.)

- AIDE ALIMENTAIRE

- FIGURINE

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL

- ADOUA, Éthiopie

- MONOLITHES

- SANCTUAIRE

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

- TERRE CUITE, sculpture