ÉTHIOPIE

| Nom officiel | République démocratique fédérale d'Éthiopie |

| Chef de l'État | Taye Atske Sélassié - depuis le 7 octobre 2024 |

| Chef du gouvernement | Abiy Ahmed - depuis le 2 avril 2018 |

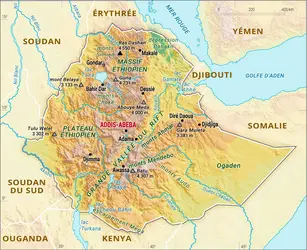

| Capitale | Addis-Abeba |

| Langue officielle | Aucune (La langue de travail est l'amharique.) |

| Population |

128 691 692 habitants

(2023) |

| Superficie |

1 136 240 km²

|

Article modifié le

Archéologie et art

La préhistoire

Depuis 1963, les découvertes de sols paléolithiques et de fossiles d' Hominidés se sont succédé en Éthiopie, et cette région du monde est devenue l'une des plus intéressantes pour la connaissance de l'origine de l'homme. Les premières récoltes de fossiles du genre Australopithecus ont été effectuées dans la basse vallée de l'Omo par la mission internationale franco-kényo-américaine ; elle y a recueilli plus de quatre cents fragments dans des couches de différentes époques. Le Paraustralopithecusaethiopicus dont on a retrouvé une mâchoire est très proche anatomiquement d'Australopithecusafarensis, et le squelette, complet à 40 % de la célèbre Lucy (3 M.A.), a été l'une des découvertes marquantes de l'expédition franco-américaine dans la basse vallée de l'Awash. Des fossiles du genre Homo ont été trouvés dans cette même région des Afars ; à Bodo et à Melka-Kunturé, des crânes et des ossements d' Homo erectus. Dans ce dernier gisement et dans la vallée de l'Omo, on a également découvert de très anciens restes d' Homo sapiens. En Afrique orientale, et particulièrement en Éthiopie, les fossiles des différents genres d'Hominidés suggèrent que cette région du monde pourrait être le berceau de l'humanité.

Les premiers outils lithiques et vestiges de campements ont été trouvés en Éthiopie. Dans les Afars, l'un des sites de Kada-Hadar a fourni plusieurs pièces taillées qui dateraient de 2,63 M.A. À Gona, quelques outils trouvés en place avec des os brisés témoignent sans doute du plus ancien campement connu du monde, de même que l'installation provisoire d'Omo 71 sur le rivage de l'ancien lac Turkana, où l'on a découvert un chopper biface, sorte de tranchoir en quartz, aménagé par l'enlèvement de quelques éclats. Vers 2 M.A., des Hominidés ont vécu sur les berges du fleuve Omo, et l'on a retrouvé, ensevelis dans les limons, de petits éclats de quartz, déchets de taille mais aussi éclats détachés de nucléus, bien qu'exceptionnellement retouchés. Est-on en présence d'un outillage fabriqué et utilisé par des végétariens ou par des omnivores ? Par des Australopithèques ou par Homo habilis ?

Près d'Addis-Abeba, le gisement de Melka-Kunturé doit son nom à un gué du fleuve Awash. On y observe environ quatre-vingts niveaux, la plupart en succession stratigraphique, vestiges d'anciens campements paléolithiques. À la base de la séquence sédimentaire, plusieurs niveaux pré-acheuléens ont été attribués à l'Oldowayen ; leurs âges se situeraient vers 1,7 M.A. Sur le site de Gomboré I, où des milliers de galets taillés étaient mêlés à des ossements brisés d'hippopotames, de bovidés et d'Hominidés, on a trouvé l'humérus d'un Homo erectus. On y a décelé également les traces d'un abri construit ou d'un pare-vent. À Garba IV (1,5 M.A.), on a découvert la mâchoire d'un enfant de six ans. Le sol, très riche en vestiges lithiques et ossements, est celui d'un habitat de savane et porte les marques d'activités variées : aire de dépeçage, atelier de taille. Ces deux sites peuvent être comparés aux Bed I et II d' Olduvai Gorge, en Tanzanie.

Le début de la longue période acheuléenne n'est connu, en Éthiopie, que vers 1 M.A. Le site de Garba XII, à Melka-Kunturé, possède des bifaces, de rares hachereaux, de grands et de petits éclats qui servent de supports à des racloirs, grattoirs, perçoirs, encoches et outils denticulés. L'emplacement d'un abri comportant des pierres de calage d'éventuels piquets montre l'amélioration technique des installations. Sur le site de Gomboré II (0,8 M.A.), les archéologues ont révélé la présence de fragments d'un crâne d'Homo erectus, mêlés aux ossements d'une faune variée, à des bifaces et à de petites pièces en obsidienne. À Garba I comme à Gadeb, dans le bassin de Webi Shebele, de très nombreux bifaces, hachereaux, boules à facettes et bolas piquetées indiquent un stade techniquement très élaboré de l'Acheuléen supérieur. Le feu était utilisé et maîtrisé. À Garba III, dernière phase de l'Acheuléen (de 300 000 à 250 000 ans av. J.-C.), des Homo sapiens fabriquaient des outils sur de petits éclats d'obsidienne. D'autres sites acheuléens sont connus : les terrasses du lac Langano, les rives de la moyenne vallée de l'Awash, Gadeb où des sols d'occupation s'échelonnent de l'Oldowayen évolué à l'Acheuléen supérieur. Dans ce dernier site, des populations très différentes auraient installé leurs campements en alternance, alors qu'à Melka-Kunturé le passage de l'Oldowayen à l'Acheuléen puis au Paléolithique moyen aurait été progressif : l'évolution se serait faite « en mosaïque », tous les caractères ne se modifiant pas au même rythme ; le progrès technologique se heurtait au frein du mode de vie traditionnel.

Dans la région des lacs, au sud d'Addis-Abeba, les habitats du Middle Stone Age dateraient de 180 000 ans avant J.-C. À Langano et à Ziwaï, on a découvert les vestiges d'occupations successives. Le débitage Levallois était pratiqué, et des éclats d'obsidienne ont été finement retouchés : racloirs, couteaux, pointes foliacées, burins accompagnent quelques petits bifaces. Dans le Harrar, la grotte du Porc-épic aurait été une halte de chasseurs pendant la saison sèche. On connaît de nombreux habitats du Later Stone Age ; près du lac Besaka, des grattoirs, des lamelles retouchées, des microlithes géométriques ainsi qu'une céramique décorée ont été recueillis. Des gravures et des peintures ornent les parois rocheuses. À Laga-Oda, dans le Harrar, des scènes pastorales ont été peintes, alors qu'à Chabbé, dans le Sidamo, on a sculpté de grands bovidés.

L'époque préaxoumite

Le sud du pays, – le Soddo en particulier et le Sidamo –, est célèbre pour ses pierres dressées, qui permettent de ranger l'Éthiopie dans la grande zone des cultures mégalithiques. Stèles anthropomorphes, stèles figuratives, stèles décorées de glaives, pierres phalloïdes, monolithes hémisphériques ou coniques, la plupart d'entre eux sont placés au milieu de sépultures : ce sont des monuments funéraires. Les fouilles récemment entreprises à Gattira-Demma, puis à Tiya, apporteront sans doute des éléments de datation.

Vers le ve siècle avant notre ère, selon des modalités qui nous échappent encore, apparaît soudain une civilisation si comparable à celle de l'Arabie du Sud toute proche qu'on a longtemps cru qu'elle correspondait à une conquête : les peuplades pastorales de la corne nord-est de l'Afrique, de culture wiltonienne, auraient été soumises par une migration massive d'éléments sabéens d'origine sémitique ayant franchi la mer Rouge ; pourtant, si l'on constate beaucoup de ressemblances entre les types de monuments et les inscriptions gravées en une splendide graphie de style géométrique, on note aussi des différences ; sud-arabisante plutôt que proprement sud-arabique, cette phase peut être dénommée « sabéo-éthiopienne ».

Aux confins de l'Érythrée et du Tigré, de nombreux vestiges ont été recueillis dans les vallons des montagnes d'Adoua (Yéha) et sur les hauts plateaux où plus tard se développera Axoum : Haoulti, Melazo. En ce dernier site, la fouille du petit tertre de Gobochéla a mis en évidence un sanctuaire, le plus ancien connu ; les tablettes votives indiquent qu'il était dédié à Almaqah, le dieu lunaire sud-arabique, ce que confirme la présence de deux statuettes de taureau, l'une de schiste, l'autre d'albâtre ; plusieurs autels sont marqués des symboles conjugués du croissant et du disque. Non loin, à Haoulti, deux édifices jumeaux étaient entourés de banquettes, où étaient posés de nombreux ex-voto en poterie : figurines de bovidés, jougs miniatures, modèles de maisons, statuettes assez grossières de femmes enceintes. D'autres fragments ont permis de reconstituer deux importants monuments. Le premier est une sorte de trône, haut de 1,40 m, orné de sculptures en un relief très plat qui rappelle le style de Persépolis ; sur les montants et les rebords de son dais sont gravés des bouquetins accroupis, aux longues cornes enroulées, comme on en voit en bordure de stèles sud-arabiques ; sur chacune des parois latérales s'avancent deux personnages : l'un de grande taille, barbu, tend devant lui ce qui semble être un flabellum ; l'autre, plus petit, qui le précède, tient des deux mains un bâton. Le second monument est la statuette de calcaire, haute de 0,80 m, d'une femme assise, drapée dans une grande robe plissée ; elle porte un lourd collier, muni d'un contrepoids dans le dos ; son visage, aux lèvres étranges, aux yeux sertis d'une sorte de listel, est d'une extraordinaire expression. Les dimensions des deux monuments se correspondant, ce pourrait être la statue d'une divinité et le naos dans lequel elle se trouvait assise.

Parmi plusieurs pièces d'âges divers recueillies dans une cachette à Hawilé Assaraw figurait une autre statuette énigmatique ; haute d'une cinquantaine de centimètres, elle représente un personnage aux formes trapues, assis sur un tabouret à barreau, tenant un gobelet dans chacune de ses mains posées sur les genoux ; il est vêtu d'une robe à rosaces, où s'inséraient sans doute primitivement des pierres précieuses, et devait porter en outre un collier à contrepoids ; l'expression du visage est cruelle : bouche aux lèvres étroites, grands yeux dont les pupilles devaient recevoir des incrustations aujourd'hui disparues. Sur un socle, dont l'appartenance à la statuette n'est pas certaine, une inscription pourrait se lire ainsi : « Afin d'accorder à Yemenit un enfant. » D'interprétation difficile, la statuette d'Hawilé Assaraw fera naître encore bien des hypothèses.

Remarquables aussi sont de petits pendentifs de métal recueillis à Sabéa et à Yéha, dans une nécropole que domine un temple de style sud-arabique : affectant la forme d'un animal (bouquetin, lion, oiseau), ils sont décorés intérieurement par un entrelacs de caractères d'écriture ; on peut y voir des sortes de « marques d'identité ». La tradition de virtuosité de l' art animalier se traduit enfin dans la gravure si véhémente d'une lionne sur le rocher de Govedra et dans une grande statue de lion dégagée d'une falaise, à Komboltcha, probablement déjà d'époque axoumite.

Le royaume d'Axoum

La richesse d'invention des formes, l'aisance de l'exécution attestent ainsi la maîtrise des artisans de l'antique Éthiopie. C'est sur ce fonds culturel qu'à partir du ier siècle ou du début du iie siècle de notre ère se développa la capitale, Axoum. Celle-ci dut profiter de l'essor économique qu'avait connu la mer Rouge sous l'impulsion des Ptolémées et des Romains ; c'était une étape sur les pistes caravanières reliant les ports au bassin du Nil. Nombre de petits objets de style égyptisant ou hellénistique découverts en Éthiopie attestent l'existence d'échanges avec la vallée du Nil et le monde méditerranéen : scaraboïde d'Adoulis, amulettes de faïence bleue de Haoulti, cippe d'Horus sur les crocodiles (si l'on en croit du moins le voyageur James Bruce, 1730-1794), scarabée et statuette d'Hermaphrodite d'Axoum ; un joli taureau de bronze semble une œuvre alexandrine. En revanche, des coupes en métal retrouvées dans le lot de Hawilé Assaraw sont d'une origine plus nettement méroïtique, tout comme une statuette de cornaline représentant un personnage nu, avec deux uræi, recueillie à Matara.

Si ces objets témoignent d'influences étrangères, les fouilles effectuées sur les sites du royaume d'Axoum font connaître une civilisation originale et brillante. La capitale se couvre de palais d'une architecture puissante. Leurs murs épais disposés selon une alternance de saillants et de rentrants s'élèvent en une série de retraits successifs. Les plans de plusieurs édifices ont pu être précisés ; mieux, des élévations en étage ont été récemment retrouvées. Au cœur d'Axoum, près du lieu dit de la « sortie des vents », un socle monumental à saillants et degrés caractéristiques supportait autrefois plusieurs « obélisques », ou plutôt des sortes de stèles géantes ; la plus grande, brisée aujourd'hui, était un monolithe dont la hauteur atteignait 33,50 m ; c'était à coup sûr le plus important bloc qui ait été dressé par les Anciens ; une autre est encore debout ; elle a 23 mètres de hauteur ; ces stèles présentent un décor qui évoque de hautes maisons, aux nombreux étages, comme on en voit encore en Arabie du Sud ; la porte du bas, avec sa serrure, est surmontée de plusieurs étages de fenêtres grillagées entre lesquelles apparaissent les extrémités des poutres des planchers (les « têtes de singe », selon la désignation locale). D'autres pierres levées, abondantes dans la zone d'Axoum, marquaient sans doute l'emplacement de sépultures. De grandes bases, entaillées de degrés, portant des traces de rainures, sont les restes de « trônes ». On ne sait pas encore s'il y a un rapport entre ces bases et les dalles gravées d'inscriptions retrouvées sur le site. Sont aussi typiquement axoumites d'énigmatiques têtes de terre cuite rouge, avec traces d'un engobe gris ; le visage, aux traits habituellement fins, s'encadre d'une ample coiffure qui fait saillie à l'arrière ; quelquefois percées, au sommet, d'un orifice, elles sont munies d'un assez long cou formant col. Peut-être ces têtes constituaient-elles des goulots de jarres. L'archéologie axoumite pose encore bien des problèmes.

Parfois, pourtant, elle apporte aux historiens une pièce de choix : tel ce « couteau de jet » – ou sceptre votif – de bronze, gravé en caractères déjà éthiopiens (les plus anciens actuellement connus de cette écriture) d'une inscription commémorant deux conquêtes de « Gadar, roi (ngšy) d'Axoum » ; ce serait le souverain identifié par l'épigraphie sudarabique à propos d'une guerre dirigée contre les Sabéens.

De toute façon, le développement des fouilles menées par l'Institut éthiopien d'archéologie fait mieux connaître l'importance du royaume d'Axoum, l'un des « quatre royaumes » du monde avec Rome, la Perse et la Chine selon les Kephalaia de Mani (fin du iiie siècle de notre ère). Le site privilégié de Matara, près de Sénafé de Chimézané, permet de vérifier sur plusieurs siècles la succession des époques. Une vraie Pompéi éthiopienne surgit des terres depuis 1959 : magnifiques constructions de style axoumite classique, dont les murs présentent une disposition en gradins avec une alternance de saillants et de rentrants. Un abondant matériel nous renseigne sur la vie quotidienne : fourneaux, écuelles, marmites, petites lampes. Plusieurs pièces attestent la longue et brillante tradition culturelle de Matara, où se sont accumulés des objets d'âges très divers : un sautoir avec quatorze monnaies et deux bractéates d'or à l'effigie des Césars, de Nerva à Septime Sévère ; une magnifique lampe de bronze, haute de 0,40 m, où s'allient les influences d'Alexandrie et de l'Arabie du Sud : au-dessus de la coupe au socle délicatement ciselé, un chien saisit à la course un bouquetin bondissant. Parmi d'autres bijoux, on compte deux croix en or remarquablement ouvragées.

L'Éthiopie chrétienne

Vers 330, l'empire d'Axoum s'était, en effet, converti au christianisme. Sur les monnaies du roi Ezana, la croix remplace le croissant et le disque lunaire ; une stèle inscrite en grec, découverte en 1969, relatant les victoires du roi sur les Noba, atteste la « puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et exalte « la foi dans le Christ et sa volonté » ; une autre inscription d'Ezana, trouvée en 1981 au nord d'Axoum, présente sur une face un texte en écriture pseudo-sabéenne et un texte en guèze, tandis que l'autre face porte un texte en grec ; ce sont là trois versions de la campagne du roi contre les Bedja, révélant de nouveaux détails et permettant de mieux cerner ses croyances religieuses.

Malgré les crises du Moyen Âge et les destructions, il demeure des vestiges de quelques églises de haute époque ; elles conservent le plan des temples païens ; les influences majeures semblent celles de la Syrie du Nord ; il en résulte un plan basilical (Yéha, Goulo Makéda, Enda Cerqos de Melazo), avec parfois une abside semi-circulaire (Adoulis) ; de date apparemment postérieure, l'église de Debra Damo présente encore une double rangée de piliers monolithes soutenant des galeries de part et d'autre de la nef centrale couverte par des arceaux de bois.

Peu à peu, la civilisation d'Axoum s'étiola. Lentement, peut-être sous la menace bedja venue du Nord, le centre de gravité du royaume chrétien se déplaça vers les plateaux des Amhara et même le lointain Shoa. Une reine du Semien, qualifiée de juive et nommée Judith, après avoir détruit Axoum, aurait pendant une quarantaine d'années persécuté les chrétiens. On attribue à cet intermède la destruction d'un grand nombre de vestiges du plus lointain passé éthiopien.

Le renouveau vint du Sud, de la région du Lasta, un bastion qu'enserrent les cours supérieurs du Takazzé et son affluent le Tsellari. Vers 1135 apparaît la nouvelle dynastie des Zagoué. Dans ces régions où le christianisme venait d'être assimilé par les populations locales, on assiste à une puissante renaissance chrétienne, celle de moines d'une exceptionnelle sainteté ; au début du xiiie siècle, sous le saint roi Lalibéla et ses successeurs, la montagne sacrée, autour de la nouvelle capitale de Roha, est creusée d'étonnantes églises rupestres, merveilles de l'Éthiopie. La Terre sainte est recréée suivant une toponymie biblique : mont Thabor, le Jourdain. Dix sanctuaires se répartissent en deux groupes principaux, entourés chacun d'une enceinte ; à l'écart, au fond d'un puits profond, un onzième sanctuaire, Biet Giorgiys, se distingue par son plan cruciforme et son toit plat qui offre le dessin de grandes croix emboîtées, d'une rare élégance. Le principe de ces édifices est simple, bien qu'extraordinairement original : une large tranchée, qu'on atteint par des tunnels, isole du reste du plateau la masse de rocher dans laquelle est littéralement sculptée l'église ; partout dans la montagne, de petits alvéoles annexes servent de tombes aux prêtres les plus vénérables. Les plans sont variés, mais ils reproduisent, figés dans le roc, ceux de monuments antérieurement construits ; ainsi l'église du Sauveur-du-Monde ( Biet Medani Alem) semble conserver la disposition de l'ancienne cathédrale d'Axoum (Notre-Dame-de-Sion) ; longue de 33 mètres et large de 23, elle dresse une masse haute de 11 mètres ; tout autour, une colonnade de trente-deux piliers à section quadrangulaire, délimitant un étroit promenoir de 0,70 m, supporte le toit à double pente, orné d'arcades sculptées ; l'intérieur est de plan basilical : cinq nefs – ce qui est exceptionnel – et huit travées, avec une puissante forêt de vingt-huit piliers portant des pseudo-chapiteaux en console et des arcs en plein cintre. À Biet Emmanuel, énorme bloc rectangulaire de 17 mètres de long sur 11 de large, l'imitation d'une architecture construite est parfaite : avec ses saillants et ses rentrants, ses « têtes de singe » (extrémités de poutres simulées), c'est un splendide exemple de style axoumite. De façon générale, les grandes façades de pierre, fort sobres, ne sont guère animées que par le jeu de larges bandeaux (horizontaux ou verticaux) et d'ouvertures, qui reprennent parfois le thème, indéfiniment répété, de la croix. À l'intérieur de certaines des églises de Lalibéla, des reliefs, et surtout des peintures, présentent un intérêt iconographique et historique considérable ; sans doute les peintures, dont les premières datent du xve siècle, sont-elles postérieures à la construction de ces églises. Sous l'impulsion d'un comité international, on procède actuellement à la conservation et à la restauration de cet ensemble unique au monde, malheureusement fort dégradé ou objet de remaniements bien intempestifs.

À travers l'Éthiopie, une centaine d'autres églises rupestres, plus ou moins bien décrites, étaient jusqu'ici connues ; à côté d'églises monolithes proprement dites, littéralement excavées du rocher, certaines étaient des églises hypogées mettant souvent à profit l'existence de grottes naturelles ; d'autres étaient des églises de cavernes, construites en pierre ou en bois, à l'intérieur ou sous une voûte rocheuse, dispositif particulièrement original. Or, en 1965, un prêtre éthiopien, Abba Tawalda Medhin Joseph, a révélé l'existence de cent vingt et une églises rupestres cachées dans les ravins des montagnes et des plateaux du Tigré (au nord de Makallé) et demeurées pour la plupart totalement inconnues : les unes dans l'Agamé (au sud d'Adigrat), les autres autour de Hauzen (Géralta et Enderta), d'autres au Tambien (Abbi Addi), d'autres enfin dans la région d'Asbi. En dehors du magnifique recueil de photographies du docteur G. Gerster, on ne possède encore que des indications très fragmentaires sur ces édifices. Certains sont fort maladroitement aménagés dans le rocher ; d'autres sont de vrais chefs-d'œuvre, telle la magnifique église d'Abraha Atsbeha. La plupart sont des églises hypogées. Le plan basilical semble le plus fréquent, mais on trouve des salles circulaires, comme à Guh (dans le Guéralta). De nombreux éléments perpétuent le style axoumite : plan rectangulaire, piliers et architraves, murs à ressauts, alternance de couches de bois équarri et de lits de pierres de taille, affleurement des poutres rondes en « têtes de singe » (par exemple, à Saint-Michel de Debra Salam). À côté de plafonds plats, souvent décorés en caissons, il en existe de voûtés : l'Enderta utilise avec prédilection la coupole. Si, comme dans tout l'art éthiopien, la rondebosse fait défaut, on trouve des reliefs à décor géométrique. De nombreuses parois décorées apportent une documentation précieuse pour la connaissance de la peinture éthiopienne : on y discerne des styles et des manières très diverses, de la plus naïve à la plus élaborée ; si certaines reflètent une tradition fort archaïque, d'autres ne peuvent guère être antérieures au xvie siècle (église de Guh). De nombreuses missions seront nécessaires pour étudier cet impressionnant ensemble ; il est trop tôt pour tenter de donner des indications précises de datation. Et il reste encore bien d'autres régions d'Éthiopie qui n'ont pas été systématiquement explorées, telles les églises du lac Tana, dont on sait cependant la richesse en peintures et en orfèvrerie sacrée. Un bon expert, A. Mordini, a estimé à quinze cents le nombre des églises antérieures au xvie siècle dont il subsiste des vestiges.

Le style « gondarien »

Au début du xvie siècle, l'invasion par les troupes de l'imam Gragne (tué en 1542) dévaste l'Éthiopie. C'est alors aussi l'arrivée des missionnaires portugais, puis espagnols. Un nouveau style se développe désormais. Le lac Tana, où avaient été livrés précisément les derniers combats contre l'envahisseur, devient le centre de gravité. Peut-être des monuments comme l'insolite église de Barié Guemb (où une coupole domine le cœur de l'édifice) invitent-ils à dater de Lebna Dengel ou de Galaoudéos les premiers témoins du style qu'on définira plus tard comme « gondarien » (ou « portugo-éthiopien »). Sarsa Dengel (1563-1597) fixe sa résidence à Gouazara. Puis le père Paez surcharge d'un riche décor manuélin l'église de la Vierge (près de Gorgora) ; à proximité, l'empereur Souseneyos édifie un palais. Fasilidas (1632-1667) est le fondateur de la cité impériale de Gondar, que développeront ses successeurs : dans une vaste enceinte percée de nombreuses portes, c'est un ensemble impressionnant de palais (Fasil Guemb, château de Yassous le Grand), de pavillons (bibliothèque de Tsadik Yohannès) et d'églises ; plus tard, Bacaffa (1719-1730) et l'impératrice Mentouab y adjoindront d'importantes constructions ; à cet ensemble si prestigieux, d'allure théâtrale, s'ajoutent de nombreuses autres églises, dont l'abbatiale de Debra-Berhan-Sélassié et la grande abbaye de Cousquam à la puissante enceinte crénelée et renforcée de tours. Les créneaux des murailles et des terrasses, les escaliers et balcons extérieurs, les tours rejetées aux angles et couvertes de coupoles sur trompes donnent à ces bâtiments une singulière allure, perpétuant le style de la Renaissance européenne jusqu'au xviiie siècle.

La peinture de manuscrits

Parallèlement à l'art monumental et à la grande peinture murale, l'effort des artistes éthiopiens s'est exercé dans un domaine fort séduisant, celui des miniatures : elles ornent les lourds manuscrits, sur parchemin, où textes et figures sont tracés à la main par les prêtres et leurs aides, les dabtaras, selon des règles immuables. Les miniatures des évangiles destinés à être lus à l'office ( évangéliaires) sont inspirées d'un même thème : les scènes de la vie du Christ ; la première image montre l'Évangéliste en train d'écrire ou d'écouter l'inspiration divine ; enfin, des tableaux numériques, dits des canons d'Eusèbe, sont présentés dans de belles compositions : souvent, une sorte de temple, à colonnes et fronton décoré, entouré d'une végétation luxuriante où jouent les animaux et les oiseaux. Le plus ancien manuscrit décoré actuellement signalé semble être celui d'Abba Garima, près d'Adoua : xe-xie siècle. Du début du xive siècle date le manuscrit de l'église Saint-Étienne du lac Haïk (près de Dessié), conservé à la Bibliothèque nationale d'Addis-Abeba : toutes les vignettes sont groupées en tête du volume ; des images d'une grande naïveté, personnages aux traits fort simplifiés, au long nez, aux grands yeux globuleux, ne laissent pas d'être attachantes. La plupart des manuscrits proviennent du lac Tana ; l'un des plus remarquables est celui de l'île de Kébran, enluminé dans les premières années du xve siècle (vers 1420) ; l'influence de l'iconographie byzantine y est évidente ; mais la simplification des lignes et surtout les traits des personnages sont bien éthiopiens. Un peu postérieur (règne de Zara Yakob, vers 1450), le manuscrit de Jehjeh Giorgiys (dans le Wagara) offre une stylisation encore plus poussée. Après les destructions de Gragne, il fallut reconstituer les bibliothèques ; dans l'illustration des nouveaux manuscrits, la frontalité est abandonnée, les scènes s'animent, les couleurs sont plus variées, n'évitant pas le bariolage dans certains cas ; le plus célèbre manuscrit est celui des Miracles de Marie (Taamra Maryam). À l'époque de Gondar, l'influence occidentale est indéniable. Parmi tant de belles réussites, il suffit ici de signaler ces images d'apôtres et de saints qui ornent de grands dépliants de parchemin, parfois montés en roue pour être portés dans les processions.

Un art populaire vivace

Les œuvres populaires que produit encore l' artisanat éthiopien se rattachent à la tradition de l'art sacré. Ce sont des compositions aux couleurs vives, peintes sur toile ou parchemin ; le vert, le jaune et le rouge y dominent (couleurs du drapeau éthiopien). Les sujets relèvent de cycles consacrés : suite de tableautins évoquant la légende de la reine de Saba ou les faits miraculeux de quelque saint. Des règles fixes sont observées : les méchants sont toujours représentés de profil et les bons de face, les deux yeux bien apparents ; aucune ombre ne doit voiler le visage des saints ; la prédominance est donnée à la droite sur la gauche. Dans l' orfèvrerie, les croix de types et de décor infiniment variés perpétuent les créations si originales des siècles classiques ; originellement, la technique des bijoux d'argent était celle de la cire perdue ; souvent, la croix comporte un motif tressé, symbole d'infini ; elle s'insère parfois dans un cercle évoquant l'univers sur lequel elle doit régner ; des jeux de croix secondaires peuvent s'ajouter à la croix principale, multipliant ainsi son pouvoir.

Ces réussites de l'art populaire ne sauraient être négligées. Peintures aux tableautins de couleurs vives, croix ornées d'entrelacs variés, autant d'images liées au nom de l'Éthiopie, tout comme les églises rondes aux grands toits de chaume. Dans l'extension prise par ces édifices circulaires durant les derniers siècles (au point que les églises de plan quadrangulaire – les plus anciennes – ne se trouvent guère que dans le Tigré), faut-il voir l'affirmation sans cesse plus marquée du caractère africain de la civilisation éthiopienne, dont on a noté le progrès en d'autres domaines (dans la langue, par exemple, qui a beaucoup évolué à partir du schéma originel proprement sémitique) ? Faut-il considérer que les cercles concentriques, selon lesquels s'organise l'église, protègent l'accès vers le mystère : le qenemehlet, où sont installés les chantres, puis le qeddest, pour les fidèles, jusqu'à la partie centrale, le saint des saints (maqdas), espace quadrangulaire où est enfermé l'autel inaccessible (le tabot) ? Ce dispositif procéderait d'un réflexe de défense contre les périls de l'Islam, tant redouté depuis les destructions de Gragne. Bien des recherches doivent être faites en de tels domaines.

Si l'art éthiopien contemporain se tourne résolument vers l'avenir, il hérite de longs siècles de réalisations. C'est dans cet esprit qu'on doit apprécier l'œuvre d'une vigoureuse école de jeunes peintres et sculpteurs contemporains : Gébré Kristos Desta, Iskandar Boghossian et, avant tout, Afework Teklé, dont le génie inventif sait sauvegarder le meilleur de la tradition du patrimoine national.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CHAVAILLON : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S., ancien directeur du Laboratoire de recherche sur l'Afrique orientale

- Jean DORESSE : docteur ès lettres, maître de recherche honoraire au C.N.R.S., de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Éloi FICQUET : maître de conférences en anthropologie et en histoire au Centre d'études africaines, École des hautes études en sciences sociales

- Alain GASCON : professeur des Universités, Institut français de géopolitique de l'université de Paris-VIII, membre du Centre d'études africaines, C.N.R.S., École des hautes études en sciences sociales, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Jean LECLANT : secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Jacqueline PIRENNE : maître de recherche au C.N.R.S.

- R. SCHNEIDER : expert à l'Institut éthiopien d'archéologie, Addis-Abeba

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

ÉTHIOPIE DE L'ANTIQUITÉ AU XVIe SIÈCLE - (repères chronologiques)

- Écrit par Bertrand HIRSCH

- 484 mots

ive siècle Conversion des rois d'Axoum au christianisme. Création de l'écriture éthiopienne, un syllabaire dérivé de l'alphabet sud-arabique.

ve-vie siècle Période possible de traduction en langue guèze de la Bible dans la version grecque de la Septante. Selon la tradition...

-

ÉTHIOPIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABOUNA

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 228 mots

Mot arabe qui veut dire « notre père » abouna est devenu le titre ordinaire que donnent les chrétiens arabes à leurs simples prêtres. En Éthiopie, ce titre est réservé au patriarche de l'Église nationale. Depuis les origines (fin du ive s.) jusqu'à 1881, cette dernière n'eut qu'un...

-

ADDIS-ABEBA

- Écrit par Alain GASCON

- 678 mots

- 2 médias

La capitale fédérale de l'Éthiopie regroupe 3,059 millions d'habitants (2007) sur le piémont, planté d'eucalyptus, de la montagne d'Entotto. Dans les années 1880, Ménélik, roi du Choa, y avait bâti deux églises et un camp militaire pour surveiller ses conquêtes méridionales. Son épouse Taytu...

-

ADOUA (BATAILLE D')

- Écrit par Marie-Laure DERAT

- 212 mots

- 1 média

-

AFAR

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 324 mots

- Afficher les 51 références

Voir aussi

- GARBA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GOMBORÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GADEB SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- HAOULTI SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- EZANA, roi d'Axoum (320 env.)

- BIET MEDANI ALEM, Éthiopie

- BIET EMMANUEL, Éthiopie

- ISLAM, histoire

- PIERRE, sculpture

- AGRAIRES RÉFORMES

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- SALOMON, roi d'Israël (env. 970-env. 931 av. J.-C.)

- OUA (Organisation de l'unité africaine)

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- PARURE

- PANAFRICANISME

- STÈLE

- FAMINES

- ÉVANGÉLIAIRE

- ÉTHIOPIEN ART

- PEINTURE MURALE

- FUNÉRAIRE ART

- MELES ZENAWI (1955-2012)

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- EX-VOTO

- ABYSSINIE

- BIET GIORGIY, Éthiopie

- MELAZO SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- HAWILÉ ASSARAW STATUETTE DE

- MATARA SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- AXOUM ROYAUME D' (fin Ier-Xe s.)

- TIGRÉ, Éthiopie

- ZAGOUÉ LES (1117-1268)

- YEKOUNO AMLAK, roi éthiopien (1268-1283)

- THÉODOROS II, empereur d'Éthiopie (1855-1868)

- YOHANNÈS IV, empereur d'Éthiopie (1872-1889)

- LALIBÉLA, roi éthiopien (1172-1212)

- LIDJ YASSOU, prince héritier d'Éthiopie (1909-1917)

- MASSAWA ou MASSAOUAH

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- RÉPRESSION

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- EXODE RURAL

- AUSTRALOPITHÈQUES

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- CORNE DE L'AFRIQUE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- GALLAS

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- URSS, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- ANIMALIER ART

- ZAOUDITOU ou ZAUDITOU JUDITH (1876-1930) impératrice d'Éthiopie (1916-1930)

- AMHARIQUE, langue

- OMO VALLÉE DE L'

- CONFLIT ARMÉ

- PRIVATISATION

- GUÈZE

- KEBRA NAGAST (déb. XIVe s.)

- AIDE ALIMENTAIRE

- FIGURINE

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL

- ADOUA, Éthiopie

- MONOLITHES

- SANCTUAIRE

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

- TERRE CUITE, sculpture