ETHNOCIDE

Article modifié le

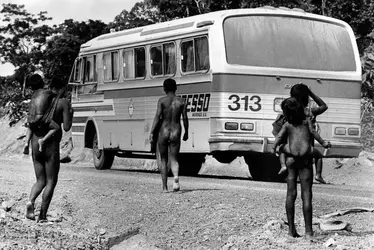

Histoire, culture et ethnocide

L'ethnocide, est-il admis, c'est la suppression des différences culturelles jugées inférieures et mauvaises, c'est la mise en œuvre d'un principe d'identification, d'un projet de réduction de l'Autre au même (l'Indien amazonien supprimé comme Autre et réduit au même comme citoyen brésilien). En d'autres termes, l'ethnocide aboutit à la dissolution du multiple dans l'Un. Qu'en est-il maintenant de l'État ? Il est, par essence, la mise en jeu d'une force centripète, laquelle tend, lorsque les circonstances l'exigent, à écraser les forces centrifuges inverses. L'État se veut et se proclame le centre de la société, le tout du corps social, le maître absolu des divers organes de ce corps. On découvre ainsi, au cœur même de la substance de l'État, la puissance agissante de l'Un, la vocation de refus du multiple, la crainte et l'horreur de la différence. À ce niveau formel où nous nous situons actuellement, on constate que la pratique ethnocidaire et la machine étatique fonctionnent de la même manière et produisent les mêmes effets : sous les espèces de la civilisation occidentale ou de l'État se décèlent toujours la volonté de réduction de la différence et l'altérité, le sens et le goût de l'identique et de l'Un.

Quittant cet axe formel et en quelque sorte structuraliste pour aborder celui de la diachronie, de l'histoire concrète, considérons la culture française comme cas particulier de la culture occidentale, comme illustration exemplaire de l'esprit et du destin de l'Occident. Sa formation, enracinée dans un passé séculaire, apparaît strictement coextensible à l'expansion et au renforcement de l'appareil d'État, d'abord sous sa forme monarchique, ensuite sous sa forme républicaine. À chaque développement du pouvoir central correspond un déploiement accru du monde culturel. La culture française est une culture nationale, une culture du français. L'extension de l'autorité de l'État se traduit dans l'expansionnisme de la langue de l'État, le français. La nation peut se dire constituée, l'État se proclamer détenteur exclusif du pouvoir lorsque les gens sur qui s'exerce l'autorité de l'État parlent la même langue que lui. Ce processus d' intégration passe évidemment par la suppression des différences. C'est ainsi qu'à l'aurore de la nation française, lorsque la France n'était que la Franchimanie et son roi un pâle seigneur du nord de la Loire, la croisade des Albigeois s'abattit sur le sud pour en abolir la civilisation. L'extirpation de l'hérésie cathare, prétexte et moyen d'expansion pour la monarchie capétienne, traçant les limites presque définitives de la France, apparaît comme un cas pur d'ethnocide : la culture du Midi – religion, littérature, poésie – était irréversiblement condamnée, et les Languedociens devinrent sujets loyaux du roi de France.

La Révolution de 1789, en permettant le triomphe de l'esprit centraliste des Jacobins sur les tendances fédéralistes des Girondins, mena à son terme l'emprise politique de l'administration parisienne. Les provinces, comme unités territoriales, s'appuyaient chacune sur une ancienne réalité, homogène du point de vue culturel : langue, traditions politiques, etc. On leur substitua le découpage abstrait en départements, propre à briser toute référence aux particularismes locaux, et donc à faciliter partout la pénétration de l'autorité étatique. Ultime étape de ce mouvement par lequel les différences s'évanouissent l'une après l'autre devant la puissance de l'État : la IIIe République transforma définitivement les habitants de l'Hexagone en citoyens grâce à l'institution de l'école laïque, gratuite et obligatoire, puis du service militaire obligatoire. Ce qui subsistait d'existence autonome dans le monde provincial et rural y succomba. La francisation était accomplie, l'ethnocide consommé : langues traditionnelles traquées en tant que patois d'arriérés, vie villageoise ravalée au rang de spectacle folklorique destiné à la consommation des touristes, etc.

Pour bref qu'il soit, ce coup d'œil jeté sur l'histoire de notre pays suffit à montrer que l'ethnocide, comme suppression plus ou moins autoritaire des différences socioculturelles, est inscrit d'avance dans la nature et dans le fonctionnement de la machine étatique, laquelle procède par uniformisation du rapport qui la lie aux individus : l'État ne connaît que des citoyens égaux devant la loi.

Affirmer, à partir de l'exemple français, que l'ethnocide appartient à l'essence unificatrice de l'État conduit logiquement à dire que toute formation étatique est ethnocidaire. Examinons rapidement le cas d'un type d'État fort différent des États européens. Les Incas étaient parvenus à édifier dans les Andes une machine de gouvernement qui fit l'admiration des Espagnols, tant par l'ampleur de son extension territoriale que par la précision et la minutie des techniques administratives qui permettaient à l'empereur et à ses nombreux fonctionnaires d'exercer un contrôle presque total et permanent sur les habitants de l'empire. L'aspect proprement ethnocidaire de cette machine étatique apparaît dans sa tendance à incaïser les populations nouvellement conquises : non seulement en les obligeant à payer tribut aux nouveaux maîtres, mais surtout en les contraignant à célébrer en priorité le culte des conquérants, le culte du Soleil, c'est-à-dire de l'Inca lui-même. Religion d'État, imposée par la force, fût-ce au détriment des cultes locaux. Il est vrai également que la pression exercée par les Incas sur les tribus soumises n'atteignit jamais la violence du zèle maniaque avec lequel les Espagnols anéantirent plus tard l'idolâtrie indigène. Pour habiles diplomates qu'ils fussent, les Incas savaient néanmoins utiliser la force lorsqu'il le fallait, et leur organisation réagissait avec la plus grande brutalité, comme tout appareil d'État lorsque son pouvoir est mis en question. Les fréquents soulèvements contre l'autorité centrale du Cuzco, impitoyablement réprimés d'abord, étaient ensuite châtiés par la déportation massive des vaincus dans des régions très éloignées de leur territoire natal, c'est-à-dire marqué par le réseau des lieux de culte (sources, collines, grottes) : déracinement, déterritorialisation, ethnocide...

La violence ethnocidaire, comme négation de la différence, appartient bien à l'essence de l'État, aussi bien dans les empires barbares que dans les sociétés civilisées d'Occident : toute organisation étatique est ethnocidaire, l'ethnocide est le mode normal d'existence de l'État. Il y a donc une certaine universalité de l'ethnocide, en ce qu'il est le propre non seulement d'un vague « monde blanc » indéterminé, mais de tout un ensemble de sociétés qui sont les sociétés à État. La réflexion sur l'ethnocide passe par une analyse de l'État. Mais doit-elle s'arrêter là, s'en tenir au constat que l'ethnocide c'est l'État et que, de ce point de vue, tous les États se valent ? Ce serait là retomber dans le péché d'abstraction que nous avons précisément reproché à l'« école de l'ethnocide », ce serait encore une fois méconnaître l'histoire concrète de notre propre monde culturel.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CLASTRES : chargé de recherche au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ABORIGÈNES AUSTRALIENS

- Écrit par Barbara GLOWCZEWSKI

- 7 154 mots

- 5 médias

L'enlèvement et la déportation des enfants partait du postulat qu'il fallait « assimiler la race » par l'éducation et par le contrôle des mariages et des naissances. Les gènes aborigènes étant récessifs, les autorités développèrent la politique du « blanchiment » (... -

AMÉRINDIENS - Amérique du Nord

- Écrit par Marie-Pierre BOUSQUET , Encyclopædia Universalis et Roger RENAUD

- 10 382 mots

- 6 médias

...atteignait l'Arizona et la Californie. Après l'achat de la Louisiane à la France en 1803, les Américains intervinrent à leur tour en s'intéressant au bison. En 1800, il n'y avait pratiquement plus de peuples indigènes, sauf les plus septentrionaux des Eskimos, qui échappaient à l'influence directe ou indirecte... -

ETHNOCENTRISME

- Écrit par Yves SUAUDEAU

- 1 746 mots

...destruction directe : destruction à terme des conditions de subsistance des différentes cultures et des conditions de survie des sociétés qui les véhiculent, l'ethnocide de même que le génocide sont des manifestations à caractère hautement ethnocentrique. De tels processus ou actes correspondent à une... -

SHOAH

- Écrit par Philippe BURRIN

- 5 914 mots

- 3 médias

...n'affaiblit pas le passage du temps. Quelques-uns veulent, certes, « assassiner la mémoire » (selon l'expression de Pierre Vidal-Naquet) en niant ce que le génocide des juifs eut de plus spécifique, à savoir les chambres à gaz. D'autres veulent, pour faire « passer le passé » ( Ernst Nolte), dissoudre la... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- PRODUCTION MODES DE

- CULTURE & CIVILISATION

- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ

- SOCIÉTÉS PRIMITIVES ou PRIMITIFS

- BRÉSIL, ethnies

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Sud

- PRODUCTIVITÉ

- FRANÇAISE LANGUE

- IMPÉRIALISME CULTUREL

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique du Nord

- FRANCE, histoire : formation territoriale

- ÉVANGÉLISATION