ÉTOILES

Article modifié le

Les étoiles variables

De nombreuses étoiles ont un éclat variable, non pas comme les étoiles doubles à éclipses par suite de l'occultation d'une composante, mais parce que leur luminosité intrinsèque est elle-même variable dans le temps.

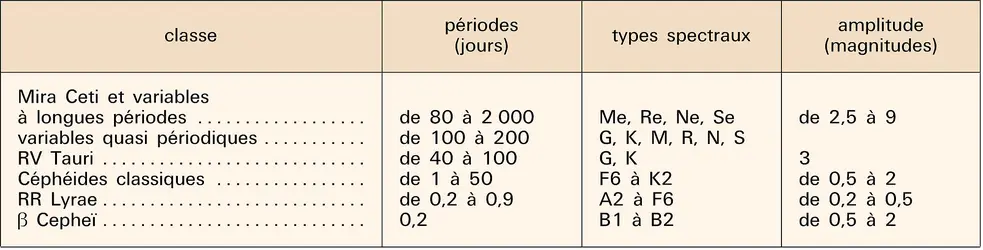

En réalité il existe toutes sortes d'étoiles variables, qui ont des courbes de lumière différentes. Les unes présentent des variations irrégulières, ou bien de brusques variations peu durables (étoiles à éruption, novae, supernovae) ; un grand nombre montrent une courbe de lumière périodique. Parmi celles-ci on peut encore distinguer plusieurs classes ; si, en effet, on porte les variables périodiques connues sur un histogramme, en fonction de leur période de variation, on met en évidence trois maximums correspondant respectivement aux variables d'amas, aux céphéides et aux variables à longue période (cf. tableau).

Variables à courte période

On groupe généralement dans la classe des variables à courte période les céphéides et les variables d'amas, dont les courbes de lumière, une fois ramenées à la même amplitude et à une même période, sont semblables. Ces courbes sont dissymétriques, la croissance d'éclat se faisant plus rapidement que la décroissance. On retrouve sur les vitesses radiales les mêmes variations que sur l'éclat, ce qui indique des pulsations périodiques de l'atmosphère stellaire, le maximum d'éclat correspondant au maximum de vitesse radiale.

La période des céphéides s'étale de 1 à 50 jours, et leur amplitude de variation est de l'ordre de 0,5 à 2 magnitudes. Au cours de cette variation, le spectre change : au minimum, on a affaire à des étoiles supergéantes de type spectral compris entre F et K, puis, quand l'éclat augmente, les raies de l'hydrogène et du titane deviennent plus intenses, ainsi que celles du fer ; le spectre ne correspond plus à celui des classes spectrales habituelles, ce qui est probablement dû au fait que le spectre provient d'une atmosphère anormalement étendue.

Les céphéides appartiennent à la population I de Baade (cf. la galaxie) c'est-à-dire qu'elles sont concentrées au voisinage du plan galactique.

Les RR Lyrae sont des étoiles à périodes beaucoup plus courtes (quelques jours ou quelques fractions de jour). Ce sont généralement des étoiles de type voisin de A, mais, comme dans le cas des céphéides, le spectre en est variable, d'autant plus que la période est longue. Elles montrent, à certains moments de leur évolution, des raies en émission, et appartiennent à la population II de Baade. Les RR Lyrae sont particulièrement abondantes dans les amas globulaires.

Une très intéressante relation entre la période et la luminosité a été découverte par Henrietta Leavitt en 1912, en étudiant les étoiles variables des Nuages de Magellan. La luminosité absolue des céphéides, RR Lyrae ou W Virginis est fonction de leur période. Il a été possible d'étalonner ces variations à l'aide de mesures de parallaxe trigonométrique sur quelques cas particuliers. On peut alors utiliser, pour la mesure des distances, la relation entre période et luminosité ainsi trouvée : la détermination de la période fournira la luminosité absolue, qu'il suffira de comparer à la luminosité apparente.

Variables à longues périodes

Les variables à longues périodes sont des supergéantes rouges dont les variations d'éclat sont supérieures à 2,5 magnitudes, et dont la période, supérieure à 50 jours, peut atteindre 2 000 jours. On a pu montrer que les variations d'éclat étaient principalement dues à des variations de type spectral, la magnitude bolométrique restant approximativement constante. De nombreuses raies apparaissent en émission, sur un type spectral moyen M, R, N ou S, et avec un net déplacement vers le violet, ce qui indique un mouvement d'expansion.

Les variables semi-régulières et irrégulières ont des pseudopériodes comprises entre 30 et 1 000 jours et leur variabilité est de 1 à 2 magnitudes). Les courbes de lumière sont plus ou moins irrégulières, montrant des creux profonds, des périodes stables, de brusques augmentations transitoires d'éclats, etc.

Autres variables

Situées légèrement au-dessus de la séquence principale dans le diagramme HR, les étoiles éruptives montrent des variations rapides, de 1 à 4 magnitudes, avec une éruption tous les 1 ou 2 jours. Les étoiles T Tauri, de type F5 à G5, en particulier, montrent les raies de Hα et Ca II en émission ; de plus, elles sont liées à des nébulosités sombres ou brillantes ; George Howard Herbig a montré qu'elles étaient groupées en associations, ce qui signifie que ce sont des étoiles très jeunes. L'origine de leurs explosions n'est pas encore connue.

On donne le nom de variables explosives à des étoiles, généralement de type M, présentant de brusques variations de lumière non périodiques. Elles se rapprochent d'un côté des variables semi-périodiques, de l'autre des novae. Parmi les variables explosives, il faut classer les novae et les supernovae, qui ont des variations de luminosité de 10 à 12 magnitudes pour les premières, de 15 à 20 pour les secondes.

Outre les étoiles à éclat variable, on connaît de nombreuses étoiles dont certaines caractéristiques spectrales changent périodiquement. Par exemple, de nombreuses étoiles de B0 à B3 montrent des variations dans l'amplitude relative des raies spectrales, qui sont probablement dues à des modifications des seules couches externes de leur atmosphère. Certaines étoiles de type A sont des variables spectroscopiques, de périodes comprises entre 0,5 et 20 jours ; ce sont souvent aussi des étoiles magnétiques chez lesquelles on décèle également de grandes variations du champ magnétique.

Théorie des étoiles variables

Depuis la découverte des étoiles variables, de nombreuses théories ont été proposées pour en expliquer la nature.

Les premières d'entre elles utilisaient principalement des effets mécaniques ou géométriques, en supposant que les étoiles n'avaient pas de symétrie de révolution, et faisant intervenir l'inclinaison de l'axe de révolution, la rotation différentielle, l'influence du compagnon dans le cas d'une étoile double, etc. Cependant ces théories durent être abandonnées, après la découverte des variations du spectre et de la vitesse radiale contemporaines des variations lumineuses.

L'autre groupe de théories admet d'importantes variations physiques de l'atmosphère des étoiles, provoquées principalement par des oscillations libres. On a d'abord pensé que ces oscillations étaient non radiales et provoquées par une source extérieure, comme une grosse planète ou un compagnon proche. Cependant, on préfère l'hypothèse d'oscillations radiales, dues à des causes internes à l'étoile. Cette hypothèse a été confirmée dans le cas de l'étoile Bételgeuse, pour laquelle Pease a pu mettre en évidence des variations cycliques du diamètre.

Ces théories semblent s'appliquer convenablement aux variables périodiques, en particulier aux céphéides. Cependant, dans le cas des variables non cycliques, des novae et des supernovae, il faut chercher d'autres explications. Des phénomènes comme ceux qui donnent naissance aux taches solaires – et qui d'ailleurs ne sont pas encore compris – peuvent expliquer certaines étoiles à éruption. Dans d'autres cas, il faut recourir à l'idée d'éjection et de condensation de masses gazeuses.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André BOISCHOT : astronome titulaire à l'Observatoire de la Côte d'Azur

- Jean-Pierre CHIÈZE : ingénieur au Commissariat à l'énergie atomique, docteur ès sciences

Classification

Médias

Autres références

-

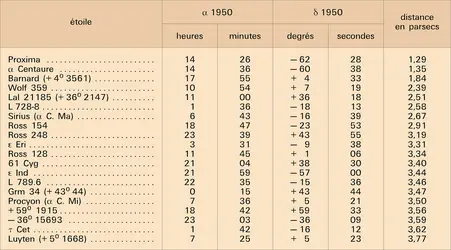

PREMIÈRE DÉTERMINATION DE LA DISTANCE D'UNE ÉTOILE

- Écrit par James LEQUEUX

- 338 mots

- 1 média

Bien que l'on soit depuis longtemps convaincu que les étoiles sont très éloignées, toutes les tentatives pour évaluer leur distance vont demeurer vaines jusqu'au début du xixe siècle. Le principe de cette mesure est pourtant simple : si l'on parvient à observer, au cours d'une...

-

DÉCOUVERTE DES EXOPLANÈTES

- Écrit par James LEQUEUX

- 666 mots

La première exoplanète, c’est-à-dire gravitant autour d'une étoile autre que le Soleil, est découverte en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, de l'Observatoire de Genève, qui présentent les résultats de leurs observations le 6 octobre 1995, lors d'un congrès scientifique à Florence,...

-

ABERRATION ASTRONOMIQUE

- Écrit par André BOISCHOT et Jean KOVALEVSKY

- 983 mots

- 1 média

On désigne sous le nom d'aberration un déplacement apparent des astres dû au mouvement relatif de l'observateur et de ces astres, et dont l'origine se trouve dans la valeur finie de la vitesse de la lumière.

Ce mouvement provient de la rotation de la Terre sur elle-même (aberration...

-

ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

- Écrit par Pierre LÉNA

- 2 129 mots

- 5 médias

...en observant finement les collisions entre galaxies, en traçant les propriétés des nuages moléculaires géants qu'elles contiennent et qui aboutissent à la formation des étoiles lors de ces collisions, explore un domaine qui n'est accessible à aucun autre instrument existant de performance comparable.... -

AMBARTZOUMIAN VIKTOR AMAZASPOVITCH (1908-1996)

- Écrit par Jean AUDOUZE

- 1 036 mots

Affirmer que la Terre et les êtres vivants sont « poussières d'étoiles », c’est faire référence aux théories sur la naissance et l'évolution des étoiles et sur leur interaction avec le milieu interstellaire dont elles sont issues et auquel elles restituent une partie de la...

- Afficher les 92 références

Voir aussi

- GAZ INTERSTELLAIRE

- ABONDANCE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES, astronomie

- PRESSION, physique

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- NUAGE INTERSTELLAIRE

- SUPERNOVAE

- ASTROPHYSIQUE

- LUMINOSITÉ

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- MAGNITUDE, astronomie

- MAGNÉTISME, astrophysique

- POUSSIÈRE INTERSTELLAIRE

- PARALLAXE

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- ÉTOILES BINAIRES ou ÉTOILES DOUBLES PHYSIQUES

- PHOTOMÉTRIE CÉLESTE

- T TAURI

- P CYGNI

- ÉTOILES VARIABLES

- STRUVE LES

- RR LYRAE

- ÉCLAT, photométrie

- TYPE SPECTRAL

- DOPPLER-FIZEAU EFFET

- CÉPHÉIDES

- HERTZSPRUNG-RUSSELL (HR) DIAGRAMME

- NÉBULEUSES PLANÉTAIRES

- DENSITÉ

- NUCLÉAIRES RÉACTIONS

- ÉTOILES À NEUTRONS

- GAZ D'ÉLECTRONS

- HÉLIUM

- MOLÉCULES INTERSTELLAIRES

- TEMPÉRATURE

- PROTON-PROTON CYCLE

- PEASE FRANCIS GLADHELM (1881-1938)

- ÉTOILES GÉANTES ROUGES

- CONTRACTION GRAVITATIONNELLE

- BETHE CYCLE DE ou CYCLE CNO

- VENT STELLAIRE

- FUSION NUCLÉAIRE

- PROTOÉTOILE

- HERBIG ÉTOILES D'

- ATMOSPHÈRES STELLAIRES

- EFFONDREMENT GRAVITATIONNEL

- VITESSE RADIALE, astronomie

- DISTANCE, astronomie

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- NUAGE MOLÉCULAIRE

- ONDES DE DENSITÉ

- GALAXIES ELLIPTIQUES

- GALAXIES SPIRALES

- GALAXIES IRRÉGULIÈRES

- RAIES D'ABSORPTION, astronomie

- ÉTOILES GÉANTES

- RAIE SPECTRALE

- SPECTRE D'ABSORPTION

- SPECTRE D'ÉMISSION

- WOLF-RAYET ÉTOILES

- ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE

- ÉTOILES MASSIVES