ÉVANGILES

Article modifié le

Les évangiles synoptiques

L'évangile selon saint Marc

La théologie de Marc a été interprétée en fonction de tel ou tel de ses aspects, jugé fondamental : préface au récit de la Passion et de la Résurrection, livre des épiphanies secrètes du Messie, description du triomphe de Jésus sur Satan, secret messianique... Ces différentes perspectives peuvent s'unifier dans l'intention principale que Marc manifeste au début de son livret : écrire un évangile afin de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu.

Première caractéristique de Marc : seul il emploie le substantif évangile au sens absolu (Marc, i, 14 et 15 ; viii, 35 ; x, 29). Alors que Luc entend faire œuvre d'historien et Matthieu travail de scribe avisé, Marc veut simplement présenter l'« évangile », non pas au sens d'un écrit, mais comme la bonne nouvelle prêchée par la communauté chrétienne. Cette annonce n'est reconnue par un homme – et un païen – qu'à la mort de Jésus (xv, 39) ; auparavant, c'est seulement Dieu qui la proclame, au Baptême (i, 11) et à la Transfiguration (ix, 7), ainsi que les possédés du démon (iii, 11 ; v, 7). Jésus, lui, exige le secret au sujet de sa personne : secret imposé aux démons (i, 34 ; iii, 12), aux miraculés (i, 44 ; v, 43 ; vii, 36 ; viii, 26), aux disciples (viii, 31 ; ix, 9), ses paraboles veulent même cacher le mystère aux indignes (iv, 11). Quant aux disciples, ils se montrent inintelligents devant la situation (iv, 41 ; vi, 51-52 ; viii, 16-21 ; ix, 33-34 ; x, 35 et 41-42). Telle est la doctrine du « secret messianique » par laquelle Marc entend montrer comment l'Évangile fut annoncé avant Pâques. Il a systématisé, imparfaitement (cf. ii, 10 et 28 ; x, 47-52), une donnée traditionnelle dont Matthieu est aussi témoin indépendant (Matth., ix, 27-30) et qui, à l'aide d'un schéma littéraire, opposition du caché et du révélé, rejoint l'intention de Jésus lui-même : demeurer fidèle à la condition de la révélation du mystère de sa personne, qui ne peut être enfermé dans un titre quelconque, et ainsi éviter une interprétation réductrice de sa divinité. Évangile d'avant Pâques, mais proclamé après, Marc est aussi l'évangile pascal.

La distribution du récit recouvre celle de la tradition présynoptique. Elle semble subordonnée aux événements de la Passion en laquelle culmine la vie de Jésus. Après un triptyque initial (i, 1-13), deux parties. Dans la première, Jésus se présente successivement au peuple (i, 14 à iii, 6), aux siens (iii, 7 à vi, 6), à ses disciples (vi, 6 à viii, 26 ou 30). Chacune de ces phases commence par un sommaire et finit par la description d'une attitude ; chaque fois, Jésus pose une question à ses contemporains : quel est cet homme ? Ne serait-ce pas le Messie ? La seconde partie (viii, 27 ou 31 à xvi, 8) décrit, après le miracle des pains, la montée à Jérusalem, puis la Passion et la Résurrection. Ces deux périodes caractérisent l'objet et l'économie de la révélation. Avant la confession de Pierre, Marc présente Jésus qui se manifeste comme le Messie attendu et exige le secret. Après elle, il montre comment les disciples ne parviennent pas à comprendre le chemin du Fils de l'homme, celui de la gloire par la croix. Aussi Jésus meurt-il dans une solitude absolue. Quant au lecteur, il ne trouve aucun récit d'apparitions du Ressuscité ; il est seulement invité à se rendre dans la Galilée des nations, terre de l'espoir (Mc, xvi, 7). C'est que Marc veut mettre en présence du mystère, sans lui donner quelque figure que ce soit. C'est peut-être pour cette raison qu'on a jugé nécessaire d'ajouter en finale une liste d'apparitions (Mc, xvi, 9-20), finale dite « canonique » quoique non « authentique ».

La géographie a, elle aussi, une portée théologique. La Galilée, sans être nécessairement le lieu de la parousie, est celui de la révélation eschatologique (i, 9, 14, 16, etc. ; xiv, 28) et le point de départ de la mission aux païens (vii, 24 ; cf. iv, 35 ; xiii, 10 ; xiv, 9). Jérusalem n'est pas seulement le lieu de la mort de Jésus, mais celui de l'endurcissement des juifs (iii, 22 ; vii, 1 ; x, 33 ; xi, 19). Ainsi est justifiée une donnée traditionnelle : l'évangile passe des juifs aux païens (iii, 6 ; vii, 6 et 8 ; viii, 31 ; ix, 31 ; x, 33 ; xii, 12 ; xiii, 2 ; xiv, 41 ; xv, 38). Sur ce support géographique, un drame : contre Satan, Jésus mène le combat en Fils de Dieu (i, 11 ; iii, 11 ; v, 7) ; il est revêtu de la puissance divine (i, 8, 10 et 12 ; iii, 29-30), spécialement dans les exorcismes qui triomphent du prince de la mort (ix, 26-27), mais aussi dans le lien qui est établi entre les controverses et les guérisons (ii, 1 à 12 ; iii, 1 à 6 et 22 à 30) ou dans telle ou telle sentence (ii, 10, 19-20 et 28 ; iii, 28-29).

Enfin, puisque l'évangile est parole adressée à quelqu'un, il doit être actualisé pour le lecteur qui, ainsi, se voit invité à répondre à l'appel lancé par Jésus. Le chapitre des paraboles est conçu en fonction d'une théologie de la parole (Marc, iv), si bien que s'actualise le message de la bonne nouvelle pour le lecteur de tous les temps. Le même effet est produit par le schématisme des récits qui, au-delà d'une narration très exacte, confère une portée supra-temporelle à ce qui aurait pu n'être qu'une anecdote (ainsi l'appel des disciples : i, 16-20). L'ouvrage de Marc est en effet marqué par une double origine : un témoin qui raconte ce qu'il a vu, et une communauté qui transmet ce qu'elle croit. C'est d'ailleurs ce qui caractérise tout évangile, en des proportions variables.

L'évangile selon saint Matthieu

Comme le disait Eusèbe (Histoire ecclésiastique, VI, xxv, 4), le premier évangile s'adresse à des « croyants venus du judaïsme ». Matthieu a à sa disposition des sources autres que celles de Marc, en particulier les traditions sur les paroles du Seigneur et sur l'enfance de Jésus. Il les unifie à partir d'une intention théologique qui lui permet souvent de retrouver le sens originel des événements et des paroles de Jésus ; il intègre les perspectives multiples de l'Église naissante dans une vision davantage centrée sur deux thèmes majeurs qu'expriment les dernières paroles du Ressuscité aux disciples (Matth., xxviii, 18-20) : le rôle du Christ et celui de son Église.

Comme Marc, Matthieu rapporte la bonne nouvelle de Jésus, mais sa christologie est plus explicite ; il est soucieux de détailler davantage la confession chrétienne de son Église. Il ne s'intéresse guère au « secret messianique » (ix, 30 ; xvi, 20 ; xvii, 9), qu'il transpose dans celui de la « retraite » (xii, 15-21 ; xiv, 1 à xvi, 12). L'intention catéchétique le conduit au contraire à égrener les titres de Jésus : Emmanuel, Christ, Fils de David, Fils de Dieu. Le réalisme naïf de Marc cède la place à une présentation plus hiératique de Jésus, sans doute sous l'influence d'un milieu liturgique : élimination de sentiments trop humains ; dignité plus ferme, spécialement dans le récit de la Passion. Présentée à des juifs devenus chrétiens, la mission de Jésus est située dans le grand dessein de Dieu que manifestent les prophéties ; des citations explicites ponctuent les événements difficiles à comprendre et justifient apologétiquement l'existence de Jésus (i, 22-23 ; ii, 5-6, 15, 17-18 et 23 ; iv, 14-16 ; viii, 17 ; xii, 17-21 ; xiii, 35 ; xxi, 4-5 ; xxvi, 56 ; xxvii, 9-10). Sans aller jusqu'à parler d'une « école de Matthieu », on doit reconnaître là l'interprétation d'un scribe versé dans les Écritures. Ce Christ annoncé par les prophètes est le Seigneur auquel croient les disciples, le Kyrios : annoncé par le prophète Daniel, il reçoit la souveraineté universelle non de Satan (iv, 8-10), mais de son Père (xxviii, 18).

La seigneurie de Jésus s'exerce sur toutes les nations : universalisme qui accomplit Israël, mais par la médiation de l'Église à cause du rejet de Jésus par les juifs. De là, un approfondissement de l'ecclésiologie soit par l'apparition du terme ἐκκλησία (xvi, 18 ; xviii, 18), soit par la théologie du royaume. Ce dernier terme, évoqué cinquante et une fois, devient chez Matthieu catégorie de pensée (ainsi au sens absolu : iv, 23 ; ix, 35 ; xiii, 19 ; xxiv, 14). Dérivant probablement d'un milieu apocalyptique, l'expression « royaume des cieux » désigne chez Matthieu le royaume divin qui existe au ciel, se réalise sur la terre en image et par anticipation, puis se consommera au ciel à la fin des temps. À la fois présent et futur, il détermine la nouveauté du temps inauguré par Jésus. Ce royaume est enlevé à Israël pour être donné à une autre nation (xxi, 43) : lié au destin de Jésus qui parle, le sort du royaume de Dieu est confié à l'Église même. L'histoire de Jésus manifeste que, en rejetant leur Messie, les juifs ont permis au message évangélique de s'étendre au monde entier. Continuellement, Matthieu montre comment « s'accomplissent », soit la justice dont parlait Israël (v, 17), soit la communauté nouvelle que constituent les Douze rassemblés autour de lui et qui annonce l'Israël futur. Ces disciples (volontiers excusés, si on compare Matthieu à Marc) sont peu à peu initiés aux secrets du Royaume (xiii, 11) et appelés prophètes, sages et scribes de la nouvelle Loi (xiii, 52 ; xxiii, 34) ; ils sont investis de l'autorité et de la puissance donnée au Fils de l'homme (ix, 6 et 8) et devraient le montrer dans les exorcismes (xvii, 16 et 19).

Il s'ensuit que les matériaux sont plus nettement distribués autour du rejet de Jésus à Nazareth (xiii, 53-58). Dans une première partie, Jésus se présente au peuple juif qui refuse de croire en lui. Après un triptyque (iii, 1 à iv, 11), où l'on voit Jean prêcher, Jésus se faire baptiser puis triompher du démon, trois grandes subdivisions se laissent distinguer : Jésus tout puissant en œuvres et en paroles (iv, 12 à ix, 34) ; les disciples envoyés par le Maître (ix, 35 à x, 42), l'option pour ou contre Jésus (xi, 1 à xiii, 52). La seconde partie décrit la passion et la gloire du Christ. Jésus cesse alors d'enseigner les foules (cf. Marc, vi, 34 ; Luc, ix, 11) et se voue à l'instruction des disciples. Il les groupe et les fortifie (xiv, 1 à xvi, 20), leur révèle le mystère de sa passion et enseigne la loi du service fraternel (xvi, 21 à xx, 28). Cette économie met davantage en relief comment l'annonce du royaume des cieux finit par passer d'Israël aux nations (xxiv, 14 ; xxvi, 13 ; xxviii, 19).

Ecclésiologie et christologie ne sont pas présentées d'une manière théorique. La catéchèse ne se fixe pas en catéchisme illustré par quelques exemples bien choisis en fonction des discours : elle est l'annonce d'une existence à portée doctrinale. Matthieu actualise l'événement du temps passé par la façon dont il associe son lecteur à la narration. Les compositions majestueuses se présentent comme donnant, dans une catéchèse magistrale (les cinq discours), le sens de la vie de Jésus. Le genre hiératique des narrations aide le lecteur à réagir comme les personnages du temps passé. Déjà les disciples s'adressent à Jésus comme au Kyrios (viii, 2, 6, 21 et 25 ; ix, 28 ; xv, 27 ; xvii, 15 ; xx, 30, 31 et 33). Ainsi le croyant se voit relevé par la main bienfaisante de Jésus, comme la belle-mère de Pierre (viii, 15) ou comme les trois témoins prostrés de la Transfiguration (xvii, 7) ; il est appelé à le suivre (viii, 22 ; ix, 9), à monter avec la troupe des disciples dans la barque qui symbolise l'Église (viii, 23) ; chaque fois, il se demande quel est ce Seigneur avec lequel il fait route (viii, 27) et il se range volontiers parmi ces « hommes de peu de foi » que sont les disciples (viii, 26 ; xiv, 31 ; xvi, 8 ; xvii, 20). Les compilations opérées par Matthieu sont significatives. Ainsi quand il incorpore dans le récit de la guérison du fils du centurion la sentence sur le rejet des fils du royaume, il fait de ce miracle l'histoire typique du paganisme venant à Jésus (viii, 5-13). Les avertissements adressés par Jésus aux juifs incrédules retentissent désormais au sein d'une Église que guettent, comme toute société organisée, la suffisance et le conformisme. Enfin, face à l'effort de codification juive au synode de Jamnia, Matthieu formule la voie que le nouvel Israël doit suivre, rendant viables et applicables les paroles de Jésus. Toutefois, il ne modifie pas substantiellement la tradition : il explicite ce qui était virtuellement contenu dans l'enseignement même de Jésus.

L'évangile selon saint Luc

Luc est un homme de tradition. Comme Marc, il écrit pour des chrétiens d'origine païenne et non palestinienne. Mieux que Matthieu, il respecte la distribution de ses sources, conservant le schéma présynoptique, tout en y insérant les nombreuses sources qu'il a recueillies : paroles du Seigneur et traditions propres. Sa perspective est commandée par le fait qu'il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Il rédige un « livre », il fixe une écriture qui doit servir à l'enseignement de l'Église. Composé à la fin de la génération apostolique, ce complément de la catéchèse initiale (i, 1-4) prend du recul par rapport aux premiers témoignages. Luc est le théologien de l'histoire du dessein de Dieu. Son propos est d'embrasser cette histoire du salut depuis la venue de Jésus sur la terre (Jésus, fils d'Adam : iii, 38) jusqu'à l'extension du royaume aux extrémités de l'univers, et de l'ordonner autour de deux pôles : Pâques et Pentecôte. Pour Matthieu et Marc, l'existence de Jésus apparaît comme un point central qui unit et divise les deux époques majeures de l'histoire du salut : le temps des promesses et celui de leur accomplissement. Pour Luc, l'accomplissement se fait en deux temps : celui de Jésus et celui de la descente de l'Esprit que le Père a promis. Au schéma binaire, promesse-accomplissement, se superpose une division ternaire : temps d'Israël, temps de Jésus, temps de l'Église. Dès lors, la « vie de Jésus » prend valeur pour elle-même et pour toujours. La vie chrétienne consiste à regarder en arrière vers Jésus qui est venu et a vécu, et en avant vers Jésus qui va revenir.

À ce propos théologique correspond un souci de présentation catéchétique qui, du troisième évangile, fait une règle de vie : enseignement sur la richesse et la pauvreté (i, 52-53 ; vi, 20 et 24 ; xii, 13-21 ; xvi, 1 à 15) et sur le renoncement (xii, 22-34 ; xiv, 26 et 33 ; xviii, 29) ; c'est « chaque jour » que le disciple de Jésus doit porter la croix (ix, 23). La vie de Jésus a ouvert une nouvelle période du monde : celle où nous sommes. Tout homme est donc invité à trouver un sens à sa propre vie en se référant sans cesse à celle de Jésus. Plus encore que Marc, Luc montre que la vie de Jésus fut une lutte contre Satan. Signe de contradiction (ii, 34), Jésus mène le bon combat ; il exorcise les possédés, guérit « ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable » (Actes, x, 38) ; ainsi les guérisons sont proprement des exorcismes (Luc, iv, 35 et 41 ; viii, 24 ; ix, 42). Il sait que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être rejeté avant d'apparaître comme l'éclair (xvii, 24-25). Chez Luc, la montée à Jérusalem n'est pas seulement scandée par la triple prophétie, magnifiquement orchestrée (la grande incise : ix, 51 à xix, 28) ; elle achemine le lecteur vers la gloire par la croix. Le récit de la Passion met en scène non pas un héros qu'il faudrait imiter, mais un personnage eschatologique auquel on peut et doit s'unir : le Serviteur de Dieu, victime innocente (xxiii, 4, 11, 14, 22 et 47) qui, avec les armes de la douceur (xxii, 48, 51 et 61 ; xxiii, 34 et 43), va triompher de la puissance des ténèbres (xxii, 53 ; cf. xxii, 3 et 31).

Dans son propre affrontement à Satan (viii, 12), dans les épreuves (viii, 13) comme dans les persécutions (xii, 11-12), le croyant découvre en lui-même le dynamisme de l'Esprit, don par excellence (xi, 13 ; cf. Matth., vii, 11), force venue d'en haut (Actes, i, 7-8), cet Esprit qu'il voit agir en Jean-Baptiste (Luc, i, 15 et 80) et dans ses parents (i, 41 et 67), en Marie (i, 35), en Siméon (ii, 25-27) et plus encore en Jésus (iv, 1, 14 et 17-18 ; x, 21 ; cf. Actes, x, 38). Il est invité à respirer l'atmosphère évangélique qui, chez Luc, témoin de l'expérience de l'Esprit dans l'Église naissante, devient univers de louange (i, 46, 64 et 68 ; ii, 13, 20, 28 et 38 ; v, 25-26 ; vii, 16...), dans la joie (i, 14, 44 et 58 ; ii, 10 ; x, 17 ; xv, 7 et 32 ; xix, 37 ; xxiv, 52) et la prière (iii, 21 ; vi, 12 ; ix, 18 ; x, 21 ; xxii, 32 ; xxiii, 34 ; xxiv, 30). Si Luc a souci de détailler les exigences du message évangélique, il manifeste aussitôt que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie du croyant, illuminée par la joie.

Cette catéchèse, qui fait rayonner l'évangile au-delà des frontières d'Israël, montre que, chez Luc, l'universalisme est un fait accompli, et non, comme chez Matthieu, l'aboutissement d'un drame douloureux où le rejet de Jésus par les juifs était la condition de l'expansion de la bonne nouvelle. Omettant les données d'allure juive (Matth., xv, 1-20 et parallèle), l'évangéliste de la miséricorde explicite l'universalisme contenu dans certaines traditions (ii, 14 et 32 ; cf. Matth. viii, 11-12 ; Luc, iii, 6 ; x, 25-37 ; xvii, 11-19). Héraut de la bonté salvifique de Jésus pour les pécheurs, les étrangers et les femmes, témoin de la vie fraternelle de la communauté de Jérusalem, Luc est le premier évangéliste historien. Il ne s'est toutefois pas contenté de faire œuvre d'écrivain pour fixer la tradition apostolique : il a exploité la théologie de l'histoire, impliquée dans le kérygme, en manifestant dans leurs relations mutuelles les trois périodes de l'histoire du salut et en décrivant dans sa dimension mystérieuse le dessein de Dieu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Xavier LÉON-DUFOUR : professeur d'exégèse biblique au centre Sèvres, Paris

Classification

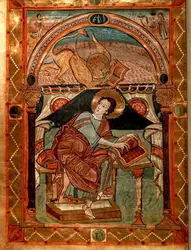

Médias

Autres références

-

RÉDACTION DES QUATRE ÉVANGILES

- Écrit par Jean-Urbain COMBY

- 206 mots

Jésus n'ayant laissé aucun écrit, son enseignement fut transmis oralement par ses disciples qui le relirent en fonction de leur expérience et de leur situation historique. Ces traditions orales ou catéchèses, mises par écrit dans un premier temps sous des formes pour lesquelles nous sommes...

-

ANDRÉ saint (mort vers 60-70)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 343 mots

-

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT et André PAUL

- 9 937 mots

Il est extrêmement difficile de préciser la notion d'apocryphes du Nouveau Testament. En dehors des quatre textes canoniques toutévangile était apocryphe. Plus tard, la notion s'élargit. On classa dans cette catégorie des livres connus et estimés de tous, nullement blâmables, mais que l'Église ne... -

APÔTRES ACTES DES

- Écrit par André PAUL

- 844 mots

Second tome d'une œuvre unique, attribuée à Luc, dont le premier est le troisième Évangile canonique. Les articulations entre les deux livres sont nombreuses. L'un et l'autre débutent par un prologue à l'adresse d'un même personnage, Théophile : manière hellénistique de composer l'histoire qu'accompagne...

-

ASCENSION DE JÉSUS

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 878 mots

Ultime apparition de Jésus relatée par les Actes des Apôtres (i, 9-11), l'Ascension désigne le moment où le Christ est « enlevé » au ciel le quarantième jour après sa résurrection. Les Actes rapportent que ce même jour, en présence des apôtres réunis sur le mont des Oliviers, ...

- Afficher les 33 références

Voir aussi