FER Minerais de fer

Article modifié le

Les types de minerais de fer

L'ancienneté de l'industrie sidérurgique, la variété des produits proposés et le pragmatisme qui présidait à la mise en œuvre d'une technique fort complexe expliquent une terminologie des substances ferrifères naturelles tout à la fois riche et généralement peu précise. Il est certain que les types de minerais les plus fréquemment rencontrés sont bien définis ; souvent même on connaît le sens de variation de certains de leurs paramètres. En dehors de ces cas, cependant, tout lot de minerai ne se rattachant pas de manière directe aux types précédents apparaît comme un cas particulier sur lequel tous les tests doivent être effectués à nouveau.

Les espèces minéralogiques constituant la masse essentielle des minerais de fer sont peu nombreuses et assez différenciées du point de vue physique pour être aisément reconnues. Une classification pratique s'est donc naturellement mise en place, fondée sur l'espèce ferrifère dominante. Elle donne globalement une indication sur plusieurs caractéristiques du minerai : dureté, porosité, teneur en fer, teneur en produits volatils.

Classification pratique

On distingue :

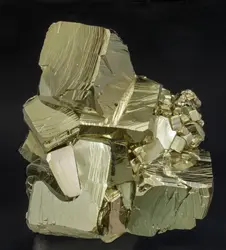

– Les minerais à hématite : l'espèce dominante est l'oligiste ou l'hématite rouge. Ils sont généralement rocheux ou pulvérulents, à perte au feu très faible, souvent fragiles, et présentant une porosité non négligeable. Il est à remarquer que c'est sous une dénomination très semblable que l'on a coutume d'appeler les minerais à faible teneur en phosphore. On dit dans ce cas les « minerais hématites ».

– Les minerais à magnétite : ils présentent souvent un gain au feu. Ils sont habituellement durs, massifs, compacts.

– Les limonites, fragiles, scoriacées, poreuses, à forte perte au feu.

– Les sidéroses : massifs, compacts, durs, non poreux, ces minerais présentent une perte au feu considérable ordinairement accompagnée d'une fragilisation et même d'une désagrégation du produit.

On utilise parfois des combinaisons de ces termes pour définir des minerais à plusieurs phases ferrifères de même importance.

La classification pratique n'est qu'une première approche dans la définition d'un minerai. Elle disparaît au profit d'une définition pétrographique précise dès que l'étude géologique en est abordée. Les minerais peuvent être ainsi classés en douze types majeurs.

Classification pétrographique

Les taconites

Ces gisements sont d'énormes accumulations de quartzites ferrifères dont les seuls constituants sont pratiquement la silice et des oxydes de fer. Les minerais sont très purs, exempts d'éléments nuisibles. De tels gisements apparaissent dans tous les vieux socles précambriens du monde : Amérique du Nord, Brésil, Venezuela, Scandinavie, Afrique, Inde, Asie, Australie. Ces roches, encore appelées itabirites, jaspilite, B.H.Q. (banded hematite quartzite)..., très compactes, dont la teneur en fer varie entre 25 et 45 p. 100, ne sont exploitées (car leur mise en valeur passe obligatoirement par une opération d'enrichissement) que lorsque l'oxyde de fer est la magnétite ou l'oligiste en gros cristaux.

Les minerais à hématite riches

Ces minerais se sont formés aux dépens des taconites par lessivage de la silice dans certaines conditions géographiques et géologiques particulières. Ils se présentent en grandes masses souvent très riches (plus de 65 p. 100 de fer). Dans la plupart des gisements de taconites – Canada, Venezuela, Brésil, ex-U.R.S.S., Liberia, Mauritanie, Australie, Inde –, le minerai est de dureté variable, souvent friable et poreux. La composition chimique est très simple : Fe2O3, SiO2. Suivant la nature du matériau d'origine et l'importance de l'altération superficielle, on peut trouver de petites quantités d'alumine (jusqu'à 1,5 p. 100) et de phosphore (jusqu'à 0,05 p. 100).

Les minerais de fer oolithiques

Très répandus, ils constituent fréquemment les approvisionnements locaux des anciennes sidérurgies. Les gisements sont d'importance variable, certains sont énormes (gisement lorrain, par exemple). On en trouve de tous âges depuis le Protérozoïque, mais ils sont surtout développés à certaines époques favorables : Ordovicien, Lias, Crétacé. La caractéristique dominante des gisements est la couche ; d'épaisseur variant entre 3 et 20 mètres, plissée ou horizontale, elle peut couvrir d'énormes superficies (plusieurs dizaines de milliers d'hectares), et même dépasser une centaine de milliers d'hectares. Le trait essentiel du minerai du point de vue géologique est l'oolithe : il s'agit d'un grain arrondi, de quelques centaines de microns, formé d'enveloppes minérales concentriques autour d'un noyau. Ce constituant s'est mis en place comme un grain de sable. Les minerais oolithiques se caractérisent plus particulièrement par leur composition chimique qui montre une grande variété d'éléments : chaux et silice, donnant des analyses calcaires ou siliceuses, alumine et surtout phosphore : ils sont toujours phosphoreux. Du point de vue minéralogique, on a plus souvent affaire à des constituants minéralogiques qu'à des minéraux. Plusieurs associations permettent de définir des sous-types :

– Minerai du type « Lorraine » où il est appelé « minette » (limonite, chlorites, sidérite). C'est un minerai hétérogène très poreux, fragile : Lorraine (France) Salzgitter (Allemagne), Kertch (Ukraine)... Dans certains gisements, la phase dominante est la magnétite : Gara Djebilet (Algérie).

– Minerai du type « Wabana » : hématite rouge, sidérose. Minerai dur, compact : Normandie (France), Wabana (Canada), Birmingham (États-Unis)...

– Minerai du type « Segré » : magnétite, oligiste, silicates. Minerai compact, très dur, comparable aux taconites : Anjou (France), Galice, León (Espagne)...

Les minerais skarnifères

Ils sont caractérisés par leur gangue particulière appelée skarn : il s'agit d'une gangue très colorée formée de nombreuses espèces minérales, dont grenats, amphiboles, etc., auxquelles s'ajoutent des sulfures divers et du quartz, de la calcite et de l'apatite. Les phases ferrifères sont la magnétite et l'oligiste. Les minerais de texture fine ont des compositions chimiques très variables d'un gisement à l'autre et, dans un même gisement, d'un quartier à l'autre. Ils peuvent être pauvres ou riches en manganèse et contiennent souvent d'autres éléments dont le cuivre. Ces minerais constituent en général des amas ou amas-couches dans des calcaires à proximité de massifs de roches ignées : Oural, île d'Elbe, côte ouest des États-Unis, Suède centrale.

Les minerais de substitution

Leur formation est due au remplacement de calcaire par de la sidérose. Les amas formés en profondeur s'altèrent rapidement lorsqu'ils arrivent en surface, et le minerai se transforme largement en hématite. Dans les gisements, on trouve donc toujours les deux types associés, mais plus ou moins développés.

– Le minerai sain originel est formé de sidérose manganésifère en larges cristaux dans une gangue de quartz, calcite, barytine, parfois avec quelques sulfures. Ce minerai est compact.

– Un stade altéré est particulièrement recherché. Le minerai est formé d'hématite rouge qui a cristallisé très finement, mais les agrégats ont conservé les formes des cristaux initiaux de sidérose. L'altération a développé une certaine porosité fine.

– Dans certains cas d'altération poussée, il peut apparaître de la limonite. D'une manière générale, tous les affleurements appartiennent à ce type.

Les gisements sont essentiellement localisés dans les massifs montagneux d'âge alpin (Atlas, Pyrénées, Alpes).

Les minerais de ségrégation

Le nom particulier de ces minerais date de l'époque où les géologues voyaient leur origine dans la ségrégation des oxydes de fer au sein d'un magma acide fondu. Ce minerai est formé de magnétite avec un peu d'oligiste (en surface martite) accompagnés d'une gangue d'apatite de quartz et calcite. Ces minerais, acides ou basiques, sont donc toujours riches en phosphore. Le minerai est massif, assez fragile, de texture fine. Les gisements formés de filons-couches sont souvent très importants : Kiruna, Gellivare, Grängesberg (Suède), Adirondacks (États-Unis), El Tofo (Chili).

Les minerais latéritiques

La latérite est le résultat en climat intertropical d'une altération particulière par lessivage des roches cristallines avec départ de la silice et des bases. Si la roche mère est riche en fer et pauvre en alumine, la latérite devient un minerai de fer. Ces minerais ont une texture minérale très fine, mais présentent souvent des concrétions de type pisolithique (analogues aux oolithes, mais plus grosses). Ils sont très poreux, formés de limonite, hématite rouge, relativement pauvre en phosphore mais très riche en alumine. Le problème de la mise en valeur d'énormes gisements de ces latérites réside dans les teneurs en nickel, cobalt, chrome toujours présents. Seuls certains gisements sont ou ont été exploités : Guinée, Philippines. Mais les ressources sont importantes et de nombreuses recherches ont été menées sur la métallurgie de ces produits.

Les minerais de « placer »

Ces minerais se forment par accumulation de minéraux lourds ferrifères dans du sable le long des rivages ou dans les rivières. Il s'agit généralement de magnétite et d'ilménite dans les sables quartzeux. Ils sont fréquents (Java, Nouvelle-Zélande, baie de Tōkyō au Japon, côte ouest des États-Unis...), faciles à enrichir, non phosphoreux, mais ne constituent jamais de gros gisements.

Les sphérosidérites

Ces minerais n'ont qu'une valeur historique malgré l'importance des ressources qu'ils représentent. Ils ont été à la base de la sidérurgie européenne avant la mise au point du procédé Thomas. Le minerai apparaît associé aux veines de charbon sous forme de petits globules de sidérose de 0,5 à 1 mm de diamètre dans une masse argileuse. Il est riche en éléments de gangue (SiO2, Al2O3, CaO, MgO, S, H2O) et contient parfois du phosphore. On en trouve dans toutes les séries houillères du monde.

Les minerais sidérolithiques

Ces minerais, très fréquents et très superficiels, ont été connus et exploités de tout temps sous le nom de « fer fort ». Ils ont été l'approvisionnement essentiel de la sidérurgie jusqu'au xixe siècle. Ils se présentent en nodules de 5 à 20 cm (pouvant atteindre 1 m) englobés sous forme de poches dans de l'argile rouge des régions pénéplanées calcaires ou siliceuses. La texture est fine et le minerai n'est pas poreux. Il est formé de limonite souillée d'alumine et contient des teneurs variables en manganèse et phosphore : Rougé (France), Alabama (États-Unis)...

Les minerais des marais

Dans les régions nordiques d'Europe et d'Amérique, de nombreux marais présentent sur leur fond et certaines rives des formations ferrugineuses qui ont été exploitées comme minerai de fer et le sont encore localement. Les amas sont peu importants en tonnage. Ils sont formés de limonite, chlorites, argiles et sable. La texture fine est cellulaire et poreuse. Ces minerais ont une composition chimique voisine des minerais oolithiques.

Les sous-produits

Un sous-produit est ici un minéral ferrifère accompagnant un autre métal utile. On peut citer comme exemples la magnétite du minerai de fer d'Akjoujt (Mauritanie), qui apparaît au cours du traitement métallurgique des sulfures de fer. Après grillage, les sulfures de fer laissent un résidu d'oxyde de fer utilisé comme minerai ; la pyrrhotite, résidu du traitement du minerai de nickel de Sudbury (Canada) et la pyrite, résidu du traitement du minerai de plomb à Kimberley, Cominco (Canada), Montecatini (Italie).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Louis BUBENICEK : chef du département Études à la direction des mines de la Société nationale Elf Aquitaine-Production (S.N.E.A.-P.)

- Éric HESS : responsable de département fonte à Arcelor, Maizières-Lès-Metz

- Richard PAZDEJ : ingénieur géologue, chef du service matières premières à l'Institut de recherche de la sidérurgie

Classification

Médias

Autres références

-

APPARITION DE L'INDUSTRIE DU FER

- Écrit par Nicole CHÉZEAU

- 183 mots

Les premières traces de l'industrie du fer sont attestées vers 1700 à 1500 avant J.-C. dans le sud du Caucase. À cette époque, les forgerons chalybes faisaient chauffer un mélange de minerai de fer et de charbon de bois dans un simple trou. Chez les Hittites, ce procédé primitif évolue vers le...

-

FER, FONTE ET ACIER - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier LAVOISY

- 585 mots

— 1700-— 1500 Début de l'industrie du fer avec les premières traces, au Sud du Caucase, de foyers permettant la réduction (élimination d'oxygène) de minerais de fer au charbon de bois.

Vers — 1250 Une lettre du roi hittite Hattusil III mentionne une épée en fer.

— 1100-— 800...

-

ACIER - Technologie

- Écrit par Louis COLOMBIER , Gérard FESSIER , Guy HENRY et Joëlle PONTET

- 14 178 mots

- 10 médias

Rappelons que le fer existe sous deux variétés allotropiques différentes, c'est-à-dire avec deux formes cristallines. -

AIMANTS

- Écrit par Roger FONTAINE

- 6 274 mots

- 13 médias

-

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 363 mots

- 5 médias

...mis en œuvre pour des usages tels que les pièces soumises aux plus gros efforts dans les trains d'atterrissage des avions (cf. acier – Technologie). L'acier le plus simple est un alliage de fer et de carbone, renfermant moins de 2 p. 100 en poids de carbone (9 atomes pour 100). Il faut rappeler que... -

APPARITION DES HAUTS-FOURNEAUX

- Écrit par Olivier LAVOISY

- 222 mots

En Occident, les premiers hauts-fourneaux apparaissent vraisemblablement dans la région de Liège durant la seconde moitié du xive siècle. Le principe est d'augmenter la taille des foyers pour accroître la production de fer. Cependant la réduction (élimination de l'oxygène) de minerais de fer...

- Afficher les 55 références

Voir aussi

- MATIÈRES PREMIÈRES

- PLACER, métallogénie

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- SIDÉRITE ou SIDÉROSE ou FER SPATHIQUE, minéralogie

- SPHÉROSIDÉRITE

- EXTRACTION, métallurgie

- PURIFICATION, physico-chimie

- FER MINERAIS DE

- FONTE

- OOLITHIQUES MINERAIS

- SKARNS

- SIDÉROLITHIQUE

- QUARTZITES

- FERRALLITISATION ou LATÉRITISATION

- LAITIER, métallurgie