FLEUVES

Article modifié le

Facteurs abiotiques

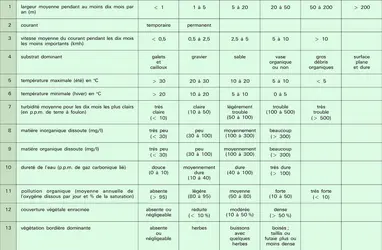

Parmi les facteurs abiotiques réglant la vie des organismes et des communautés des cours d'eau, il faut considérer l'écoulement de l'eau (structure, débit, vitesse du courant), le substrat et les substances dissoutes (en particulier l'oxygène). À ces facteurs s'ajoute la température, qui agit directement sur la quantité d'oxygène disponible dans le milieu, donc sur la répartition des organismes.

L'écoulement de l'eau

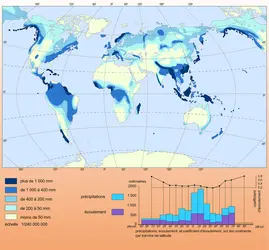

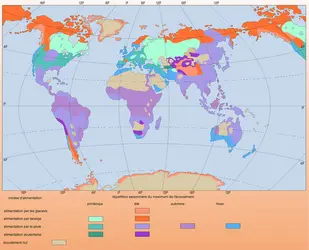

Le régime des rivières et fleuves dépend des variations saisonnières du débit, et plusieurs types, selon l'origine des apports d'eau (fonte des neiges, pluies d'hiver ou d'été), ont pu être distingués. Les débits, qui se modifient très sensiblement, surtout au niveau des « confluences principales », exercent une influence sur la vie dans les cours d'eau par leurs variations saisonnières le long du réseau, leurs irrégularités, le transport des matériaux, l'action sur le degré de stabilité du fond.

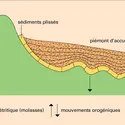

En fonction de sa capacité de travail (déterminée surtout par la vitesse du courant) et de la quantité de matériel remplissant le lit, l'eau des ruisseaux et rivières peut exercer trois sortes d'actions : érosion, transport des matériaux et sédimentation (diagramme de Hjulström) ; d'énormes différences dans la nature des substrats, et par conséquent dans la composition des communautés, sont constatées dans les cours d'eau (ou leurs portions) selon que ce sont les phénomènes d'érosion ou de dépôts qui dominent. Dans les eaux de surface, le courant n'est qu'exceptionnellement laminaire ; il est normalement turbulent et devient parfois tourbillonnaire. Favorisant les échanges de substances dans l'eau, la turbulence est donc un des facteurs physiques essentiels pour les organismes vivant dans les eaux courantes. La différenciation entre milieux astatiques et milieux eustatiques (c'est-à-dire sujets à de brusques et importantes variations, ou au contraire peu sensibles aux crues et assèchements catastrophiques) se place dans ce contexte ; de remarquables mécanismes ont été développés par les animaux pour atténuer les conséquences de ces désastres.

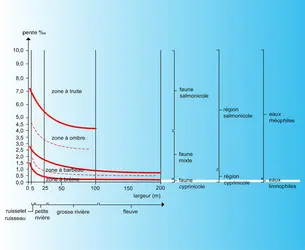

L'importance de la pente a été soulignée par Huet dans son étude sur les relations entre la pente et les populations des eaux courantes (fig. 3) : les cours d'eau qui ont une longueur et une profondeur de même importance et qui possèdent une pente comparable ont, dans une région biogéographique donnée, des caractères biologiques analogues.

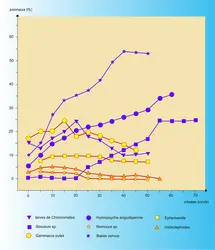

La vitesse du courant dépend du débit et de la structure du lit (profondeur, largeur, substrat) et est évaluée selon la taille des particules déplacées (échelle de Berg) : à 10 cm/s (vitesse lente) sont déplacés des objets de 0,2 mm de diamètre (le limon), à 300 cm/s (vitesse très rapide) des objets de 180 mm de diamètre (grosses pierres). Le courant modèle ainsi le substrat et l'allure du fond reflète fidèlement sa rapidité. Les inégalités de la répartition des vitesses au niveau du radier représentent un facteur extrêmement important dont il faut tenir compte pour ne pas avoir une image fausse ou appauvrie de la vie dans les cours d'eau : la « couche limite » (couche de Prandtl) et les « eaux mortes » en constituent un bon exemple. La couche limite est épaisse de un à plusieurs millimètres et offre des écoulements pratiquement laminaires et des vitesses le plus souvent très ralenties ; elle se forme à proximité immédiate de tout corps solide immergé et stationnaire. Les eaux mortes sont les zones à courant fortement ralenti qui se trouvent derrière les obstacles. Une importante partie de la vie dans les eaux courantes se déroule dans ces deux régions. Schématiquement, on peut dire que ce sont les vitesses extrêmes qui exercent l'action la plus importante : les plus grandes éliminant les éléments limnophiles tandis que les organismes les mieux adaptés forment des populations immenses (larves de Simuliides et de Blépharocérides dans les rapides et cascades), les courants faibles limitant la présence des rhéophiles (fig. 4). Le courant a une action eutrophisante surtout au niveau des rapides, ce qui rend ces tronçons de rivière plus productifs, à condition que le substrat soit stable. Son influence s'exerce sur le comportement animal (par exemple, la construction de filets pièges par les larves de Hydropsyche ne s'amorce que là où une certaine vitesse a été atteinte), sur la distribution des espèces et des communautés et sur leur métabolisme.

Le substrat

Chaque animal lutte contre le courant soit en se cramponnant au substrat, soit en s'enterrant dans celui-ci : dans les deux cas, il en dépend étroitement.

Selon la taille des particules présentes dans le lit, on distingue diverses catégories de fonds répartis en deux grands types : les fonds érodés ou primaires (substrats rocheux et pierreux liés à une pente forte et à courant souvent rapide) et les fonds déposés ou alluviaux (substrats sableux, limoneux ou argileux, voire vaseux, des rivières de plaine). La structure du substrat dépend de la force du courant qui entraîne les particules, de la pente et du débit ; elle détermine l'abondance de la nourriture (distribution de la végétation, des détritus organiques), la quantité d'oxygène présente entre les particules, la reproduction de certains animaux (poissons) ; elle affecte donc la distribution des espèces, la densité et la richesse des populations benthiques, celles-ci augmentant avec la taille des particules (fig. 5).

Substances dissoutes

On a mis en évidence le fait que dans les ruisseaux « riches » au point de vue de la concentration totale des cations, la faune est plus abondante que dans les ruisseaux « pauvres », et cela indépendamment de la nature géologique du substrat. Particularité générale des eaux vives, l'écoulement permet un renouvellement continu des substances dissoutes. La quantité de calcium est probablement plus variable que celle de n'importe quel autre ion (de 1 mg/l à plus de 100 mg/l). Sa présence favorise le développement de certains groupes comme celui des Mollusques alors que dans d'autres groupes (Hirudinées, planaires, Diptères Psychodides), on distingue des espèces calcifuges ou calcicoles obligatoires. Les eaux incrustantes, extrêmement chargées en bicarbonate de calcium, offrent des caractéristiques propres.

Comme celle du calcium, la concentration en oxygène varie beaucoup. Dans les sources, elle est en principe légèrement déficitaire (particularité des eaux souterraines) ; mais dans les ruisseaux et les rivières rapides de montagne, où l'agitation de l'eau facilite les échanges avec l'atmosphère, le pourcentage de saturation tend alors à se maintenir au voisinage de 100 p. 100 ; dans les rivières lentes et les fleuves, la quantité d'oxygène dissous est plus variable : elle peut atteindre 200 p. 100 dans les cas où l'activité photosynthétique est intense, tandis que des sous-saturations apparaissent parfois pendant les nuits chaudes d'été. Les variations de la concentration en oxygène en 24 h ont permis de classer les eaux courantes en eaux de type oligotrophe dont le contenu en oxygène est déterminé surtout par un facteur physique, la température, ce qui entraîne une courbe à minimum diurne et à maximum nocturne, et en eaux de type eutrophe dont le contenu en oxygène est déterminé par l'assimilation des plantes autotrophes, donc à minimum nocturne et maximum diurne. Selon leur consommation en oxygène, les organismes se classent en deux groupes (fig. 6) : les conformistes, dont la consommation en oxygène se calque sur la concentration en ce gaz du milieu ; les régulateurs, dont la consommation reste à un niveau pratiquement constant car ils sont capables d'autorégulation.

Luminosité

La végétation, amphibie ou aquatique, les couvertures de glace et de neige forment des écrans efficaces à la pénétration de la lumière dans les eaux courantes, ce qui influe sur l'activité de la photosynthèse, donc sur la production primaire.

La température et les interactions entre les différents facteurs

On a beaucoup discuté pour savoir quel était le facteur essentiel, déterminant, pour la vie dans les eaux courantes. Il est actuellement évident que ce sont plutôt les interactions extrêmement complexes de ces facteurs qui représentent l'essentiel, les espèces choisissant leurs habitats en tenant compte de combinaisons de facteurs plutôt que de facteurs isolés. On a vu que la disponibilité physiologique de l'oxygène dépend directement de la température et du mouvement de l'eau (fig. 7) ; elle diminue en particulier avec l'augmentation de la vitesse du courant. Concentration en oxygène et vitesse du courant influent sur la fréquence des « mouvements de ventilation » que les insectes aquatiques effectuent avec leurs branchies (Éphéméroptères) ou avec tout le corps (Plécoptères, Trichoptères) pour se procurer l'oxygène dont la teneur est sous la dépendance de la température. Les effets néfastes de l'élévation de la température peuvent être compensés par une sursaturation en oxygène ou par des vitesses supérieures du courant. Les relations entre ces trois facteurs prennent des aspects particuliers au niveau de la couche limite et dans les eaux mortes.

Les différents substrats du lit d'un cours d'eau ont un approvisionnement différent en oxygène : à la surface des grosses pierres, les conditions sont les meilleures, elles sont moins bonnes dans les accumulations de feuilles mortes et encore moins dans le gravier, dans le sable et sous les pierres. Certains animaux choisissent leurs substrats précisément en fonction de leurs besoins optimaux en oxygène : la larve d'Ephemera simulans a besoin d'au moins 1,20 cm3 d'oxygène par litre qu'elle trouve dans les eaux assez rapides pour ne pas permettre la sédimentation de plus de 10 p. 100 de sable fin.

Il est évident que tous les facteurs n'ont pas la même importance et que, si l'on tient compte de leurs effets sur les animaux, il est parfois possible de hiérarchiser les paramètres. Cette hiérarchisation, qui a été tentée par Robert W. Pennak, permettrait une comparaison de l'ensemble des eaux courantes à la surface du globe. On a ainsi montré, compte tenu de la vitesse du courant, de la température, de la concentration des ions, de la taille des éléments du substrat et de la nourriture, que les trois premiers facteurs peuvent situer « les limites de tolérance de l'habitat » et déterminer la « macrodistribution », tandis que les deux derniers sont probablement responsables de la « microdistribution ». De minimes variations dans la distribution des Invertébrés des ruisseaux et rivières seraient dues aux interactions entre la vitesse du courant et la structure du fond, car les légères irrégularités dans cette dernière provoquent des fluctuations de la vitesse du courant, qui à leur tour peuvent déterminer des variations dans l'approvisionnement en nourriture, etc. ; ainsi, dans une petite rivière d'Angleterre, les mousses ne peuvent s'installer sur la face supérieure des pierres que si le courant atteint 40 à 50 cm/s ; la couverture de mousses offre alors nourriture et abri à une riche faune qui autrement ne pourrait s'établir ; la larve carnivore de Rhyacophila dorsalis est fréquente dans cet habitat où elle trouve la nourriture nécessaire à son développement.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Lazare BOTOSANEANU : docteur ès sciences, chercheur scientifique principal, université d'Amsterdam

- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres

Classification

Médias

Autres références

-

ACCUMULATIONS (géologie) - Accumulations continentales

- Écrit par Roger COQUE

- 5 057 mots

- 12 médias

D'une façon générale,l'accumulation fluviatile découle d'un déséquilibre persistant entre les débits solide et liquide en faveur de la charge. Les causes en sont variées et peuvent intervenir aussi bien en périodes de stabilité des conditions de la morphogenèse qu'à la faveur de crises morphogéniques... -

ADIGE

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 243 mots

- 1 média

L'Adige (Fiume Adige) est le plus long fleuve d'Italie après le Pô. Il prend sa source dans le nord du pays, à partir de deux lacs situés juste au-dessous du col de Resia. Il coule ensuite rapidement dans le val Venosta, puis vers le sud-est, après Merano. Ayant reçu les eaux de l'Isarco...

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

Dans le reste du continent, courbures et fractures rejouent, accentuant la disposition en môles et en cuvettes qui a guidé la formation desgrands bassins hydrographiques du Niger, du lac Tchad, du Congo. Le soulèvement de la bordure occidentale du socle, entre le fond du golfe de Guinée et la Namibie... -

ALLEMAGNE (Géographie) - Aspects naturels et héritages

- Écrit par François REITEL

- 8 285 mots

- 6 médias

Lefleuve, encore peu important en Bavière, franchit l'Alb (Jura souabe) par des défilés (Weltenburger Enge, Neuburg), de même la masse cristalline du Bayerischerwald (entre Vilshofen et Passau), à la suite de surimpositions (gorges épigéniques). La vallée est aussi une succession de défilés et de bassins.... - Afficher les 75 références

Voir aussi

- HYDROÉLECTRICITÉ

- IRRIGATION

- ÉCOULEMENT, hydrologie

- CLIMATIQUES FACTEURS

- POTAMOLOGIE

- HYDRODYNAMIQUE FLUVIALE

- NAVIGATION FLUVIALE

- ÉNERGIE SOURCES D'

- EAUX CONTINENTALES

- CRUES

- DÉBIT, hydrologie

- CHENAL

- ÉTIAGE

- CHARGE, hydrologie

- COMPÉTENCE, hydrologie

- AMÉNAGEMENT FLUVIAL

- FAUNE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- COMPÉTITION, écologie

- TRANSPORT DE MARCHANDISES ou FRET

- ÉROSION & SÉDIMENTATION FLUVIALES

- COURANT, hydrologie

- CONSOMMATEURS, écologie

- PRODUCTION, écologie

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- POPULATIONS ANIMALES & VÉGÉTALES

- AQUATIQUE VIE

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- ABIOTIQUES FACTEURS

- DULÇAQUICOLES MILIEUX

- TRANSPORT FLUVIAL

- VOIES NAVIGABLES

- BENTHIQUE VIE

- PEUPLEMENT, écologie