FLÛTE

Article modifié le

La flûte et son histoire

L'Antiquité

Dès l'ère paléolithique, on trouve de nombreuses traces de flûtes en os, percées ou non de trous. Parmi les plus anciennes que l'on ait découvertes, celles d'Isturitz (Pyrénées, 20 000 ans environ av. J.-C.).

Les flûtes sans trous pouvaient donner des mélodies issues des harmoniques. Les flûtes à trous offraient cependant plus de possibilités : elles marquent une évolution certaine. Vers 2700 avant J.-C. les Chinois connaissent plusieurs types de flûtes : la flûte droite, la syrinx à cinq tuyaux, la flûte traversière à embouchure quasi centrale et percée de trous de part et d'autre (tche). Les Égyptiens se représentent tenant la flûte droite et la flûte oblique proches de celles qu'utilisent les instrumentistes populaires au xvie siècle et en Roumanie encore de nos jours (caval) ; ils jouaient sans doute aussi d'un instrument du type de la flûte à bec, mais la confusion est possible avec un instrument à anche. Ils employaient également une flûte droite de métal. On trouve des flûtes en Mésopotamie, où apparaît l'ocarina chez les juifs (ugab), en Étrurie (flûte traversière), en Perse (al nay), chez les Grecs, chez les Romains... Ces derniers, ainsi que les Grecs, jouaient surtout de la flûte dans la musique populaire, alors que les anches étaient réservées à la musique officielle et sacrée. La confusion de tous ces instruments sous la dénomination générale de flûte est une erreur constante de presque tous les traducteurs jusqu'à la fin du xixe siècle.

Le Moyen Âge

En Europe occidentale, la pratique de la flûte sous diverses formes primitives est une tradition dont il est impossible de préciser l'origine.

Vers le xiie siècle, de l'Orient, par l'Europe centrale, nous arrivent les flûtes traversières et les flûtes à bec. À la fin du Moyen Âge nous comptons : le flageolet simple ou double (du type de la flûte à bec), la flûte traversière appelée flûte allemande parce qu'originaire de l'Est, la flûte de Pan en roseaux ou bien taillée dans un bloc de bois ou de terre cuite, la flûte à trois trous ( galoubet provençal, chistu basque ou silbote andine) tenue de la main gauche et accompagnée de la main droite au tambour ou au triangle.

Ces instruments, qui n'ont guère changé de forme, sont à la base de la musique populaire encore exécutée de nos jours dans les bassins de la Méditerranée et de la mer Noire.

La Renaissance

La Renaissance est une époque où prolifèrent les flûtes. Les premiers grands luthiers ont pour berceau Venise et la vallée de l'Eure, non loin d'Anet. Ces luthiers offrent aux musiciens un vaste éventail de flûtes : trois membres de la famille des flûtes traversières plus le fifre ; éventail qui se déploie jusqu'à neuf dans la famille des flûtes à bec et dont les dimensions vont de 10 cm à 2,64 m de longueur. Michael Praetorius (Syntagma musicum, 1619) et le père Mersenne (Harmonie universelle, 1636) nous décrivent aussi des familles de flageolets et de flûtes en quatre et huit pieds (en quatre pieds, c'est-à-dire sonnant à l'octave aiguë de la flûte ordinaire) et mentionnent la possibilité de les utiliser séparément ou ensemble comme des registres d'orgue. Charles Burney, en 1733, parle d'une quarantaine de flûtes à bec vues à Anvers, destinées à un ensemble. On n'en avait plus joué depuis plus de cent ans.

On constate donc une grande liberté dans l'emploi de ces instruments, qui doublaient ou remplaçaient les voix ; une grande liberté aussi dans l'interprétation des œuvres exécutées avec une technique nuancée d'articulation adéquate, permettant une ornementation extrêmement variée du point de vue rythmique et mélodique.

La sonorité de la flûte est pleine, stable, douce, et relativement peu colorée. Elle se marie remarquablement avec la plupart des instruments de l'époque.

Baroque et classicisme

Le début du xviie siècle indique une tendance accentuée vers une expression plus marquée des sentiments. Cela incite les compositeurs, en particulier Claudio Monteverdi, à considérer les instruments notamment sous l'angle de leurs possibilités interprétatives, d'où l'éclipse momentanée des flûtes, cromornes, etc., en faveur des cordes, cornet, orgue, clavecin, et ce jusqu'au milieu du siècle.

À Versailles, vers 1660, des luthiers, dont Jean Hotteterre, construisent des flûtes de facture nouvelle, mieux adaptées au style de l'époque : flûtes à bec, flûte alto en fa en trois parties (tête de perce cylindrique, corps et pied coniques), flûte traversière en ré de même perce avec clé de mi bémol, d'abord en trois, puis en quatre parties, avec corps de rechange (jusqu'à sept), selon les diapasons. Toutes ces flûtes sont d'une sonorité plus colorée grâce à l'emploi des fourches et permettent une grande agilité. Ces instruments se répandent dans l'Europe entière.

La littérature pour la flûte traversière est très abondante. On trouve, outre les noms des plus grands maîtres, tels que Antonio Vivaldi ou Jean-Sébastien Bach, ceux de Jacques Hotteterre le Romain (1684 env.-1762), Michel Blavet (1700-1768), Johan Joachim Quantz (1697-1773), Frédéric II (1712-1786). C'est pour cet instrument qu'ont encore écrit Joseph Haydn, François Devienne (1759-1803), Wolfgang Amadeus Mozart (ses deux concertos de 1778). On peut signaler l'introduction de la flûte à l'opéra par Jean-Baptiste Lully dans le Triomphe de l'amour en 1672.

Ces compositeurs se sont servi avec autant de bonheur de la flûte à bec, tant dans la musique de chambre et d'église que dans la musique d'opéra. À partir de 1680, remplaçant le flageolet, la flûte à bec jouit en Angleterre d'une grande vogue dans tous les milieux.

À partir de 1760, et tandis que la flûte à bec est à son déclin, quelques clés apparaissent sur la flûte traversière, d'abord en Angleterre, puis sur le continent. La flûte conique à cinq clés, qui permet la gamme chromatique sans fourches, marque une évolution réelle surtout sur le plan de l'égalité sonore.

La flûte de Mozart dans le concerto pour flûte et harpe, celles de Ludwig van Beethoven et de Franz Schubert utilisent deux clés supplémentaires (celles de do dièse et de do naturel graves). Au courant du xixe siècle, l'adjonction d'autres clés, surtout en Allemagne (Max Schwedler) et en Angleterre (Nicholson), accroît encore les ressources de l'instrument, mais ces clés seront peu à peu supprimées. Cette flûte classique se sera prêtée à la plus grande virtuosité (L.-F. Drouet 1792-1873, J.-L. Tulou 1786-1865, Boehm).

Theobald Boehm et la flûte moderne

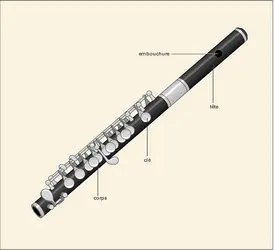

Entre-temps, 1832 marque une révolution dans l'histoire de la flûte. Theobald Boehm (1794-1881) apporte une conception nouvelle de l'instrument fondée sur des données acoustiques : trous plus larges, perce d'abord conique, puis, en 1847, cylindrique, pour des raisons d'intensité et de qualité de son, avec tête parabolique, celle-ci surtout pour faciliter l'émission des notes graves. Boehm invente un mécanisme ingénieux de plateaux, d'anneaux, d'axes longitudinaux, qui permettent d'obturer les treize principaux trous disposés le long de l'instrument. Ces trous correspondent aux quatorze demi-tons fondamentaux.

Depuis Boehm, peu de changements ont été apportés (clé de sol dièse fermée, de si bémol pour le pouce), mais certains facteurs sont toujours actuellement en quête d'améliorations. Aujourd'hui, la grande flûte a 19 mm de diamètre intérieur et 67 cm de long. Son corps cylindrique se démonte en trois parties ; il est percé de seize trous. La tessiture de la flûte en ut est de trois octaves (ut 3ut 6). Il existe une flûte grave en sol (sol 2sol 5) et une flûte piccolo (ré 4-si bémol 6).

La flûte occupe une place importante dans l'orchestre symphonique.

Le xixe siècle voit l'apparition de la flûte Boehm ; le xxe en saisit toutes les richesses, et c'est sans doute grâce à elle que l'on assiste à une réévaluation de la littérature de l'instrument. Comparée à la flûte conique en cours de disparition, la flûte Boehm (la flûte en métal est de plus en plus demandée) est d'une sonorité plus libre, plus intense, plus timbrée. Claude Debussy, un des premiers compositeurs à tirer parti du caractère de cette flûte, ouvre largement, avec Anton Webern, la voie aux musiciens d'avant-garde (Pierre Boulez, Luciano Berio, Bruno Maderna, Luigi Nono, Luis de Pablo, John Cage...). Ces derniers tirent de la flûte des possibilités jusqu'alors insoupçonnées (frappe des doigts sur les clés sans envoyer de souffle provoquant des sons brefs et précis, apparition de doubles sons dans un même souffle). Des possibilités nouvelles sont aussi tirées de la flûte à bec (Paul Hindemith, Berio, Lennox Berkeley...). Igor Stravinski et Maurice Ravel sont les premiers à insérer dans l'orchestre la flûte alto en sol et à employer des effets particuliers (Flatterzunge, harmoniques).

Si les flûtes n'ont, de par le monde, jamais cessé de remplir leur rôle toujours si vivant en tant qu'instrument populaire, on assiste au xxe siècle à un regain d'intérêt pour les musiques anciennes. Le père Mersenne, Quantz sont lus, discutés, en vue d'une authenticité plus rigoureuse dans l'interprétation des œuvres passées.

D'un point de vue plus modeste mais non moins efficace, on accorde à la flûte à bec – déjà Rabelais nous l'indiquait – des vertus éducatives, à tel point que son enseignement fut imposé dans certains pays.

Quel chemin parcouru depuis la préhistoire par nos flûtes tour à tour intimes, brillantes, modestes et champêtres. Toujours présentes, sans doute resteront-elles longtemps encore « le chant sinueux que les bêtes suivaient [et qui] laissait entendre autre chose : nul n'osait se demander quoi » (Pierre Emmanuel).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert LEURIDAN : professeur au Conservatoire royal de musique de Bruxelles

Classification

Médias

Autres références

-

BENJAMIN GEORGE (1960- )

- Écrit par Alain FÉRON

- 982 mots

- 2 médias

...poésie, de maîtrise technologique et d'écriture que constitue Antara, commande de l'IRCAM pour le dixième anniversaire du Centre Georges-Pompidou. Créée le 25 avril 1987 par l'Ensemble intercontemporain et les flûtistes Sophie Cherrier et Céline Nessi sous la direction du compositeur, cette partition... -

BLAVET MICHEL (1700-1768)

- Écrit par Pierre-Paul LACAS

- 354 mots

Au jugement de J. Quantz — particulièrement qualifié — Michel Blavet fut le premier flûtiste de son temps. Perfectionnant l'apport de C. Naudot, Michel de la Barre et G. Buffardin, il porte la technique de la flûte traversière à son apogée pour le xviiie siècle. Né à Besançon, il...

-

DIAPASON

- Écrit par Jacques CHAILLEY

- 2 736 mots

...l'un des instruments du groupe, le soin de faire entendre le son de référence auquel facteurs, accordeurs ou exécutants auraient mission de s'accorder. En raison de l'extrême variabilité des usages, on se servit le plus souvent d'un instrument étalonné non pas lors de sa fabrication, mais empiriquement... -

FERNEYHOUGH BRIAN (1943- )

- Écrit par Alain FÉRON

- 1 246 mots

Compositeur britannique né à Coventry le 16 janvier 1943, Brian Ferneyhough reçoit une première éducation musicale populaire, nourrie au folklore (il participe en tant qu'instrumentiste à des orchestres de fanfares, ou brass bands). Étudiant à l'école de musique de Birmingham (1961-1963),...

- Afficher les 33 références

Voir aussi