FONCTION, chimie

Article modifié le

En chimie, la signification du mot « fonction » est proche de celles de l'indice pour le détective, ou de la caractéristique pour l'historien de l'art, et non de l'acception qu'il a pour un mathématicien ou un biologiste.

La fonction est en effet un atome, ou le plus souvent un groupement d'atomes ou groupement fonctionnel, montrant une palette caractéristique de réactions. Par exemple, la fonction alcool est liée à la présence du groupement oxygène-hydrogène dans une molécule. Ce groupement donne lieu à un certain nombre de réactions qui lui sont propres, telles que la formation d'esters avec les acides, la déshydratation de paires de molécules en des éthers, ou encore son clivage aisé en milieu acide.

Comme le suffixe dans la formation des mots, la fonction est le complément du radical : par exemple, le méthanol, premier terme de la série des alcools, associe le radical méthyle CH3 et la fonction alcool OH. Cette analogie est suffisamment profonde pour servir de principe directeur à la langue courante des chimistes, qui est à distinguer de la nomenclature officielle, d'utilisation extrêmement limitée. Un exemple de dénomination d'un alcool, dans cette langue réelle et vivante de la chimie, est le cholestérol. Dans ce mot, comme dans le mot « méthanol », la terminaison -ol dénote la fonction alcool.

Ce même cholestérol, molécule possédant vingt-sept atomes de carbone, donc relativement petite comparée aux protéines ou aux acides nucléiques, est représentatif. La fonction OH du cholestérol est fixée à un radical, répondant aussi à l'appellation de squelette, dont la structure d'ensemble est celle de toute une famille de molécules, ayant chacune des fonctions (biologiques) hormonales, les stéroïdes. Citons au nombre de ces molécules, – il en existe des dizaines – la cortisone, la testostérone, l'androstérone et la progestérone : le suffixe -one indique qu'elles sont toutes des cétones, c'est-à-dire qu'elles ont en commun le groupement caractéristique C=O (C = carbone). L'exemple le plus simple de cétone est l'acétone, molécule dans laquelle le groupement C=O est porteur de deux radicaux méthyles CH3.

En règle générale, le squelette des molécules de la chimie organique est hydrocarboné, c'est-à-dire formé d'un réseau d'atomes de carbone, eux-mêmes porteurs d'atomes d'hydrogène et que connectent des liaisons. C'est le cas du cholestérol. Sa molécule associe un radical, ou squelette, d'hydrocarbure et la fonction alcool. Dit autrement, le cholestérol équivaut à une microgouttelette d'huile, porteuse d'un groupement OH. L'eau comporte deux groupements OH et les alcools sont solubles dans l'eau ou, tout au moins, la fonction alcool est hydrophile : elle affectionne le voisinage de molécules d'eau.

Cela nous permet de répondre à la question du pourquoi de la fonction alcool du cholestérol, de sa raison d'être. Sa participation aux membranes cellulaires est le rôle principal du cholestérol dans les organismes. Ces membranes séparent deux compartiments l'un et l'autre aqueux, intra- et extracellulaire ; et leur intérieur, fait de restes hydrocarbonés, est hydrophobe. Le cholestérol s'insère dans ces dispositifs, maintenant sa tête, le groupement OH, dans l'eau ; tandis que son squelette hydrocarboné baigne dans « l'huile », que constitue l'intérieur membranaire. La tête OH a donc un rôle d'orientation, elle ancre la molécule de cholestérol dans la membrane cellulaire.

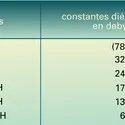

À sa signification biologique, la fonction ajoute un rôle d'ordre intellectuel : elle attire l'attention et facilite la démarche du chimiste. Au vu d'une formule, l'esprit commence par se focaliser sur les fonctions. En présence d'une figuration graphique de la molécule de cortisone, par exemple, c'est le groupement C=O qui s'impose. On répertorie de la sorte quelques dizaines de grandes fonctions en chimie organique : acide, aldéhyde, ester, amine, etc. Cette typologie des fonctions est une économie de la pensée. Ainsi, toute cétone, qu'il s'agisse de l'acétone ou de la testostérone, a des propriétés similaires. Par exemple, un même réactif pourra servir le cas échéant à masquer ladite fonction cétone, à la dissimuler sous un groupement protecteur. On pourra ensuite régénérer la fonction ainsi temporairement mise à l'abri.

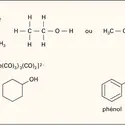

La plupart des molécules sont en effet polyfonctionnelles. L'œstrone, autre hormone stéroïdienne, est à la fois une cétone (comme son nom le fait entendre) et un phénol. L'acide quinique, molécule ayant seulement sept atomes de carbone, comporte pourtant cinq fonctions, une fonction acide et quatre fonctions alcool. Aussi, lors des réactions, il importe de s'attaquer sélectivement à certaines fonctions, sous peine d'altérer ou de détruire les autres. C'est là le rôle de la procédure de protection-régénération qui vient d'être mentionnée.

La synthèse, tout particulièrement celle de substances naturelles complexes que leur activité biologique valorise, et celle d'analogues pris pour des médicaments en puissance, procède par étapes successives, quelques dizaines le plus souvent. Elle construit, elle modifie les fonctions une à une, dans son cheminement vers une molécule-cible. Elle fait penser au jeu d'échecs, le joueur déplaçant ses pièces l'une après l'autre.

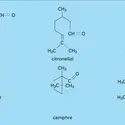

La formulation, cette grande activité du chimiste industriel, s'appuie elle aussi sur l'existence des fonctions. Veut-on doter d'un arôme agréable un shampoing ou une denrée alimentaire ? On introduit pour ce faire des molécules odorantes, c'est-à-dire bien évidemment suffisamment volatiles. Tel est le cas de nombreuses espèces moléculaires dotées des fonctions aldéhyde, cétone ou ester – outre les hydrocarbures suffisamment légers. Les organismes végétaux (parfums floraux) ou animaux (phéromones sexuelles) procèdent de même pour élaborer leurs émanations gazeuses attirantes, à des fins de communication chimique.

La notion de fonction eut vraisemblablement son apogée vers le milieu du xxe siècle. Elle maintient encore son emprise sur l'enseignement élémentaire de la chimie, mais pour combien de temps ? La raison majeure de son déclin est l'infusion dans la pensée chimique du concept de délocalisation issu de la chimie quantique. Les électrons sont ainsi délocalisés sur l'ensemble d'un territoire moléculaire, quel qu'il soit. Toute propriété locale à quelques atomes, tels ceux d'un groupement fonctionnel, est en fait l'apanage de la molécule dans son ensemble.

La notion de groupement fonctionnel s'inscrit dans une conception de la molécule comme une mosaïque, comme une somme de modules structuraux distincts, localisés, et dotés chacun de son caractère propre. De toute évidence, la formule graphique est à l'origine de cette vue parcellisée du territoire moléculaire. La réalité est bien autre. Les groupements fonctionnels interagissent, tant avec le squelette de la molécule qu'entre eux, au travers de l'espace ou via les liaisons interposées.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre LASZLO : professeur honoraire à l'École polytechnique et à l'université de Liège (Belgique)

Classification

Autres références

-

ALCOOLS

- Écrit par Jacques METZGER

- 5 834 mots

- 8 médias

Le mot alcool, de l'arabe al khoul ou al koh'l, désignait à l'origine une poudre très fine à base de stibine (sulfure d'antimoine). À ce mot s'attacha une idée de finesse et de subtilité, de sorte que les alchimistes l'appliquaient aussi bien à des poudres impalpables résultant d'une sublimation...

-

ALDÉHYDES ET CÉTONES

- Écrit par Jacques METZGER

- 7 356 mots

- 4 médias

Tousles dérivés carbonylés présentent la même fonction carbonyle 〉C=O. La distribution entre aldéhydes et cétones repose sur le degré de substitution du carbone fonctionnel : les premiers, qui portent un atome d'hydrogène sur ce carbone, ont des propriétés spécifiques justifiant leur distinction d'avec... -

CHIMIE - La nomenclature chimique

- Écrit par Nicole J. MOREAU

- 5 031 mots

- 7 médias

...suivant la parenthèse ou le crochet se référant à ce qu'il contient. Des groupes d'atomes courants dont on sait comment ils sont disposés, comme CH3 ou SO4, voire des fonctions chimiques comme CHO, un aldéhyde, ou COOH, un acide, sont souvent écrits ainsi sans expliciter les liaisons. Ces groupes fonctionnels,... -

FORMULE, chimie

- Écrit par Pierre LASZLO

- 1 539 mots

On peut s'interroger sur la raison d'être des formules de la chimie, sur l'usage ou les usages qu'en font les chimistes, sur leur contenu informationnel enfin : en quoi ces représentations sont-elles un schématisme conventionnel, et en quoi dépeignent-elles leur objet ?

Le...

- Afficher les 7 références