FORÊTS La forêt, un milieu naturel riche et diversifié

Article modifié le

Répartition à l'échelle locale

Effets de la topographie

Outre les influences, déjà signalées, de l'exposition, les conditions topographiques locales peuvent avoir une action originale ; en particulier :

– des inversions de température peuvent résulter de l'accumulation d'air froid dans les vallées ; ainsi, en Savoie, vers 800 à 1 000 m, les versants sud présentent souvent un niveau de chênaie pubescente thermophile au-dessus d'une hêtraie-sapinière franchement montagnarde ;

– les pelouses pseudo-alpines remplacent la forêt sur les sommets dénudés de nombreuses montagnes ou massifs isolés comme l'Aigoual, le mont Ventoux ou les crêtes du Jura... ; ces sommets sont bien au-dessous de la limite supérieure des forêts, et c'est notamment la violence du vent qui empêche la croissance des arbres (dans les exemples cités, ces arbres sont des hêtres rabougris et buissonnants, appartenant à l'étage montagnard) ;

– la forêt hémiarctique se localise dans les talwegs à peine marqués, entre lesquels règne la toundra ; elle y trouve un abri, mais aussi un sol plus profond et riche en eau utilisable.

Influences édaphiques

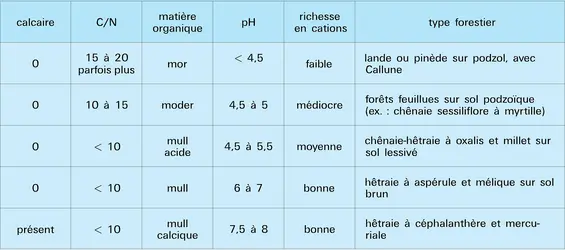

L' action du sol s'exerce à l'échelon local, parfois régional et joue un grand rôle dans la productivité forestière : la vitesse de croissance, la résistance aux maladies, la présence même d'une espèce donnée, sous un climat donné, en dépendent (tabl. 2 et 3).

La teneur en eau est un facteur important ; il existe généralement une végétation particulière au bord des eaux [cf. aulnaies] ; parfois même les forêts y sont localisées (galeries forestières des savanes). En dehors d'autres facteurs limitants, à un gradient de teneur en eau du sol correspond une variation de la végétation.

Pour une quantité d'eau suffisante, mais sans excès, la composition ionique est le facteur essentiel de la fertilité du sol. Parmi les indices de cette fertilité, ceux qui sont en rapport avec la nitrification sont les plus importants. Quand celle-ci est faible, le sol présente une forte teneur relative en carbone, s'exprimant par un rapport C/N élevé ; cette accumulation de matière organique acide a pour effet d'abaisser le pH ; la présence de calcaire dans le sol, favorisant la neutralisation des acides, augmente au contraire l'intensité de la nitrification ; elle freine aussi le développement de certaines espèces (pin maritime).

Des faits comparables se retrouvent dans le monde entier. Ainsi, sur les plateaux brésiliens à pluviosité forte et assez régulière, s'observent : sur sol riche en azote et calcium, une forêt mixte dense (mata) ; sur sol assez pauvre (moins de N et Ca), une forêt basse à recouvrement supérieur à 50 p. 100 (cerradão), parsemée de quelques grands arbres du mata ; sur sol très pauvre et dépourvu de Ca, une forêt très claire (recouvrement inférieur à 50 p. 100), basse et buissonnante (cerrado), passant dans les cas extrêmes à une savane (campo limpo).

La mangrove, forêt basse ou buissonnante, très dense, est une forêt typiquement édaphique ; localisée au littoral des mers chaudes (généralement intertropicales), et uniquement dans les estrans et estuaires vaseux, elle présente toujours une zonation parallèle au rivage, fonction de la fréquence de l'immersion par la marée [cf. mangroves].

Les facteurs biotiques

Les conditions de climat et de sol sont nécessaires mais non suffisantes à l'implantation d'un type forestier défini. Les êtres vivants qui constituent la forêt ou vivent en son sein exercent presque toujours une influence considérable sur le peuplement forestier, et aussi sur son évolution (cf. infra).

Les actions biotiques végétales sont faciles à observer. Dans la futaie de chênes des environs de Paris, par exemple, le sol reçoit au maximum 15 p. 100 de la lumière solaire, éclairement tout juste suffisant pour la croissance des jeunes chênes (essence de lumière) et beaucoup plus favorable aux jeunes hêtres (essence d'ombre) : ceux-ci ne tardent pas à devenir envahissants (si les autres conditions écologiques leur conviennent), ce qui assombrit encore le sous-bois ; peu à peu, la hêtraie remplace la chênaie, et, dans les réserves de Fontainebleau, par exemple, on voit souvent, au sein de la futaie de hêtres, de très vieux chênes relictuels, témoins de la forêt ancienne.

Dans la chênaie humide, les peuplements denses d'une graminée (Moliniacoerulea) peuvent empêcher le renouvellement de tous les arbres, et conduire à une forêt de plus en plus clairsemée ; dans la forêt équatoriale, les figuiers étrangleurs éliminent de grands arbres ; le polypore amadouvier (Ungulinafomentaria) envahit et élimine de même hêtres et peupliers.

L'action des animaux sauvages est bien connue, notamment par le rôle destructeur qu'ont joué les lapins en Australie ; en Europe même, ils exercent (ou exerçaient avant la myxomatose) une action différentielle en détruisant certaines essences, ce qui du même coup favorise les autres ; Tiliacordata, Acer pseudo-platanus,Betulaverrucosa abondent dans les forêts à lapins. De même, les cerfs et chevreuils rongent préférentiellement les jeunes sapins de Douglas, favorisant la progression des pins qui sont moins recherchés.

Ces actions animales dépendent parfois d'autres facteurs écologiques : ainsi, dans les Alpes du Sud, les chenilles processionnaires attaquent d'autant plus les pins sylvestres que ceux-ci sont plus loin de l'étage montagnard. Il est exceptionnel que les attaques d'insectes, ou celles de champignons parasites, même massives, provoquent des déséquilibres importants au sein des forêts « naturelles ». Cependant, les hêtraies d'Europe occidentale ont été fragilisées par les attaques conjuguées d'une cochenille (Cryptococcusfagi) et d'un champignon (Nectriacoccinea) ; de même, les ormes européens, notamment au sein des forêts anthropiques (ormaies), sont morts massivement sous les coups de la « maladie hollandaise », due à un champignon (Ceratocystisulmi) transporté par des scolytes. La progression de la maladie de l'encre, qui affecte les châtaigniers, s'étend de plus en plus, en s'attaquant, dans le Sud-Ouest de la France, aux chênes pédonculés.

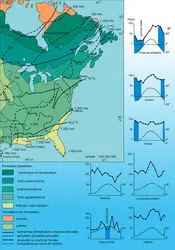

L' action de l'homme (et des animaux domestiques) est pratiquement inséparable de l'étude de l'évolution forestière. L'homme modifie profondément les forêts, par une exploitation qui, longtemps excessive ou irrationnelle, est devenue, au moins dans les massifs forestiers suffisamment accessibles, d'ordre scientifique : souci de la reconstitution des peuplements, recherche de leur amélioration par le semis et la plantation de sujets sélectionnés ou d'essences exotiques (cf. forêts- Les forêts tempérées). Cette action a cependant pour effet de faire disparaître la forêt primitive : ainsi, la forêt de l'Esterel, initialement dominée par le chêne-liège, a été progressivement envahie par le pin d'Alep, avant d'être partiellement plantée d'Acacia (« mimosas ») et d'Eucalyptus ; de même, la forêt de « type chinois » du sud-est des États-Unis est très souvent remplacée par une pinède à Pinustaeda. Aussi est-il souhaitable que certains peuplements typiques, condamnés à disparaître par suite de leur faible intérêt économique, soient mis en réserve à titre de témoins de la végétation primitive.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves BASTIEN : ingénieur en chef du Génie rural des eaux et forêts, enseignant-chercheur

- Marcel BOURNÉRIAS : docteur ès sciences, professeur agrégé en sciences naturelles

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

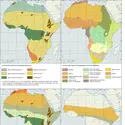

Ellecouvre les régions équatoriales où la pluviosité est à la fois forte (plus de 1 200 mm par an) et bien répartie (moins de trois mois secs, c'est-à-dire recevant moins de 100 mm de pluies). Des facteurs orographiques ou édaphiques peuvent localement en étendre ou en limiter l'extension.... -

AFRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Théodore MONOD

- 5 703 mots

- 19 médias

Suspendue aux flancs de l'Ancien Monde comme un « gigantesque point d'interrogation » – selon la pittoresque formule de Weulersse – l'Afrique représente le quart de la surface des terres émergées.

De tous les continents c'est à la fois le plus massif (1 400 km2 pour...

-

AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 6 087 mots

- 2 médias

...ces conditions, on obtient de bons rendements lors de la première année, puis on peut pratiquer des cultures d'appoint pendant quelques saisons encore. On laisse ensuite la forêt et la fertilité se reconstituer durant plusieurs dizaines d'années avant de revenir cultiver le même terrain. Chaque année,... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

Les forêts humides du Sud-Est, particulièrement les immenses forêts nationales de Tongass et Chugach, ont été beaucoup exploitées, mais de nombreuses usines d'extraction de pulpe ont fermé durant les années 1990. - Afficher les 91 références

Voir aussi

- FUTAIE

- HYDROSÈRE

- XÉROSÈRE

- EAU, écophysiologie

- ÉNERGIE SOURCES D'

- ÉQUATORIALE FORÊT ou FORÊT TROPICALE HUMIDE

- SAVANE

- MAQUIS

- GARRIGUE

- FOURRÉ

- AMÉRIQUE DU NORD

- TAÏGA ou FORÊT BORÉALE

- CANADA, géographie

- STRATIFICATION, écologie

- SYLVICULTURE

- TAILLIS

- REBOISEMENT

- LIANES

- PIN

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, géographie

- FRANCE, géographie physique

- SÉRIE DE VÉGÉTATION

- ONF (Office national des forêts)

- CHÊNE

- COCHENILLES

- NITRIFICATION

- ANTHROPISATION

- BIOTIQUES FACTEURS

- ÉDAPHOLOGIE

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- FACTEUR LIMITANT, écologie

- FORMATIONS VÉGÉTALES

- CHARBON DE BOIS

- TROPICALE FORÊT