FORÊTS Les forêts tempérées

Article modifié le

Gestion de la forêt

L'aménagement forestier

Instrument de gestion durable, l'aménagement forestier est un document de gestion forestière spécifique pour une forêt donnée dont l'objectif principal est d'assurer la durabilité des fonctions de la forêt. Il fixe, après une analyse poussée du contexte (facteurs de production, données socioéconomiques), les objectifs à long terme en arbitrant entre les différentes contraintes. Il établit ensuite un plan d'action (coupes et travaux) sur le moyen terme (15-20 ans) pour atteindre ces objectifs en faisant référence à des guides de sylviculture qui se déclinent au quotidien. En outre, un bilan financier prévisionnel figure à la fin de tout aménagement. En forêt privée, l'aménagement forestier est appelé plan simple de gestion. Ces deux documents de gestion doivent être approuvés officiellement par les autorités de tutelle et engagent le propriétaire, public ou privé, pour leur durée d'application. Pour les forêts publiques, toutes soumises à un aménagement depuis la promulgation du code forestier en 1827, le suivi de la gestion forestière passée, au fil des révisions d'aménagement successives, constitue une mine d'enseignements précieux qui ont permis de faire progresser la gestion. Aujourd'hui, l'étude d'un nouvel aménagement forestier fait l'objet d'une large concertation entre le gestionnaire forestier aménagiste, le propriétaire et les usagers, de manière à répondre au mieux aux aspirations sociales des populations.

Toutes les forêts publiques, ainsi que les forêts privées de plus de 25 hectares d'un seul tenant, font l'objet d'un aménagement ou d'un plan simple de gestion, garantissant la pérennité de la ressource à long terme.

Traitements sylvicoles

Le taillis

Le taillis est un traitement très simple, visant à produire du bois feuillu de petites dimensions destiné aux utilisations de chauffage et de trituration (pour les industries du papier et de panneaux). Les bois sont coupés à une périodicité de 20 à 30 ans, appelée révolution. Après la coupe, les rejets qui repoussent sur chaque souche constituent une cépée. Le taillis simple ou régulier est l'ensemble des cépées se développant sur la surface coupée à blanc (coupe rase). Lors d'une coupe rase, les brins de taillis ont un diamètre compris entre 10 et 15 centimètres à hauteur d'homme. En montagne, le taillis de hêtre était autrefois « fureté » : lors de la coupe, quelques brins étaient conservés sur chaque souche afin de préserver un couvert forestier au sol pour limiter les effets de l'érosion. Actuellement, les taillis, qui couvrent encore en France près d'un million d'hectares, ne sont presque plus traités comme tel. L'augmentation du coût de la main d'œuvre et la diminution des besoins de bois de chauffage rendent caduc ce traitement. Une évolution se dessine en faveur du taillis à courte révolution, pour produire du bois-énergie, avec des essences à croissance rapide, cultivées selon le modèle agronomique, comme le peuplier, en sol riche de vallée, et dont la récolte, à échéance de 6 à 7 ans, est mécanisée. Les bois ainsi produits sont destinés à la biomasse, matière végétale réduite en particules ou plaquettes et susceptible d'utilisations diverses (chauffage, litière, horticulture). Dans un contexte de coût croissant des énergies fossiles, le traitement en taillis, lorsqu'il concerne des surfaces mécanisables, offre des perspectives intéressantes.

Le taillis sous futaie

Héritier du taillis simple, le taillis sous futaie est un traitement mixte qui conduit à un peuplement forestier à deux étages distincts : un étage inférieur de taillis simple exploité à la révolution de 20 à 30 ans ; un étage supérieur, appelé réserve ou futaie, constitué d'arbres d'âges multiples de la révolution du taillis. Les graines des grands arbres forestiers (chêne, hêtre, frêne) profitent de la coupe de taillis pour germer et donner des semis dont les plus vigoureux peuvent résister à la vive concurrence des brins de taillis jusqu'à la coupe suivante où ils sont sélectionnés comme baliveau. Ces baliveaux alimentent en jeunes bois la futaie dont les gros arbres sont récoltés lors de la coupe du taillis.

La coupe a pour but de maintenir le taillis sous futaie en équilibre, c'est-à-dire avec une proportion équilibrée de bois de différents âges dans la futaie. L'équilibre n'est obtenu que si le recrutement de baliveaux compense la récolte d'arbres dans la futaie, conditions rarement réalisées dans la pratique. Ce traitement, dont l'objectif était une production mixte de bois de chauffage et de bois d'œuvre, a été pratiqué jusqu'au début du xxe siècle en France. Comme le taillis, il a été progressivement abandonné par suite de son faible rendement économique et de la mévente du taillis. Il subsiste encore en forêt privée et dans quelques forêts communales à forte tradition d'exploitation de bois de chauffage perpétuée par l'affouage (droit des habitants d'une commune de bénéficier du bois de chauffage de la forêt communale).

La futaie régulière

Le régime de la futaie correspond à un mode de régénération par semences. Les peuplements, cultivés par ensemble de même âge et répartis par unité de gestion appelée parcelle, évoluent en fonction de leurs âges et leurs dimensions. L'objectif est de produire des bois de la meilleure qualité technologique possible, de diamètre compris entre 50 et 70 centimètres, à des âges d'exploitabilité variant de 60 à 200 ans selon les essences et les contextes de production. Le traitement en futaie régulière comprend deux phases distinctes : la phase d'amélioration et la phase de régénération.

Phase d'amélioration

C'est une phase « d'éducation » des bois en cours de croissance. Les peuplements les plus jeunes font l'objet de travaux : dégagements et nettoiements pour assurer le développement harmonieux des différentes essences ; élagages pour favoriser la production de bois de qualité sans nœuds. Les coupes d'éclaircies prennent ensuite le relais des travaux pour les bois atteignant de 15 à 20 centimètres de diamètre. Intervenant tous les 6 à 10 ans, celles-ci permettent le dosage des essences et favorisent la croissance des beaux arbres par un fin dosage de la lumière. Elles permettent d'enlever les sujets malades afin de prévenir les maladies épidémiques. Elles accompagnent l'évolution du peuplement pendant toute sa phase de maturation. Les premières éclaircies sont d'une importance capitale pour l'avenir des jeunes peuplements car elles garantissent à la fois la qualité future des bois et l'équilibre de l'écosystème forestier. Leur bonne exécution est conditionnée par la commercialisation effective des petits bois dont les débouchés économiques sont liés à leur coût de mobilisation. L'exploitation traditionnelle des coupes d'éclaircies avec bûcheron et scie à moteur (tronçonneuse) a laissé rapidement la place à la mécanisation. Une abatteuse puissante, munie d'un bras télescopique et couplée à un porteur, arrive à des rendements de 100 mètres cubede bois abattus par jour. Pour que l'exploitation se déroule au mieux, il importe de ménager dans les peuplements des chemins de circulation pour ces engins. Les facteurs limitants sont constitués par des contraintes de sol (pente supérieure à 30 p. 100, ressauts, zones humides).

Phase de régénération

Après la phase d'amélioration, qui peut atteindre 150 à 200 ans pour le chêne, les 100 000 à 200 000 jeunes semis naturels à l'hectare, ayant fait l'objet d'une sélection continue et attentive, aboutissent à une magnifique futaie constituée de gros arbres arrivés à maturité. L'heure de la récolte est arrivée. Cette phase importante coïncide avec la régénération naturelle de la forêt, opération consistant à tirer parti des fructifications des arbres pour reconstituer la forêt. La phase de régénération s'effectue en plusieurs coupes progressives dont le nombre et l'étalement dans le temps varient selon les essences. Très rapides pour le pin maritime (coupe rase suivie d'ensemencement naturel), d'une durée de 8 à 12 ans pour le chêne, les coupes peuvent s'étaler sur 20 à 30 ans (et parfois plus) en montagne, par suite des contraintes du milieu. Lorsque les conditions ne sont pas favorables à la régénération naturelle, on effectue des plantations ou, plus rarement, des semis artificiels. Le rajeunissement de la futaie régulière est une opération délicate, parfois mal comprise du public qui l'assimile à un déboisement. Elle est nécessaire à l'équilibre de la forêt, garant d'une ressource durable.

La futaie irrégulière ou jardinée

Lorsque les conditions du milieu sont difficiles ou présentent de fortes variations, notamment en montagne, le rajeunissement de la forêt est plus lent et se fait par petites zones On obtient ainsi des peuplements constitués d'un mélange d'arbres de tous âges et de toutes dimensions. La futaie qui en résulte est dite irrégulière ou jardinée. L'état jardiné est le résultat d'un équilibre entre les différentes catégories de grosseurs des arbres. Il assure la pérennité de la récolte de gros bois sur une petite surface. Il est difficile à maintenir car l'évolution naturelle de la forêt jardinée, par le dynamisme de la croissance des arbres, tend à se régulariser. La coupe de jardinage réalise en même temps, dans la même parcelle, toutes les opérations de régénération et d'amélioration. Elle intervient à une périodicité de 6 à 10 ans. Lorsque l'équilibre est obtenu, la coupe de jardinage prélève un volume égal, en théorie, à l'accroissement du peuplement, en intervenant dans toutes les catégories de diamètres des arbres, par petites touches légères. La forêt conserve ainsi un visage pérenne. Le traitement en futaie irrégulière est surtout applicable en montagne pour les essences d'ombre comme le sapin, l'épicéa et le hêtre, capables de se régénérer sous le couvert des grands arbres. Il trouve également son intérêt dans les zones où il est nécessaire de maintenir la permanence de l'état boisé : forêts de protection, forêts accueillant du public, stations particulières. Il peut aussi être transposé dans un certain nombre de peuplements de feuillus de plaine hérités du taillis sous futaie.

Les traitements temporaires

Il s'agit de traitements particuliers permettant de changer de mode de gestion et adaptés au rythme lent de la croissance des arbres.

La conversion permet de changer le mode de régénération du peuplement. C'est ce qui se passe lorsque l'on passe d'un taillis ou d'un taillis sous futaie à la futaie. Le traitement consiste à substituer progressivement une futaie à un peuplement de taillis exclusif ou prépondérant, à partir des graines produites par les essences précieuses en place dans le peuplement à convertir. La grande diversité des pratiques sylvicoles permet d'adapter cette technique délicate qui demande beaucoup de patience et d'investissement.

La transformation réalise une substitution d'essences lorsque le peuplement n'est pas productif, en présence d'essences de mauvaise qualité ou inadaptées aux conditions du milieu. Cette substitution totale ou partielle, rapide ou progressive, obéit aux principes de base suivants :

– adaptation des essences aux conditions écologiques locales ;

– techniques d'introduction éprouvées et respectueuses du milieu ;

– essences pérennes, capables de se régénérer naturellement ;

– renoncement, autant que possible, aux coupes rases sur de trop grandes surfaces.

Dans le passé, la transformation a conduit à des enrésinements parfois excessifs et critiqués aujourd'hui (exemple du Morvan). Cependant quelques bons exemples comme la forêt de cèdres de l'Atlas du Bédouin au mont Ventoux ou les remarquables peuplements de douglas du Beaujolais, plantés à la fin du xixe siècle, montrent que, lorsque les choix d'essences sont bien raisonnés, l'acclimatation d'espèces exotiques peut conduire à la constitution de nouvelles forêts, capables de se régénérer naturellement. On parle alors d'espèces naturalisées.

Une gestion multifonctionnelle

Toute gestion durable et raisonnée, adaptée aux besoins évolutifs de la société et respectueuse de l'environnement, est multifonctionnelle dès que son échelle d'action se situe au sein d'une même parcelle forestière. À la différence des États-Unis, qui ont adopté une démarche partitioniste en affectant une fonction unique à de très larges espaces forestiers, la démarche française est intégratrice en fixant plusieurs objectifs à une même forêt. Face aux inévitables conflits d'usage de l'espace forestier, des arbitrages sont effectués au niveau de la gestion et conduisent parfois à des situations difficiles. On peut citer le cas de la forêt domaniale de Fontainebleau qui a été l'objet, dans les années 1980-1990, de violents conflits générés par des écologistes contestant la gestion de cette forêt publique.

La gestion multifonctionnelle repose avant tout sur une démarche participative où le dialogue et l'écoute de l'autre aboutissent à un projet partagé et, donc, accepté. Les solutions techniques ne sont plus les seules à prévaloir et le forestier, qui n'a pas le monopole du savoir-faire technique, doit expliquer et anticiper la demande sociale. En dehors du cas des forêts très sollicitées par le public, il n'y a pas d'antagonisme marqué entre l'objectif de production et les autres « aménités » de la forêt. Compte tenu des enjeux en présence, les objectifs sont hiérarchisés. Ainsi, dans le cadre d'un objectif dominant de production, on associe d'autres objectifs avec la mise en œuvre de moyens spécifiques qui n'entraînent pas de surcoût pour le propriétaire.

Les mesures pour favoriser la biodiversité reposent sur deux axes : favoriser le mélange d'essences bien adaptées aux contextes écologiques locaux ; conserver sur pied de gros arbres morts ou à cavités, à raison d'un ou deux par hectare.

La première mesure satisfait tous les objectifs y compris pour le public qui trouve une plus grande diversité des paysages forestiers. La seconde est plus spécifique de la biodiversité. Un gros arbre mort, avec une nécromasse à décomposition lente, constitue une niche écologique capable d'héberger quelques centaines d'espèces animales et végétales (oiseaux cavernicoles, chauves-souris, champignons, insectes,...). Ces arbres à intérêt écologique sont repérés à la peinture et répertoriés. Pour prévenir les éventuels accidents (chute de branches et d'arbres), pouvant être occasionnés au public fréquentant la forêt, ils ne sont pas conservés en bordure des voies de pénétration (routes, sentiers de randonnée, équipements d'accueil). La perte économique liée à l'abandon de ces arbres est nulle ou très limitée, ceux-ci étant choisis parmi les sujets ayant une très faible valeur.

La protection des milieux forestiers

La forêt héberge des habitats remarquables dont le maintien ou la restauration du bon état de conservation est nécessaire dans le cadre de la directive européenne Natura 2000. La gestion conservatoire des sites recensés est mise en œuvre dans une démarche contractuelle entre le propriétaire et les services de l'État (agriculture, environnement, O.N.F.) à partir d'un document d'objectifs. La récente mise en œuvre de cette directive ne permet pas encore d'apprécier les premiers résultats de cette gestion conservatoire.

La forêt, puits de carbone

Grâce à l'assimilation chlorophyllienne, l'arbre régénère l'atmosphère en fixant le dioxyde de carbone et en rejetant l'oxygène. Un hectare de forêt cultivée peut fixer de 2 à 3 tonnes de carbone par an et en immobiliser ainsi de 75 à 100 tonnes sur pied. Une gestion sylvicole raisonnée conduit à stocker durablement du carbone quand la forêt est régulièrement exploitée pour des produits du bois à longue durée de vie : charpente et meubles. La forêt joue ainsi le rôle de puits de carbone. Ce rôle épurateur est également joué par les jeunes plantations qui, dans la phase de leur croissance active, fixent de grandes quantités de carbone avec la montée en charge de leur capital ligneux. À l'inverse, la déforestation des pays du Sud, en Afrique, Asie et Amérique du sud, portant en moyenne sur 10 millions d'hectares par an, et les incendies de la forêt méditerranéenne contribuent au rejet d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Le bois, un éco-matériau noble et renouvelable

Le bois d'œuvre est produit par des arbres dont le fût présente des caractéristiques dimensionnelles suffisantes pour pouvoir être transformé en placage, planche, charpente ou sciages divers. Les produits à potentiel de valeur ajoutée importante ont une longue durée de vie et correspondent à l'objectif de production le plus rémunérateur.

Le bois de trituration correspond à des bois de grosseur minimale de 8 centimètres qui, réduits en plaquettes, constituent une matière première pour la fabrication de la pâte à papier ou de panneaux agglomérés. De qualité moindre que celle du bois d'œuvre, ils ne sont le plus souvent qu'un objectif secondaire de production en offrant au propriétaire des débouchés pour les petits bois d'éclaircie qui participent à l'amélioration de la production qualitative.

Le bois énergie. La forêt produit une grande quantité de bois impropre au bois d'œuvre. Ces produits, utilisés en bois ronds et bûches ou réduits en plaquettes forestières, sont utilisés en bois de chauffage ou de trituration. Les chaufferies-bois automatiques, utilisant du bois déchiqueté en plaquettes forestières, sont en plein développement, tant pour un usage collectif qu'individuel. Le bois reste l'énergie la moins chère, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, dans un contexte d'énergie rare et chère, la pression sur le bois est forte et entraîne une vive tension sur les prix de produits analogues destinés aux industries du panneau et du papier. De plus, la ressource disponible et facilement mobilisable est limitée. Les parcelles forestières en forte pente ne pourront être exploitées ; en revanche, un gisement important existe avec les nombreux jeunes peuplements forestiers en terrain favorable dès lors que les premières éclaircies pourront être mécanisées et optimiseront ainsi la récolte de ces sous-produits en permettant la valorisation économique de la sylviculture.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Yves BASTIEN : ingénieur en chef du Génie rural des eaux et forêts, enseignant-chercheur

Classification

Médias

Autres références

-

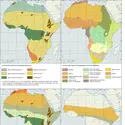

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

Ellecouvre les régions équatoriales où la pluviosité est à la fois forte (plus de 1 200 mm par an) et bien répartie (moins de trois mois secs, c'est-à-dire recevant moins de 100 mm de pluies). Des facteurs orographiques ou édaphiques peuvent localement en étendre ou en limiter l'extension.... -

AFRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Théodore MONOD

- 5 703 mots

- 19 médias

Suspendue aux flancs de l'Ancien Monde comme un « gigantesque point d'interrogation » – selon la pittoresque formule de Weulersse – l'Afrique représente le quart de la surface des terres émergées.

De tous les continents c'est à la fois le plus massif (1 400 km2 pour...

-

AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART

- 6 087 mots

- 2 médias

...ces conditions, on obtient de bons rendements lors de la première année, puis on peut pratiquer des cultures d'appoint pendant quelques saisons encore. On laisse ensuite la forêt et la fertilité se reconstituer durant plusieurs dizaines d'années avant de revenir cultiver le même terrain. Chaque année,... -

ALASKA

- Écrit par Claire ALIX et Yvon CSONKA

- 6 051 mots

- 10 médias

Les forêts humides du Sud-Est, particulièrement les immenses forêts nationales de Tongass et Chugach, ont été beaucoup exploitées, mais de nombreuses usines d'extraction de pulpe ont fermé durant les années 1990. - Afficher les 91 références

Voir aussi

- FUTAIE

- CULTURES SYSTÈMES DE, agronomie

- CLIMATIQUES FACTEURS

- ÉNERGIE SOURCES D'

- OXYGÈNE ATMOSPHÉRIQUE

- SYLVICULTURE

- TAILLIS

- REBOISEMENT

- ÉCLAIRCIE, sylviculture

- COUPES, sylviculture

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- ENVIRONNEMENT, droit et politique

- EFFET DE SERRE

- TEMPÊTES

- ÉTAGE DE VÉGÉTATION

- RÉGÉNÉRATION, sylviculture

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS