FOSSILES

Article modifié le

Fossilisation

Pour que des processus de fossilisation puissent avoir lieu, il est nécessaire que certaines conditions biologiques, physiques et chimiques soient réalisées, ce qui semble avoir été souvent le cas au cours des « temps fossilifères ». À ce propos, les terrains antécambriens sont pauvres en fossiles identifiables ce qui paraît dû principalement aux actions destructives du métamorphisme et à la rareté des êtres vivants. Un autre facteur excluant pratiquement la possibilité de fossilisation est l'action prolongée des agents météoriques ; aussi les fossiles correspondent-ils généralement, à des organismes qui ont été enfouis rapidement après leur mort.

Conservation des organismes

On connaît des cas exceptionnels dans lesquels les individus ont été conservés dans leur totalité, y compris leurs parties molles : insectes inclus dans l'ambre, rhinocéros momifiés dans les asphaltes des Carpates, mammouths congelés dans les glaces de Sibérie et dont l'estomac gardait encore « surgelées » les dernières plantes qu'ils avaient ingérées ; on cite également des fragments de peau momifiés de quelques Reptiles de l'ère secondaire (Iguanodon, Anatosaurus et Ichthyosaurus). Les micro-organismes fossilisés dans les silex ont conservé leur matière organique toujours susceptible de coloration. Mais la fossilisation débute, le plus souvent, avec la décomposition et la disparition des tissus mous par oxydation ou putréfaction.

Les étapes ultérieures diffèrent, d'une manière générale, selon les conditions d'enfouissement (les parties dures peuvent, à l'extrême, disparaître sous l'action des bactéries) et l'évolution du gisement (roches sédimentaires, généralement), et selon qu'il s'agit d'Invertébrés, de Vertébrés ou de Végétaux.

Les Invertébrés (Foraminifères, Oursins, Coraux, Brachiopodes, Mollusques divers) ont habituellement des coquilles calcaires qui sont souvent conservées en assez bon état pour pouvoir être déterminées ; il en est de même pour la plupart des organismes au squelette silicieux (Spongiaires, par exemple). En d'autres cas, à la suite de la dissolution du test, il n'en reste que des moules internes ou des empreintes. Mais la substance originelle peut aussi être seulement « minéralisée », c'est-à-dire modifiée ou remplacée (épigénisée) par une autre. Parmi les substances qui constituent les fossiles, les carbonates sont les plus fréquents, en particulier le carbonate de calcium, d'origine primaire ou secondaire (l'aragonite se transforme presque toujours en calcite plus stable) ; viennent ensuite la silice (surtout la calcédoine), les phosphates, les sulfates, la glauconie. Le sulfure de fer (pyrite) donne parfois de très beaux moules de Céphalopodes (Ammonites de Villers-sur-Mer, Calvados) et, parmi les curiosités, on peut citer des moules de fossiles, originaires du Chili, qui sont en argent pur.

Les modes de gisement des fossiles sont fort variés. On constate toutefois que, dans la plupart des cas, ils gisent groupés. Cela tient notamment au fait que certains organismes vivaient en colonies ; ou encore, de nombreux individus ont pu être décimés brusquement ou rassemblés par des courants après leur mort (taphocénose).

Les Vertébrés ont laissé des squelettes plus ou moins complets et des dents. Comme il a été dit, les parties molles et la peau sont très rarement conservées. On retrouve également des œufs de Poissons, de Reptiles et d'Oiseaux. D'autres n'ont abandonné que des excréments (coprolithes), et de certains même, on ne connaît que des pistes et des empreintes de pas.

La structure anatomique des Vertébrés, des Poissons en particulier, a été étudiée par la méthode des « sections sériées », d'après des surfaces d'usure polies et équidistantes. E. Stensiö a pu ainsi reconstituer avec précision l'encéphale, les nerfs crâniens et les vaisseaux sanguins du crâne des Céphalaspides du Primaire du Spitzberg. La radiographie des fossiles engagés dans une gangue perméable plate a aussi donné d'assez bons résultats.

Les Végétaux abandonnent des spores ou des pollens, des feuilles et des fragments de bois, rarement des fleurs et des fruits.

Les bois fossiles sont généralement silicifiés, permettant l'étude de leur structure anatomique complète et la détermination des genres. Les feuilles, conservées dans des lits argileux de dépôts lacustres, sont souvent en bon état, mais parfois difficiles à déterminer.

Pollens et spores sont ordinairement bien conservés dans les sédiments. Malheureusement, les types anciens sont très différents des types actuels et il n'est pas facile de savoir à quelle espèce végétale ils appartiennent.

Traces diverses

Certains animaux n'ont laissé que des traces. Les plus importantes sont les pistes de certains Vertébrés terrestres, celles d'Invertébrés (Trilobites, Limules, etc.). L'étude de ces traces est l'objet d'une science particulière : l'ichnologie.

Les Annélides polychètes sédentaires, qui vivent dans le sable ou la vase, dans des galeries, dans des tubes droits ou en U, sont retrouvées sous forme de « grès à tigillites » par exemple. Les êtres microscopiques, comme les Algues unicellulaires et les Bactéries, fort difficiles à déceler, ont parfois abandonné des « formes ». C'est le cas des Stromatolithes, qui sont des dépôts de carbonate de calcium dus à l'activité de certaines Algues unicellulaires (Cyanophycées) et de Bactéries, pouvant constituer de très grands récifs. Ces dépôts ont des configurations (en feuillets, en boules, en cylindres) qui ont permis de les classer et de leur donner des noms ; cependant, il ne s'agit pas là d'espèces fossiles mais de leurs constructions. Les Stromatolithes sont des formes du plus haut intérêt, puisque les plus âgés datent de deux milliards et demi d'années et représentent les premières traces de vie à la surface du globe. On peut encore citer les termitières fossiles, dans lesquelles on ne trouve plus les Termites responsables de leur construction.

Dans les terrains très anciens, antérieurs à un milliard d'années, il n'y a ni fossiles déterminables ni pistes, mais tout au plus des Stromatolithes. Les méthodes de la biochimie et de la paléobiochimie ont pourtant permis de déceler des traces de vie sous forme de matière organique. Sachant, par exemple, que le rapport 12C/13C est constant (de 90,1 à 92,8) dans les tissus végétaux ou animaux, actuels ou fossiles, on a pu démontrer la nature organique de la « shungite » de Carélie et des Corycium de Finlande, datant de 1 700 millions d'années.

D'autre part, les acides aminés ne se détruisent pas complètement avec le temps. On a pu retrouver et déterminer les protéines d'ossements de Dinosauriens de 150 millions d'années et de Poissons de 250 millions d'années. Des analyses biochimiques analogues ont permis de découvrir des traces de chlorophylle dans des roches très anciennes n'ayant pas conservé le moindre vestige identifiable de Végétaux, même tout à fait inférieurs.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Raymond FURON : professeur honoraire à la faculté des sciences de Paris, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Armand de RICQLÈS : professeur au Collège de France, chaire de biologie historique et évolutionnisme

Classification

Média

Autres références

-

COMMERCE DES FOSSILES

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 2 938 mots

- 3 médias

Les médias font régulièrement état de ventes aux enchères de squelettes de dinosaures et d’autres grands animaux disparus, qui peuvent atteindre des prix vertigineux. Le record en la matière semble être détenu par un squelette de Tyrannosaurus rex vendu 31,8 millions de dollars en 2020 et...

-

FOSSILE, notion de

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 1 240 mots

- 3 médias

Le terme fossile dérive du latin fodere, qui signifie « creuser », « extraire en creusant ». Jusqu'au xviiie siècle, il désignait non seulement les restes « pétrifiés » de plantes et d'animaux, mais aussi toute substance extraite du sol ou du sous-sol (roches, minéraux, minerais...). Ce...

-

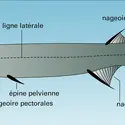

ACANTHODIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 817 mots

- 4 médias

Les acanthodiens (Acanthodii Owen, 1846 ; du gr. acantha, épine) sont un groupe de vertébrés à mâchoires, ou gnathostomes, éteints, connus par des fossiles de l'ère primaire, ou Paléozoïque. Ils sont les plus anciens gnathostomes certains à apparaître dans le registre fossile, à...

-

ACTINOPTÉRYGIENS

- Écrit par Philippe JANVIER

- 2 756 mots

- 9 médias

Les actinoptérygiens fossiles sont abondants depuis la fin du Dévonien (370 Ma) et souvent représentés par des individus complets. Ainsi, les données paléontologiques ont largement contribué à la connaissance de l'histoire évolutive et de la phylogénie du groupe. -

AGASSIZ LOUIS (1807-1873)

- Écrit par Stéphane SCHMITT

- 1 397 mots

- 1 média

...partir de 1832, Agassiz enseigne au collège de Neuchâtel, récemment fondé, et continue de publier les résultats de ses recherches sur les animaux actuels et fossiles, ce qui lui vaut une solide réputation scientifique et son élection dans plusieurs sociétés savantes, comme la RoyalSociety de Londres.... -

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

En parallèle,les fossiles étaient peu à peu revenus sur le devant de la scène, car leur ubiquité jusqu’aux sommets des hautes montagnes rendait difficile d’attribuer leur dépôt au seul épisode du Déluge. On put douter de leur origine organique en imaginant qu’ils étaient des « jeux de la nature »,... - Afficher les 169 références

Voir aussi