FOZ CÔA, site rupestre paléolithique

Article modifié le

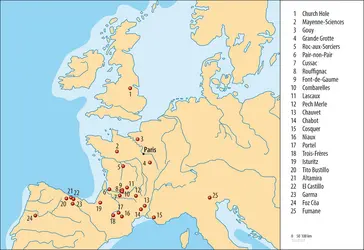

La découverte scientifique, en décembre 1994, des gravures sur rochers (rupestres) repérées dès 1992 dans la vallée du Côa, bouleversa la conception que l'on avait de l'art monumental paléolithique : elle montrait que, en Europe occidentale, cet art n'était pas seulement pariétal (sur paroi) comme dans les quelque deux cent cinquante grottes et deux à trois dizaines d'abris-sous-roche connus mais qu'il pouvait être aussi directement accessible, à l'air libre, comme la grande majorité des sites d'art préhistorique dans le monde. Le gigantesque site de Foz Côa révèle avec éclat l'importance de l'art rupestrepaléolithique, déjà entrevu grâce à une poignée de sites rupestres, dont deux situés à moins de 100 kilomètres dans le bassin du Douro.

Le Côa, affluent du Douro en rive gauche, traverse du sud au nord sur 150 kilomètres une région accidentée de collines dans le nord-est du Portugal. Sa vallée est encaissée, à versants fortement inclinés dans les derniers kilomètres avant son confluent. Là, des rochers gréseux affleurent, du rebord des plateaux aux rives de la rivière : de nombreux rochers, échelonnés sur 17 kilomètres à partir du Douro, portent des centaines de gravures bien conservées, isolées ou groupées en panneaux.

La construction d'un barrage, sur le Côa, entreprise au début des années 1990 conduisit à une prospection systématique des roches. Depuis la construction d'un autre barrage sur le Douro (en 1983), à quelques kilomètres à peine, on connaissait en effet l'existence de gravures rupestres dans la région, gravures attribuées globalement à la période protohistorique. La reconnaissance de l'ancienneté paléolithique de la plupart des gravures découvertes amena l'interruption puis l'arrêt définitif de la construction du barrage. Un parc archéologique national fut alors créé pour protéger les gravures rupestres, pour en organiser l'ouverture au public et pour en favoriser l'étude exhaustive dans leur contexte archéologique.

Les représentations gravées attribuées au Paléolithique supérieur se distinguent aisément de celles de l'Âge du fer, beaucoup moins nombreuses dans cette partie de la vallée du Côa. Ces dernières sont finement incisées et leur thématique, dominée par la figuration de cavaliers harnachés et armés de lances, est inconnue dans tout l'art paléolithique : ni chevaux domestiqués ou montés, ni hommes vêtus ou armés.

Les deux techniques paléolithiques les plus courantes, parfois conjointement employées sur le même rocher, sont, d'une part, des incisions linéaires profondes (plusieurs millimètres) à section en forme de V ou de U, régulièrement lissées et à lèvres nettes, d'autre part, des tracés linéaires piquetés, obtenus par des percussions rapprochées, fréquemment régularisés par le passage d'un outil abrasant les microreliefs des impacts. Une troisième technique, beaucoup moins employée à Côa, est celle de tracés striés multiples ou raclés, ne dessinant pas des contours linéaires comme les précédents, mais faisant apparaître en clair la tête, le corps et les membres des animaux figurés, en particulier des cerfs mâles et des biches.

La thématique répétitive des gravures paléolithiques est quasi réduite à la figuration de trois animaux : le cheval et le bouquetin, souvent associés sur des rochers, et l'aurochs. Certains rochers groupent jusqu'à une dizaine de ces animaux, superposés, croisés, en paire. Ils ne sont jamais disposés de façon réaliste et semblent flotter dans l'espace, selon le mode d'expression général de l'art paléolithique. La plupart des rochers comptent au plus deux ou trois animaux et quelquefois des tracés linéaires non organisés, rarement des signes géométriques structurés (si fréquents dans les grottes ornées). Il arrive qu'un même animal soit figuré avec deux ou trois têtes, dont une tournée vers l'arrière, comme si on avait voulu exprimer le mouvement.

Les rochers gravés sont le plus souvent groupés en concentrations de quelques unités sur l'une et l'autre rives du Côa, formant une succession de sites rupestres, ayant chacun des caractéristiques thématiques, techniques et stylistiques.

L'absence de techniques fiables de datation directe des gravures, malgré diverses tentatives depuis 1995, rend impossible la datation objective et précise des représentations. On ne peut que tenter des attributions culturelles à partir des caractères intrinsèques des gravures rupestres et du contexte archéologique. Ce dernier indique trois cultures paléolithiques dans la région : Gravettien et/ou Épigravettien vers 25 000-18 000, Solutréen vers 18 000-15 000 et enfin Magdalénien supérieur vers 15 000-10 000 B.P.

L'analyse comparative des caractères thématiques, techniques et stylistiques des représentations autoriserait à rapporter une partie d'entre elles à chacune de ces cultures. Il paraît d'ailleurs possible de distinguer diverses phases d'exécution, celle des tracés striés-raclés étant probablement la plus récente.

La vallée du Côa a été classée par l'U.N.E.S.C.O. patrimoine mondial de l'humanité en 1998.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Denis VIALOU : docteur ès lettres et sciences humaines, professeur de classe exceptionnelle au Muséum national d'histoire naturelle, Paris

Classification

Média

Autres références

-

ART PRÉHISTORIQUE EUROPÉEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 412 mots

— 40000-— 35000 Des traits gravés apparaissent à la fin du Paléolithique moyen. Dus aux derniers Néandertaliens, ils témoignent de l'existence de systèmes de signes matériels.

— 32000-— 28000 Datations par le carbone 14 de la grotte Chauvet (découverte en Ardèche...

-

PORTUGAL

- Écrit par Roger BISMUT , Cristina CLIMACO , Michel DRAIN , Encyclopædia Universalis , José-Augusto FRANÇA , Michel LABAN , Jorge MORAÏS-BARBOSA et Eduardo PRADO COELHO

- 39 966 mots

- 24 médias

..., l’occupation du territoire s’étend sur la quasi-totalité du Portugal actuel ; elle suit les cours d’eau, le Tage en particulier. Par ailleurs, la capacité cognitive des Néandertaliens se développe, ils deviennent capables de représenter le monde qui les entoure, et nous lèguent l’art rupestre...

Voir aussi