FRANCE (Le territoire et les hommes) Géologie

Article modifié le

Vosges et fossé rhénan

À l'échelle de l'Europe, il convient de réunir Vosges et Forêt-Noire en un seul môle qui s'intègre, avec quelques autres massifs de moindre importance, au socle rhénan, lui-même considéré comme un jalon érodé de la chaîne hercynienne entre le massif bohémien à l'est et le Massif central, suivi du Massif armoricain, à l'ouest.

À l'échelle de la France, les Vosges représentent un massif montagneux de faible superficie, émergeant des dépôts qui constituent le fond du bassin de Paris, et abruptement limité à l'est par la plaine du Rhin, effondrée.

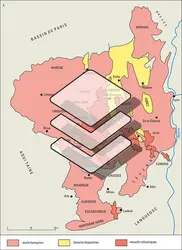

La zone de transition entre les Vosges et la plaine d'Alsace est faite de collines étagées (fig.12), envoyées par les alluvions du Rhin, que l'on appelle collines sous-vosgiennes. Dans le fossé rhénan méridional, le plus effondré, le socle n'est atteint qu'aux environs de — 2 000 à — 4 000 m, ce qui fait une dénivellation maximale de plus de 5 000 m par rapport aux Vosges.

Le socle vosgien

Lithologie

Le socle comprend des terrains cristallins et des terrains sédimentaires primaires. Les « schistes cristallins » (gneiss, granulites, migmatites) sont localisés dans la partie moyenne (fig. 13) des Vosges alsaciennes et lorraines : leur dépôt, le premier plissement et le métamorphisme qui les ont affectés sont d'âge paléozoïque inférieur ; certaines migmatites sont cependant plus récentes et datent de l'orogenèse hercynienne. Les schistes cristallins de Villé constituent une exception : ils sont d'âge briovérien (infracambrien) et ont été plissés une première fois lors de l'orogenèse cadomienne.

Les roches cristallines de caractère plutonique sont apparues à l'époque hercynienne. Ce sont des granites et granosyénites (granite des Crêtes), souvent très potassiques, dans la partie moyenne, des granodiorites et gabbrodiorites, répandues dans les Vosges cristallines du Nord (granite du Champ-du-Feu) et les Vosges méridionales (granite du ballon d'Alsace).

Les terrains siluriens (schistes de Steige) et dévono-dinantiens (massifs de la Bruche au nord, des Ballons au sud) comprennent des schistes, des séries détritiques et volcano-détritiques, ainsi que d'abondantes et changeantes formations volcaniques. Durant l'époque houillère, des bassins de faible importance, aujourd'hui morcelés, ont pris naissance : ils contiennent des conglomérats, des arkoses et des schistes accompagnés d'un peu de houille d'âge namurien, westphalien, stéphanien et permien inférieur, dans un secteur très limité des Vosges moyennes (Houiller avec schistes uranifères de Saint-Hippolyte, zone d'Albé-Lubine), et des couches stéphaniennes à Ronchamp, dans les Vosges méridionales. À partir du Permien, la pénéplanation de la chaîne et des soubresauts du volcanisme ont donné les terrains arkosiques, bréchiques et tuffo-rhyolitiques du bassin de Villé, de la région entre Saales et Saint-Dié et les niveaux permiens d'ennoyage du socle, principalement au nord et au sud de la chaîne vosgienne.

Tectonique

Les terrains sédimentaires antépermiens sont intensément plissés. Les grandes lignes tectoniques sont résumées dans la figure (fig. 13). Certaines sont très anciennes, mais ont pu jouer plusieurs fois ; d'autres sont récentes et contemporaines du plissement alpin. La faille de La Bresse semble se poursuivre vers le sud-ouest jusque dans le Massif central. D'importantes nappes de charriage mises en évidence dans le socle ont montré l'énorme raccourcissement de celui-ci ; le rôle le plus important est joué par la dislocation de Lubine (près de Villé) qui serait une suture entre deux blocs entrés en collision ; celle-ci s'est comportée comme un sillon tectonique à l'époque tardihouillère.

La couverture triasique

Les grès des Vosges (tabl. 2) recouvraient tout le massif. Actuellement, ils constituent la totalité des Vosges gréseuses du Nord et les buttes témoins de la pénéplaine antétriasique. Cette formation témoigne d'un climat chaud à saisons sèches prolongées. Elle résulte d'une sédimentation fluviatile et deltaïque. Il est à noter que cette pierre a servi à bâtir la plupart des monuments d'Alsace et que les sommets gréseux ou conglomératiques constituent de nombreux sites touristiques.

Les collines sous-vosgiennes et le sous-sol de la plaine

À l'époque secondaire, jusqu'au Jurassique (le Crétacé est inconnu dans cette région), l'ensemble Vosges - Forêt-Noire a été recouvert par la mer qui y déposa des calcaires et des marnes fossilifères. L'effondrement, au début du Tertiaire (à l'Éocène moyen), du fossé rhénan et l'exhaussement des socles de part et d'autre du fossé ont préservé de l'érosion tous ces terrains, qui supportent aujourd'hui les vignobles, dans les divers champs de fractures, ainsi que le fond de la plaine du Rhin. La figure 14a rend compte du mode d'effondrement progressif des terrains par failles au cours du remplissage sédimentaire du fossé. C'est à cette époque que le bras de la mer oligocène, s'étendant entre Mayence et Bâle a laissé des dépôts salins, surtout potassiques, qui font la richesse du sous-sol dans la région de Mulhouse, et par ailleurs des dépôts bitumineux nombreux et épars qui ont donné naissance à divers gisements pétroliers dont celui de Pechelbronn exploité dès 1735.

Le Sundgau et la vallée du Rhin

Vers le sud, la plaine d'Alsace s'effondre en un fossé en forme d'Y renversé, de part et d'autre du horst de Mulhouse. Ici commence un pays vallonné fait de terrains tertiaires et de cailloutis, qui assure la transition avec les premiers chaînons du Jura alsacien qui chevauche l'avant-pays : le Sundgau. Au Pliocène, le Rhin s'écoulait par là en direction du haut Doubs et de la vallée du Rhône.

Ce n'est que tardivement que le grand fleuve emprunta la dépression qui allait s'accentuant entre Vosges et Forêt-Noire, pour y divaguer en déposant jusqu'à 250 m d'alluvions d'origine alpine, qui abritent à présent des nappes aquifères toujours en mouvement et du plus haut intérêt économique. Le Rhin draine actuellement vers le nord les rivières qui ont entaillé les vallées vosgiennes méridionales (fig. 13), après avoir provoqué le rebroussement de leur cours, d'abord orienté au Pliocène vers la Méditerranée. D'importants cônes de déjection ont ainsi pris naissance à la sortie des vallées ; cet ensemble d'alluvions rhénanes, les cônes, ainsi que les terrains des collines sous-vosgiennes, ont été recouverts partiellement durant l'époque glaciaire par les lœss éoliens qui ont achevé de donner à l'Alsace sa couleur et sa richesse agricole.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- Jean COGNÉ : professeur à la faculté des sciences de Rennes

- Michel DURAND-DELGA : professeur émérite à l'université Paul-Sabatier, Toulouse, correspondant de l'Académie des sciences

- François ELLENBERGER : professeur émérite à l'université de Paris-Sud

- Jean-Paul von ELLER : professeur au lycée d'Aix-en-Provence

- Jean GOGUEL : ingénieur général des Mines, ancien directeur du service de la carte géologique de France

- Charles POMEROL : professeur à la faculté des sciences, université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Maurice ROQUES : doyen de la faculté des sciences de Clermont-Ferrand

- Étienne WINNOCK : ingénieur géologue, chef géologue à la Société nationale Elf Aquitaine

Classification

Médias

Voir aussi

- EUROPE, géographie et géologie

- FORÊT-NOIRE

- SÉDIMENTAIRES CYCLES

- MORVAN

- FAILLES

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- ARDENNES, géographie

- CUESTA

- CINTO, mont

- TERTIAIRE ÈRE

- MONT-DORE

- RHÉNAN FOSSÉ

- SILLON RHODANIEN

- VOSGES

- PERMIENNE DÉPRESSION

- PARENTIS BASSIN DE

- PUYS CHAÎNE DES

- ÉPEIROGENÈSE

- MONTAGNE NOIRE, Massif central

- PENTÉVRIEN

- BRIOVÉRIEN

- LIMAGNE

- PÉNÉPLAINE

- MASSIF ARMORICAIN ou ARMORIQUE

- SILLON HOUILLER, Massif central

- MÉTAMORPHISME

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- CYCLES OROGÉNIQUES

- TECTOGENÈSE

- COUVERTURE, géologie structurale

- FRANCE, géologie

- PUY DE DÔME

- TRAPPS

- SCHISTES LUSTRÉS NAPPE DES

- BRESSE

- INTRUSION, géologie