FRANCE (Le territoire et les hommes) Géologie

Article modifié le

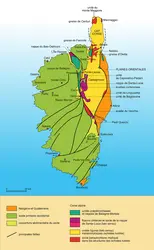

Corse

La Corse se divise en deux ensembles géologiques très différents (fig. 21), dont l'étude a été marquée par de grands progrès depuis le début des années soixante-dix : à l'ouest, formant les hauts reliefs, la Corse ancienne, dite aussi granitique ; à l'est, du cap Corse au Fium'Orbo, la Corse alpine, schisteuse. Une étroite dépression centrale, orientée nord-sud et s'étendant de L'Île-Rousse à Venaco, correspond à la zone de contact, structuralement complexe, entre ces deux ensembles.

La Corse ancienne

L'élément continental que constitue la Corse ancienne se relie au sud à la Sardaigne. Un vieux socle, attribuable au Précambrien, est représenté par des séries surtout terrigènes, transformées en gneiss catazonaux ou mésozonaux par leur entraînement vers la base de la croûte, les dernières transformations étant tenues pour hercyniennes. Ayant échappé à ces phénomènes du fait de son niveau structural superficiel, une série de phyllades peut correspondre à des dépôts infracambriens soumis à un tectono-métamorphisme léger (cadomien ?). À Galéria, au sud de Calvi, elle est surmontée en discordance par une succession primaire exceptionnelle comportant des dépôts de l'Ordovicien supérieur ( ?), du Silurien, des flyschs du Dévonien supérieur et du Carbonifère basal.

Tous les terrains précédents forment de simples panneaux, isolés à l'intérieur du vaste batholite granitique qui s'étend, sur 400 kilomètres, de Calvi à la Sardaigne orientale. Mis en place au Carbonifère entre 350 et 300 millions d'années, ces granitoïdes calco-alcalins, généralement gris et altérables, comportent des types variés. Ils transforment en cornéennes (« roches brunes ») les schistes paléozoïques voisins. Au nord de la ligne Porto-Corte, une série détritique à traces de houille du Carbonifère supérieur, puis des venues volcaniques calco-alcalines, andésitiques puis rhyolitiques, du Permien « inférieur », se déposent sur les plutons carbonifères, préalablement dégagés par l'érosion. Au Permien « supérieur », les ensembles précédents sont traversés par de nouveaux granites, alcalins cette fois, souvent rouges, et responsables des reliefs hardis de la région de Porto-Évisa et de Bavella. Ces plutons sont parfois annulaires, parfois linéaires, accompagnés de champs filoniens de microgranites. L'effondrement de la partie haute des édifices permet l'accumulation de produits volcanogènes – pyroclastites, coulées... – dans des caldeiras. Le monte Cinto et la péninsule de Scandola, au nord de Porto, en offrent de remarquables exemples.

À la marge orientale du socle, resté émergé, subsistent des résidus de terrains mésozoïques transgressifs : mince Trias (flancs du massif du Tenda), calcaires massifs du Malm, conglomérats verts (du Crétacé supérieur ?). Enfin, une épaisse série détritique éocène, débutant par des conglomérats et des calcaires à grands Foraminifères (Paléocène à Lutétien supérieur suivant les secteurs), s'accumule au pied oriental de la Corse hercynienne, en forte discordance sur tous les termes antérieurs.

La Corse alpine

Les unités de la Corse alpine chevauchent vers l'ouest la Corse hercynienne. En général, des mouvements tardifs (fractures à composantes verticale et coulissante) ont redressé le contact. Entre Corte et Ponte-Leccia, des unités à matériel sédimentaire et à substratum continental s'interposent entre le socle occidental, écaillé, et le grand ensemble des schistes lustrés, à l'est. En revanche, au nord de Ponte-Leccia, le massif hercynien du Tenda sépare les synclinaux tardifs de Balagne, à l'ouest (où la nappe du même nom est conservée), et du Nebbio, à l'est (où l'allochtone de Saint-Florent s'intercale entre les schistes lustrés et les dépôts miocènes post-nappes).

Les unités à matériel continental

On attribue au domaine « prépiémontais », marge orientale alpine de l'ensemble continental sud-européen, les séries d'un certain nombre d'unités charriées vers l'ouest sur l'autochtone (socle corse et sa couverture), avant d'être replissées et écaillées avec ce dernier. Ces unités (écailles cortenaises et, plus à l'est, unité de Caporalino-Pedani) affleurent spécialement entre Corte et Ponte-Leccia. Elles possèdent un socle granitique, un puissant Permien rhyolitique et arkosique, un Trias à trois termes (détritique, évaporitique, calcaro-dolomitique), un Lias inférieur carbonaté. Du milieu du Lias à l'Éocène, ce domaine se fragmente en blocs basculants, avec des bassins suspendus à sédimentation grossièrement détritique (cycles du Lias supérieur-Malm inférieur, du Crétacé supérieur, de l'Éocène moyen-supérieur) et à faciès carbonatés, parmi lesquels le calcaire de Caporalino (Malm). Superposée à l'unité de Caporalino, la nappe de Santa-Lucia a valeur de « domaine piémontais » (stricto sensu) : elle comporte un socle granulitique avec de puissants cumulats basiques antécarbonifères (comparable à celui de la zone d'Ivrée), que surmonte directement un Crétacé supérieur détritique (conglomérats du Tomboni, flysch à lydiennes puis flysch calcaire de Tralonca). Des unités comportant un flysch analogue se suivent de Solenzara au cap Corse (Piedi-Querciu ?, Bagliacone, Bas-Ostriconi, Macinaggio).

Les unités à matériel océanique

Ces unités résultent du débitage des formations du domaine océanique qui, au Jurassique, s'est ouvert entre les plaques européenne et insubrienne [= Adria ; cf. europe (structure et milieu) – Géologie]. Le matériel ophiolitique (péridotites, gabbros, basaltes sous-marins, radiolarites) et sa couverture de vases pélitiques abyssales du Crétacé inférieur-moyen ont été violemment structurés et métamorphisés, en climat de haute pression, c'est-à-dire à des profondeurs de 10 à 40 kilomètres, au cours du Crétacé supérieur : telle est l'origine des schistes lustrés. L'empilement d'unités est extrêmement complexe : le socle continental parautochtone, « alpinisé », et sa couverture (triasico-liasique ?), la série de Santo-Pietro-di-Tenda, sont impliqués dans ces structures ; au-dessus vient un complexe ophiolitique associé aux schistes de la Castagniccia, et soumis à un métamorphisme et à un étirement-aplatissement considérables (« Bastio-Ligure ») ; couronnant l'édifice, des unités à matériel océanique analogue s'avèrent moins transformées (« Ligure de type Inzecca »...). Certaines portions du domaine océanique, échappant au métamorphisme, sont charriées sur l'Éocène autochtone : ainsi la nappe de Balagne, qui possède une couverture détritique à termes du Crétacé moyen-supérieur et de l'Éocène.

La structuration du matériel des unités de la Corse alpine résulte de la superposition de plusieurs phases, en climat de haute pression puis de moyenne à basse pression. L'âge des grandes surfaces de cisaillement ductile limitant les unités des schistes lustrés est discuté : Crétacé supérieur, ou Éocène ? Quant aux surfaces séparant les nappes à matériel sédimentaire, elles sont d'âge éocène. Ultérieurement, plusieurs phases, à plis orientés est-ouest puis nord-sud ou nord-est - sud-ouest, souvent déversés vers l'intérieur de la chaîne, replissent formations et contacts anormaux : leur âge (éo- ?)oligocène est localement attesté.

Les unités sédimentaires charriées sur les schistes lustrés

Dans le Nebbio, au sud de Saint-Florent, des formations allochtones non métamorphiques reposent sur les schistes lustrés, antérieurement structurés. Cela semble résulter du rétro-charriage superficiel d'une partie du matériel de la nappe de Balagne : unité inférieure, dont l'Éocène détritique englobe blocs et « lames » de terrains d'origine prépiémontaise (Paléozoïque, Trias-Lias, Malm) ; unité ophiolitique supérieure de la Mortola. De même, à Macinaggio, sur le versant est de l'anticlinal tardif du cap Corse, des éléments allochtones reposent sur les schistes lustrés : lames prépiémontaises (Permien, Trias-Lias) sous un Crétacé supérieur détritique comportant un flysch calcaire. Enfin, en bordure du Miocène d'Aléria, l'unité granitique de Linguizetta peut également avoir valeur de parautochtone rétro-charrié.

Les dépôts postérieurs à l'orogenèse alpine

Une intense érosion a suivi les stades finals (Éocène terminal ?) de l'orogenèse alpine. Jusqu'alors, l'ensemble corso-sarde était resté accolé au bâti européen, de la Catalogne à la Ligurie, et en avait partagé l'histoire géologique. C'est à ce moment, à la limite de l'Oligocène et du Miocène, que s'« ouvre » la Méditerranée occidentale et que s'opère une rotation de quelque 300 de la Corse par rapport au continent européen, autour d'un pôle que l'on situe généralement au nord-est, près de Gênes. Le microcontinent corso-sarde, isolé et émergé, ne va plus qu'enregistrer marginalement l'avancée des mers : le Burdigalien-Langhien, calcaire (Saint-Florent, Bonifacio) ou marno-sableux (plaine d'Aléria), a dû recouvrir la quasi-totalité de la Corse alpine, avant que l'érosion qui a suivi la formation des grands plis de fond nord-sud (comme ceux du massif du Tenda ou de la Castagniccia-cap Corse) n'en élimine la plupart des dépôts. Enfin, des avancées locales (Aléria) se sont effectuées au Tortonien puis au Pliocène inférieur, ce dernier occupant des rias au fond des golfes d'Ajaccio et de Propriano. À noter enfin que, du Miocène moyen au Quaternaire, la Corse n'a cessé de monter, en particulier par le jeu de la grande faille à rejet kilométrique qui limite à l'ouest les plaines orientales. Ainsi, des surfaces d'érosion du Quaternaire ancien se trouvent-elles portées en hauteur (à plus de 1 000 m au nord-est de Sartène). Cependant, la faible activité sismique indique la stabilisation actuelle du bloc corse.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean AUBOUIN : membre de l'Institut

- Jean COGNÉ : professeur à la faculté des sciences de Rennes

- Michel DURAND-DELGA : professeur émérite à l'université Paul-Sabatier, Toulouse, correspondant de l'Académie des sciences

- François ELLENBERGER : professeur émérite à l'université de Paris-Sud

- Jean-Paul von ELLER : professeur au lycée d'Aix-en-Provence

- Jean GOGUEL : ingénieur général des Mines, ancien directeur du service de la carte géologique de France

- Charles POMEROL : professeur à la faculté des sciences, université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Maurice ROQUES : doyen de la faculté des sciences de Clermont-Ferrand

- Étienne WINNOCK : ingénieur géologue, chef géologue à la Société nationale Elf Aquitaine

Classification

Médias

Voir aussi

- EUROPE, géographie et géologie

- FORÊT-NOIRE

- SÉDIMENTAIRES CYCLES

- MORVAN

- FAILLES

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- ARDENNES, géographie

- CUESTA

- CINTO, mont

- TERTIAIRE ÈRE

- MONT-DORE

- RHÉNAN FOSSÉ

- SILLON RHODANIEN

- VOSGES

- PERMIENNE DÉPRESSION

- PARENTIS BASSIN DE

- PUYS CHAÎNE DES

- ÉPEIROGENÈSE

- MONTAGNE NOIRE, Massif central

- PENTÉVRIEN

- BRIOVÉRIEN

- LIMAGNE

- PÉNÉPLAINE

- MASSIF ARMORICAIN ou ARMORIQUE

- SILLON HOUILLER, Massif central

- MÉTAMORPHISME

- TRANSGRESSIONS & RÉGRESSIONS MARINES

- CYCLES OROGÉNIQUES

- TECTOGENÈSE

- COUVERTURE, géologie structurale

- FRANCE, géologie

- PUY DE DÔME

- TRAPPS

- SCHISTES LUSTRÉS NAPPE DES

- BRESSE

- INTRUSION, géologie