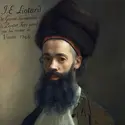

CHATEAUBRIAND FRANÇOIS RENÉ DE (1768-1848)

Article modifié le

Entre l'avenir et le passé

Lorsqu'on étudie la pensée de Chateaubriand, on s'avise qu'aussi bien en religion qu'en politique cet homme a vécu partagé. Voyons ses idées religieuses. Il est certain qu'elles ont évolué ; dans la « Digression philosophique » finalement retranchée du livre XI des Mémoires, Chateaubriand se revoit à l'époque de l'Essai sur les révolutions : « Si mon imagination était naturellement religieuse, mon esprit était sceptique. » Pourtant, dans l'Essai lui-même, le jeune exilé s'interrogeait déjà sur ce « désir inconnu », « cette soif de quelque chose » : « Est-ce un instinct indéterminé, un vide intérieur que nous ne saurions remplir, qui nous tourmente ? » De cette perplexité à la réponse du Génie, cinq ans plus tard, il n'y a pas vraiment conversion, quoi qu'il en ait dit : Chateaubriand est un esprit de tournure intellectuelle religieuse, ce qui n'implique guère chez lui foi vibrante ou effusions mystiques, mais plutôt un regard sur l'humanité à partir d'une analyse de soi. « L'homme n'a pas besoin de voyager pour s'agrandir ; il porte avec lui l'immensité. [...] qui n'a point en soi cette mélodie, la demandera en vain à l'univers » (Mémoires d'outre-tombe, XLIV, v). C'est pourtant sous la plume de ce Chateaubriand « éclairé » que nous lisons sur les croisades (Itinéraire, IV), sur la révocation de l'édit de Nantes (Vie de Rancé), sur la prise d'Alger vue comme écrasement de l'islam (Mémoires, XXXII, vi), des éloges immodérés qui nous déçoivent. Notons aussi que d'esthétique et souvent passéiste au temps du Génie, le christianisme de Chateaubriand devient davantage politique et social dans sa vieillesse, notamment au contact de Lamennais, dont il soutint le journal L'Avenir (1830-1831) ; et, même s'il désapprouve ensuite la désobéissance qui condamne l'auteur de Paroles d'un croyant à la marginalité, il va lui rendre visite en prison (1841) et reste avec lui convaincu que la phase adulte du christianisme, la démocratie, est à venir. Il aurait voulu écrire, dans ses vieux jours, un second Génie du christianisme exprimant mieux que le premier la force progressive du catholicisme.

Des variations analogues sont perceptibles dans les comportements et les opinions politiques de Chateaubriand : lui-même en atténue certaines, par exemple en ne mettant en avant que le despotisme et les erreurs de Napoléon, y compris dans le résumé superbe qu'il sut faire de son règne (Mémoires d'outre-tombe, livres XIX à XXIV). « Pour se dégoûter des conquérants, il faudrait savoir tous les maux qu'ils causent » (XXIX, xiv), et quand on le sait on ne peut voir Austerlitz que comme « une immense tombe » (XVII, v) et son héros que comme « le ravageur » (XXI, viii)... surtout si l'on estime qu'il a mal reconnu vos mérites.

S'agissant des Bourbons, la position de Chateaubriand se comprend si l'on se rappelle quel choc constant faisait se heurter en lui un traditionalisme atavique, une intelligence aiguë du sens de l'histoire et l'opportunisme de l'ambitieux. « Mon indépendance, affirme-t-il, a presque toujours blessé les hommes avec qui je marchais » (Mémoires d'outre-tombe, XI, ii). Il est vrai que Chateaubriand a toujours tenu à apparaître comme celui qui préférait la liberté digne à la servilité, à la fois par orgueil et par conviction intellectuelle. Ainsi défend-il vigoureusement la liberté de la presse pour laquelle il a combattu à ses propres dépens, car, de toutes façons, elle vaincra : « Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur » (XXXII, viii). Vapeur et télégraphe transportant les idées, aucune stratification sociale inégalitaire ne peut résister à ce fait(XLIV, iii) : le progressisme de Chateaubriand est d'abord pragmatique. Les « puérils anachronismes » du retour de Louis XVIII n'ont rien pu contre le fait que « le principe de l'égalité et de la démocratie était au fond des esprits et travaillait en sens contraire de l'ordre monarchique » (XXII, xxi).

Ainsi Chateaubriand explique-t-il le 28 juillet 1830 comme une résurgence naturelle du 21 janvier 1793 : le germe révolutionnaire symbolisé par la décapitation de Louis XVI s'est « déposé au fond de nos mœurs, il s'est développé quand les fautes de la Restauration l'ont réchauffé, et bientôt il a éclaté » (ibid., XXXIV, ix). La fidélité ostensible du vieil écrivain à son roi détrôné accompagne sans le contredire le regard qu'il porte instinctivement sur le futur : « J'ai devancé de trente années ceux qui se disent les proclamateurs d'un monde inconnu. Mes actes ont été de l'ancienne cité, mes pensées de la nouvelle ; les premiers de mon devoir, les dernières de ma nature » (XVIII, ix). C'est à cette double présentation de son comportement que Chateaubriand doit sans doute ses qualités d'historien ; celles non de l'annaliste de l'histoire de France qu'il envisageait d'être vers 1810, et qui fut pris de vitesse par le surgissement des Augustin Thierry et consorts (d'où la médiocrité de ses hâtives Études historiques publiées en 1831) ; mais le lecteur clairvoyant de certains grands événements de son temps, et même des grands renouvellements économiques à venir (voir le dernier livre des Mémoires).

Toutefois, si bon prophète qu'il ait souvent été, Chateaubriand, comme René qui savourait sa douleur, s'est complu dans des formules par lesquelles il se dressait en « dernier des justes ». Dans la « Préface testamentaire » de 1833, initialement destinée aux Mémoires, il se profilait, seul sur les ruines de l'ancienne France : « Je reste pour enterrer mon siècle. » Dans les Mémoires eux-mêmes, il parle avec une superbe lassitude de ces « royaumes tombés pendant la nuit, et que l'on balaye chaque matin devant sa porte » (XXVIII, xvii). Monarchiste par hérédité, républicain par bon sens, Chateaubriand se présente au fond par bien des côtés comme un sceptique fondamental, saisi de ce qu'il appelle (XLIV, vii) « un détromper complet de toutes les choses que poursuit le monde » – les eût-il pour lui-même ardemment poursuivies ! En effet, quiconque lit Chateaubriand ne peut qu'être frappé de son profond nihilisme. Qu'Atala par sa plume dise le malheur de naître, ou que plus de quarante ans après le biographe de Rancé s'écrie : « Heureux, l'homme expiré en ouvrant les yeux » (Folio, p. 60), c'est le même sentiment d'« une malédiction sur [s]a vie » (Mémoires d'outre-tombe, XXXVII, i). Il avait cru se noyer lors de sa traversée vers l'Amérique : alors, « le bon débarras pour moi et pour les autres ! » (VI, vi).

On peut toujours dire que c'est une attitude ; il n'y a pas de littérature sans attitudes ; mais pourquoi ne pas admettre aussi que, vraiment, Chateaubriand, lorsqu'il « remu[ait] ces souvenirs qui s'en vont en poussière », en retirait « une nouvelle preuve du néant de l'homme ? » (Rancé, Folio, p. 88). Or double est ce néant : l'homme périt, car « la famille de l'homme n'est que d'un jour » (René) ; et il oublie, car « l'inconstance est naturelle à l'homme » (Préface d'Atala, 1805). Dix et vingt traces, dans l'œuvre, de cette conviction de l'instabilité humaine, dont il était lui-même un exemple accompli.

S'y ajoute l'amertume de la vieillesse. À l'homme décrépit le printemps est odieux (Mémoires d'outre-tombe, X, iii). Son seul recours, et son seul secours, si amers lui soient-ils, c'est de se souvenir, inlassablement, des temps et des lieux traversés. Avant d'autres, Chateaubriand a goûté la mort à Venise (XL, iv) et, dans la « Rêverie au Lido » finalement retranchée des Mémoires, il murmurait pour lui-même : « Sous quel amas de jours suis-je donc enseveli ? » La conscience de ce temps perdu donne aux Mémoires ce qui fait la plus grande originalité de leur structure, et leur charme morbide. Commençant à Dieppe en 1836 le récit de son retour en France en 1800, Chateaubriand se voit « descendre dans un caveau funèbre pour y jouer à la vie » (XIII, ii). Mais en même temps comment renoncer à la mémoire ? « Rompre avec les choses réelles, ce n'est rien ; mais avec les souvenirs ! Le cœur se brise à la séparation des songes, tant il y a peu de réalité dans l'homme » (Rancé, Folio, p. 130). Aussi le récit des Mémoires avance-t-il à coup de souvenirs obstinément stratifiés. Déjà dans l'Itinéraire, par exemple, on voyait se multiplier ces rappels : les solitudes du Péloponnèse lui évoquaient le désert d'Amérique, les vallées « étroites et brisées » de Laconie répétaient en petit le site de la Grande-Chartreuse... Les oiseaux sont le véhicule privilégié de cette mémoire spatiale : les cigognes d'Athènes rappellent celles de l'Amérique, et dans les Mémoires, outre la fameuse grive qui, à Montboissier, en 1817, rend proustiennement tout Combourg présent (I, iii), on pourrait évoquer, lors du voyage à Prague en 1833, le dialogue avec l'hirondelle de Bischofsheim (XXXIX, vii), ou les corneilles du bois de Waldmünchen (XLII, iii) qui, rappelant elles aussi Combourg, provoquent ce cri : « Ô souvenirs, vous traversez le cœur comme un glaive ! » ; dans le cas contraire, aurions-nous eu les Mémoires ? D'une œuvre à l'autre les scènes aimées sont reprises, remodelées, s'enrichissent de leurs variantes ; ainsi de la célèbre scène de la « nuit dans les déserts du Nouveau Monde », nous n'avons pas moins de sept versions imprimées différentes en un demi-siècle : une dans le dernier chapitre de l'Essai sur les révolutions (1797), cinq dans deux avant-textes (1800-1801) puis trois éditions du Génie du christianisme (1802-1809 ; I, V, xii), une enfin dans les Mémoires d'outre-tombe(VII, vii), rédigée en 1822 et encore relue en décembre 1846...

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Patrick BERTHIER : ancien élève de l'École normale supérieure, docteur d'État ès lettres, assistant à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Média

Autres références

-

CHATEAUBRIAND. POÉSIE ET TERREUR (M. Fumaroli)

- Écrit par Pierre-Louis REY

- 1 111 mots

Goethe avait intitulé Poésie et vérité son autobiographie, où se formule un certain idéal du moi. Symétriquement, la méditation sur les fractures du temps et sur les interférences entre histoire personnelle et histoire politique conduit Marc Fumaroli à baptiser son essai Chateaubriand. Poésie...

-

ESSAI SUR LES RÉVOLUTIONS, François René de Chateaubriand - Fiche de lecture

- Écrit par Jean Marie GOULEMOT

- 966 mots

- 1 média

En 1794, F. R. de Chateaubriand (1768-1848) commence à rédiger l'Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes, considérées dans leurs rapports avec la Révolution française. Quand il le publie, en 1797, à Londres, la Révolution est achevée. À l'en croire,...

-

ITINÉRAIRE DE PARIS À JÉRUSALEM, François René de Chateaubriand - Fiche de lecture

- Écrit par Guy BELZANE

- 1 778 mots

Publié en février 1811, quelques jours après la réception de François René de Chateaubriand (1768-1848) à l'Académie française, Itinéraire de Paris à Jérusalem est le récit du voyage effectué par l'auteur en Grèce, en Asie Mineure et en Palestine, avant son retour par l'Égypte,...

-

MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE, François René de Chateaubriand - Fiche de lecture

- Écrit par Pierre-Louis REY

- 1 111 mots

- 1 média

Les Mémoires d'outre-tombe sont, comme le signale leur titre et selon la volonté de Chateaubriand (1768-1848), une œuvre posthume, publiée d'abord en feuilleton dans La Presse, à partir du 21 octobre 1848, puis en douze volumes, de 1849 à 1850. Ils sont issus des « Mémoires de ma vie...

-

RENÉ, François René de Chateaubriand - Fiche de lecture

- Écrit par Pierre-Louis REY

- 1 051 mots

René (sous le titre René et Céluta) et Atala furent conçus au départ comme des épisodes des Natchez, roman dont Chateaubriand (1768-1848) puisa l'inspiration dans son voyage en Amérique du Nord (juillet-décembre 1791), mais qu'il ne publia qu'en 1826. Il l'a en effet provisoirement délaissé...

-

AUTOBIOGRAPHIE

- Écrit par Daniel OSTER

- 7 519 mots

- 5 médias

ChezChateaubriand aussi la fiction de la tombe (« J'ai toujours supposé que j'écrivais assis dans mon cercueil », Préface testamentaire, 1833) assure dans l'imaginaire le seul point d'ancrage pour une écriture sans cesse tracassée par l'histoire. Work in progress, les... -

BERLIOZ HECTOR (1803-1869)

- Écrit par Cécile REYNAUD

- 4 248 mots

- 3 médias

...Épisode de la vie d’un artiste, l’œuvre se situe aussi dans le genre autobiographique pour lequel le compositeur choisit de faire référence à Chateaubriand : le jeune musicien, double du compositeur, dont le programme décrit les souffrances et les délires amoureux, est habité comme le personnage... -

RÉCIT DE VOYAGE

- Écrit par Jean ROUDAUT

- 7 129 mots

- 2 médias

...xviiie puise, dans les récits de voyage, anecdotes et arguments. C'est un pèlerinage qu'entreprennent, à la façon des hommes du Moyen Âge, Chateaubriand et Lamartine : leurs descriptions de paysages sont explications de textes bibliques. « Je connais maintenant le secret des douleurs de Jérémie,... -

EXOTISME

- Écrit par Mario PRAZ

- 3 487 mots

- 4 médias

...s'y trouve pleinement satisfait, mais plutôt celui qui idolâtre l'image fantastique d'une terre lointaine. Un passage des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand peut être à cet égard considéré comme exemplaire : « Il serait trop long de raconter quels voyages je faisais avec ma fleur d'amour ; comment,... - Afficher les 10 références

Voir aussi