FRANÇOIS XAVIER saint (1506-1552)

Article modifié le

Né dans un castillo (gentilhommière campagnarde), Javier en Navarre, François (Francisco de Yasu y Javier) était le sixième enfant d'un docteur en droit de l'université de Bologne, employé au service du souverain français Jean d'Albret. Deux de ses frères se compromirent dans les troubles militaires qui précédèrent l'annexion de la Navarre à l'Espagne ; en représailles, sa demeure fut démantelée. Comme tant de cadets de famille, il fut destiné de bonne heure à occuper une prébende ecclésiastique à la cathédrale voisine de Pampelune. Le docteur Navarro, son aîné de douze ans, dit qu'il « était doux, aimable, poli, gai, plaisant même, d'une singulière pénétration d'intelligence, curieux d'apprendre, jaloux d'exceller en tout ce qui fait le gentilhomme accompli, de sorte que, cher à tous les siens, il ravissait dès l'abord ceux qui ne l'avaient jamais vu : péril redoutable auquel il n'eût point échappé sans le don d'une naturelle réserve, d'une virginale pudeur que tous admiraient en lui ».

À dix-huit ans, après une sommaire éducation, il se décida à aller quérir des degrés universitaires à Paris, qui abritait les courants les plus variés de la Renaissance humaniste. Il y retrouvait les réfugiés de la petite dynastie française de Navarre. Dans le collège de Montaigu, il fut gagné par le Savoyard Pierre Favre à la conduite spirituelle d'un grand « mouleur d'hommes », le Basque Inigo (Ignace) de Loyola. Renonçant à la carrière ecclésiastique, il s'adjoignit, le 15 août 1534, au petit groupe des futurs fondateurs de la Compagnie de Jésus. Il fut reçu le vingt-deuxième à l'examen de licence en 1530 et, grâce aux démarches de Loyola, pourvu d'une chaire de régent au collège Saint-Jean de Beauvais ; il y eut pour commensal un poète de Marguerite de Navarre, Nicolas Bourdon.

En novembre 1536, âgé de trente ans, il quittait Paris à destination, croyait-il, de la Terre sainte. En fait, avec les autres compagnons, il gagna Rome, obtint du pape Paul III un indult pour l'ordination de prêtrise et commença son apprentissage de missionnaire en Italie. Il exerçait les fonctions de secrétaire d'Inigo à Rome quand une requête inattendue du roi de Portugal Jean III l'arracha à l'Europe pour le plonger dans la chrétienté naissante de la côte de la Pêcherie dans l'Inde.

Parti de Lisbonne, il débarqua, le 6 mai 1542, après un séjour dans une escale à Mozambique, dans la cité de Goa, capitale administrative et religieuse des immenses régions soumises à l'influence plus ou moins directe du droit de patronage (padroado). Entre-temps, il avait été accrédité comme nonce apostolique par un bref du pape. Un de ses premiers actes fut de prendre en charge un établissement scolaire qui venait d'être fondé pour les adolescents du pays. Ses lettres à Ignace de Loyola, presque immédiatement divulguées par l'imprimerie en Europe (1545), provoquèrent un véritable engouement pour les missions. Grâce à elles, on peut le suivre à Goa, d'abord, puis dans le sud de l'Inde (côte de la Pêcherie, Travancore) ; on le voit revenir à Goa, passer ensuite à Cochin, de Cochin à Tuticorin, de Tuticorin à Malacca, de Malacca aux Moluques, où il retrouva les émules espagnols des Portugais. Chemin faisant, au cours de ses interminables pérégrinations, il commençait par évangéliser ses compatriotes européens, et il jetait les premières bases d'une approche des hindous. Les résultats de son activité incessante, inconsidérément magnifiés par ses admirateurs en Europe, le mettaient peu à peu en contact avec les couches populaires des autochtones, sans qu'il eût le temps ni la possibilité d'approfondir auprès des élites leurs croyances religieuses et leurs conceptions philosophiques. Avec les auxiliaires qui, peu à peu, lui arrivaient du Portugal, il s'efforçait de laisser après lui des continuateurs de l'œuvre entreprise. S'inspirant des principes de discernement spirituel que lui avait enseignés Ignace de Loyola, il ne cessait de prendre des initiatives nouvelles.

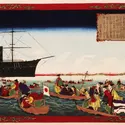

Durant les deux séjours qu'il avait faits au port international de Malacca, François avait rencontré quelques représentants de ce monde extrême-oriental qui venait d'être découvert par les Occidentaux (Canton, 1514). Il n'en fallait pas plus pour exciter son désir d'y porter la foi chrétienne en s'appuyant sur le prestige naissant des commerçants portugais ; mais, tandis que jusque-là il n'avait eu affaire, même dans l'Inde, qu'à des populations de culture peu développée, il allait affronter un monde tout différent de celui de ses années de préparation. Le 15 août 1549, il débarquait d'une jonque chinoise à Kagoshima et y liait aussitôt amitié avec un vénérable religieux bouddhiste avec lequel il commença sans attendre des échanges d'idées. Plus tard, ses courses variées dans l'intérieur du Japon féodal lui démontrèrent l'utilité de l'humanisme de la Renaissance, tel qu'il l'avait connu à l'université de Paris. « Commencez par convaincre la Chine », lui ripostèrent les lettrés du Japon ; en conséquence, il s'en retourna par Malacca à Goa pour y préparer, avec le concours du vice-roi, une ambassade à l'empereur de Chine.

Pendant sa trop longue absence, ses successeurs avaient déformé le caractère du collège en remplaçant les élèves originaires des pays du padroado par des enfants de Portugais. François Xavier réagit vivement contre cette mesure disciplinaire, puis, muni d'une commission du vice-roi, il reprit le chemin de cette Chine qu'il ne faisait qu'entrevoir à travers les échos de ses interlocuteurs japonais. Malgré le mauvais vouloir du commandant portugais de Malacca, il réussit à prendre pied avec l'aide des commerçants européens dans l'îlot de Sancian près de Canton. Il y mourut alors qu'il avait l'espoir de gagner le continent voisin. Il y avait apporté un premier exposé en caractères chinois du christianisme, laissant à ses successeurs de Macao et aux mathématiciens de la mission française de Pékin la charge de développer ces semences d'une confrontation pacifique de la culture chinoise avec la civilisation chrétienne.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henri BERNARD-MAITRE : licencié ès sciences mathématiques, membre correspondant de l'École française d'Extrême-Orient

Classification

Média

Autres références

-

FRANÇOIS XAVIER AU JAPON

- Écrit par Jean-Urbain COMBY

- 196 mots

- 1 média

François Xavier est l’un des sept compagnons qui prononcent le vœu de Montmartre autour d’Ignace de Loyola en 1534. Dans l’esprit de la règle de fondation de la Compagnie de Jésus (1540), il est désigné comme missionnaire pour les Indes. Arrivé à Goa en 1542, sans connaître les langues ni les cultures...

-

JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire

- Écrit par Paul AKAMATSU , Vadime ELISSEEFF , Encyclopædia Universalis , Valérie NIQUET et Céline PAJON

- 44 411 mots

- 52 médias

Vers 1543, les Portugais abordèrent Tanegashima, petite île au sud de Kyūshū ; en 1549, saintFrançois Xavier débarquait à Kagoshima. Durant son séjour de plus de deux ans, François se rendit à Kyōto ravagé par la guerre civile, puis fonda les premières églises dans la région de Yamaguchi et dans... -

JÉSUITES EN CHINE

- Écrit par Joseph DEHERGNE

- 1 281 mots

- 1 média

Dans l'action des Jésuites en Chine (voir H. Bernard-Maître, art. « Chine » et « Chinois » in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique ; J. Dehergne, Répertoire des Jésuites de Chine de 1552 à 1800, 1973), on peut distinguer trois périodes.

La première...