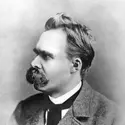

NIETZSCHE FRIEDRICH (1844-1900)

Article modifié le

Toute grande œuvre, à quelque degré, est toujours incomprise. Mais celle de Nietzsche, plus encore que les autres, provoque les malentendus. Sans doute parce qu'il est difficile de résister, en face de Nietzsche, à la double tentation : soit de chercher des prétextes pour neutraliser les terribles questions qu'il soulève, soit de projeter sur ses écrits des préjugés de doctrinaires et des fantasmes personnels. On condamne Nietzsche ou on l'exploite ; mais il est rare qu'on lui laisse la parole.

On refusa longtemps à Nietzsche la qualité de philosophe, en alléguant ses contradictions, son style poétique et aphoristique. On invoqua sa maladie et l'effondrement final pour classer ses livres au nombre des documents pathologiques. Défigurée par la propagande nazie, l'œuvre nietzschéenne fut accusée de propager un irrationalisme servant de couverture idéologique au capitalisme dans sa phase impérialiste. On pourrait allonger la liste de ces interprétations aberrantes. Mais l'essentiel est que, par l'influence qu'elle exerça sur les esprits de l'époque, l'autorité philosophique de Nietzsche se soit universellement imposée, au point que Nietzsche est reconnu aujourd'hui pour l'un des génies qui ont modelé le visage du xxe siècle.

Il s'en faut de beaucoup, pourtant, que règne actuellement l'unanimité quant à l'appréciation du sens de son œuvre. Certes, celle-ci est un chantier d'idées plus qu'un système. La beauté et la clarté du style nietzschéen dissimulent, en l'absence d'un vocabulaire techniquement rigoureux, la profondeur redoutable de la pensée. Ose-t-on s'aventurer dans cette profondeur, on se trouve engagé dans un labyrinthe aux multiples détours. C'est dire que la philosophie nietzschéenne n'autorise pas une explication univoque et définitive. Sa vérité ultime réside dans l'impulsion qu'elle donne pour aller plus loin.

Il n'empêche qu'embrassée dans son ensemble cette œuvre offre une cohérence réelle, à condition que l'on respecte les subtiles distinctions qui surdéterminent les mots clés du vocabulaire nietzschéen et que l'on démêle soigneusement, à propos de chaque texte, les divers thèmes qui s'enchevêtrent. Car le même mot peut revêtir des significations divergentes, voire antagonistes. Il est donc également indispensable de prêter la plus minutieuse attention aux plans de réflexion où se déploie la problématique.

Une fois dissipées les contradictions artificielles, les difficultés se nouent autour de quelques questions centrales. D'abord on peut, avec Karl Jaspers, se demander si Nietzsche n'est pas un penseur essentiellement critique, dont l'effort pour dissoudre les déterminations fixes de la pensée viserait à purifier une intuition de l'Être qui, par principe (puisqu'il s'agirait de l'« Englobant »), ne devrait s'appuyer que sur ce que Jaspers nomme des « chiffres », si bien que ce serait le tort de Nietzsche de vouloir l'atteindre par la seule destruction inlassable du savoir objectif. Voici une manière de lire Nietzsche qui a l'avantage de conserver la tension de la méditation nietzschéenne. Mais ne risque-t-elle pas d'exténuer fâcheusement le sens positif des catégories de Nietzsche ? Plus récemment on a, avec raison, insisté sur l'opposition de Nietzsche et de Hegel. Mais alors, il importe de situer cette opposition là où elle est radicale : donc au niveau du refus intransigeant que Nietzsche formule contre la réduction opérée par Hegel entre l'être et la logique, et non point, comme on l'a cru hâtivement, au niveau de la théorie du négatif. Car c'est au contraire par le rôle qu'elles accordent à la négativité et au devenir que les philosophies de Hegel et de Nietzsche se découvrent quelque affinité, attestée par les déclarations de Nietzsche lui-même. Enfin la méditation de Martin Heidegger (prolongée par celle d'Eugen Fink) a permis de cerner la question majeure : quelle place Nietzsche occupe-t-il par rapport à l'ensemble de la philosophie depuis les Grecs ? Une telle question oblige à préciser notre compréhension de l'essence de la métaphysique, et c'est justement à ce titre qu'elle détermine la radicalité du commentaire.

Tandis que Nietzsche s'affirme l'initiateur d'un commencement réellement nouveau en philosophie, Heidegger voit en lui, au contraire, l'achèvement grandiose et inquiétant de la métaphysique occidentale. Par le primat que s'arroge ici la notion de valeur, par l'effacement complet de l'idée de l'Être, par le concept de la volonté de puissance où culmine la prétention du sujet à « arraisonner » l'étant selon les normes planifiées de la technique, par l'apologie du surhomme (qui confirme les ambitions mortelles du sujet), enfin par tous les préjugés dans lesquels se véhicule l'impensé de la tradition métaphysique, la philosophie nietzschéenne, selon Heidegger, appartiendrait à l'histoire de « l'oubli de l'être » qui, à ses yeux, définit l'essence de cette métaphysique. L'examen des écrits de Nietzsche cautionne malaisément une telle lecture dont, toutefois, on peut admirer l'envergure et la richesse.

Peut-être alors est-ce un commentaire axé sur le thème de l'interprétation et de la vérité qui se révélerait apte à protéger le dynamisme constructeur de la pensée nietzschéenne, spécialement contre les tentatives répétées d'annexer Nietzsche à des formalismes dogmatiques dont il a pourtant lui-même donné, par anticipation, la réfutation magistrale.

Le héros de la pensée

Nietzsche est né à Röcken, en Saxe. Son père, qui exerçait les fonctions de pasteur, meurt cinq ans plus tard. Sa famille s'étant installée à Naumburg, près de Halle, c'est au collège de Pforta que Nietzsche fait ses études. En 1864, il s'inscrit à l'université de Bonn. Il s'y distingue à tel point en philologie classique qu'il est, dès 1869, sur la recommandation de F. W. Ritschl, nommé professeur à l'université de Bâle. Déjà, cependant, d'autres influences le détournent de la spécialisation philologique : celle de Schopenhauer (dont il lit, en 1865, l'œuvre fondamentale), et celle de Richard Wagner, avec lequel il noue une amitié pleine de promesses. La publication de La Naissance de la tragédie, au début de 1872, suscite les réactions hostiles des milieux universitaires, mais lui valent les éloges enthousiastes de Wagner et de quelques amis, dont Rohde. Les Considérations intempestives, qui paraissent de 1873 à 1876, soulignent l'intérêt que porte Nietzsche aux problèmes de la culture et de l'histoire, en même temps qu'elles resserrent les liens avec le musicien de Bayreuth. Mais Nietzsche (qui vient de rencontrer Peter Gast) a conscience d'avoir, avec Humain, trop humain, amorcé un changement décisif. À travers la critique de Schopenhauer, c'est toute la métaphysique qui est ébranlée. Une des conséquences est la rupture avec Wagner, en mai 1878. Nietzsche est si gravement malade qu'il doit quitter son poste de Bâle. Commence alors une existence errante, où le philosophe, traqué par la maladie et par son génie (l'un se nourrissant de l'autre), affronte, dans le labyrinthe abstrait des idées, les énigmes suprêmes. Aurore(1880-1881) prolonge les analyses d'Humain, trop humain ; mais c'est avec Le Gai Savoir(1881-1882) que se précisent les intuitions qui constitueront les thèmes centraux de la philosophie nietzschéenne. Présenté à Lou Salomé par son ami Paul Rée, Nietzsche peut caresser un instant l'espoir d'adoucir la cruauté de son destin par la présence de cette jeune fille fascinante et douée magnifiquement. Mais ces relations s'achèvent sur une catastrophe. Humilié, Nietzsche s'enfonce dans une solitude toujours plus rigoureuse et des souffrances dont les lettres de l'époque retracent le martyre monotone. Même ses anciens amis (Rohde, Overbeck, entre autres) ne soupçonnent pas le drame de l'esprit qui se joue dans ces lieux de l'Engadine, de l'Italie et de Nice que Nietzsche hante en prophète du nihilisme et de l'Éternel Retour. L'éclair d'Ainsi parlait Zarathoustraillumine tout l'horizon du prochain siècle, mais les contemporains ne lèvent pas les yeux, occupés qu'ils sont des vanités à la mode. Nietzsche n'en continue pas moins son labeur héroïque, puisant dans ses notes (qui formeront l'énorme masse des Posthumes) la matière des livres qu'il lance comme des brûlots vers cette Europe cynique, frivole et décadente que décrira plus tard R. Musil : en 1886, Par-delà le bien et le mal, en 1887, La Généalogie de la morale, puis, en 1888, alors que les rumeurs de la gloire (grâce aux conférences de G. Brandès à Copenhague et à la sympathie de Taine) montent autour du solitaire, Le Cas Wagner, Le Crépuscule des idoles, Nietzsche contre Wagner, L'Antéchrist. Ecce Homo est déjà rédigé quand se produit la crise de démence, à Turin, en janvier 1889. Nietzsche meurt onze ans et demi plus tard, à Weimar.

Jakob Burckhardt a su caractériser, au-delà du naufrage personnel, le sens exemplaire de l'œuvre nietzschéenne. Nietzsche a, dit-il, « augmenté l'indépendance dans le monde ». Tel est bien, en effet, le secret de cette pensée : elle apporte la liberté de l'esprit, avec cette noble et inflexible résolution dans la détermination des buts, par quoi Nietzsche lui-même définissait la grandeur.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean GRANIER : agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur à l'université de Rouen

Classification

Média

Autres références

-

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 1 270 mots

En août 1881, au bord du lac de Silvaplana, proche du village de Sils-Maria, dans l’actuel canton suisse des Grisons où il passait ses étés, Friedrich Nietzsche (1844-1900) eut une illumination : la « vision du Retour Éternel » (parfois dénommée « vision de Surléï »), qui le conduisit quelques...

-

AURORE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 139 mots

- 1 média

C'est durant l'hiver 1880-1881 que Friedrich Nietzsche (1844-1900) mit au net le premier jet du manuscrit d'Aurore. Il avait d'abord songé à intituler son ouvrage Le Soc de charrue. Pensées sur les préjugés moraux. Le manuscrit fut achevé à la mi-mars 1881, grâce à l'aide de...

-

LE GAI SAVOIR, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 810 mots

Il s'agit certainement du livre le plus joyeux que Friedrich Nietzsche (1844-1900) ait écrit, même s'il garde les traces du long hiver de souffrances enduré. La vie semble retrouvée, réconciliée avec elle-même, la maladie surmontée. La période « voltairienne » et critique d'...

-

GÉNÉALOGIE DE LA MORALE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 794 mots

« Un écrit polémique, pour compléter et éclairer Par-delà bien et mal, récemment publié et en accentuer la portée », c’est ainsi que Friedrich Nietzsche (1844-1900) présente la Généalogie de la morale. Entre l’écriture aphoristique portée à son point de perfection dans le précédent...

-

HUMAIN, TROP HUMAIN, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 055 mots

La genèse de Humain, trop humain. Un livre pour esprits libres commence en juin-juillet 1876 : en marge du premier festival de Bayreuth, Friedrich Nietzsche (1844-1900) dicte à Hermann Köselitz (connu sous le pseudonyme de Peter Gast) les premiers aphorismes. En février 1876, il a fait la connaissance...

-

LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 209 mots

Dans la première édition de 1872, cet ouvrage de Friedrich Nietzsche (1844-1900) s'intitulait La Naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique. En 1886, trois ans après la mort de Richard Wagner et plus de dix ans après sa rupture avec le maître de Bayreuth, Nietzsche,...

-

ACÉPHALE, revue

- Écrit par Jacques JOUET

- 501 mots

- 1 média

Avant d'être une revue (Religion, Sociologie, Philosophie, cinq livraisons de juin 1936 à juin 1939), Acéphale voulut être une expérience, la recherche d'un mode de vie exemplaire fondé sur la méditation, le rituel et l'extase. Georges Bataille, le maître d'œuvre — avec Georges Ambrosino...

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Nietzsche (1844-1900) rassemble ainsi les deux innocences, celle de l’animal et celle de l’enfant, dans la seconde de ses Considérations inactuelles (1874) : « Observez le troupeau qui paît sous vos yeux ; il ignore ce qu’était hier, ce qu’est aujourd’hui […] Aussi l’homme est-il ému de voir,... -

ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)

- Écrit par Miguel ABENSOUR

- 7 899 mots

- 1 média

...arbitraires visant une prise de pouvoir ? Quelle pensée permet de rendre compte de l'antagonisme, celle de Marx, reposant sur la nécessité de l'historique, ou celle de Nietzsche ? Le Nietzsche de La Généalogie de la morale en l’occurrence – grand livre émancipateur pour Adorno – qui, s'interrogeant sur l'... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

Deux apports se sont montrés extrêmement prégnants pour notre temps, l'un issu de la philosophie (Nietzsche), l'autre, de la médecine (Freud). Et il est caractéristique que, dans les deux cas, l'affectivité y soit dans une position instable, voire à la limite de l'extinction, comme si le soupçon... - Afficher les 78 références

Voir aussi