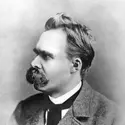

NIETZSCHE FRIEDRICH (1844-1900)

Article modifié le

Le surhomme

L'imagination naïve se figure le surhomme sous les traits d'un homme dont les pouvoirs actuels, grâce à quelque mutation biologique, seraient considérablement augmentés, ce qui lui permettrait de réaliser les fantasmes qui hantent l'inconscient de l'humanité banale. La conception nietzschéenne du surhumain est, par anticipation, la dénonciation de cette idolâtrie, en laquelle Nietzsche ne manquerait pas de reconnaître la mentalité du « dernier homme », abêti par sa conception dérisoire du bonheur.

Culture et hiérarchie

La réflexion qui a mené Nietzsche jusqu'à l'idée du surhomme a pu, sans doute, être éveillée par le contact avec les thèses évolutionnistes, mais cette idée, dans sa formulation nietzschéenne, est tout autre chose qu'une spéculation biologique, à la remorque du darwinisme ou du lamarckisme. Il ne s'agit pas, en effet, de fabriquer une nouvelle espèce destinée à supplanter l'homme, mais d'éduquer le type d'homme le plus réussi afin de le hausser jusqu'à l'affirmation dionysiaque de l'amor fati et de le rendre maître de la Terre. Zarathoustra enseigne aux hommes « le sens de leur être » : créer, à partir de leur volonté de puissance, un être qui, simultanément, dépasse l'homme et accomplit la vérité de son destin. La tâche assignée à la Culture (et dont notre Culture s'acquitte si piètrement, notait déjà Nietzsche dans ses Considérations intempestives) consiste à exploiter les coups de chance qui, ici et là dans l'histoire, ont produit des types humains supérieurs et à les sélectionner avec méthode.

Une semblable tâche requiert le bouleversement de notre idéal de culture, celui-ci n'ayant été, jusqu'à présent, qu'un idéal de domestication qui provoquait l'hypertrophie de la conscience morale au détriment de la sexualité, du goût de la compétition et de l'égoïsme constructif. Seule une culture noble, axée sur le respect de la hiérarchie, prépare l'avènement du surhomme, parce qu'elle réhabilite le mal, c'est-à-dire les passions dangereuses que l'on a cherché à tuer au lieu de comprendre qu'elles sont l'aiguillon de la volonté de puissance. « L'homme a besoin de ce qu'il a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il a de meilleur », déclare Zarathoustra (VI, 319), qui plaide fougueusement en faveur de la volupté, de l'instinct de domination et de l'amour de soi. Ne nous méprenons pas, néanmoins, sur le sens de cette exhortation : la puissance authentique, selon Nietzsche, ne réside pas dans le dévergondage des instincts, mais dans leur spiritualisation, par quoi la nature devient une œuvre d'art : « L'homme supérieur, explique-t-il en songeant aux modèles de la Grèce, de Rome et de la Renaissance italienne, serait celui qui aurait la plus grande multiplicité d'instincts, aussi intenses qu'on les peut tolérer. En effet, où la plante humaine se montre vigoureuse, on trouve les instincts puissamment en lutte les uns contre les autres... mais dominés » (XVI, 344).

La grande politique

Pas de surhomme concevable sans une culture sélective, occupée à ennoblir le corps, pas de surhomme non plus sans une politique qui sauvegarde la hiérarchie. La démocratie, de ce point de vue, est le pire des régimes, puisqu'elle accorde à des individus inégaux des droits égaux, et pousse ainsi au pouvoir les médiocres, représentants du grand nombre. L'instrument de ce despotisme niveleur est l'État, « le plus froid de tous les monstres froids » (VI, 69) ; l'omnipotence de l'État est l'héritage de la Révolution française, qui a passé les leviers de commande à une classe que Nietzsche abomine, la bourgeoisie. La noblesse glorifiée par Nietzsche, on ne peut « l'acquérir comme les boutiquiers avec de l'or mercantile ; car ce qui a un prix n'a guère de valeur » (VI, 296). La bourgeoisie, elle, règne grâce au mensonge et à la cupidité ; et la répartition même des richesses est un scandale, puisque « seul devrait posséder celui qui a de l'esprit : autrement, la fortune est un danger public » (III, 152).

Nietzsche se montre aussi sévère à l'endroit des idéaux socialistes. Il leur reproche de prôner l'égalité, bannière derrière laquelle se range la volonté de vengeance des médiocres et des faibles. Pour lui, le socialisme perpétue le mensonge chrétien de l'idéalisme métaphysique dans une version historique, il ne peut mener qu'à des formes encore plus accablantes d'étatisme et de terreur policière, sans aucune finalité de grand style.

La hiérarchie que réclame Nietzsche ne coïncide nullement avec la hiérarchie réelle des classes sociales, ce n'est pas une revendication issue d'une réflexion sur l'histoire, mais une utopie. Nietzsche ne se préoccupe jamais des moyens concrets qu'il faudrait employer pour déloger la bourgeoisie et instaurer le règne des maîtres authentiques. Pas davantage il ne discerne une vocation originale du prolétariat. L'utopie nietzschéenne peut d'ailleurs sembler barbare, avec son apologie de la guerre, de l'exploitation du travail, et de la violence. Mais il s'agit d'un malentendu : ces formules cinglantes ne visent qu'à légitimer une politique au service de la Culture noble, dont la motivation est l'éducation de l'homme à la surhumanité par l'acte de se surmonter soi-même.

Le surhomme, incarnation de la puissance

Les équivoques se dissipent dès qu'on examine le contenu de la puissance par laquelle Nietzsche définit la maîtrise dévolue au surhomme.

Cette puissance est essentiellement celle du créateur, associant le bien et le mal, le négatif et le positif, l'instinctif et le rationnel ; chez lui, « règne cet effrayant égoïsme de l'artiste au regard d'airain, et qui se sait justifié d'avance dans son « œuvre », en toute éternité, comme la mère dans son enfant » (VII, 383). Le surhomme est prioritairement un artiste ! Aimer, pour lui, c'est prodiguer des formes, c'est travailler une matière pour qu'elle rayonne l'éclat de la beauté.

Mais la puissance triomphe dans la véracité. Les nobles, par principe, sont les véridiques. « Ils ont le courage de voir les choses comme elles sont : tragiques » (XIV, 370). À cet égard, le surhomme procède nécessairement de cette caste des intellectuels dont Nietzsche dit : « Les intellectuels, étant les plus forts, trouvent leur bonheur là où d'autres périraient : dans le labyrinthe, dans la dureté envers soi-même et les autres, dans la tentation ; leur joie c'est de se vaincre eux-mêmes » (VIII, 302).

Enfin le surhomme exprime, selon Nietzsche, l'adhésion la plus fervente à l'Éternel Retour. Il correspond au type de l'homme « synthétique, totalisateur, justificateur » (XVI, 287). Son vouloir, affranchi de toute culpabilité, de tout regret, de toute négation, n'est rien d'autre qu'amor fati. Affirmant l'éternité de la vie, il rachète l'ensemble du passé : « Nous justifierons, rétrospectivement, tous les défunts et nous donnerons un sens à leur vie si nous réussissons à pétrir de cette argile le Surhumain, et à donner ainsi un but à tout le passé » (XII, 360).

La jubilation du surhomme sera celle de Dionysos lui-même : « En partant du bonheur du Surhumain, Zarathoustra explique le secret : tout fait Retour » (XII, 401). Le surhomme incarne la souveraineté de la volonté de puissance en laquelle « le penseur, le créateur, l'amoureux sont un » (XII, 250). Il se dresse, à l'heure du « Grand Midi », lorsque l'ombre du désir métaphysique est la plus courte et que l'Idéal recule devant le soleil d'Apollon, qui est aussi le rire de Dionysos. Il est le Sens de la Terre.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean GRANIER : agrégé de philosophie, docteur ès lettres, professeur à l'université de Rouen

Classification

Média

Autres références

-

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 1 270 mots

En août 1881, au bord du lac de Silvaplana, proche du village de Sils-Maria, dans l’actuel canton suisse des Grisons où il passait ses étés, Friedrich Nietzsche (1844-1900) eut une illumination : la « vision du Retour Éternel » (parfois dénommée « vision de Surléï »), qui le conduisit quelques...

-

AURORE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 139 mots

- 1 média

C'est durant l'hiver 1880-1881 que Friedrich Nietzsche (1844-1900) mit au net le premier jet du manuscrit d'Aurore. Il avait d'abord songé à intituler son ouvrage Le Soc de charrue. Pensées sur les préjugés moraux. Le manuscrit fut achevé à la mi-mars 1881, grâce à l'aide de...

-

LE GAI SAVOIR, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 810 mots

Il s'agit certainement du livre le plus joyeux que Friedrich Nietzsche (1844-1900) ait écrit, même s'il garde les traces du long hiver de souffrances enduré. La vie semble retrouvée, réconciliée avec elle-même, la maladie surmontée. La période « voltairienne » et critique d'...

-

GÉNÉALOGIE DE LA MORALE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Francis WYBRANDS

- 794 mots

« Un écrit polémique, pour compléter et éclairer Par-delà bien et mal, récemment publié et en accentuer la portée », c’est ainsi que Friedrich Nietzsche (1844-1900) présente la Généalogie de la morale. Entre l’écriture aphoristique portée à son point de perfection dans le précédent...

-

HUMAIN, TROP HUMAIN, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 055 mots

La genèse de Humain, trop humain. Un livre pour esprits libres commence en juin-juillet 1876 : en marge du premier festival de Bayreuth, Friedrich Nietzsche (1844-1900) dicte à Hermann Köselitz (connu sous le pseudonyme de Peter Gast) les premiers aphorismes. En février 1876, il a fait la connaissance...

-

LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE, Friedrich Nietzsche - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 209 mots

Dans la première édition de 1872, cet ouvrage de Friedrich Nietzsche (1844-1900) s'intitulait La Naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique. En 1886, trois ans après la mort de Richard Wagner et plus de dix ans après sa rupture avec le maître de Bayreuth, Nietzsche,...

-

ACÉPHALE, revue

- Écrit par Jacques JOUET

- 501 mots

- 1 média

Avant d'être une revue (Religion, Sociologie, Philosophie, cinq livraisons de juin 1936 à juin 1939), Acéphale voulut être une expérience, la recherche d'un mode de vie exemplaire fondé sur la méditation, le rituel et l'extase. Georges Bataille, le maître d'œuvre — avec Georges Ambrosino...

-

CONSCIENCE (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 2 719 mots

Nietzsche (1844-1900) rassemble ainsi les deux innocences, celle de l’animal et celle de l’enfant, dans la seconde de ses Considérations inactuelles (1874) : « Observez le troupeau qui paît sous vos yeux ; il ignore ce qu’était hier, ce qu’est aujourd’hui […] Aussi l’homme est-il ému de voir,... -

ADORNO THEODOR WIESENGRUND (1903-1969)

- Écrit par Miguel ABENSOUR

- 7 899 mots

- 1 média

...arbitraires visant une prise de pouvoir ? Quelle pensée permet de rendre compte de l'antagonisme, celle de Marx, reposant sur la nécessité de l'historique, ou celle de Nietzsche ? Le Nietzsche de La Généalogie de la morale en l’occurrence – grand livre émancipateur pour Adorno – qui, s'interrogeant sur l'... -

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 231 mots

Deux apports se sont montrés extrêmement prégnants pour notre temps, l'un issu de la philosophie (Nietzsche), l'autre, de la médecine (Freud). Et il est caractéristique que, dans les deux cas, l'affectivité y soit dans une position instable, voire à la limite de l'extinction, comme si le soupçon... - Afficher les 78 références

Voir aussi